再度の告知になりますが、

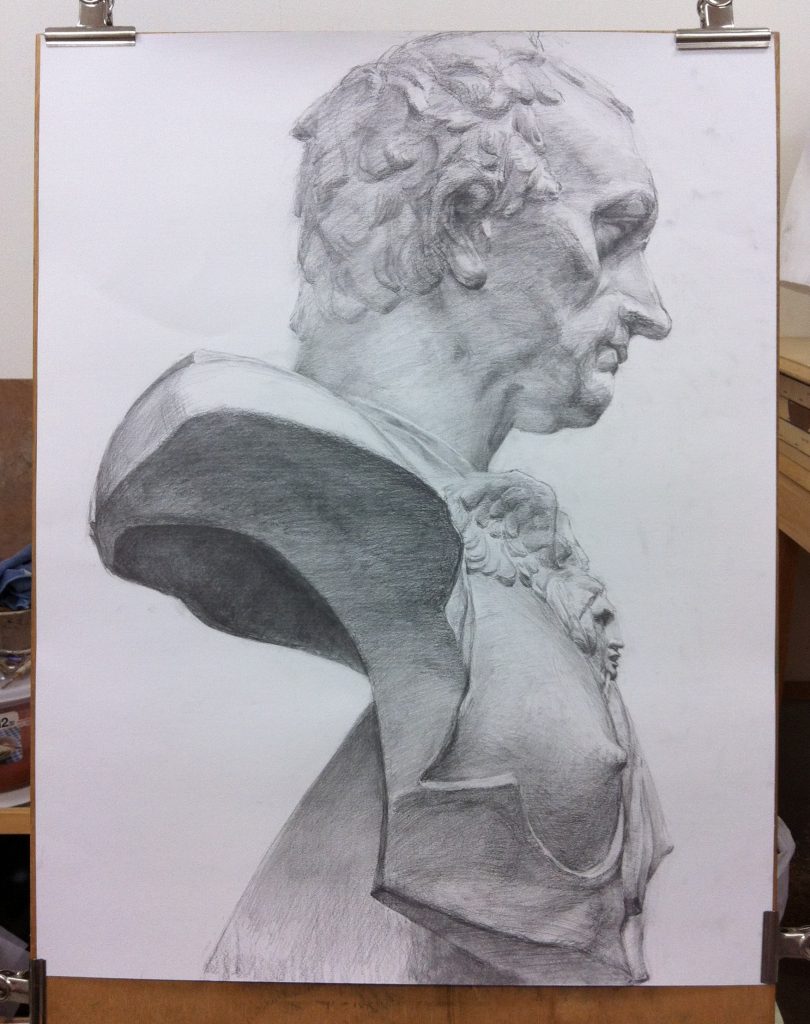

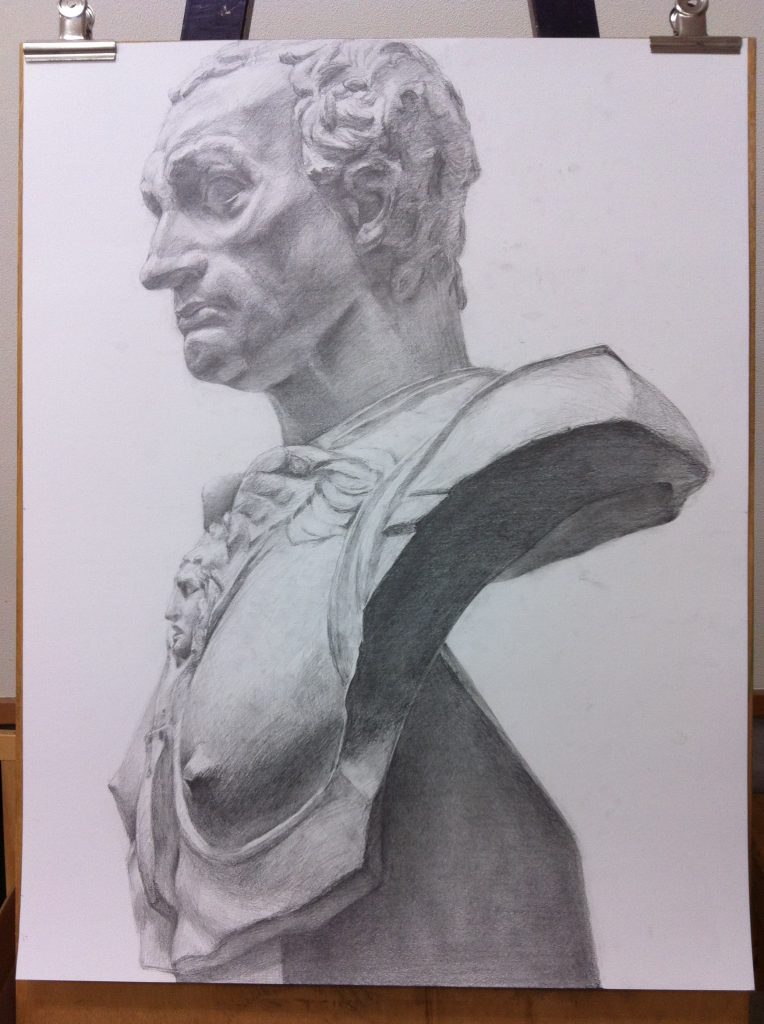

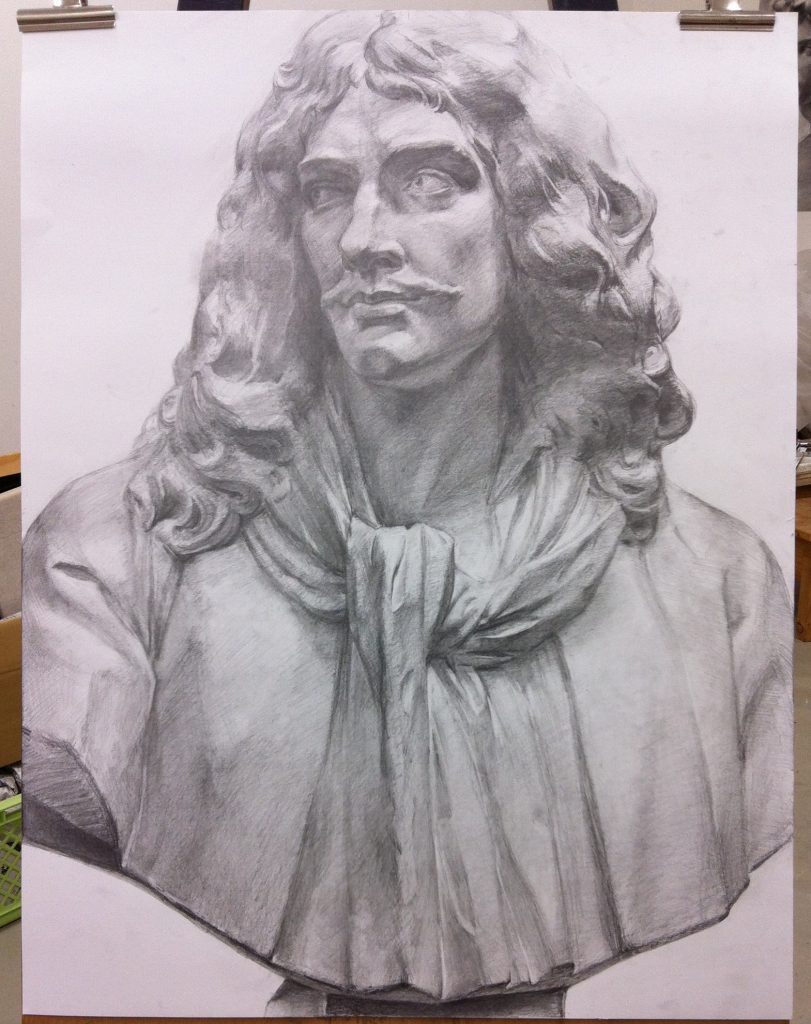

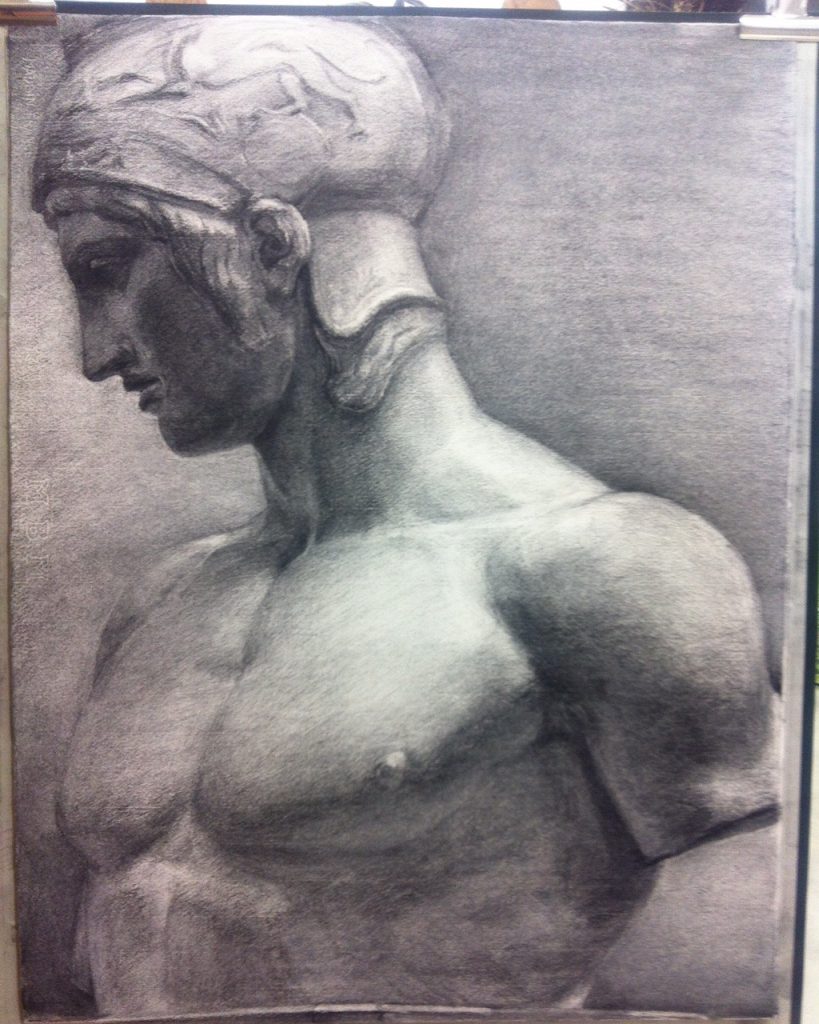

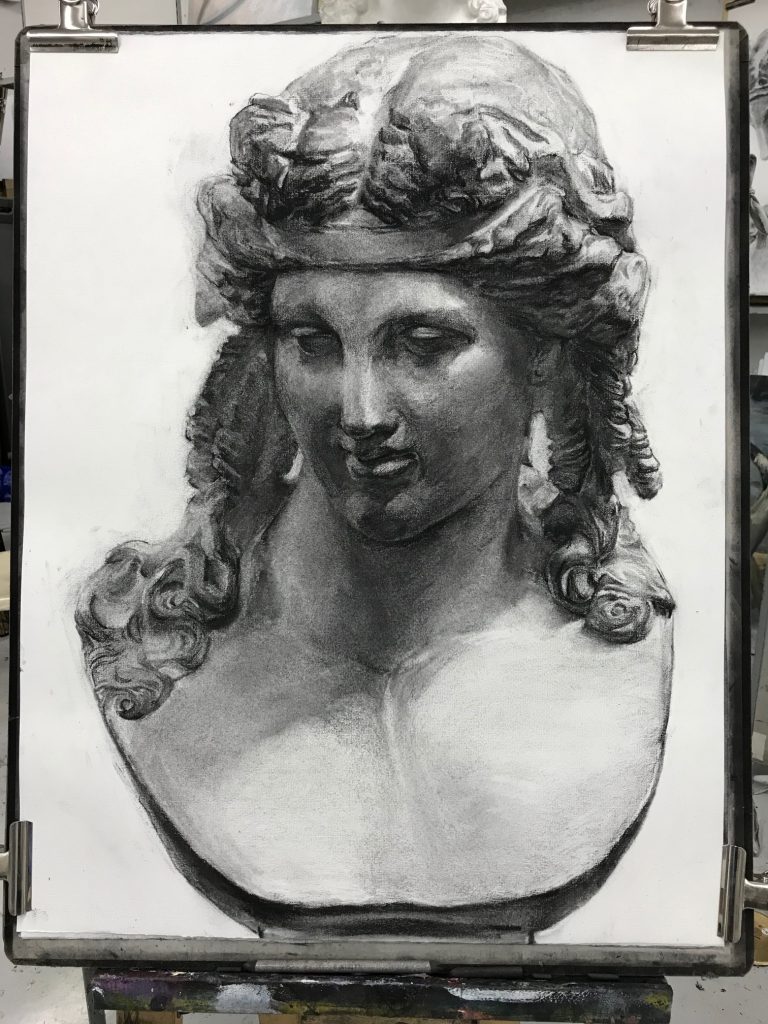

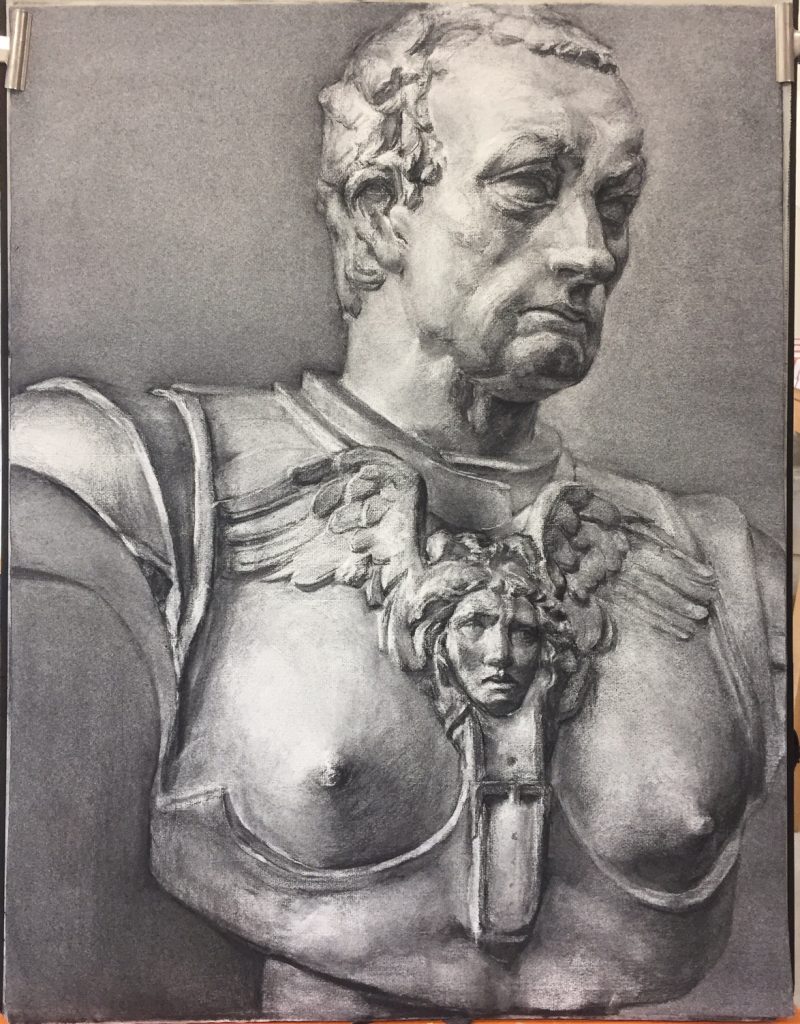

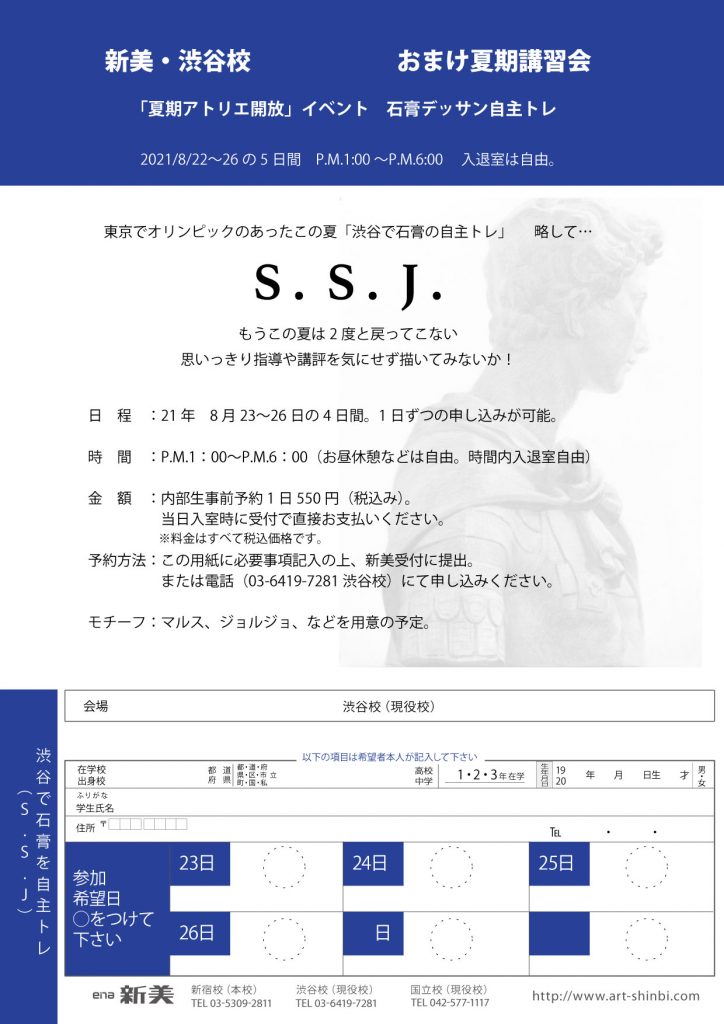

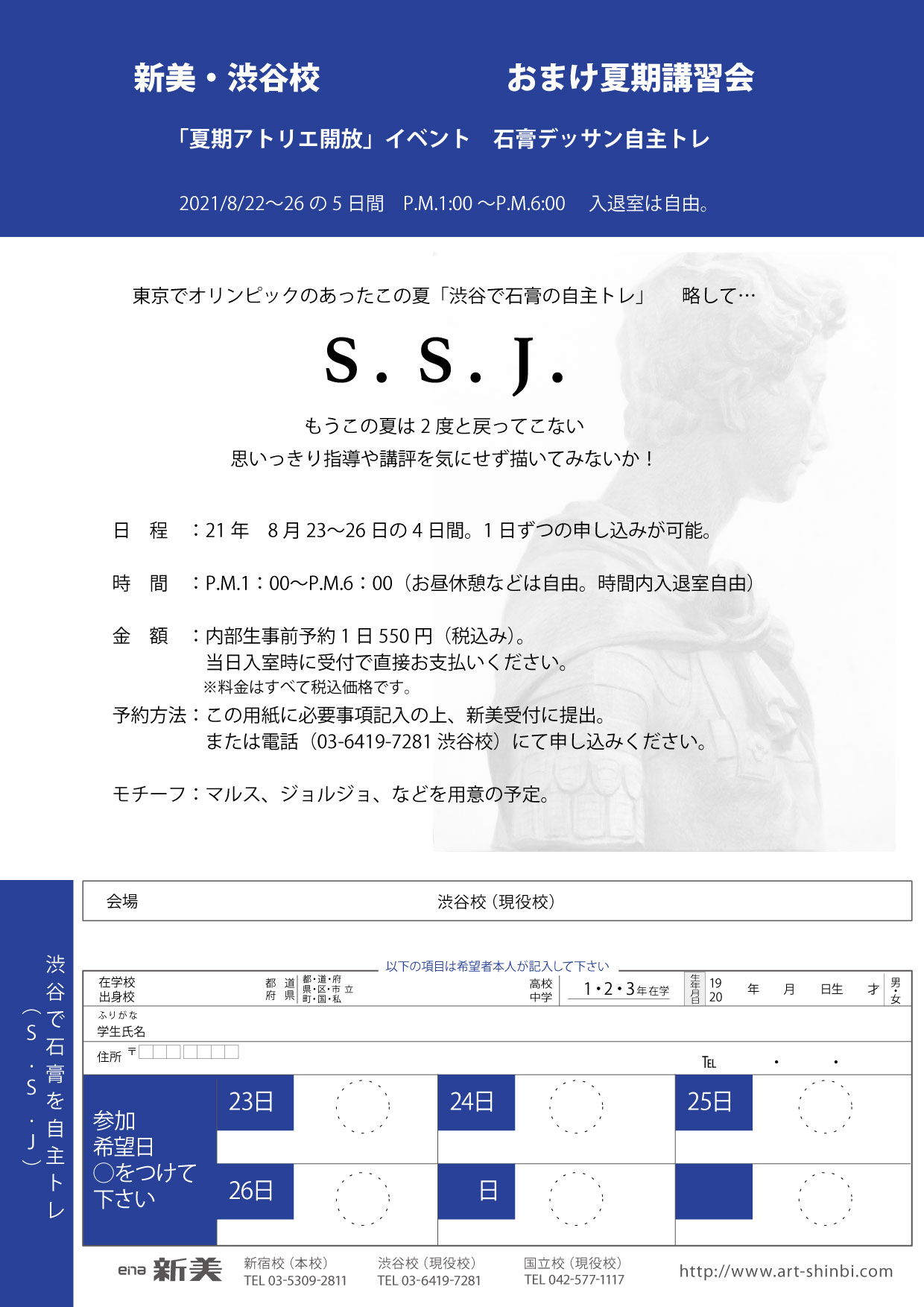

東京でオリンピックのあったこの夏「渋谷で石膏の自主トレ」 略して…

S.S.J.

もうこの夏は2度と戻ってこない

思いっきり指導や講評を気にせず描いてみないか!

外部生からも申し込みの問い合わせがあり好評なので、再度告知します。

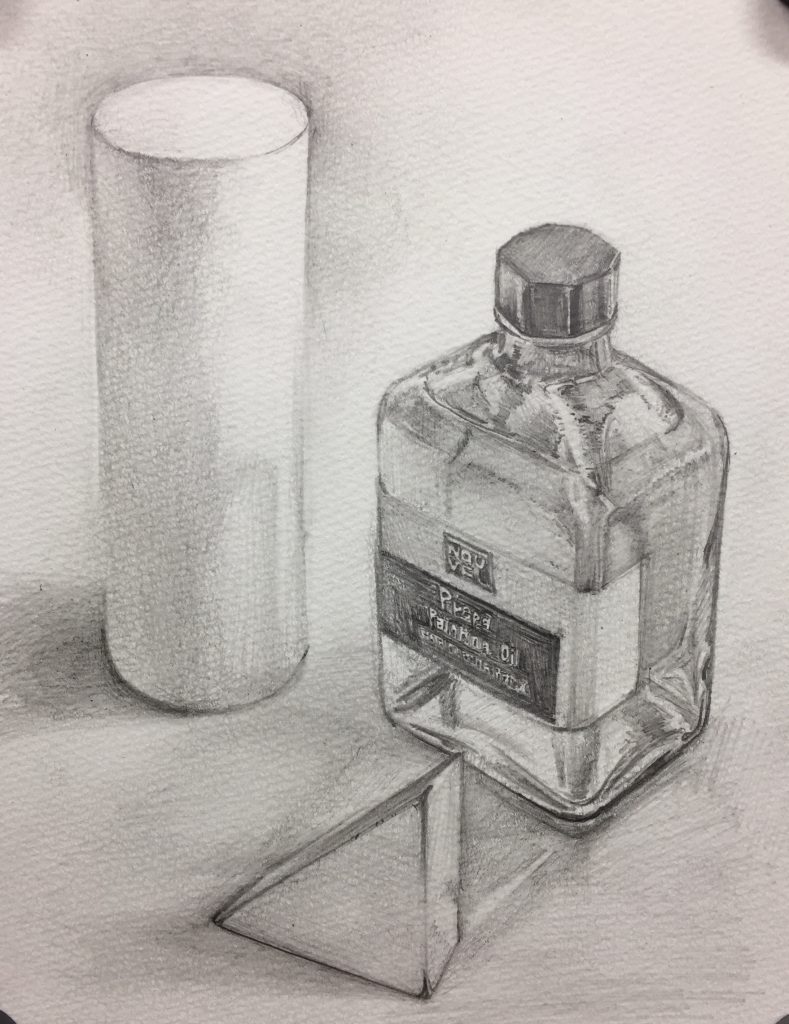

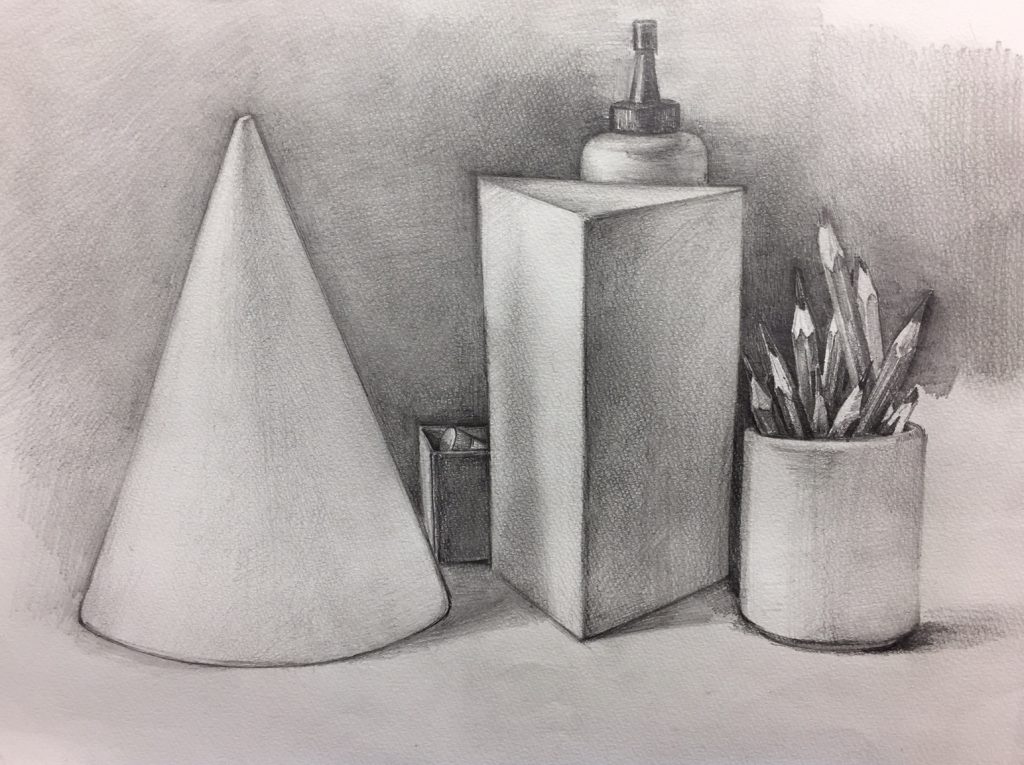

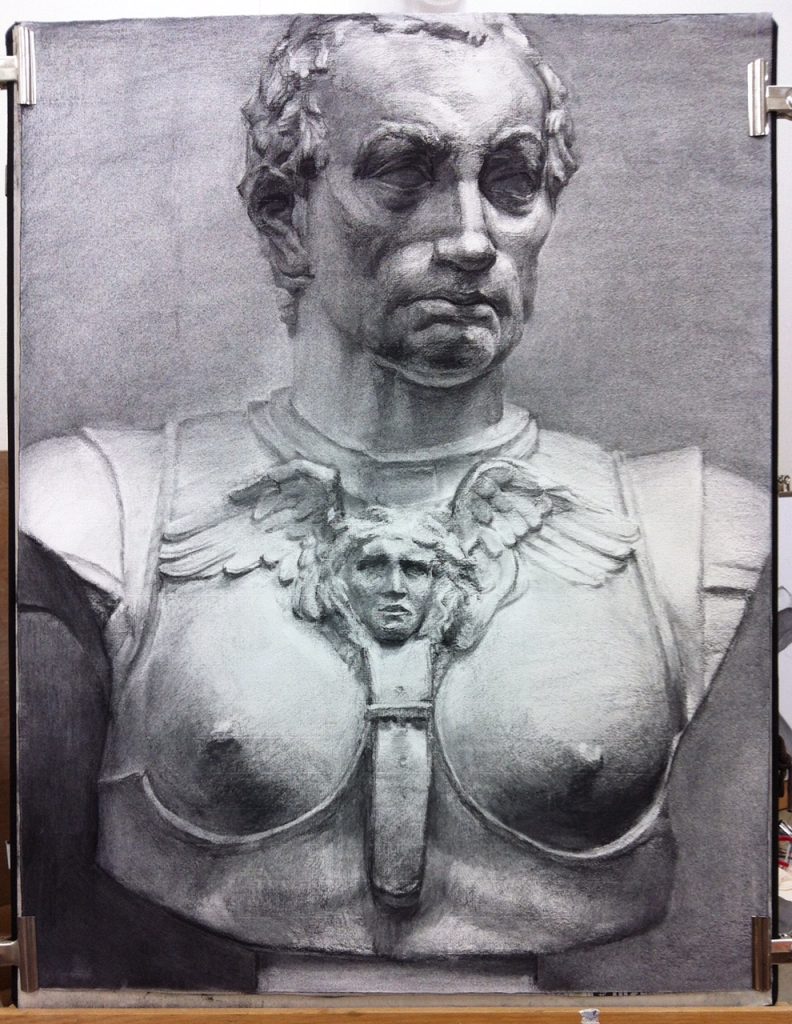

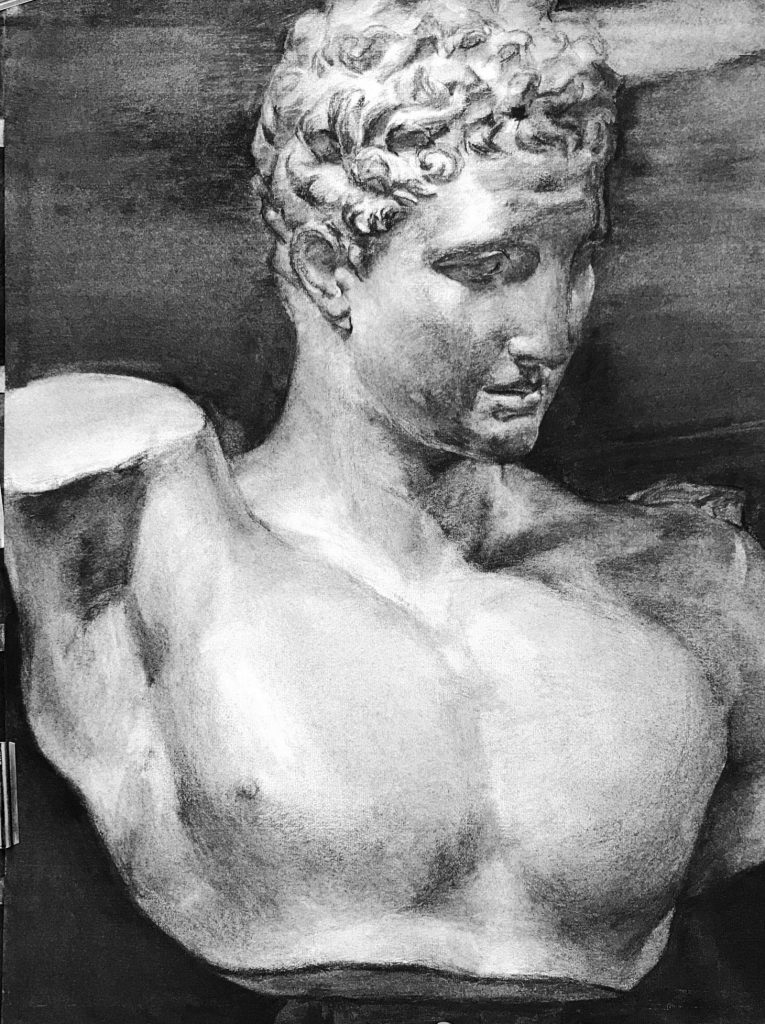

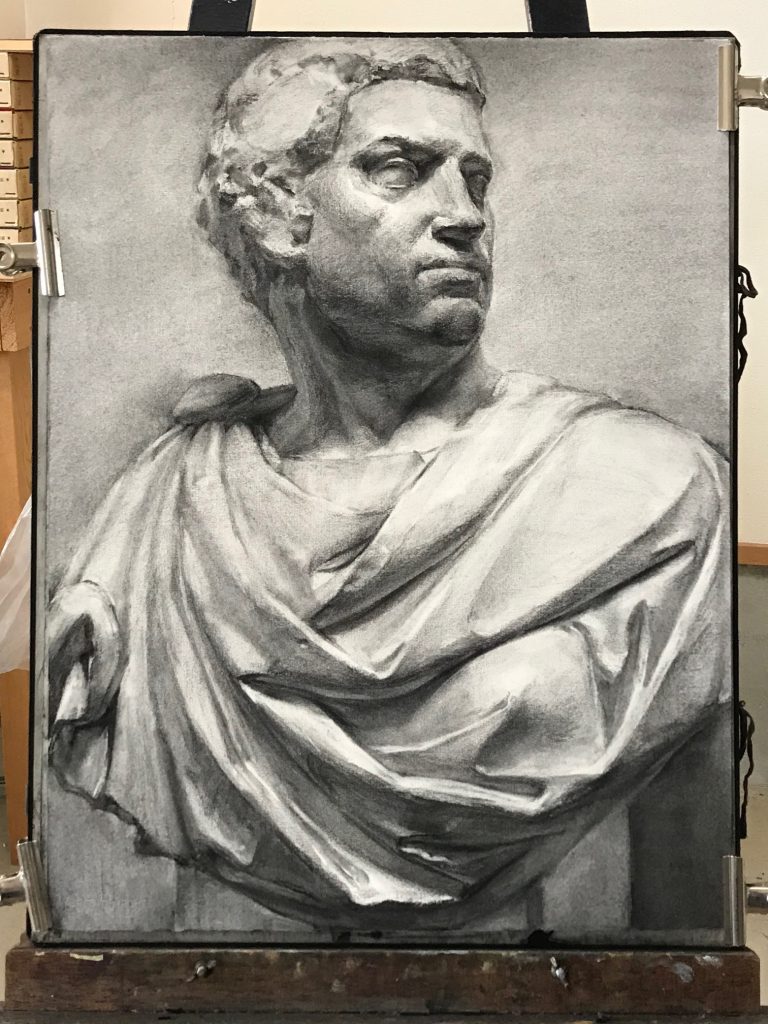

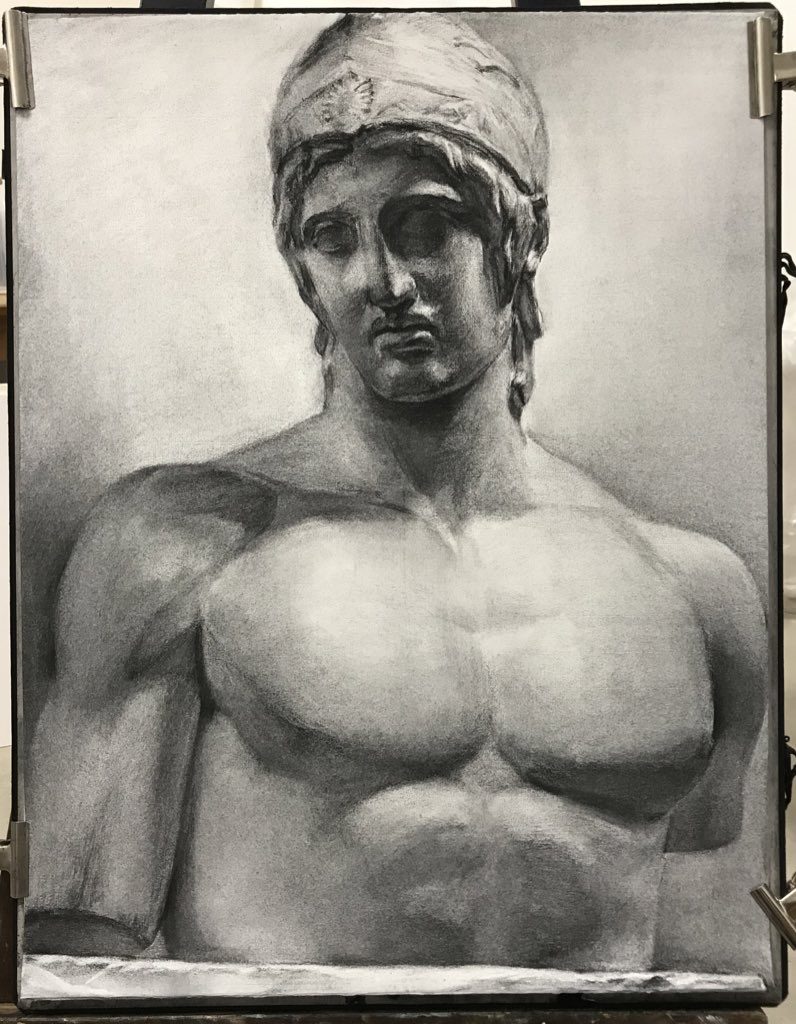

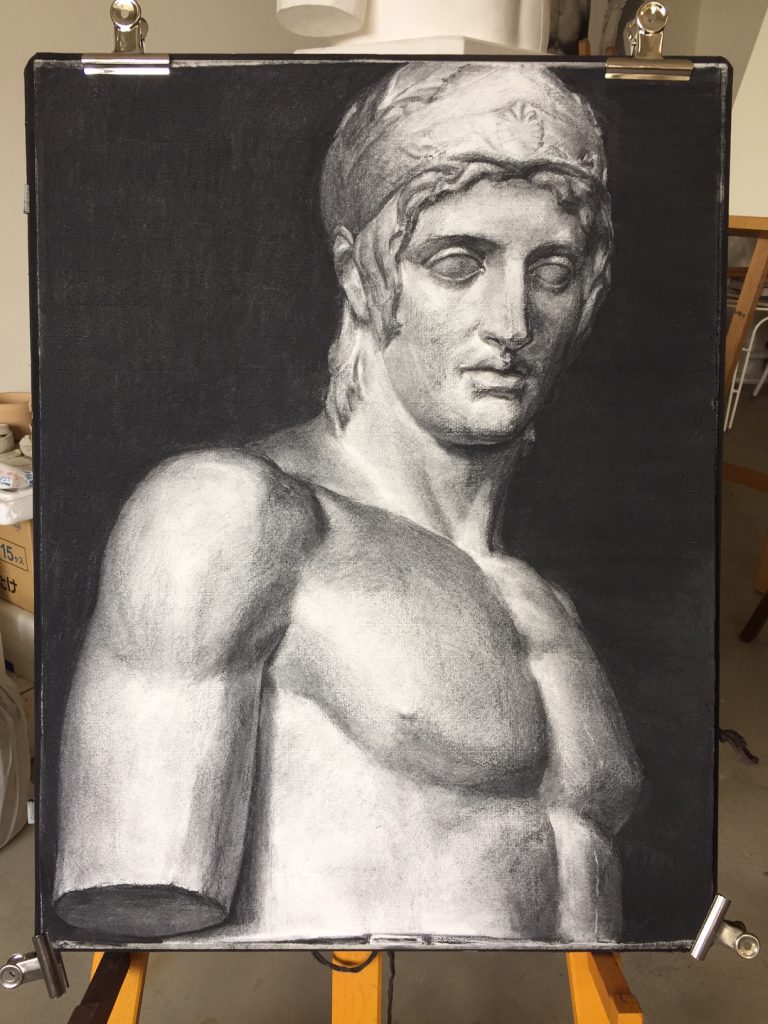

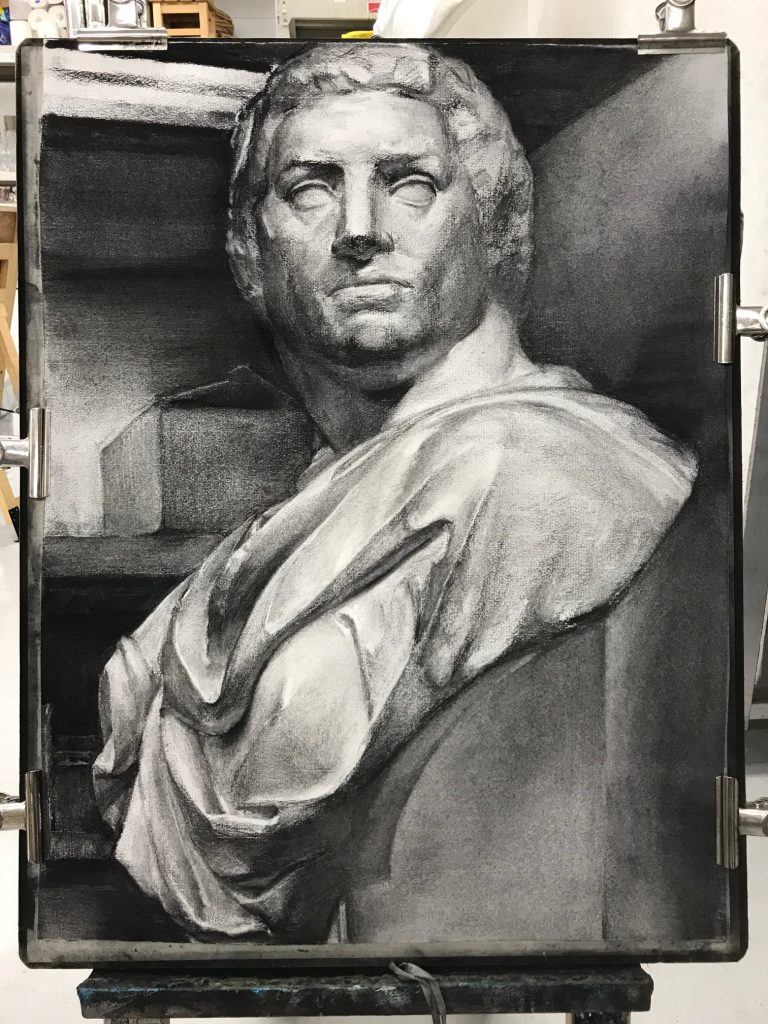

ということで、石膏像をアトリエにおいておくので、自由に描いてみましょう!

日程などの詳細は

日 程 :21年 8月23〜26日の4日間。1日ずつの申し込みが可能。

時 間 :P.M.1:00〜P.M.6:00(お昼休憩などは自由。時間内入退室自由)

金 額 :1日550円(税込み)。

当日入室時に受付で直接お支払いください。

です。

不明点は渋谷校に問い合わせてみましょう。

からお見舞い申し上げます。

からお見舞い申し上げます。