こんにちは。油絵科の関口です。少し暖かい日が続いたと思ったら、また一段と寒くなってきましたね。試験も近付いてきましたし、受験生の皆さんは風邪やインフルエンザには十分に気を付けて下さい。

さて、油絵科の皆さん、並びに基礎科で油絵をやっている皆さんは、どんなホワイトを使っていますか?

最初油絵を始めた時、画材屋さんにはホワイトの種類が何種類も並べてあって、「こんなにあるんだ!」ってビックリしますよね。どのホワイトを買って良いのか分からず、とりあえず適当に「これで良いや」みたいな感じで選ぶ人も多いように思います。

ちなみに油絵具は全て顔料(平たく言うと色のついた粉)と、接着剤として乾性油(リンシードやポピーなど)を中心に作られています。色の名前の違いは、主に顔料の違いと考えて下さい。(例外もあります)

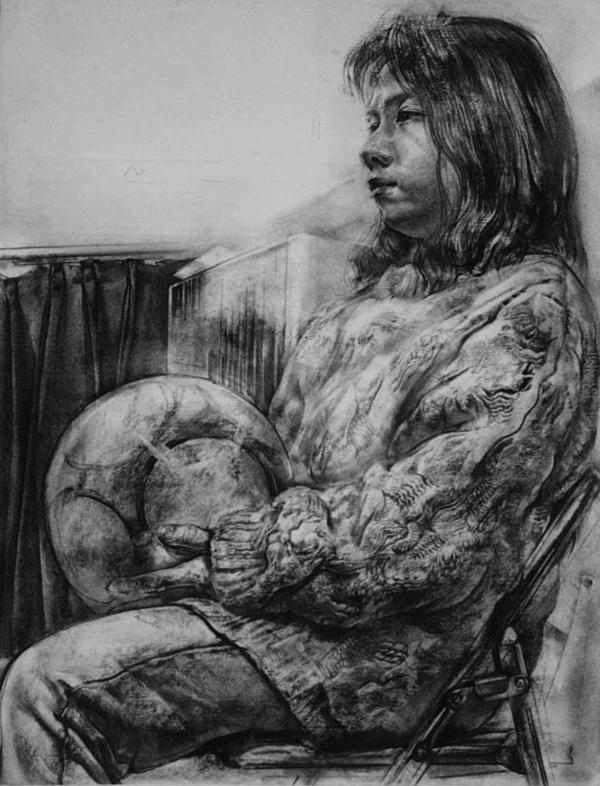

これはクサカベの顔料の写真。

顔料は乾性油と混ぜれば油絵の具に、アラビアゴムと混ぜれば水彩絵の具に、アクリルメディウムと混ぜればアクリル絵の具になります。

ちなみに油絵に使われる白は主に3種類です。

①シルバーホワイト(塩基性炭酸鉛)

②ジンクホワイト(酸化亜鉛)

③チタニウムホワイト(酸化チタン)

パーマネントホワイトや※セラミックホワイト、ファンデーションホワイトなどもありますが、殆どが上記の絵の具と同じ顔料で作られています。※ホルベインから出されているセラミックホワイトは、チタン酸ストロンチウムという顔料なので、厳密には違う顔料だと思います。

ホワイトに関して、僕のオススメは断然「シルバーホワイト」です。あとは用途に併せて使い分ける、というのがベターだと思います。後で特徴を書きますが、長くて読むのが面倒という人は、とにかく「シルバーホワイト」を買って下さい。※セットに入っているホワイトはパーマネントホワイトという事が多いと思いますが、個人的にはあまり勧められません。

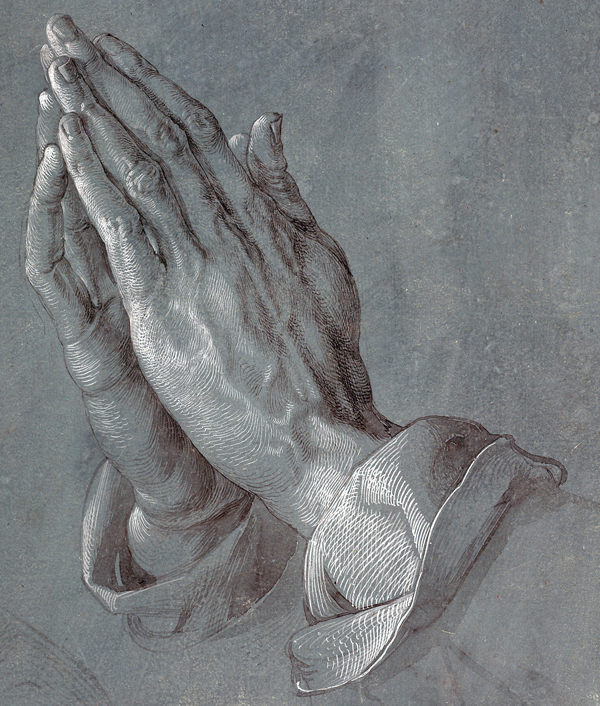

シルバーホワイトは、油絵具の白の中では一番歴史の古い顔料です。ヨーロッパの古典絵画?近代絵画のホワイトは下地の白を除き、100%シルバーホワイトです。レオナルド・ダ・ビンチもレンブラントもゴッホもルノアールもみんな白はシルバーホワイトを使っていた事になります。

シルバーホワイトならメーカーはどこでも構いませんが、絵具の純度(顔料の含有率)という点で選ぶなら、マツダスーパーをオススメします。顔料の含有率は、同じ大きさの絵の具を持って重さを比べれば直ぐに分かります。シルバーホワイトは顔料が重いので、重い方が含有率が高い事になります。マツダスーパーのシルバーホワイトはズッシリと重いのが分かると思います。

但し、チューブを開けた一番最初は、油が分離している事がありますので、ティッシュを使って油を先に吸わせてから使う事が必要になります。面倒な作業ではありますが、最初の1?2回だけの儀式なので、慣れてしまえば問題ありません。

上の画像は都合によりマツダスーパーではありませんが、マツダスーパーの場合はこうやってティッシュで油を吸わせてから使います。

絵の具として一番シルバーホワイトらしいのはミノーのシルバーホワイトです。粘り気が強く、糸を引く感覚は最もシルバーホワイトらしいと思いますが、初心者?中級者には扱い辛いかもしれません。あと乾燥後かなり黄ばみますので、それも計算に入れておく必要はありそうです。誤解を恐れずに言えば、ちょっとマニア向けです。

クサカベは軟練りと中練りのシルバーホワイトの2種類があります。厚塗りを考えるなら中練り、描画を中心ににしたいなら軟練りがオススメです。用途に合わせて作られているので、初心者にも使いやすいと思います。

軟練りのシルバーホワイト。他のメーカーと比べても、ちょっと柔らかめです。

こちらが中練り。癖も少なく使いやすい硬さだと思います。

と、ここまで書いたら、前置きがかなり長くなってしまいましたので、次回に続きます。