こんにちは。油絵科の関口です。久々のブログです。今日のテーマはちょっと仰々しいですが才能についてです。

新美で講師をしていると、保護者会などで「ウチの娘(息子)には才能ありますか?」みたいな事を聞かれる事がよくあります。僕は大抵「大丈夫ですよ」と答えますが、ちゃんと根拠があります。それにしても、一般の方がイメージする「絵の才能がある」というのはどんな人達なんでしょうね?

音楽の世界ではよく「バイオリンをやるなら、遅くても3歳迄に始めてないといけない」みたいな事を聞きます。もしかすると、そんなイメージを美術にも持っているのでは無いでしょうか?

音楽と美術の決定的な違いは、道具(この場合、楽器と画材)の扱い方にあると思います。

楽器はバイオリンでも、ピアノでも、クラリネットでも、何を選んだとしても、ひとつ一つ楽器で音の出し方に絶対的なルールが存在していますし、絶対音階という言葉が存在している通り、まず絶対的なものが存在しているため、それをいかに正確に、頭ではなく反射レベルで覚えるか?という部分が大事になってくるのだと思います。(音楽に関しては完全な素人なので、間違っているかもしれません)

それに対して、美術(特に油絵)はどうでしょう。道具の使い方は人によって全然違いますし、絶対的なルールみたいなものも存在しないと考える方が自然な気がします。よくピカソが11?2歳頃に描いたデッサンが抜群にうまくて、だから後に描かれた訳の分からない絵はきっとスゴいんだ…みたいな風潮があります。僕も以前このブログでピカソの若い頃のデッサンを紹介した事もありました。しかし、正確で抜群のデッサン力があったからと言って、一流の美術作家になるとは限らない。と僕は考えています。

以前ネットで天才少年、天才少女と謳われている記事を発見しました。

一人はイギリス人のキーロン・ウィリアムソン君。

わずか9歳の少年が描いた、という風には思えない程上手に描かれていますし、この時点で二流のプロの画家よりも遥かに良い絵だな…と思います。

彼は今13?4歳の筈です。

もう一人はアメリカ人のアキアネ・クラマリックちゃん。

この子も4歳とは思えない程の観察力と良い表情を描いています。

6歳の頃に描いたこの絵も生き生きとして、抜群に良い絵ですね。

13歳ではこんなに上手くなっています。

16歳ではこんな感じ。うーん確かに上手なのですが、ちょっと雲行きが怪しくなってきましたね。

彼女は1994年生まれという事で、皆さんとあまり変わらない年齢ですね。

彼らがこれからどんな活躍をするのか?楽しみではありますが、潰れてしまわないか…心配でもあります。ある程度大人になり、美術の奥深さを知って、どの要に変化して行くのか?の方に僕は興味があります。

あとこの記事を読んで、歳下の彼らが描いた絵より下手で、落ち込んだ人もいるかもしれませんが、美術は高校生やある程度大人になってから始めたとしても、全く問題ないと思っています。美術の世界は神童と言われる人しか活躍できないジャンルではありません。長い、長?い道のりです。自分の興味のある事に没頭し、好きな事をとことん追いかけて行ってもらいたいと思います。その先に自分にしか出来ない事がきっと見つかる筈です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

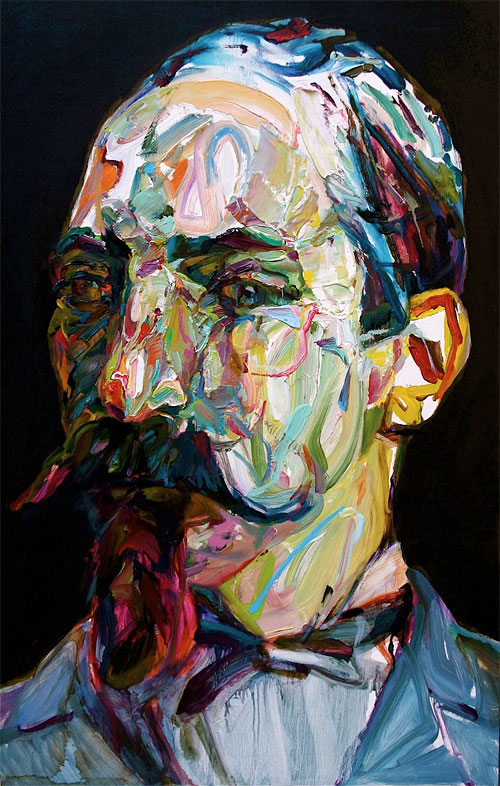

あと、私事でたいへん恐縮ですが、5月28日から横浜のJR石川町駅近辺にあるギャラリーアークで個展を開催します。興味のある方は是非お越し下さい。

風のサーカス F8号キャンバスに油彩

ギャラリーアーク

http://ark.art-sq.com

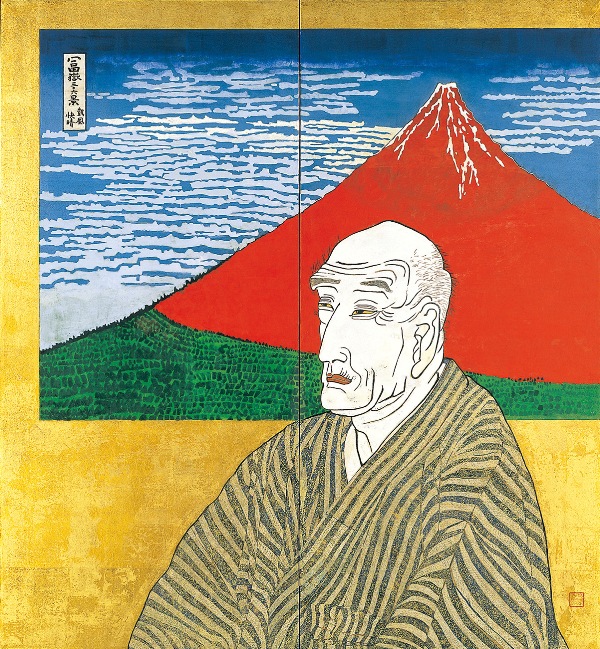

「ポーズ3」1985年

「ポーズ3」1985年