こんにちは。油絵科の関口です。

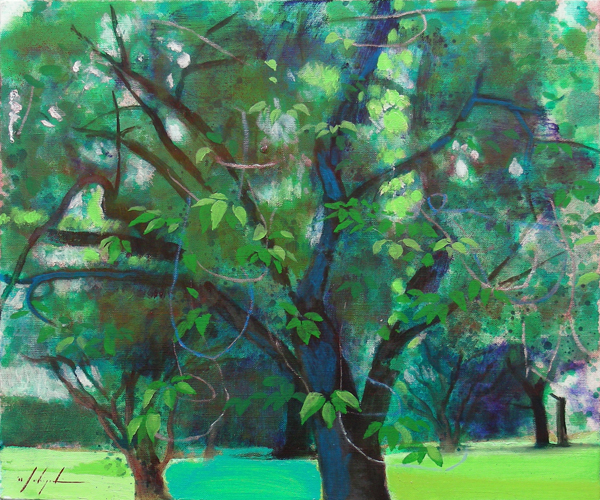

夏期講習会も残すところあと一週間になりましたが、アトリエを回っていると、この夏で成長した人が多く見受けられます。この勢いを2学期に継続してもらいたいと思います。

さて、油絵科では年間を通して石膏デッサンをやる機会は、他の科と比べるとそんなに多くはありません。それは石膏デッサンが苦手な子が多いから(笑)…という訳ではなく、芸大入試においても静物、手渡し、イメージ…色んな課題が出題される可能性があるからです。

ところで、日本の石膏デッサンは、元を正せば18世紀からフランスのアカデミーで導入されていたものが基盤となっています。そこではギリシャ・ローマ時代の彫刻から模った石膏像をモチーフとしてデッサンを行うことがあったようです。そこに当時留学していた日本の画家達が「西洋的なものの見方」として導入したのが最初と言われています。しかし、当時のヨーロッパで行われていた石膏像のデッサンは、現在日本で行われている石膏デッサンとは大きく異なります。

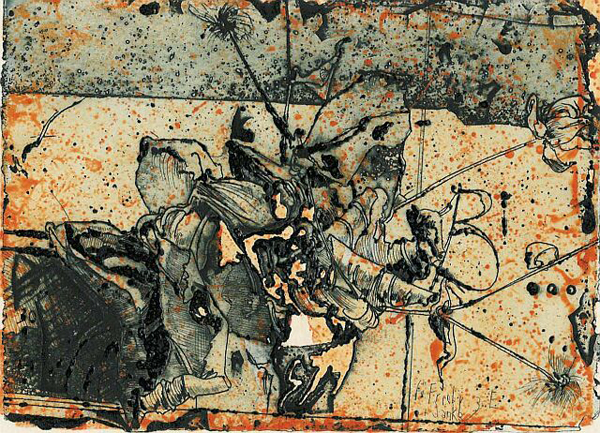

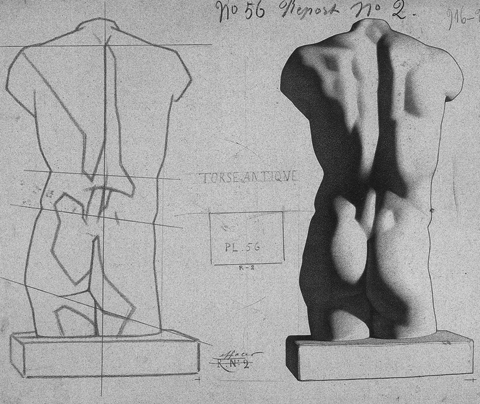

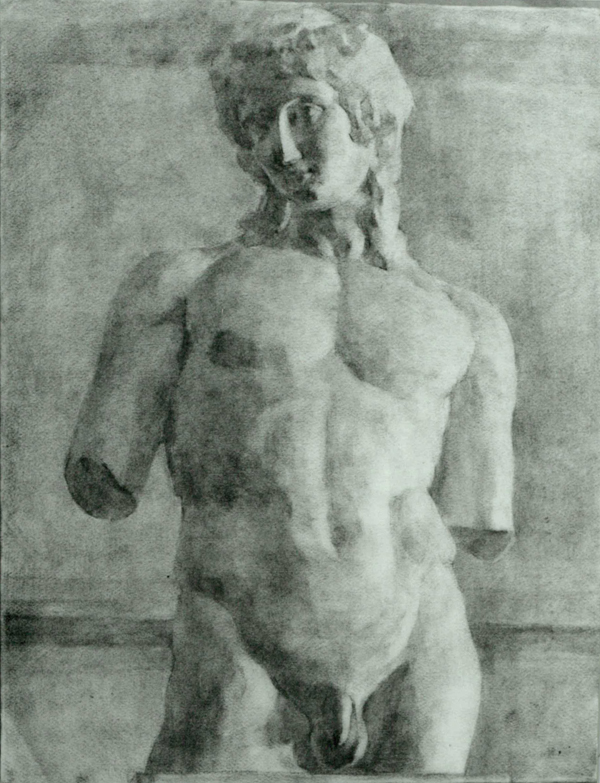

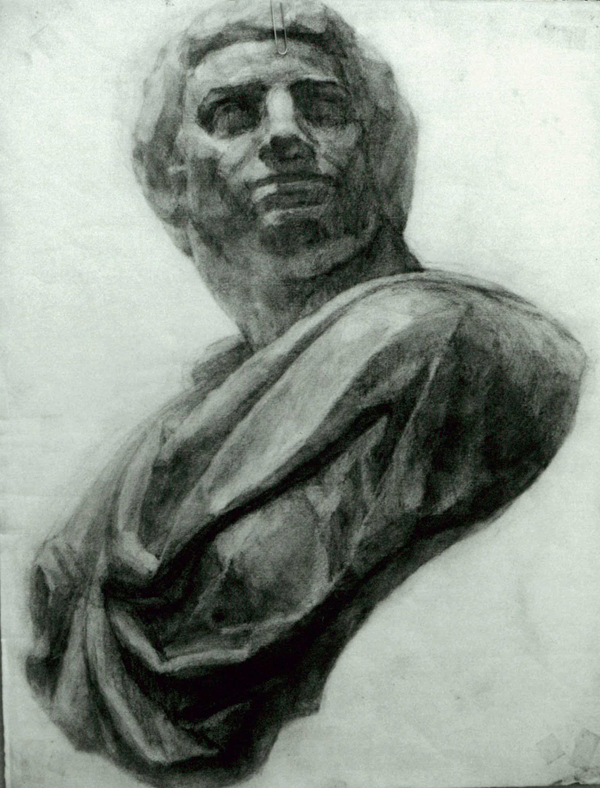

以前このブログでもピカソがわずか11歳の頃に描いた石膏デッサン↓を紹介しましたが、今の受験生のものとは見た感じからかなり違いますよね。

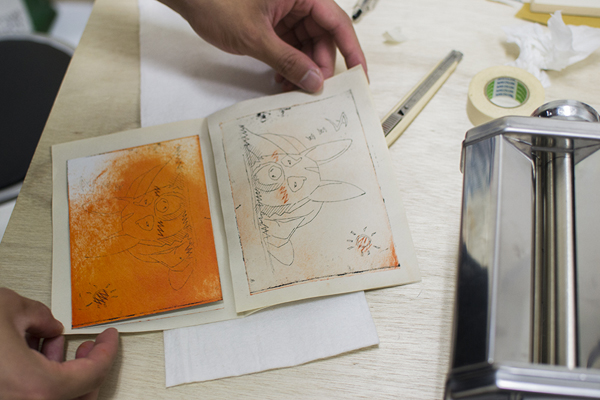

19世紀中頃、フランスでは画学生が石膏像を描くための教本というものが存在し、それが次第にヨーロッパ中に広まっていったようです。当時の人はその教本をある程度マスターしてから実際の石膏像を描いていた様です。著者はシャルル・バルグという人で、石膏デッサンに興味のある人なら、名前を聞いた事があるかもしれませんね。実は今年の4月にこの教本の復刻版「シャルル・バルグのドローイングコース」が出版されたばかりです。値段は6,200円とちょっと高めですが「日本の受験生の描く石膏デッサンとは違うものを見たい」「受験とは関係なく自分もこんな風に描きたい」という人は、手に入れてみては如何でしょうか?

実は上のピカソのデッサンもこの教本の模写なんですよ。どおりでうまく描けているわけです。しかし…模写とはいえ、このクオリティーは小学生のものとは思えませんね。

※この教本の図版を見たらわかりますが、向こうでは石膏デッサンでも線を使うのが当たり前のように行われています。

日本における石膏デッサンは、戦後の混乱を乗り越え、1950年代には芸大受験で毎年のように出題されるようになります。そして受験者数の増加に伴い、過酷な受験戦争が繰り広げられた1970年代にかけて独自の進化を遂げていきます。線という概念を排し、調子と面によるデッサンが主流になっていくのです。バルール、フォルム、マッス、ムーブマンなど、今の油絵科の学生には殆ど死語になってしまい(笑)意味の通じない(では困るんですが…)キーワードが重要視されていた時代です。

年配の絵描きさんに聞くと、昔は年齢不詳の石膏デッサンの神様みたいな人もいたそうで、そういう人は同じ受験生の間でも尊敬の眼差しを向けられていたそうです。

独自の進化を遂げた石膏デッサンも、時代とともに少しずつ変化していきます。

最後になりましたが、新宿校では9月17日(日)~18日(月・祝)に全国石膏デッサンコンクールが行われます。このコンクールは浪人生、現役生(もちろん高校1~2年生も可です)の年齢を問わず、科の枠も取り払い、内部生、外部生も含め、全ての科の人が受講できる無料のイベントです。

皆さんがどんな石膏デッサンを描いてくるのか、今から楽しみにしています。上位の人には賞品も出ますので「我こそは・・・」と思う人は是非参加してみてください。詳しくはこちらから↓

http://www.art-shinbi.com/event/2017/drawing/