こんにちは。油絵科の関口です。

前回に引き続き、ペインティングナイフについて書こうと思います。今回は技術編です。

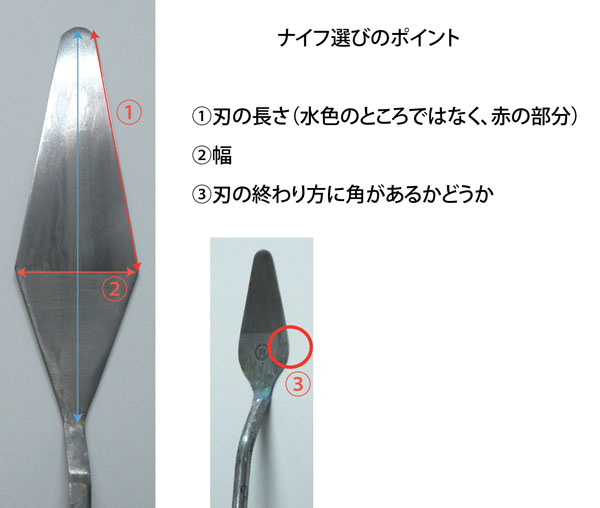

まずはナイフ選びのポイントから。

①刃の長さ

ナイフの長さは平らにできる長さと関係があります。

ナイフの大きさを考えるときに、水色の部分で考えがちですが、実は①の赤い矢印で表したところが大切になります。(理由は後述します)

②幅

ナイフの幅の広さは絵具の量と関係してきます。この幅が広ければ広いほど、たくさん絵具を乗せることが可能になります。

③刃の終わり方に角があるかどうか

ナイフを選ぶ時に、ある意味大きさ以上に大切なのが、刃の終わりに角があるのか、それとも丸くなっているのか?という事です。角のあるナイフは、どんなに頑張っても筋が付いてしまうので、ナイフを使って平らに絵具を乗せたいという時には不向きです。

特殊な使い方をする人は別ですが、僕がお勧めするのは角の丸いタイプです。

さて、ナイフを吟味して手に入れたら、今度は使い方です。ナイフは筆よりも表現の幅を作り辛いという事もあり、慣れないと単調になりやすい危険な道具。文字通り「諸刃の剣」と化します。

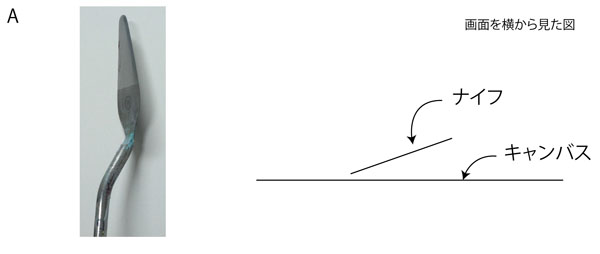

そこで上手に使いこなすコツとして『ナイフを画面に当てる角度』に意識を持たなくてはいけません。

例えば、絵具を平らに乗せたい時には、Aの様にナイフをキャンバスに対して少し傾けて使うと上手くいきます。比較的薄く均一に絵具を乗せることが可能になります。

なるべく均一な力とスピードで、一気にやると綺麗に絵具が乗せることが可能になります。これは少し練習をすれば簡単にマスターできるでしょう。

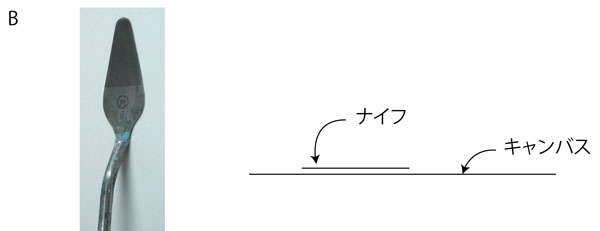

反対に少し表情をつけて乗せたい時にはBの様にナイフを画面に対して平行に使うと、ムラを作ることが容易になります。

一見簡単そうに見えますが、綺麗に作るにはちょっとコツがいりますので、こちらはそれなりに練習が必要になります。

絵にちょっとしたアクセントが必要な時、ナイフは意外と効果的です。全ての人に必要な道具ではありませんが、色々と研究してみることをお勧めします。それでは今日はこの辺で。

資料も充実しています。

資料も充実しています。