こんにちは。油絵科の関口です。

芸大の募集要項で、一次素描が倍版の木炭紙による素描という事がが発表され、油絵科の受験生はさぞかし戸惑っている事と思います。今日はそれに伴い、大きなサイズのデッサンについてお話したいと思います。

美術史の中に出てくるデッサンは、紙に描かれるという事もあり、どの時代を見ても比較的サイズの小さなものが主流です。しかし、中には巨大なサイズのものが登場します。

これはロンドンナショナルギャラリーにあるレオナルド・ダ・ビンチの「聖アンナと聖母子と幼児聖ヨハネ」という作品です。デッサンながらレオナルドの中でも最高傑作の一つとも言えます。

大きさは142×105cmというサイズで、デッサンとしてはかなり大きな部類に入ります。さすがにこのサイズになると、紙は複数枚を繋ぎ合わせて作られています。今よりも紙が貴重な時代…ということもありますが、大きな紙というのは漉くのが大変なんです。

拡大すると表情の美しさや、木炭で描かれたと思われる大胆な線描も見えてきます。こういう大きなデッサンはカルトーネ(イタリア語で原寸大のデッサン、下絵の意味)と言います。ちなみにこのカルトーネを元に描かれた作品は存在していません。

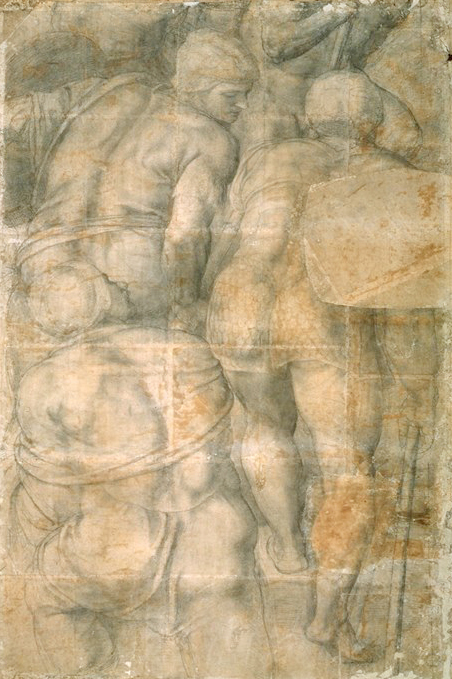

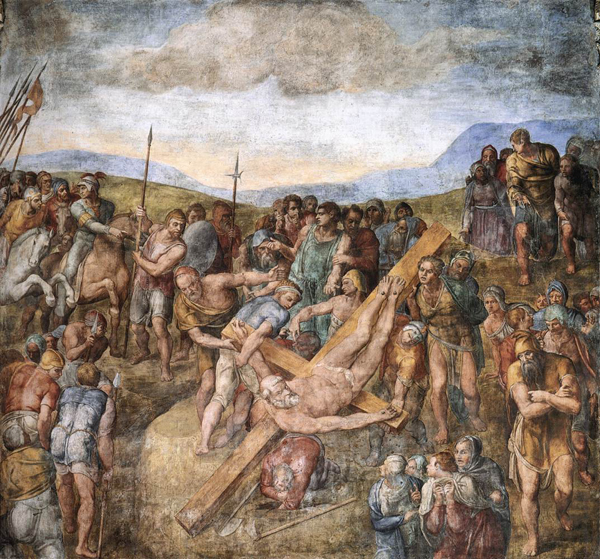

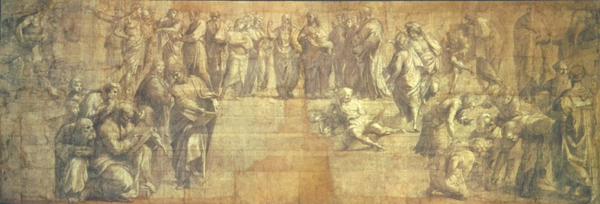

こちらはミケランジェロのカルトーネ。システィーナ礼拝堂の隣にあるパオリーナ礼拝堂の壁画の為に制作されたデッサンで、こちらもかなり巨大です。こちらの方が継ぎ目がしっかりと見えますね。ちなみにこの作品は一度日本に来た事があり、僕が高校生の時に西洋美術館で見ました。海老澤先生もよく「この作品は凄かった」と感想を述べています。確かに良い作品ですね。本番のフレスコの作品よりもこっちの方が魅力的です。

この壁画の左下部分のデッサンです。

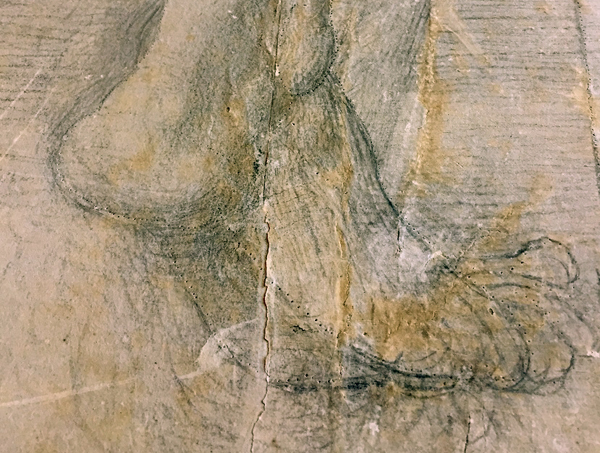

こちらは足の部分になりますが、デッサンを転写する為の穴が開いています。ここに顔料を擦り込んで転写していく技法をスボルヴェロといいます。但し、頭部にはこの穴が開いておらず、これを使ってミケランジェロが下絵を転写したとは思えません。お弟子さんか、後の画家が模写をする為に開けかけた(けど叱られてやめた?)のではないでしょうか。

システィーナ礼拝堂の時から既にミケランジェロは「スポルヴェロ無しにフレスコを描いていた」と言われていますし、他の部分は見つかっていないので、一体何の為に描かれたカルトーネなのか?は謎ですね。

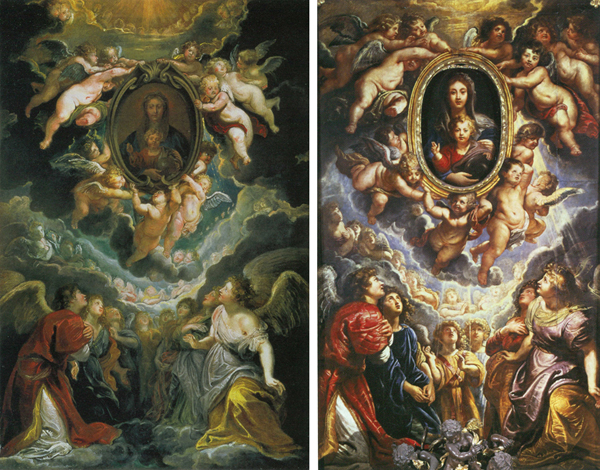

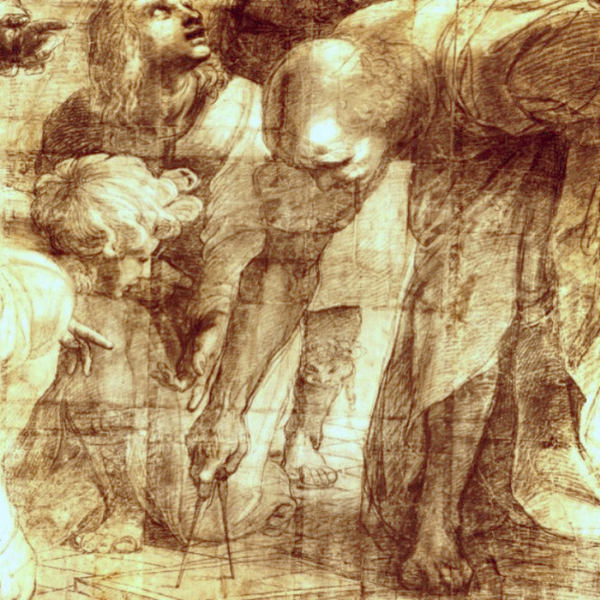

そしてカルトーネの最高峰とされているのは、ミラノのアンブロジアーナ絵画館にあるラファエロの作品でしょう。原寸大なので超巨大ですよ。

.jpg)

この作品はバチカンにあるフレスコ画の傑作「アテネの学堂」の為に描かれています。カルトーネには何故か「ミケランジェロをモデルにした」とされるヘラクレイトス(赤丸で囲まれた人)が描かれていません。

.jpg)

残念ながら僕はこのカルトーネを見ていませんが、見た人は口を揃えて「凄い作品だった」「デッサンのほうがフレスコより凄かった」と言います。死ぬまでに一度は見ておきたい作品の一つです。

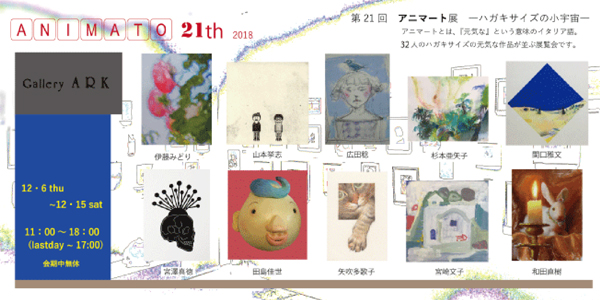

最後に宣伝です。年末恒例のアニマート展が横浜のギャラリーアークで開催され、そちらに僕も出品しています。この展覧会は小さなサイズなので、今回のブログとは正反対ですが、興味がある方は是非お越し下さい。会期は12月15日(土)迄です。

http://ark.art-sq.com