《推薦入試対策》ポートフォリオ制作講座のお知らせ

対象:多摩美大自己推薦入試、武蔵野美大公募推薦入試、東京造形大学自己アピール入試 その他美術系大学でポートフォリオが必要な入試の受験生。ポートフォリオが必要な大学・専攻詳細は最後に記載しております。

日時:2017/9/3(日)9:00?18:00

講習費:4.000円(税込)

会場:ena新美・新宿校 〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-16-6 TEL 03-5309-2811

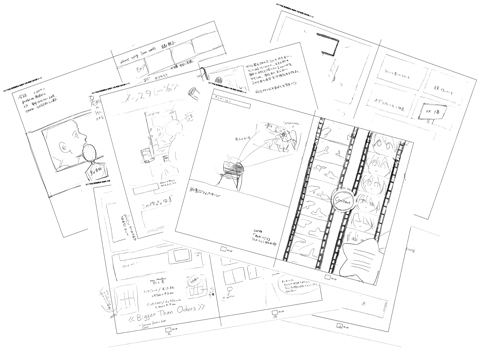

講習内容:ポートフォリオの台割り表を制作!!

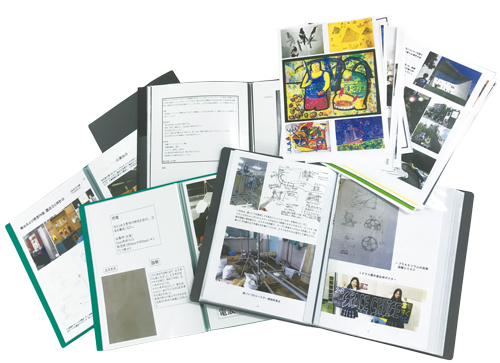

多くの大学の推薦入試で求められるポートフォリオ(冊子型の作品集)を制作するための演習です。冊子の全体の構成を台割り表と言いますが、この演習ではその台割りを作ることで、これからポートフォリオの制作をしようという人にとっては第一歩になります。また既に制作を進めている人は、具体的な紙面の構成やデザインなど、作品をより魅力的に伝える方法について学びます。

各受講生に合わせて講習を行います。

ポートフォリオとは何かを学びたい方から自分の制作したポートフォリオの完成度を高めたい方まで一人ひとり丁寧に指導致します。

こんな推薦入試受験生におすすめ!

-

はじめてポートフォリオを作る方

・推薦入試の受験を考えており、ポートフォリオを制作したことがない方。

・来年推薦入試を考えており、ポートフォリオの作り方を学びたい方も大歓迎。

「ポートフォリオ」とは何か、何を準備すれば良いのかなど一から説明致します。自分の作品が無くても、仮の作品を使いポートフォリオの台割り制作を通じてポートフォリオの作り方を学びます。

-

ポートフォリオを制作中の方

・ポートフォリオに載せる作品があり、これからポートフォリオの制作をする方。

・現在制作中で完成させ方を学びたい方。

ポートフォリオを作る上で必要な情報や、作品の順番、レイアウトなど、講習会で制作する台割り表で完成させる為の道筋が見えてきます。

-

ポートフォリオの完成度を高めたい方

・既にポートフォリオを制作しブラッシュアップを考えている方。

現状のモノから紙面の構成や作品の見せ方、使っているフォントを見直すなど、自分の作品や作風にあったポートフォリオの作り方が学べます。

スケジュール

??9:00-9:30… オリエンテーション、レクチャー① 「ポートフォリオとは?」

ポートフォリオについて基本的な説明を行います。制作する上で必要な物や情報などはじめての方にもわかりやすく説明します。

??9:30-10:30… ?作品を一つ選び、紙面での紹介の仕方を考える

作品を持参した方は自分の作品から、持参していない方はこちらが用意した作品を使用し、紙面で作品配置や見せ方、紹介内容を考えます。はじめての方も講師の指導を受けながら、作り方を学びます。

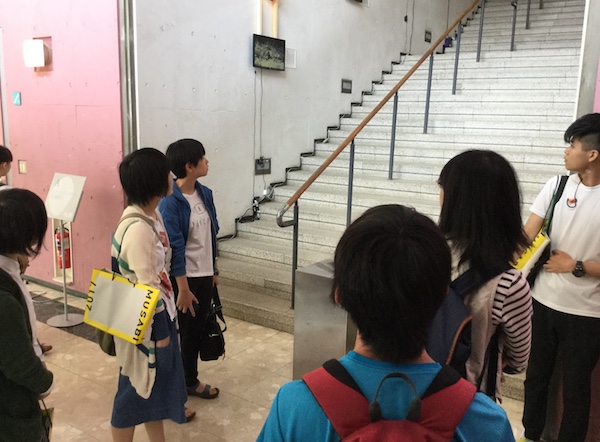

??10:30-12:00… プレゼンテーション①

選んだ作品の紹介紙面の説明をしていただきます。推薦入試では面接で説明する時のためにも練習が必要です。

??12:00-13:00… 昼休み

??13:00-13:30… レクチャー②「ポートフォリオ全体の構成について」

最終的にポートフォリオは数ページの冊子にまとめます。その際に入れるべき情報や、全体を構成する上で必要なこと、(作品の順番や作風に合った作り方など)実物を使用してレクチャーします。

??13:30-15:30… 台割り表の制作(制作中に個別面接)

- 完成度を高めたい方は現状のポートフォリオを再考し、紙面構成、デザイン、フォントまで検討し、より完成度の高いポートフォリオになるよう台割り表を制作します。

-

ポートフォリオを制作中の方は作品をもとに全体の構成を考え、台割り表を制作します。台割り表を制作することで、完成までに足りないモノを確認します。

-

はじめての方は講師との面談を中心に、これからのポートフォリオの作り方や準備物をより具体的に説明します。また、仮の作品を使用し自分のポートフォリオ制作の参考になる台割り表を作ります。

??15:30-18:00… プレゼンテーション②(総評)

作した台割り表の説明をしていただきます。各受講者に合わせて講師からアドバイスをします。他の受講生の説明を聞き、自分のポートフォリオの参考にしましょう。

持参用具:

・文房具(筆記用具、はさみ、カッター、のり)

・作品の記録(写真など作品を記録したものがあれば プリントアウトした上で持参してください)

※既にポートフォリオ制作を始めている人は、現段階 での実物を持参してください。

推薦入試でポートフォリオを提出する大学・専攻

【多摩美術大学】 推薦入試

日本画学科/絵画学科油絵専攻/工芸学科/情報デザイン学科/演劇舞踊デザイン学科劇場美術デザインコース

【武蔵野美術大学】公募制推薦入試

日本画学科/油絵学科油絵専攻・版画専攻/彫刻学科/工芸工業デザイン学科/映像学科

【東京造形大学】自己アピール入試

デザイン学科(グラフィックデザイン・写真・映画・アニメーション・メディアデザイン・室内建築・インダストリアルデザイン・テキスタイルデザイン)/美術学科(絵画・彫刻)

【東京工芸大学】

写真学科

【早稲田大学】

創造理工学部建築学科

など