こんにちは、先端科です。台風26号も通り過ぎ、無事授業を再開しました。

今回は、先日13日の日曜日からスタートした「総合実技対策」の報告をさせて頂きます。試験では2日間で終えてしまう内容を、新美では3日間に分けてじっくり取り組みます。

【2次試験の総合実技対策について】

平成24年度の二次試験までは個人資料ファイルと面接試験のふたつを実施していました。平成25年度から、面接に代わり「総合実技」という課題になりました。新美では、昨年度の総合実技試験の意図をくみ取りながら、独自に対策を行っています。今回は、13日の日曜日に行った対策を紹介します。

その前に、総合実技の試験内容を以下に紹介します。

※東京芸術大学ホームページより抜粋

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

平成25年度

?東京芸術大学美術学部先端芸術表現科

入学者選抜試験 総合実技1日目

?試験時間:10時~16時30分

昼食時間:12時~13時(昼食時間に解答を続けてもよい)

作品提出:本日16時30分

?【問題1 テーマの設定】

配布された新聞紙の中から、あなたが気になる記事を切り取り解答用紙①の枠内に貼りなさい。

※複数の記事を選択してもよい。

※記事は解答用紙①の枠内に持参したのりで貼ること。

?【問題2 テーマの説明】

問題1で取り上げた記事を選んだ理由を400字以内で簡潔に述べなさい。

※解答用紙②に縦書きで記述すること。

?【問題3 ドローイング・制作】

問題1で取り上げた新聞記事をもとに、3-1と3-2の指示に従いドローイング・制作をしなさい。

問題1で使用した新聞紙は使ってはいけません。

3-1 ドローイング

イラストボードに持参用具でドローイングしなさい。

3-2 制作

スチレンボード、竹ひご、スチのり、マスキングテープを使って制作しなさい。

※サイズは幅45cmX奥行き45cmX高さ60cmの提出台の上に収めること。

※試験終了後、自分で提出台を持って作品を移動させます。

?注意事項 ※試験終了後、問題用紙を回収します。

?東京芸術大学美術学部先端芸術表現科

【総合実技2日目 プレゼンテーション】

?○1分程度で自分の解答作品の説明をしてください。

?【試験当日に準備するもの】

鉛筆などの筆記用具、色鉛筆、はさみ、カッター、定規、のり

?ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

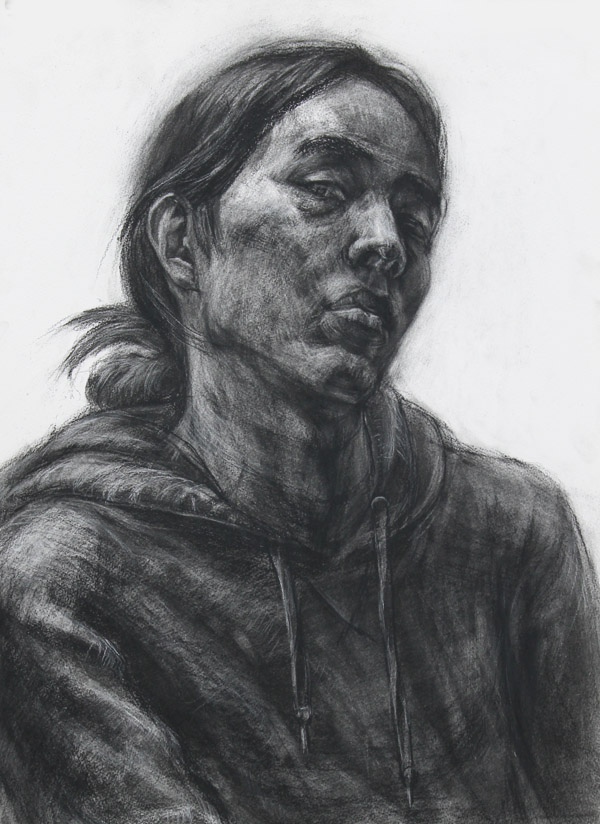

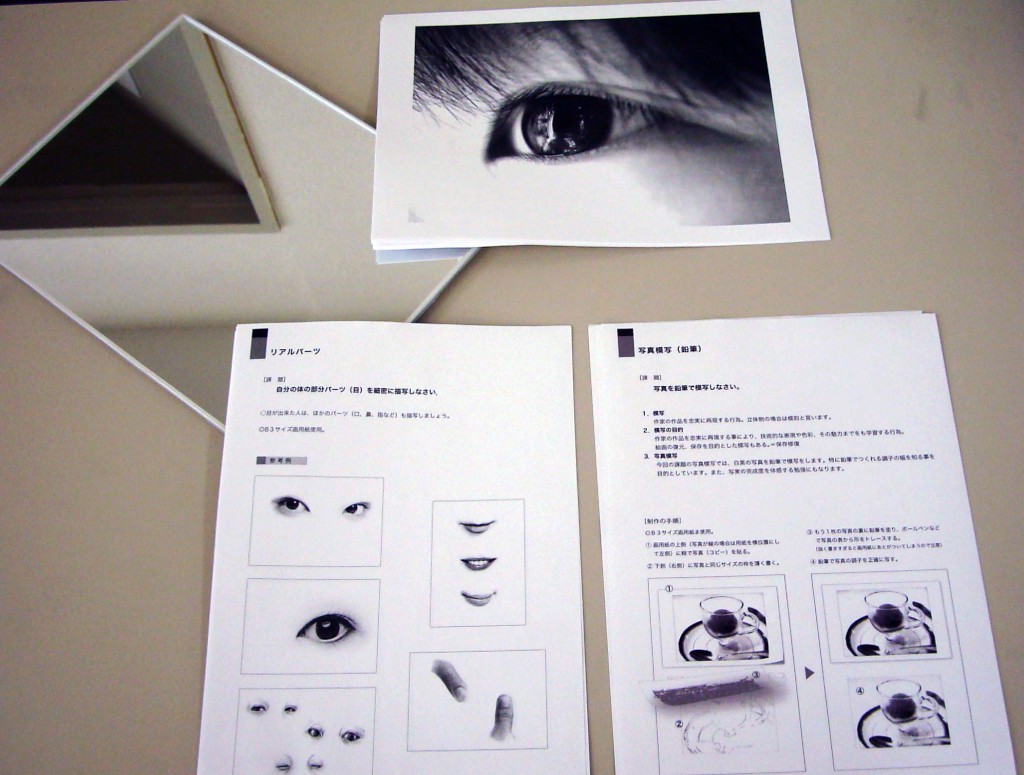

新美における、総合実技対策課題 10月13日(日曜日)

?【問題1 テーマの設定】

課題1:往復500円で移動可能な範囲で取材をしてください。

今回の課題では、新聞などの記者が取材した記事からモチーフを探す(選ぶ)のではなく、

自分の足で現場まで行き、直接モチーフに触れて捉えることをしてもいらいました。

ここで重要なことは「どのような手段によって対象を捉えるか」です。

出会った人から話を聞くのでも、ただカメラで撮影してくるだけではなく、メモやスケッチ、録音機なども使えるかもしれません。ひとによっては立体に造形して持ち帰る人がいても良いかもしれません。

自分なりにどのように記録するか工夫することは、対象を独自の切り口で捉えることに繋がります。

【問題2 テーマの説明】

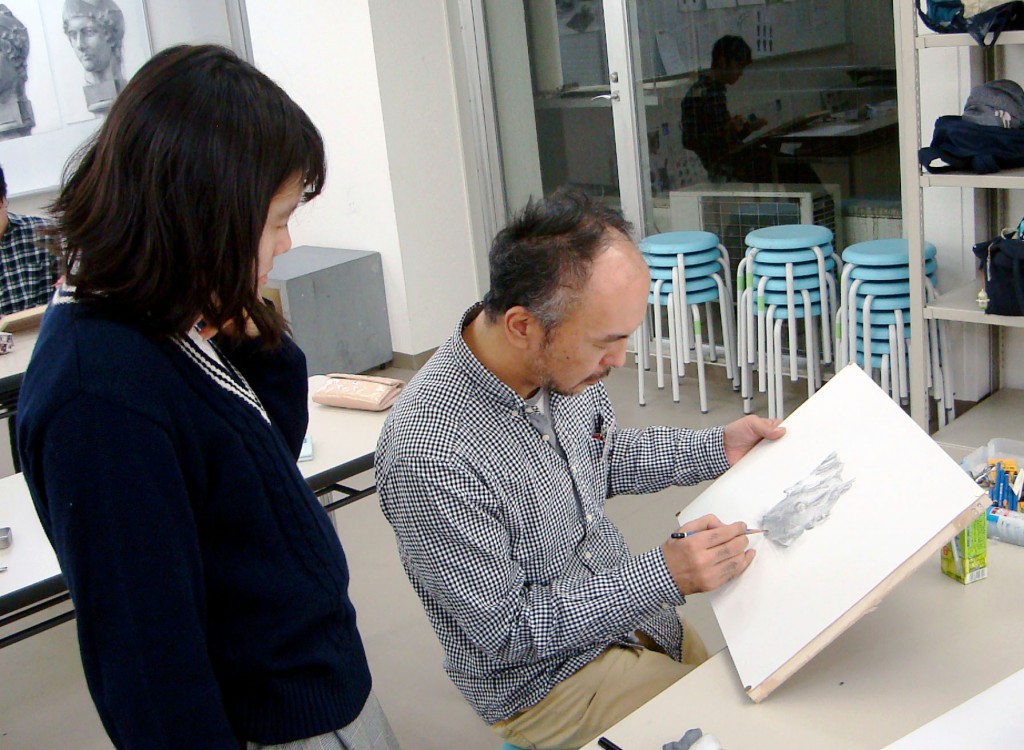

課題2:取材してきた資料をプレゼンテーションする。

各自が持ち帰ってきた資料を、みんなの前でプレゼンテーションしました。

試験では、選んだ理由を400字で書く課題ですが、今回はみんなの前で取材したことを報告し、

他の生徒や講師が、質問しながら、自分がどのような対象を捉えたのか、

対話することで資料から「テーマ」を浮き彫りすることを試みました。

これから取材した資料を基に制作を進めていきます。

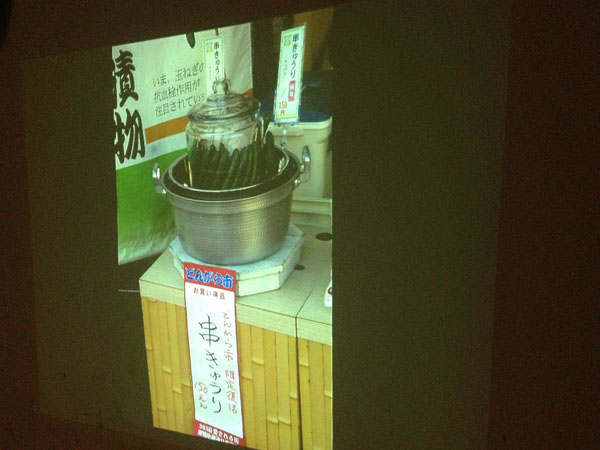

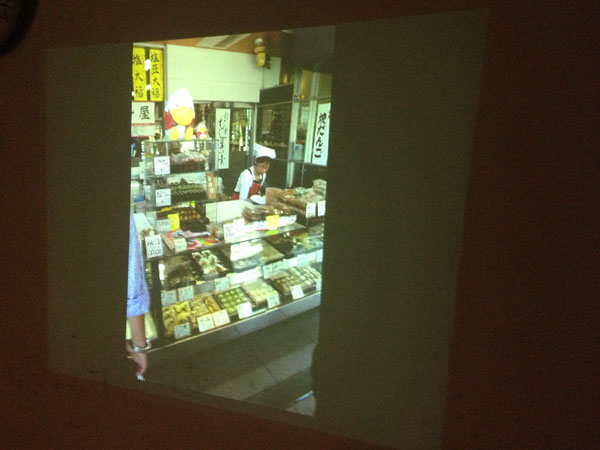

ここで取材した資料は個人的な素材なので、具体的にはこのブログで紹介できませんが、

どのような内容であったのか雰囲気だけでもお伝えします。

4人の例を簡単に紹介します。

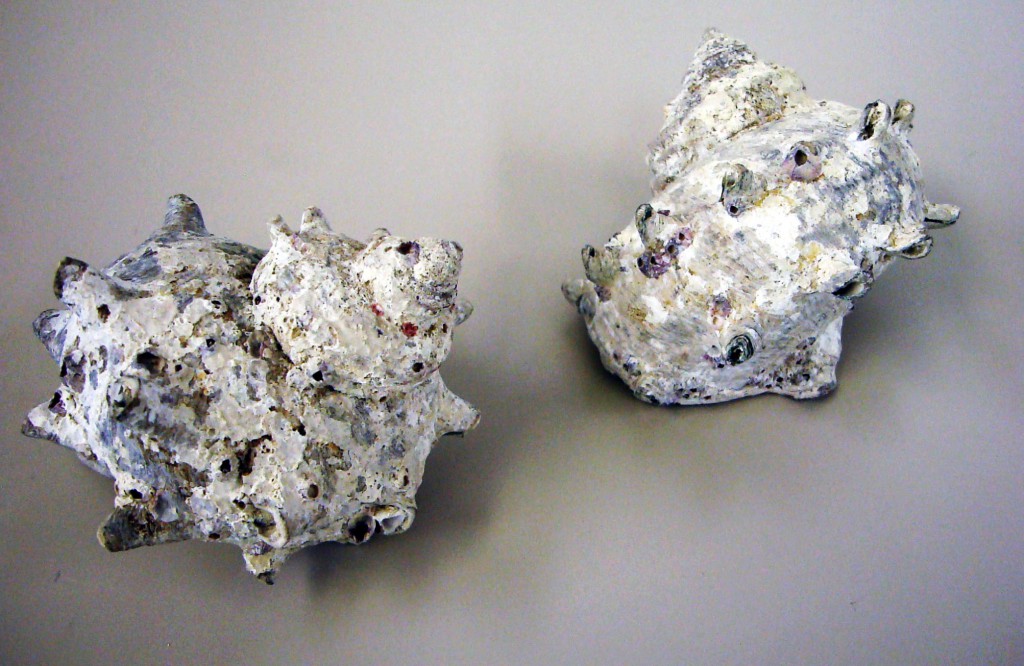

①自分が日頃から興味のあるモチーフと似たものを探し、現地で収穫した物そのものを持ち帰る。

②自分にとって思い入れのある街であるが、世間からすると敬遠されてしまうような街の取材。

③知り合いに自分の行ったことのない街を案内してもらう。

④現地にある素材を手がかりに、集団心理のようなものを、統計を取る方法で数値化して持ち帰る。

抽象的になってしまいますが、ひとりひとりアプローチの違いから、興味の違いが伺えると思います。

「テーマの設定」といっても、そう簡単にできるものではありません、日頃から「自分の制作におけるテーマとは何か?」と制作する中で問い続けることで、視野を外へ広げていくことだと思います。理想としてはひとりでは解決できない大きな問題と格闘してもらいたいです。そのためには、日ごろからアンテナを張り、リサーチ(取材)することが制作のはじまりだと言えると思います。

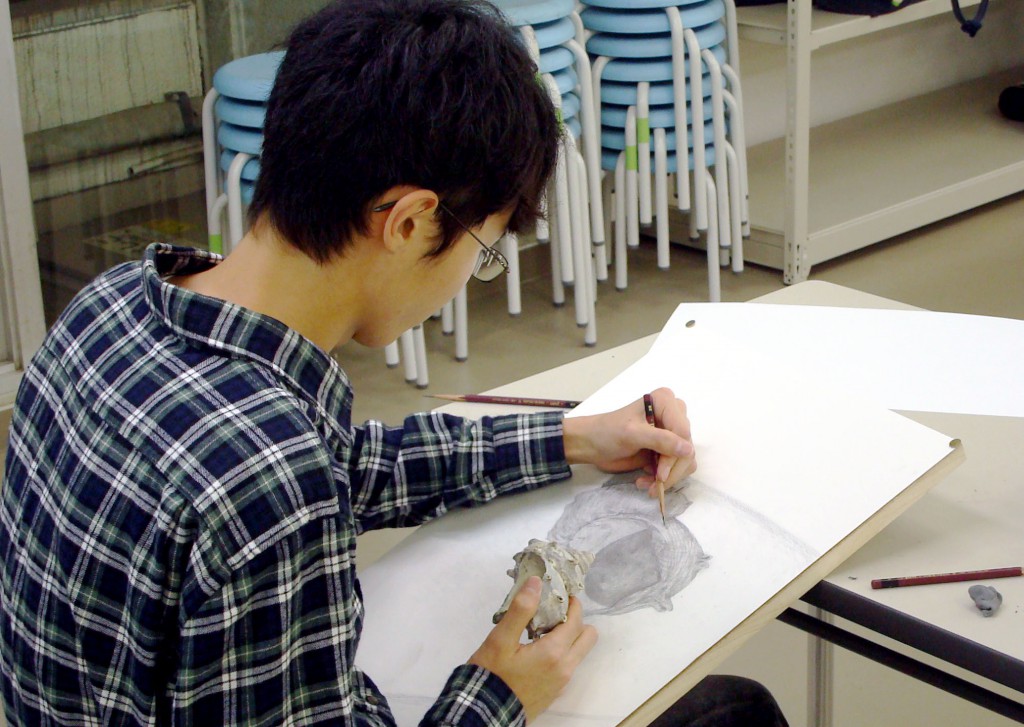

次回は、この取材した資料をもとにして、【問題3 ドローイング・制作】をします。

どのような造形になるのか楽しみです。

皆

皆