私立美大デザインクラスの笹本です

新宿美術学院のポスターを楽しんで制作しました。

いよいよ今週末から(11月10日、11月17日)、多摩美術大 グラフィックデザイン学科を受験する方を対象とした、公開実技模試(色彩構成、鉛筆デッサン)が実施されます。

現時点での実力を把握するためにも、ぜひ挑戦してみてください。今からでも申し込みできます!

私立美大デザインクラスの笹本です

新宿美術学院のポスターを楽しんで制作しました。

いよいよ今週末から(11月10日、11月17日)、多摩美術大 グラフィックデザイン学科を受験する方を対象とした、公開実技模試(色彩構成、鉛筆デッサン)が実施されます。

現時点での実力を把握するためにも、ぜひ挑戦してみてください。今からでも申し込みできます!

こんにちは油絵科 松田です

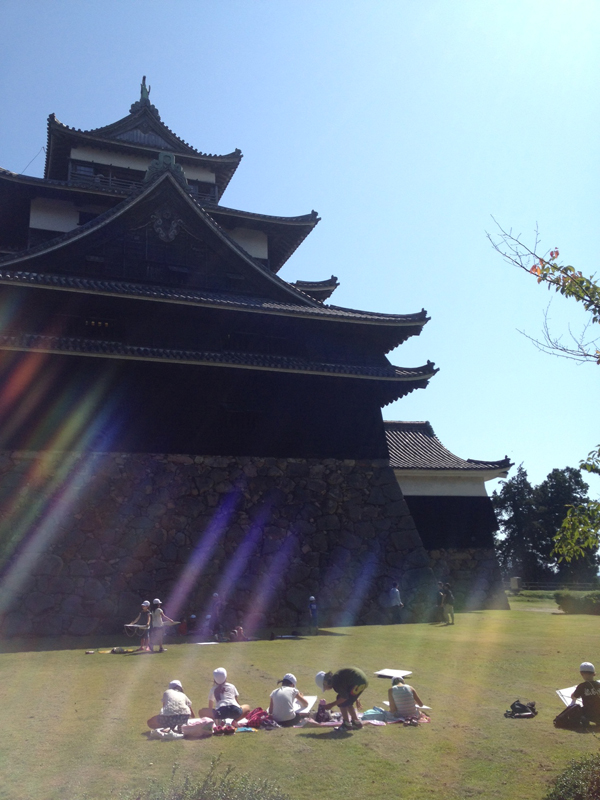

11月2日、武蔵野美術大学油絵科の袴田京太朗教授を新美にお招きし、入試説明会が行われました。

ご自身の作品や合格者作品、学内生制作風景などのスライドを一枚々枚丁寧に解説して頂き、参加した生徒さんには大変参考になったようです。

中でも大学生の制作風景スライドは、浪人生自身にとって入試だけではなく、大学に入り作家として歩んでいくイメージを具体的にしてくれるものだったようです。

浪人生にこのような貴重な体験をさせて頂き、非常に感謝しております。

大学に受かるということは受験生にとって大きな目標ではあると思います。

ですが合格は通過点にすぎず、その先のイメージをしっかり持てるかどうかが作家意識を育み、合格をも左右するものだと改めて感じました。

私自身も指導者として合格の先をイメージさせてあげられるよう、関わっていけたらと思います。

さて、油絵科では来週の日曜日(11月10日)、多摩美術大学用の入試コンクールが開催されます。

このコンクールにおいても多摩美の教授をお招きし、入試の具体的な内容や大学に入ってからのお話が聴けると思います。

多摩美受験を考えている生徒さんは積極的に利用してみてはいかがでしょう。

新宿美術学院 国立校 基礎科です。

2学期に入り、新たなメンバーが又参加してくれました。

国立校は更に賑やかになりそうです。

国立ではこの3連休、秋の市民祭り、天下市が開催されます。

国立市の商店街のお店が出店を出したり、雑貨屋さんがセール価格で品物を売ったり、

オープニングパレードを皮切りに、たくさんの催しものが行われます。

一ツ橋大学の学園祭も同時開催ですので、かなりお祭り気分が高まることでしょう。

そして、国立にもゆるキャラが生まれました。

国立駅舎のさんかくねこ くにニャン

いつかみんながデザインしたキャラクターが、こうやって世の中で活躍すると嬉しいですね。

そのためにも、今はひたすら描き続けましょう。

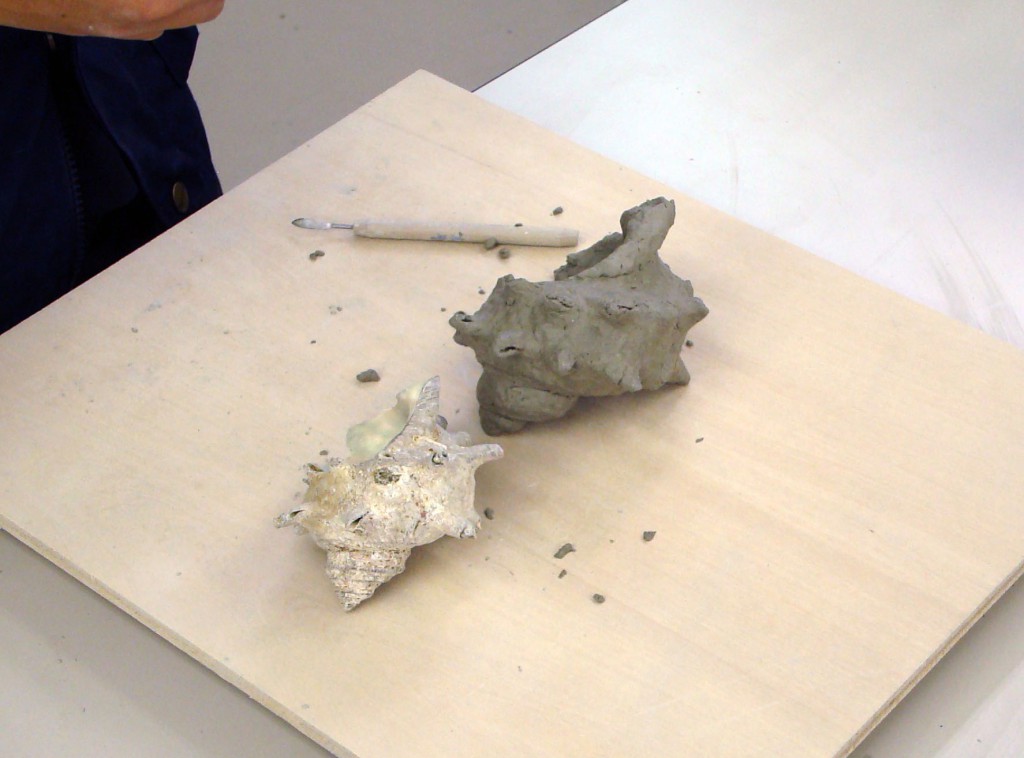

今週は粘土でサザエを作ります。

眼で捉えたものを立体として表現する。

見て触って、その質感も表していきます。

小学校の図工の時の粘土やヘラとは、ずいぶん違いました。

初めてなので、先生の指導をしっかり聞きます。

みんな普段にも増して、集中していました。

来週はハロウィンかぼちゃです。

どの形が、自分にピンとくるのか、やはりそれぞれ個性が出てくるのでしょう。

国立校でもプチハロウィンでした。

国立校では12/1(日)・12/15(日) 9:00~16:00 の2日間、

高校1.2年生、中学生のための1日体験講習を行います。

デッサンの授業で、まったく初めての初級コース、経験有の中級コースに分かれていますので、

お気軽にご参加ください。画材はすべてご用意いたします。

詳しくはこちら。

http://www.art-shinbi.com/02kunitachi/oneday/index.html

こんにちは、通信教育です。

本日、11月タームの課題を発送いたしました!

今月も皆様しっかり課題に取り組んでいきましょう。

大型台風が過ぎ去ってから、いっきに寒さが押し寄せていますね。

季節も気付けば冬にさしかかっています。

試験本番まで、あと少ししか…と焦りたくなる時期ですが、そういう時こそ自分の今までの作品をもう一度見直す、ということが今のステップから1つ上がる近道なのではないかなと思います。

人間の記憶というものは、はからずも全てを覚えていてくれるわけではないように思えます。

故に、課題を何度もこなし、講評を読み返し、自分の経験を何度も振り返って知ることが大切なのではないでしょうか。

自分を表現するならば、まずは自分を思い返す。

そこから見えてくるものがあると思います。

通信教育だからこその、文字としてかたちに残る講評を、皆さん有意義に活用しましょう。

配布された資料を読み解く分析力。

自分の切り口で問題を見つけ出す着眼点。

作品へ展開するための発想力。

そして、作品化するための技術力。

プレゼンテーションでは、自分の作った作品を他人に伝えるための工夫が必要になります。

講師全員による採点、公開講評会を行います。

他人の作品を観ること、講評を聞くことで、今後の制作のヒントを掴んでください。

講評会後に、希望者は個別面談を行います。