こんにちは。

東京芸術大学の学生募集要項および出願書類が今週から配布されています。受験生は早めに取り寄せ、日程、必要書類等確認しましょう。

なお、新美生には校内で配布を本日から行っています。

本校舎1階、学生課に取りに来てください。

こんにちは。

東京芸術大学の学生募集要項および出願書類が今週から配布されています。受験生は早めに取り寄せ、日程、必要書類等確認しましょう。

なお、新美生には校内で配布を本日から行っています。

本校舎1階、学生課に取りに来てください。

※?今回はかなり長いので、早く木炭について知りたい人は、下の方の画像がある辺り迄スクロールして読んで下さい。

さて、もうそろそろ平成26年度芸大の募集要項が出る頃ですね。募集要項には受験の時に必要な持参用具が書いてありますが、果たして今年も木炭及び鉛筆による素描でしょうか?

新美のパンフにも載っていますが、芸大の入試は毎年の様に変化し続けていますので、来年の入試が前年度と同じとは必ずしも言えないんです。まあでも普通に考えれば、今年も上野校舎で木炭デッサンだと思いますので、今日は木炭について書こうと思います。

木炭デッサンは一次試験が国技館から上野校舎に移ってから再開されました。(1993年?2009年まで17年間に渡って一次試験が国技館で行われていました)国技館という場所を借りての試験だった為、会場を汚さない様に鉛筆による素描が始まった、と認識しています。絵を描く為に作られた会場ではありませんので、照明や座席など色んな事を考えると、当時の受験生は大変だったと思います。

木炭という素材は、日本ではあまり馴染みがありませんが、世界中で古くから使われている描画材の一つです。古代の壁画や古典絵画におけるデッサンでも目にする事ができます。

今日の日本では、美大受験で勉強をしようと、本格的にやり始めてから初めて触ったという人がほとんどだと思います。かく言う筆者もその一人。小さい時から木炭に慣れ親しんでいる人などは殆どいないのではないでしょうか?僕自身も最初に描いた時、全然上手く使えなかった記憶があります。

あと、木炭紙というのもフランス産でMBMという透かしの入っているのがポピュラーですよね。しかし、ヨーロッパでは画用紙や羊皮紙、水彩紙みたいな目が均一ではない紙に描かれる事も多い様です。僕が学生の頃、スペインのマドリッドにある、小さなアカデミーに体験授業でデッサンをさせてもらった事がありますが、紙はツルツルの画用紙で、擦筆で擦って描くというのが向こうの流儀でした。そう言えば、世界素描体系という画集を見ても木炭紙に描かれた素描というのは、殆ど見掛けませんね。今度時間がある時に詳しく調べてみたいと思います。

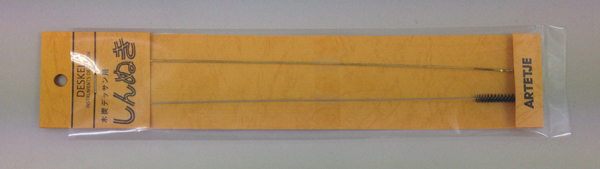

↑擦筆(この写真はコットン製で柔らかめですが、紙巻きで硬いものも市販されています)

さて、前置きが長くなってしまいましたが木炭の話に戻します。品質で言えば、やはり伊研というメーカーが一番のオススメです。番号によって木の種類や太さ、硬さ、色味などが結構違います。

一般的にはヤナギの木炭が柔らかくて使いやすい、とされています。他にもクワ、トチ、クリ、ハン、シナ、ミズキなど色んな種類の木炭がありますが、僕が使った事があるのはヤナギの他にはクワとミズキくらいでしょうか。ヨーロッパではブドウの木炭もあるそうですが、日本では手に入りませんよね。

では僕がお勧めの木炭の紹介をします。個人的な意見も多いので、悪しからず。

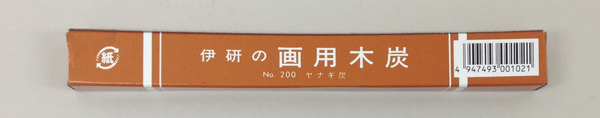

●No.200(ヤナギ)

●No.200(ヤナギ)

この木炭は一本入りで、お尻に赤い紙の帯が付いているのが目印です。太くて柔らかい木炭です。黒もハッキリとしていて力強く、乾いたカラッとした調子が他の木炭では中々出せない様な気がします。そのまま乗せるとザラザラした調子が付くので、擦らなければ稜線を描くのに向いています。一本入りなので、当たり外れがあるのが玉に瑕(キズ)です。苦労せずに黒くカラッとした調子が綺麗についたら、それはレアものです。ここぞ、というところに大事に使いましょう。画材屋さんから聞いた話では、伊研はこの木炭を作る為に専用のヤナギを育てているそうです。この木炭専用のヤナギの木があるなんてスゴイですよね。ただ昔に比べると、少し細くなった気がします。

油絵科の先生方には一番人気で、一部の先生を除き、浪人の頃に愛用していたようです。

●No.360(ヤナギ)

●No.360(ヤナギ)

中位の太さで、柔らかい木炭です。しっとりした調子が出しやすく、ガーゼで押さえた調子がとても綺麗に出せます。淡く繊細な調子も出せますが、黒さもしっかりと付くので、暗い画面を作っていくのに向いていると思います。取ったりつけたり、画面上でやり取りをするのにも向いている、オールマイティーな木炭です。

3本入りで途中から銀紙が巻いてありますが、描くのには邪魔なので最初に剥いてから使用します。人によってはこの銀紙に付いている糊がイヤだという意見もチラホラ聞きますが、気になる人はカッターで削りましょう。

油絵科の先生方には二番人気でした。因みに海老澤先生は「これ一本でデッサンを描いていた」と言う程です。

●No.830(ヤナギ)

●No.830(ヤナギ)

かなり細く柔らかい木炭です。360番以上にしっとりした調子が出しやすく、細いので繊細な調子が出せます。触ると少し取れやすいという印象があります。なので、反射光部分に使いやすい気がします。この木炭の作る繊細な調子は、鉛筆との併用にも向いていると思います。この木炭も油絵科の先生方には人気が高かったです。

830番はかなり細いので、シン抜きの金色は太すぎて使えません。ワイヤータイプのブラシ部分も入れない方が良いと思います。入れたら最後、まず抜けなくなります(笑)。ワイヤー部分のみでゴシゴシ擦って中味を出して下さい。

ここまでが油絵科の講師に人気の上位3つですね。ここから先紹介する木炭は、どちらかと言うと少数派ですが、用途によってはオススメできます。

●No.980(ミズキ)

●No.980(ミズキ)

この木炭は細く、かなり硬い木炭です。芯もありませんので、そのまま削って使用します。

細くて硬いので、明るさや白っぽい部分を繊細に描きたい時や、描き込みに向いています。反対に描き出しには向いていません。他の木炭と比べると鉛筆の発色にも似ています。

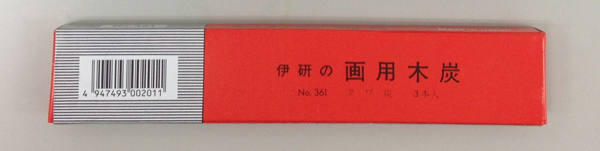

●No.361(クワ)

●No.361(クワ)

意外と知られていませんが、クワは木炭の中では一番黒く濃い調子が出せます。ヤナギの木炭より硬いという事を知っていたので、今まであまり使った事はなかったのですが、先日試しに使ってみたところ、かなり黒い色が出せました。暗い画面で更に黒さが欲しい時には良いかもしれません。聞くところによると、彫刻科の先生の中にはこの木炭をオススメしている方がいるそうです。

●No.1800、1600、1500(ヤナギ高熱処理)

●No.1800、1600、1500(ヤナギ高熱処理)

これらの木炭は普通のヤナギの木炭より少し硬く、押さえた調子が出しやすいのですが、360番や830番とはあきらかに違う色味が出せます。若干色味が薄いので明るめのハーフトーンを使いたい人にはお勧めです。

No.の違いは太さです。1800は太、1600は中、1500は細と考えて下さい。

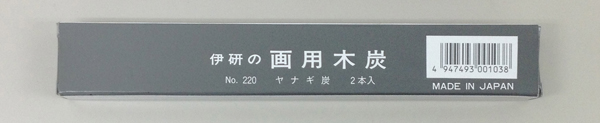

●No.220(ヤナギ)

●No.220(ヤナギ)

この木炭はちょっとマイナーですが、隠れた名品だと思っています。200番と360番の中間みたいな木炭で、時々200番よりカラッとした発色をする木炭が混ざっている事があります。2本入りなので、当たりの確率が高い気がします。200番でハズレが続いた人は一度買ってみては如何でしょうか?

木炭という素材についてちょっとだけ書こうかな…と思ったのですが、こんなに長くなってしまいました。最後まで読んで頂いた方、ありがとうございました。木炭を買う時のお役に立てれば幸いです。

こんにちは、建築科の半田です

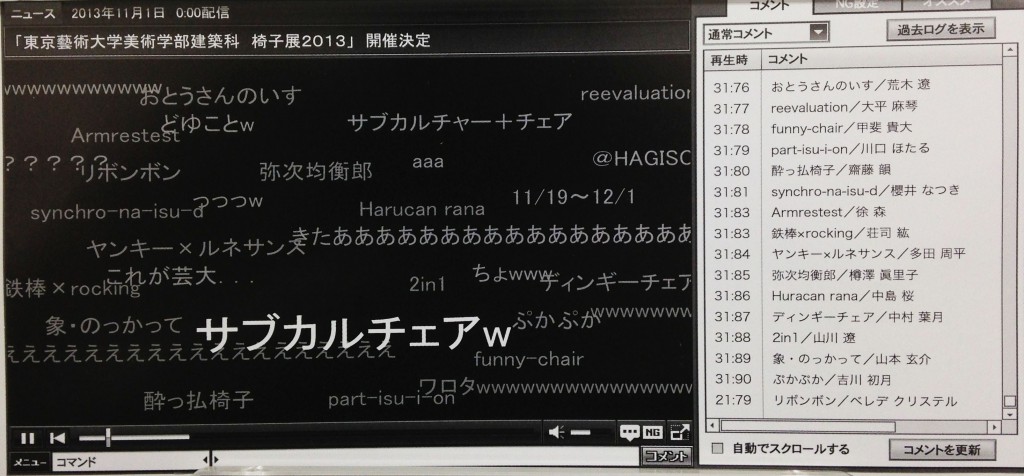

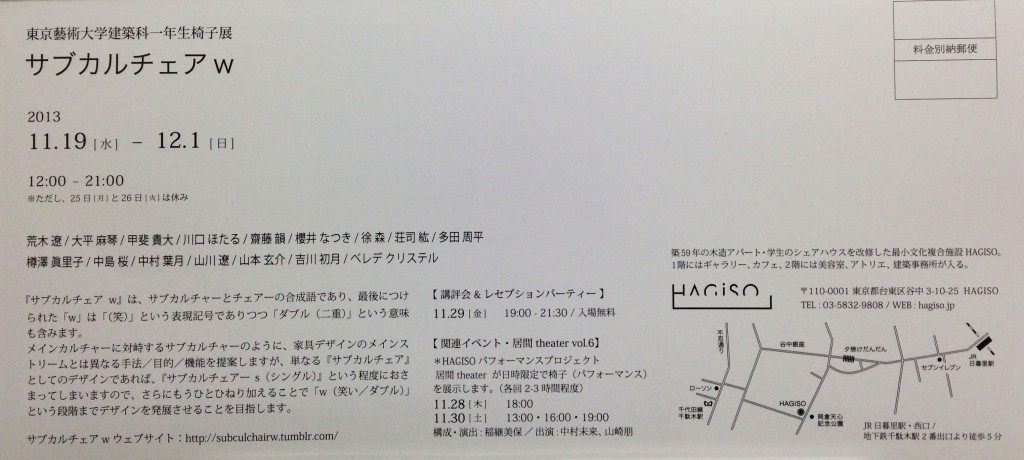

今日は、東京藝術大学建築科の1年生による椅子展についてご紹介したいと思います。

椅子展というのは、名だたる日本建築界のレジェンドたちも通過してきた、藝大の伝統ある「家具」課題の展示です。

藝大建築科は学年を経ていくごとに、家具、住宅、集合住宅、小学校…、都市と設計物がスケールアップしていくというカリキュラムになっています。中でも、このスタート地点である「家具」課題はとても重要な意味のある課題です。

今年の課題は

『サブカルチェアw』

DM

『サブカルチェアw』というのは、サブカルチャーとチェアーの合成語であり、最後につけられた「w」は「(笑)」という表現記号でありつつ「ダブル(二重)」という意味も含みます。メインカルチャーに対峙するサブカルチャーのように、家具デザインのメインストリームとは異なる手法/目的/機能を目指しますが、単なる『サブカルチェア』としてのデザインであれば、『サブカルチェアーs(シングル)』という程度におさまってしまいますので、さらにもうひとひねり加えることで「w(笑い/ダブル)」という段階までデザインを発展させることを目指します。

今年のイスはいわゆるイスの形はしていないものが多く、「何脚」と数えるかどうかも分からない面白いイスが出来ているようですよ。今年は制作時間が少し長くなっていてクオリティの高いイスもあるようです…

私も毎年観に行っているので、行こうと思いますw

展示はHAGISOという藝大の建築科の学生たちがアトリエとして住んでいた築59年の木造アパートを、藝大建築科出身の建築家が小規模の複合施設へと改修したものです。建物自体も見応えがあり、椅子展と一緒に是非、一度足を運んでみてください。カフェも入っているのでいいですよw

今日は基礎科の授業で、受験科彫刻の先生に「彫刻の現場」をレクチャーして頂きました。

自分に一番合っている専攻は何なのか?

基礎科に通う皆さんにとっても大きな課題の一つです。

彫刻科はどんな科なのか?

大学ではどんな授業をし、制作をしているのか?

彫刻科出身の作家がどんなアトリエでどういった作品をつくっているのか?

そしてどの様な仕事につき、どんな生活を送っているのか?

受験という視点だけでなく、将来的なものを見越したお話をスライドを使って説明して頂きました。

漠然としていた「彫刻」のイメージが、きっともう少し身近で具体的なものになったのではないでしょうか。。。

基礎科ではこれからも色々な専攻の方たちに、こういった機会を作って頂く予定です。

こんにちは。

11月17日(日)実施予定の公開実力コンンクール

芸大工芸「平面表現」を定員のため締切りました。

こちらの予想を上回る申込でした。受験出来なかった皆様、大変申し訳ありませんでした。

また、多数の申込ありがとうございました。