こんにちは。油絵科の関口です。

前回に引き続き、静物画=natura morta(死んだ自然)という解釈を巡り、誰が自然を殺したのか?をテーマに書きたいと思います。

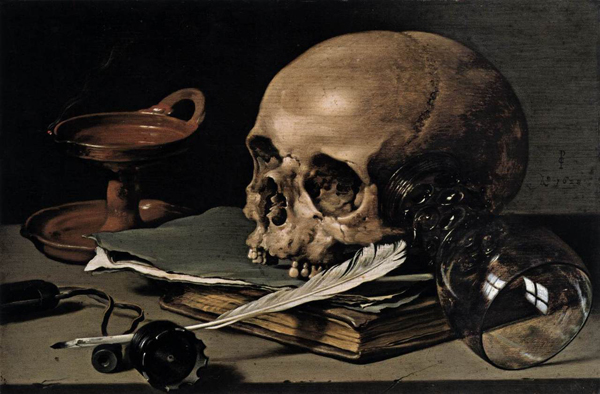

ピーテル・クラース作 「ブラックベリーパイとグラスのある朝食」(1631年)

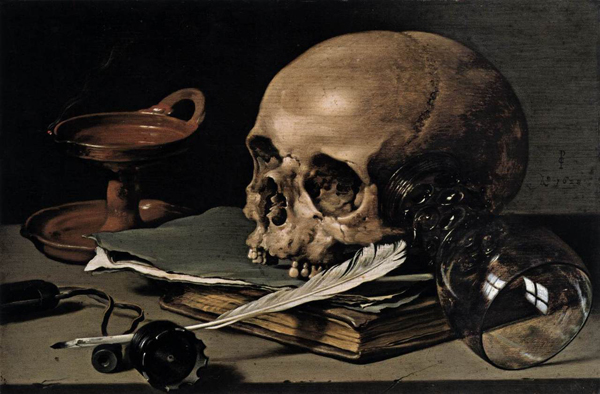

容疑者③ヴァニタスを描いたオランダ人画家達

17世紀オランダでは、スペインのボデゴンとほぼ時を同じくして静物画が流行します。銀の食器や剥きかけのレモンなど、ボデゴンと重なる部分もあります。(※ボデゴンについては前回のブログ・誰が自然を殺したのか?②スペイン編 を参照して下さい)しかし決定的に違うのは、ドクロや楽器など、厨房にあるものとは思えないものを描いているという点。そして彼等が描いていた静物画には「ヴァニタス」(虚栄、この世の儚さ)というテーマが隠されている、という事です。

エバート・コリアー「ヴァニタス」(1662年)

当時の絵画はただ鑑賞するものではなく「読む」ものだったのです。一つ一つのモチーフには意味があり、その暗示する要素をいかに読み取るか?が必要とされていました。

よく描かれるモチーフとしては、ドクロ、砂時計、楽器、楽譜、書物、花、剥きかけのレモンなど、多岐に渡りますが、何れもヴァニタスを描くのに適したものでした。

死を暗示する様なドクロを描くなど、積極的にヴァニタスに取り組んだ画家達こそが、束になって次々と自然を殺していった可能性があります。検証してみましょう。

ピーテル・クラース作 「ヴァニタス」(1628年)

17世紀オランダでは、絵画のジャンルにヒエラルキーが存在しました。一番トップに歴史画(宗教画、神話も含む)、次に肖像画、その下に風俗画、更にその下に風景画、一番下に静物画という順番でした。静物画はなんと最下位です。

歴史画はジャンル的に一番上でしたが、あまり売れる事はなかったそうです。画家は生活のため肖像画や静物画を描いたとも言われています。

静物画は銀食器の冷たい質感描写や、今にも汁が滴りそうな剥きかけのレモンなど、画家の技術をアピールする上で重要な題材だったようです。しかしジャンル的に一番下に位置されていたので、何とかその地位を向上しようと努力をした結果、何らかの意味や寓意を持たせる、という手法に辿り着いたのではないか?と僕は考えています。教養の一つとして世の中に広めて、画家は技術を磨く為に静物を描いたとも考えられます。

そんな彼等は死を連想させるモチーフを描いていますが、ジャンル自体を死に追いやるとは到底思えません。それに静物画のオランダ語は、stillevenというもので、英語のstill lifeに極めて近い解釈です。

どうやらオランダ画家達も自然を殺した犯人ではなさそうです。

いよいよ迷宮入りに近付いて来ましたか…いえいえ、もう一人怪しい容疑者が残っていますので、次回はその容疑者に迫ってみたいと思います。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

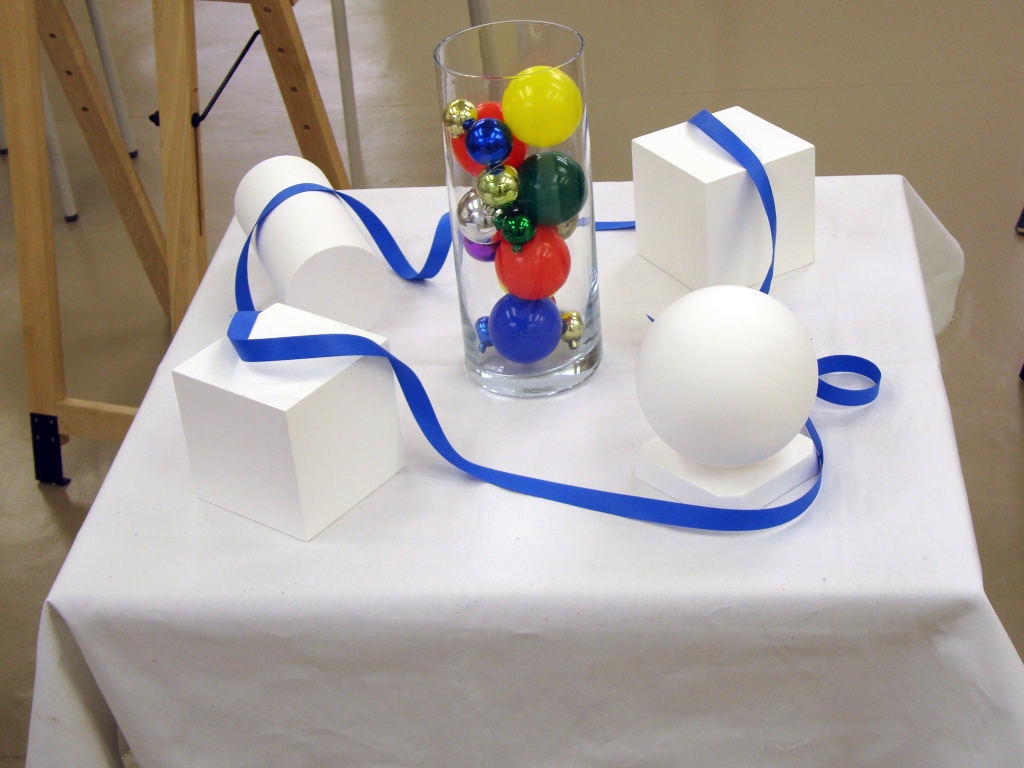

番外編 オランダ人画家の静物とその変遷

オランダ人画家として有名なのはレンブラント、フェルメール、ゴッホ、モンドリアンあたりでしょうか?

レンブラントは単独の静物画を殆ど残していない(フェルメールに至っては一点も単独の静物はありません)ので、他の画家達を見ていきましょう。

●ゴッホ

ゴッホ作「ゴーギャンの椅子」(左)、「ゴッホの椅子」(右)(どちらも1888年)

この「ゴーギャンの椅子」という作品は、ゴッホがゴーギャンと一緒に暮らして制作していたときの作品です。対になる作品として「ゴッホの椅子」というのものが存在します。ゴーギャンの椅子にはロウソクが描かれていたり、本が描かれているので、ヴァニタス的にも見えます。それにしても椅子を描いただけでゴーギャンらしさ、ゴッホらしさというものが感じられるのは凄い事です。

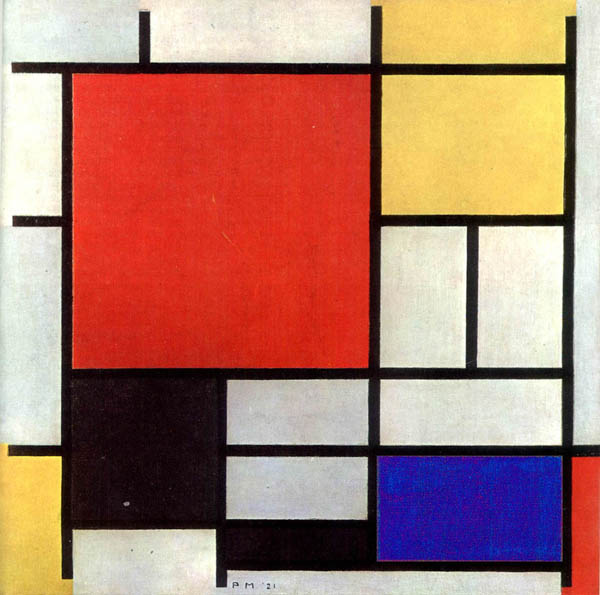

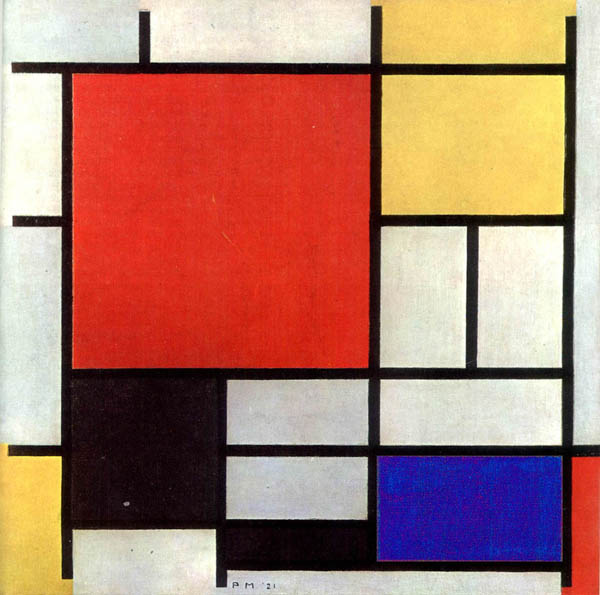

●モンドリアン

モンドリアン作「しょうが壷のある静物」(1911年)

モンドリアンの初期に描かれたこの静物画はご存知でしょか?モンドリアンと言えば格子の模様みたいな作品が有名ですが、初期にはこんな素晴らしい静物を残しています。少ない色数で描かれたこの作品は、凄い空間が感じられますね。この作品は僕が浪人生の頃に日本に本物が来て、目を皿の様にして見た記憶があります。

この作品を描いた人が、僅か10年後にはこんな風に変わります。↓

モンドリアン作「コンポジション」(1921年)

この10年という月日には何があったのでしょうね?モンドリアンという画家も非常に面白い画家なので、いつかこのブログで紹介したいと思います。

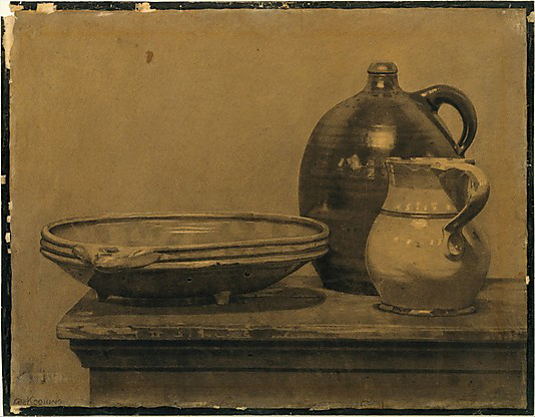

●????

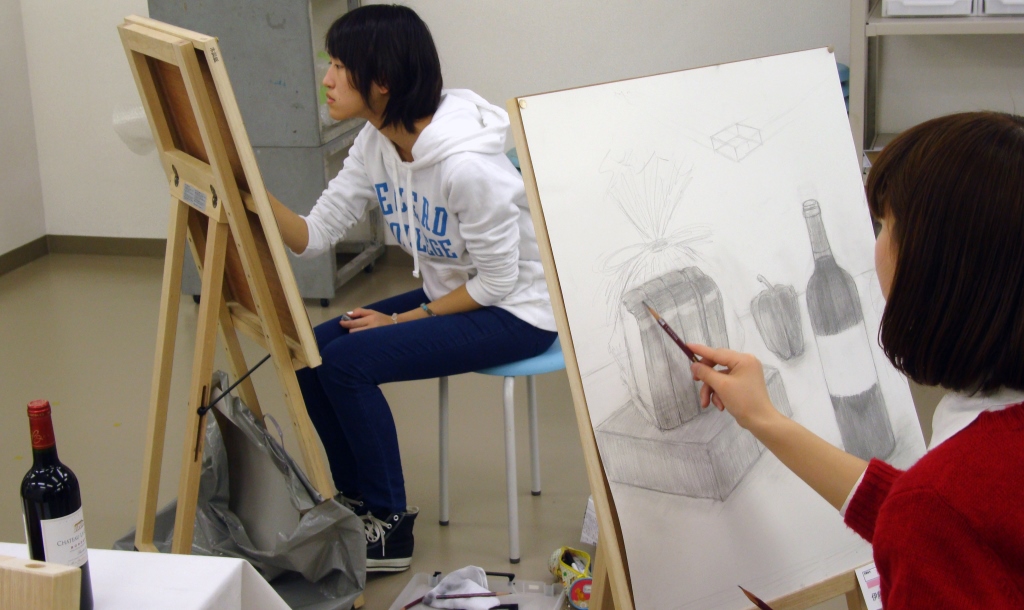

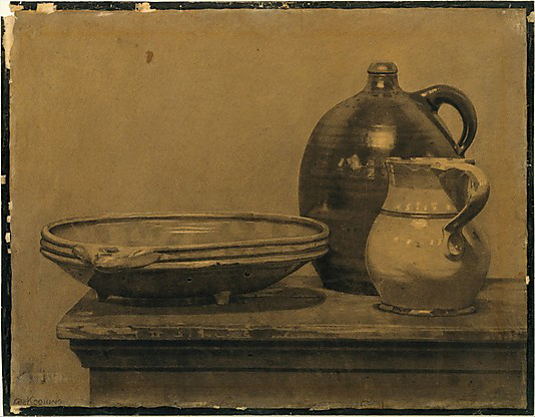

次にこのデッサンの作者は誰か分かりますか?

実はこれウィリアム・デ・クーニングの17歳の時のデッサンなんです。ご存知かもしれませんが、デ・クーニングもオランダ人なんですよ。このデッサンはどちらかと言うと、スペインのベラスケスの初期作品に影響を受けているようにも見えますね。ベラスケスについては、前回スペイン編でも紹介しましたのでそちらを参照して下さい。

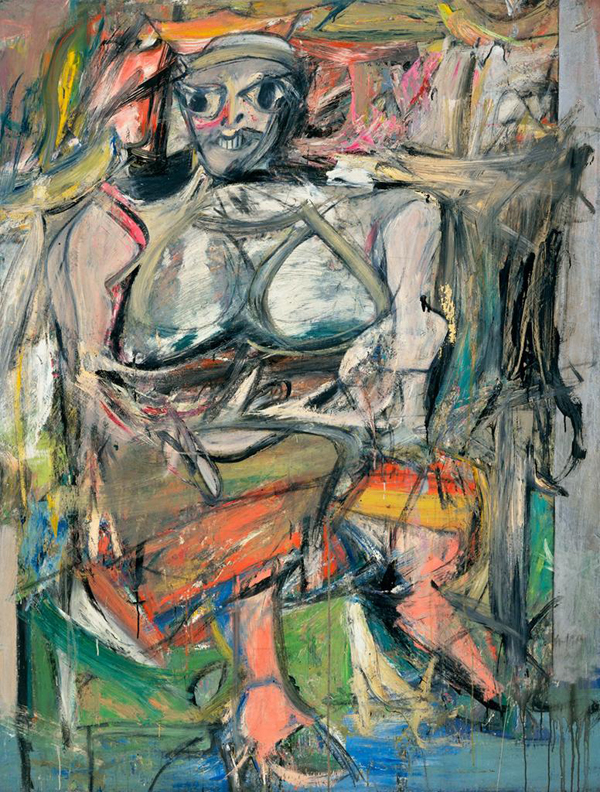

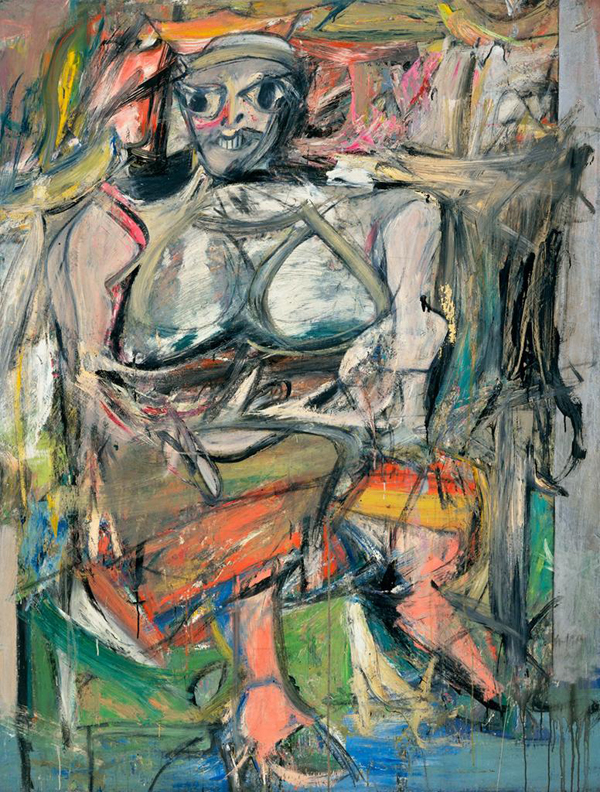

デ・クーニングもこの29年後にはこんな作品に変わっていきます。↓ デ・クーニング作「Woman1」(1950年)

デ・クーニング作「Woman1」(1950年)

モンドリアンにしても、デ・クーニングにしても凄い変わり様ですね。劇的とはまさにこういう事を言うのでしょう。時間というのは、人をこんなにも変えてしまうものなんですね・・・。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今年残念ながら落ちてしまった受験生も、これから絵を始めようとする人も一年間色んな事にチャレンジして、一日一日を積み重ねていけば、きっと変わる事ができる筈です。我々も日々努力を重ねて入試に挑みますので、一緒に頑張っていきましょう!

デ・クーニング作「Woman1」(1950年)

デ・クーニング作「Woman1」(1950年)