こんにちは。油絵科の関口です。

新年度が始まり、初めて会う人が多いこの季節。まずは自己紹介をしますよね? すぐには名前を覚えられなかったりするので、間違えられることもあると思いますが、自分の名前が読み間違えられて、気分の良い人は殆んどいないと思います。

美術作家の名前も国によって色んなものがあり、日本語ではどう発音していいのか分からない(それによって間違った発音をしている)のが多いのも事実です。

Alfons Maria Mucha 「黄道十二宮(ゾディアック) 」 1896年

Alfons Maria Mucha 「黄道十二宮(ゾディアック) 」 1896年

若い女性に大人気のこの作家、日本ではミュシャで通っていますが、彼の生まれたチェコではムハ、又はムッハが近いようです。ミュシャというのは、彼が活躍していたフランスでの呼ばれ方に近いみたいです。

反対に、我々日本人には普通でも、海外ではあり得ない名前だったり、うまく読んでもらえない事もあるようです。

例えば、僕の知っている作家さんで、下の名前が「正明(まさあき)」さんという方がいらっしゃいます。日本では普通の名前ですが、アルファベット表記だとMasaakiとなります。海外では母音が二つ続く事はないそうで、Masakiとaを一つ抜かして「まさき」さんにされてしまう事が多いそうです。日本では「まさき」さんという方も多くいらっしゃるので、本人的にはMasa-akiと表記して欲しいと、よくクレームを入れるのだとか。それはそうですよね。(ハイフンを入れないと、向こうの人には発音に困るのだとか。それでも大抵はマサーキと呼ばれるそうです)

そう言えば、昔こんな事もありました。僕が大学生の頃、同級生の富田君と一緒にイタリアに旅行に行った時の事。あるトラットーリア(レストランより庶民的な、日本で言うと定食屋みたいな存在)で、そこでは東洋人は珍しかったらしく、その店長のおじさんから名前を聞かれました。

富田君は自分の名前を伝えると、おじさんは笑いながら、いきなり「お前の名前はイタリアではDomenico(ドメニコ)と言う」と言い切りました(笑)。通常イタリアではaで終わるのは女性だけなんだそうで、男性はoやiで終わるのが普通なんだとか。例えばMaria(マリア)なら女性、Mario(マリオ)なら男性といった具合です。

僕の名前もSで始まるイタリアの名前に直されましたが、残念ながら…あまりに聞き慣れない名前だったので覚えられませんでした。

さて、そのおじさんはGiovanni(ジョバンニ)さんと言うのですが「俺の名前は日本では何と言うんだ?」と質問してきました。我々は「ジョバンニはジョバンニだ」と言いましたが、聞き入れてもらえず、仕方がなく「次郎(ジロー)」という純日本人的な名前を与えました(笑)。その後、家族全員の名前を強引に日本の名前に置き換えさせられ、楽しいひと時を過ごしました。最後にはお店の裏で肩を組んで一緒に写真を撮らせてもらいました。

?

左から真理(マリ、本名はMaria)さん、ドメニコ君、次郎(ジロー)さん。

何故こんな風になるのかと言うと、ヨーロッパでは同じ綴りでも言語によって発音が異なる事が多いのです。例えばMichelは英語ではマイケルですが、イタリア語ではミケーレ、フランス語ならミッシェル、ドイツ語ならミハエル・ミヒャエルになります。Georgeなら英語ではジョージ、イタリア語だとジョルジョ、スペイン語だとホルヘ、ドイツ語ならゲオルグ。Johnは英語ではジョン、フランス語ではジャン、イタリア語ではジョバンニ、ドイツ語ではヨハン、と言った具合です。(実際は綴りも国によって若干変化するようです)

Vincent van Gogh 「アルルの跳ね橋」1888年

Vincent van Gogh 「アルルの跳ね橋」1888年

この作品の作者、日本ではゴッホの名前で通っていますが、彼の生まれたオランダではゴッホと言っても通じません。日本語では発音する事が難しいですが、あえてカタカナ表記するならフィンセント・ファン・ホッホが近いようです。でも日本でホッホと言っても誰も分からないでしょうね?

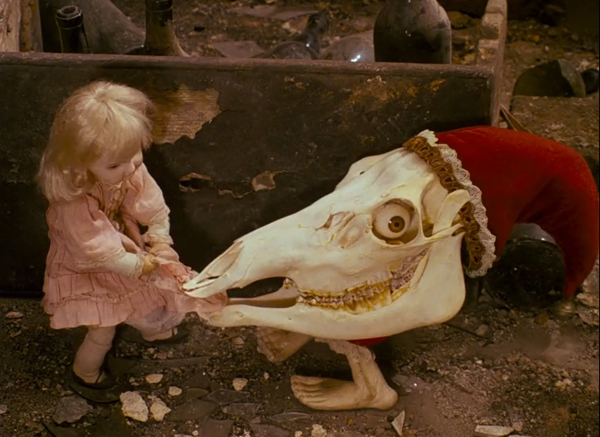

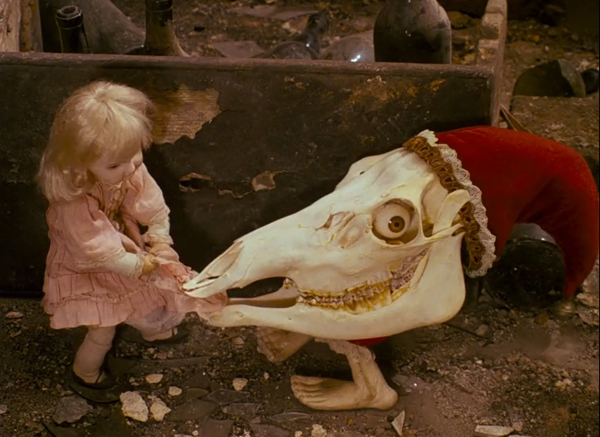

Jan Švankmajer 「アリス」1988年

日本ではヤン・シュバンクマイエルと呼んでいます。(チェコ語でどれ位近い発音なのかは分かりません)これは絵画作品ではなく、映像、アニメーション作品(実写とコマ撮りアニメのミックス)です。ちょっと気持ち悪いというか、ゾッとする様な世界観を持っています。自分はグロいものは全然平気、むしろ大好き?? という人は一度検索してみて下さい。日本でDVDも手に入ります。ハマる人はハマると思います。

山口長男 「宙」1965年

?この作家は、画商さんやプロの絵描きさん達まで「やまぐちちょうなん」と呼んでいる事が多いのですが、実際は長男と書いて「たけお」と読みます。この方は実際に山口家の長男として生まれたようです。

ちなみに6月29日まで、千葉県の佐倉にあるDIC川村記念美術館で「コレクション???リコレクション?VOL.?3??山口長男 コレクションは語る」と題した展覧会が行われています。完全抽象なので、一般人や絵を始めたばかりの人には分かりにくく、興味を持つ人は少ないかもしれませんが、僕は面白い作家だと思います。欧米で生まれた抽象絵画とは一線を画する世界観を確立していますし、暖かい色合いやその単純さは、極めて東洋的で「和の心」を感じます。

都心からは少し離れていますが、ゴールデンウィークを利用して訪れてみては如何でしょうか?

←春の合格者作品展

←春の合格者作品展 ←春の合格者作品展

←春の合格者作品展

Alfons Maria Mucha 「黄道十二宮(ゾディアック) 」 1896年

Alfons Maria Mucha 「黄道十二宮(ゾディアック) 」 1896年

Vincent van Gogh 「アルルの跳ね橋」1888年

Vincent van Gogh 「アルルの跳ね橋」1888年