基礎科、彫刻担当の加藤です。こんにちわ。

先週・今週と専門課題では彫刻と油画が始まりました!!彫刻は、なんと今回は全曜日合わせて19人!!土曜コースで11人も塑造を行いました。これは近年稀に見る彫刻の人数、彫刻ブームがきましたね。(この中から何人が彫刻専攻になるかは今は考えないことにします)

この人数を一斉に指導するのは大変でした…。特に心棒と荒付けは。てんてこ舞いでしたが、人数が多いことに喜びを隠せません。

作り途中の自刻像。体験の生徒は自刻像を制作です。

作り途中の私の自刻像を使い、頭部の構造について講義中。骨格のことや、細部のベースなどを細かく講義!!みんな初めてなので、まじめに聞いています。

出来上がった作品の一部を紹介します。

2人共、初めてなのによく出来ています!!実際に似ているとこがまたいい!!

すでに彫刻専攻の生徒は、ピーマン・フェイスタオル・幾何形体の構成です。また新美基礎科・彫刻クラスでは、工芸専攻の生徒用に心棒を使わない台座を含めた塑造も行っています。今回はその1部を!!

彫刻専攻の生徒の構成作品。時間が短かったため作り込みは足りないですが、構成としてはとてもよく考えられていて、とてもいい構成です!!

工芸専攻の生徒の作品。台座もしっかり出来ていて、フェイスタオルの扱い方も上手です!!作り込みも素晴らしいです!!

このように、基礎科・彫刻クラス元気に頑張っています!!夏ももうすぐそこ、さらに盛り上げていきます!!

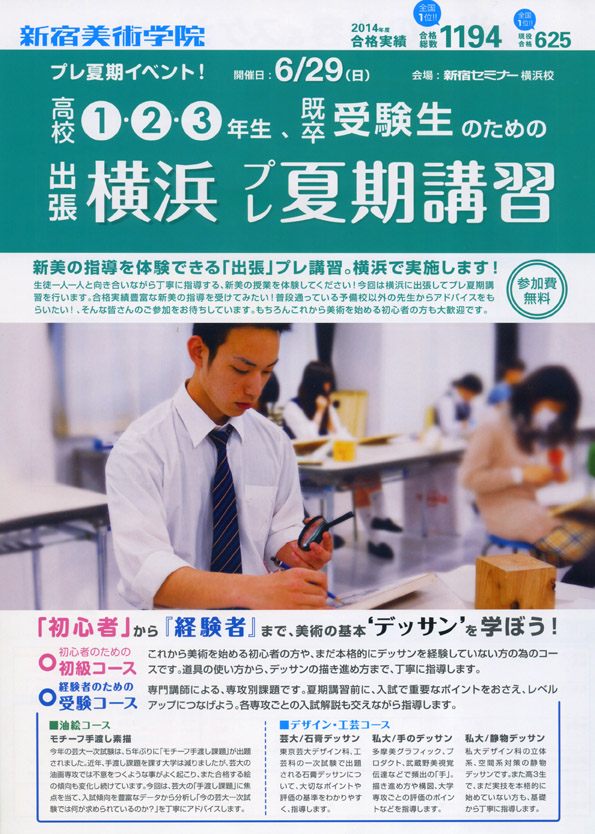

←当日は「水張りレクチャー」から開始!日本画科はこの水張りはとても大切なんです。初心者はもちろんのこと、どんなに上手になっても今一度きっちり出来るか学ぶことが出来ます。

←当日は「水張りレクチャー」から開始!日本画科はこの水張りはとても大切なんです。初心者はもちろんのこと、どんなに上手になっても今一度きっちり出来るか学ぶことが出来ます。 ?←水張りの次は「鉛筆の削り方レクチャー」。道具をしっかり扱えるようになること。このフォームをしっかりと身に付けることから全てが始まっていくのです。

?←水張りの次は「鉛筆の削り方レクチャー」。道具をしっかり扱えるようになること。このフォームをしっかりと身に付けることから全てが始まっていくのです。 ←「水切りレクチャー」後の花。正しい「水切り」と「葉の間引き方」について。

←「水切りレクチャー」後の花。正しい「水切り」と「葉の間引き方」について。 ←「水切りレクチャー」が終わり、「花の仕組みを知る―解体」。この時、さらに踏み込んだワンポイントアドバイスがあり、、、。

←「水切りレクチャー」が終わり、「花の仕組みを知る―解体」。この時、さらに踏み込んだワンポイントアドバイスがあり、、、。 ←前回の行正講師に続き、今回は角田講師が一緒にデモンストレーションを行いました!!

←前回の行正講師に続き、今回は角田講師が一緒にデモンストレーションを行いました!! ←漆原講師の解説!!!!!!!!!!

←漆原講師の解説!!!!!!!!!! ←アトリエはこんな様子。私たち講師は誰一人見逃さず、ひとりひとり丁寧に回っていきます。

←アトリエはこんな様子。私たち講師は誰一人見逃さず、ひとりひとり丁寧に回っていきます。 ←さあ、描き始めです!

←さあ、描き始めです! ←講評風景です!20名を1時間ほど。この後も質問コーナーを設けてさらに個人指導1時間ほど。

←講評風景です!20名を1時間ほど。この後も質問コーナーを設けてさらに個人指導1時間ほど。