ただいま7月ターム課題を発送しました。

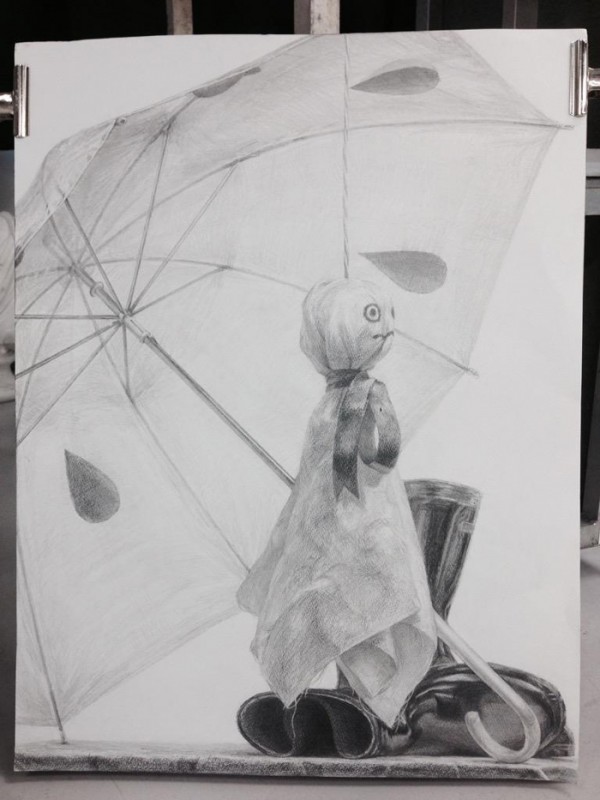

梅雨の湿度の高い天気が続いていますね。

雨が多いと気も参ってきてしまいそうですが、たまの晴れ間でだんだんと夏が近づいてきているのを感じます。

6月も中旬で、4月から新学期がはじまり気合いを入れてスタートし、初めてのひとも再チャレンジのひとも少し落ち着いてきたころかと思います。

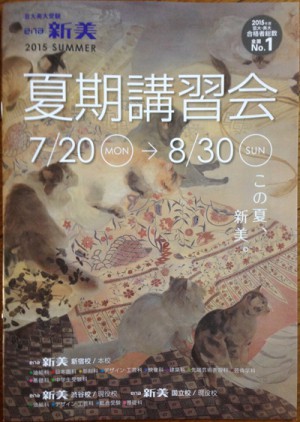

夏には夏期講習があったりでまたたくさんのライバルの作品を見たり、連日制作したりと刺激の多い日々になります。

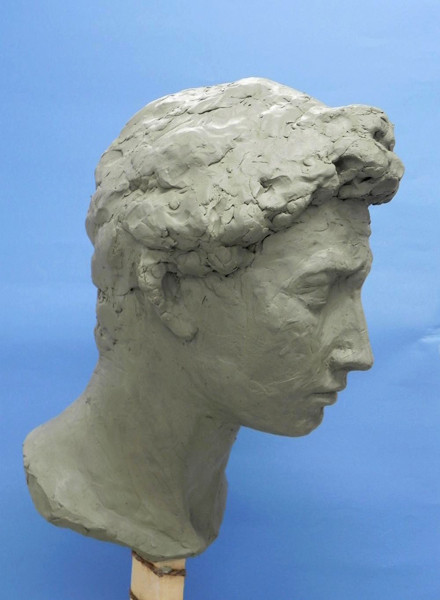

通信生も普段の制作とは異なり、自分と同じ環境で同じ課題を制作しているひとと机を並べて制作することができます。

こういうレベルの作品を作っていくのだ!という指標を持つことができたり、表現したかったけど諦めたことを上手く表現している作品を目にすることができたり、講師に文字だとニュアンスが伝えにくかった質問や疑問をぶつけることができたり、と講習後にまたひとりに戻って制作するときの大切なストックになってきます。

また新宿に通うことで、そこから都内のいろいろなギャラリーなどの展示に足を伸ばしてみることができるので、いろいろなものを観に行ってみるのも オススメです。

夏期講習という機会を利用してこれからの成長にぐんぐん繋げられるものをぜひ見つけてくださいね!

新宿美術学院のなかでも展示などのDMをたくさん掲示、配付していますのでそちらのほうもぜひ参考にしてみてください。

?

?