ご無沙汰してしまいました。渋谷校、箱岩です。

夏期講習会もあとわずかですが、成果のほどはいかがでしょうか?

お盆も過ぎると一気に秋めいてくるはずです。

暑いの苦手なあなた、あと僅かの我慢です。

さて、タイトルの件ですが、お若い受験生の皆さんには馴染みないとは思いますが、7月末から、自分の体調の悪さが原因で、生徒の皆さんにも大変ご心配かけてしまい申し訳なくおもっています。

ご心配いただいた皆様にはこの場を借りまして御礼申し上げます。

おかげさまで、腎臓結石のほうは峠を越したようで、結石が排出されるのを待つばかりです。

最初の発作は、強烈過ぎで過呼吸で手足が麻痺し、何度も失神するほどでした。

苦しんでる最中、陣痛並みの痛みらしいと看護師さんから教えられました。

正直、子供を何人も生むお母さん達の感覚が信じられませんでした。あの痛みは無理です。

今は定期的な激痛も投薬で止まるので、何も無ければ通常通り、元気そのものです。

いい加減若くないのだし、気をつけなければいけませんね。

渋谷校の油絵科は、一学期にあまり枚数を書けなかった油絵を皆ひたすらに描いています。

一人一人、自分の求める方向性を探していますが、情報不足なのか、なかなか見えて来ないものです。

けれど、自分の着眼点や視点を持つことは、とても大切なことですので、焦らずにじっくり探していきたいところです。

さてこの夏は、忙しくてなかなか元生徒の展示に足を運べず、いい刺激を受けるチャンスが少なかったのですが、気がつけば美術館の展示についても見たいものをのがしてしまって、子供から美術の宿題のために美術館行きたいなんて言われても、どこ行ったらいいのやら・・・と迷いまして、無難に?定番の西洋美術館に行ってまいりました。

企画はあまりインパクトがなくて記憶喪失しましたが、久しぶりに見る常設展示はそれなりに思うところがありました。

今回自分の興味が一番強かったのは、シャイム・スーチン

(1894年-1943年)「心を病む女」

大きくギョロギョロとした目、振り乱した髪、あからさまに異常なその出で立ちと緊迫感が画面を覆い尽くし、強烈な印象を与える赤い服と荒々しい筆致によって、非常に鮮烈な作品。

過去にも見たことはありましたが、今回は「恐ろしいほど潤いのある赤」という印象でした。

子供には怖いと不評でたが、私的にはこの絵の前では、ホームグランドに戻るような、少しまともな呼吸ができた気がしました。とても現代的な魅力を感じました。

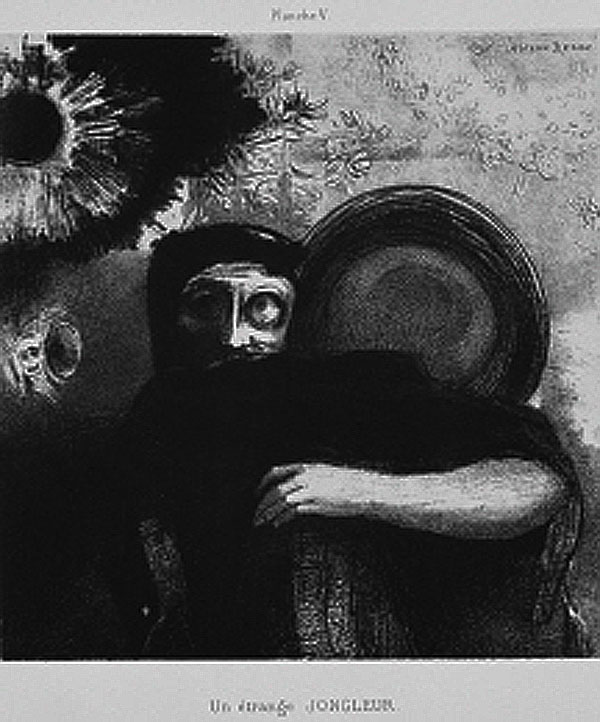

2点目は、版画ですがオディロン・ルドン

『ゴヤ讃』:(5)奇妙な軽業師

素晴らしい空間性と質感。版表現でこれほど空間が表せますかと驚きました。(この画像では不鮮明すぎますが。)

ルドンの版画は、学生時代から好きでしたが、実物に刻まれた版の生々しい痕は物質的な迫力が違いますね。プリントだとなめていると痛い目にあいますよ。

3点目は、ヨハネス・フェルメールに帰属「聖プラクセディス」個人蔵、国立西洋美術館に寄託とキャプションのついた作品です。

帰属?面白い表記だと思いました。「真珠の耳飾りの少女」などで知られる17世紀オランダの画家、ヨハネス・フェルメール(1632~75年)の作品との説がある「聖プラクセディス」(1655年)。世界に三十数点しか作品がないとされるフェルメール。本物、真筆となれば、とっても貴重な作品となります。本物か否かの議論にも注目が集まる作品のようです。

産経ニュースによると、昨年7月にロンドンでフェルメール作として競売にかけられ、手数料込みで約624万ポンド(当時のレートで約10億8600万円)で落札された。同美術館によると落札したのは日本人で、同年秋に寄託の申し出があったという。

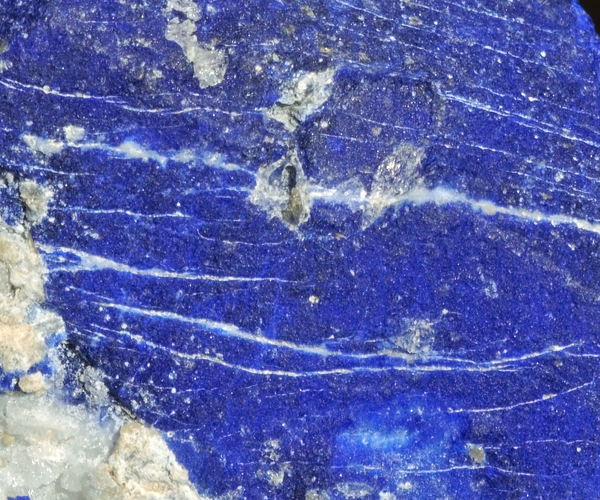

競売に際し行われた科学調査では、鉛白(白色の顔料)の成分が、フェルメールの別の初期作品で用いられた鉛白の成分と極めて類似していると結論づけられたという。しかし、フェルメールの真筆と立証するには不十分とされる。

同美術館は「作者がフェルメールであるかどうかについては研究者の意見の一致をみていない」ことから、展示にあたっては「フェルメール作」ではなく「フェルメールに帰属」と表記。「美術ファンや専門家に実見・検証の機会を提供することで、今後議論が深まれば」としている。

さて、私のこれまでに見聞きした知識をフル動員で、子供に解説しながら見て回っていたのですが、ほとんどの作品で何かしらの話ができることを、子供には「ものしりすぎて気持ち悪いし,話が長ぇ~笑」と茶化されていました。

「俺は好きなものしか興味ない」なんて言っていた受験時代がなつかしいほど、気がついたら好きな作品も、あまり得意でない作品も、それなりに見てきたのだなと思いました。

新美で講師をしていなければ到底見ることも興味を示すことも無かった作家・作品も大量に見てきました。

影響されるのが嫌だという人がいますが、それは見ている量が少な過ぎると起こる感覚です。わたしは、たくさん見ることで絵画読解の眼が養われると思います。

皆さんも、好きな作品ばかりではなく、なるべく多くの作品を見るようにしてみてください。

一点一点の善し悪し、作品に作者が込めたメッセージを読み取る努力をすることが、とっても大事。そして、それは講評で他の受験生の絵を見ることも同じ。

また、本物を見てみないと気がつけない絵画空間という問題があります。

絵画空間は、絵画独自の空間性です。

これが、解らなければ作家にも美術愛好家にもなれない致命傷になりかねませんので、是非フットワーク良く本物を見て、体感的な理解をしてみましょう!

では、残りの講習も体調に気をつけ、精一杯愉しみましょう!

最後に、渋谷校の2学期入学生を募集しています。しかし、冬期講習や、直前講習で在籍学生が全員参加するようになることを考えると人数の限界が出てくる可能性が有ります。検討中のかたは、お早目のお問い合わせをお願いいたします。