こんにちは。油絵科の関口です。

さて、皆さんはバルールという言葉の意味を理解しているでしょうか?

え?バルールなんて聞いた事もない?油絵科では既に死語になりつつある言葉なんでしょうかね…。僕も年に1?2回言う程度ですからね。でも絵を描く上でとても大切な概念なんですよ。

バルールという言葉を調べると、必ず「色価(しきか)」という言葉が書かれていますが、日本語に訳されたこの言葉を見て「なるほど、意味が分かった!」という人は殆どいないのでは無いでしょうか?この文字を初めて見た人の多くは「色価?何それ?」となる事は間違いありません。誰が最初に訳したのか分かりませんが、もう少し分かりやすい(伝わりやすい)言葉は無かったのでしょうか?と考えてしまいます。

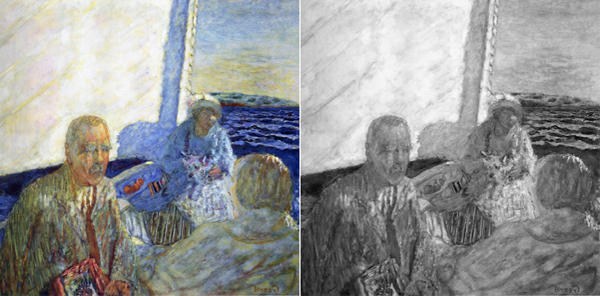

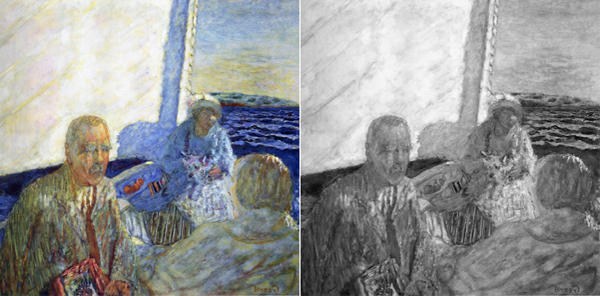

この言葉を理解する上で、よく例に出されるのは、ボナールの作品です。ボナールの絵を白黒画像に変換すると、まるでデッサンのようにちゃんと明度が合っていて、空間的にも全く違和感を感じません。

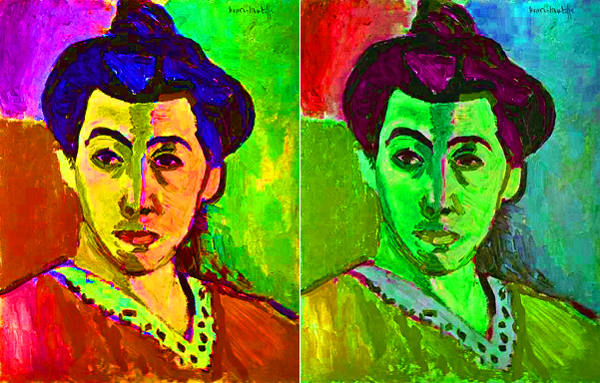

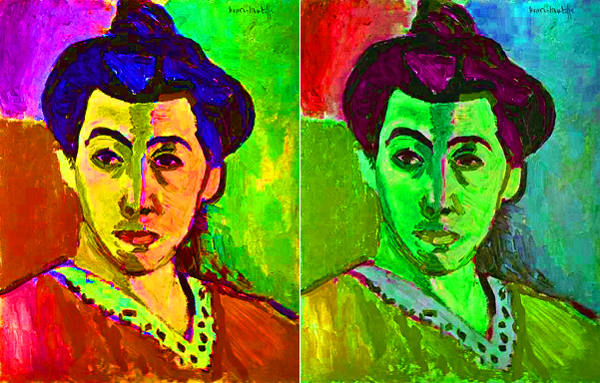

あと、マティスの「緑の筋のある婦人」もバルールの話になるとよく出てきますね。自分にとっては、もう見慣れてしまってよく分からなくなってしまいましたが、初めて見た人は顔の真ん中にある緑色の筋が気になるようです。

要するに、バルールとは、色彩(有彩色)を明度で置き換えた価(=値・あたい)が、画面上で相対的に正しく表現されており、それが画面の空間に正しく収まっているのか?を問う言葉として、一般的に使われているようです。

ちなみに英語で明度の事をvalueという事があります。

実際にアクリル絵の具・リキテックスのラベルには、その色のVALUEの数字が割り振られています。例えばチタニウムホワイト(一番明るい色)にはVALUE:9.6という数字が、マースブラック(一番暗い色)にはVALUE:1.5という数字が書き込まれています。

全ての色に数字が割り振られているので、色を選ぶ時にどちらが明るくて、どちらが暗いかを数字で判断できます。(リキテックスでは数字が大きい程明るい)

上の絵具をパレット上に出したもの。左側が明るいのが分かりますね。

なので、リキテックスに関してはこの数値を気にして色を混ぜていけば、理論上正確な明度で絵が描ける事になりますね。例えば、同じ数字同士の色を混ぜれば、同明度で色相を変えたり、彩度を落とす事が可能です。リキテックスを使っている人は試してみてはいかがでしょうか。

リキテックスのVALUEは数値化されているので、音楽でいう絶対音感みたいな感覚なのかもしれませんね。

さて、もう一度バルールの話に戻します。

何故日本ではバルールという言葉を「明度」と訳さなかったのでしょう?

確かにバルールは狭義では、明度と空間的な位置関係の事を指します。では明度が合っていて、彩度や色相が合っていない場合はどうでしょう?

パソコン上で彩度や色相を変えてみると、分かりやすいですね。明らかに色が飛んでいたり、鑑賞者に変な印象や違和感を与えてしまいます。これではバルールが合っているとは言えません。

つまり、バルールとは色の三要素である「明度、彩度、色相」と絵画上の空間の関係が正しく表されているか?を指す用語なのです。 え?やっぱり分かりにくい?・・・これ以上簡単に説明できなくて、申し訳ありません。

では、仮に画面上で色が飛んでいたとしても、他の方法でその色を空間的に収める事が出来たとしたら、バルールは合っている、という事にならないでしょうか?

・・・こんな事を考えていくと、まだまだバルールという言葉を死語にしてしまう訳にはいかないですね。

最後に宣伝です。10月19日(月)?29日(木)に銀座のギャラリー和田で、個展を開催致します。

お時間のある方は是非見に来て下さい。