こんにちは。油絵科の関口です。

先日、横浜そごう美術館で「エッシャー展 ?視覚の魔術師?」を見てきました。なかなか良い展覧会でしたので、皆さんに紹介したいと思います。

今回は作品の前に「これ以上前に来ないで下さい」というテープや柵が無かったので、かなり間近で作品を見ることが可能です。小さい作品が多いですし、エッシャーの世界を存分に味わうなら、このスタイルは大正解だと思います。

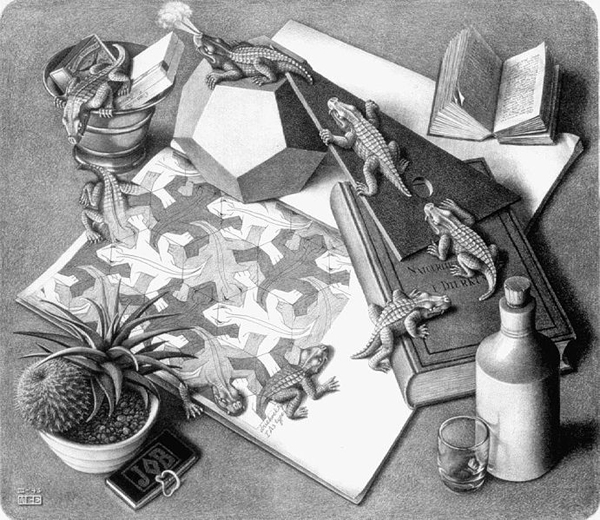

ちなみにエッシャーの作品は、大半が版画で木版画とリトグラフが殆どです。キャプションにはタイトルの他に版種や描画材なども書かれていますので、そちらにも注目してみて下さい。

今回はエッシャーが実際に刷った版木も何点か展示してあります。刷り上がった版画を見る機会はあると思いますが、版木までは中々見る事は無いと思います。版画は間接技法なので、直接エッシャーが手掛けた版木を見ると、息使いまで聞こえてくる様な感覚に陥りました。

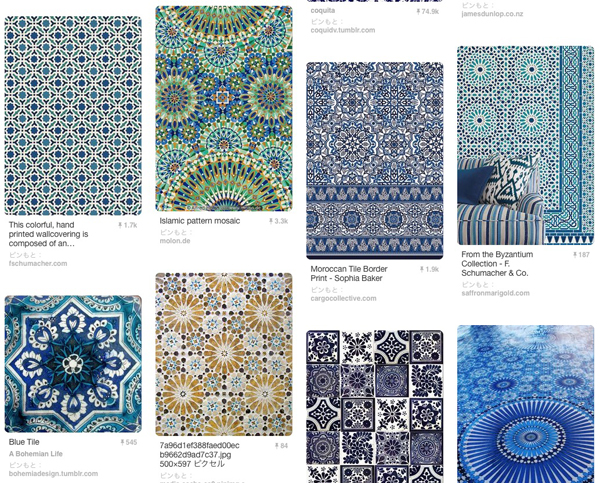

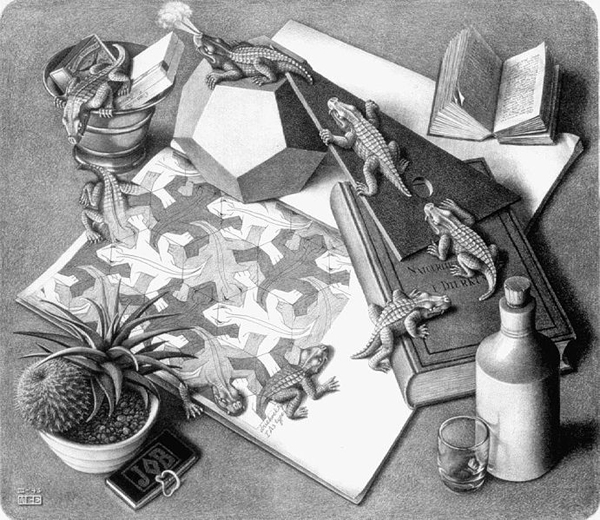

あとエッシャーと言えば、反復する形を利用し、それらが少しずつ変容し、別のものに変わっていく有様を描いた作品が有名ですね。この着想の源流にあるのは、実はイスラム美術です。しかしエッシャーが実際に訪れたのは中東ではなく、スペインでした。スペイン内戦を避けるようにアルハンブラ宮殿を訪れた彼は、そこでタイルや装飾の幾何学的な美しさに魅せられたようです。

余談ですが、このイスラム圏の幾何学模様は、確かに綺麗で面白いんですよね?。見ていて飽きないので、僕も最近はPinterestというアプリでジャンジャン集めています。

エッシャーはアルハンブラ宮殿にある幾何学模様をたくさん模写して、独学でこのパターンを研究していきました。そこに独自の解釈を加え、具象生のあるパターンを次々と作り出したのです。

ただ残念な事に、個展で最初にこれらを発表した時には、人々に受け入れられた訳ではなかった様です。自信作だっただけに相当凹んだと伝えられています。

そんなエッシャーが注目され始めたのは、平面の繰り返されるパターンから、三次元の世界に像が浮かび上がる様な作品を作るようになってからでした。

視覚的なイリュージョンを巧みに扱う様になったエッシャーは、その後も様々な作品を作り出し、世界的に有名になっていきました。

いつの時代でも、作品に命を吹き込むのは作者の情熱です。そして、その熱を作り出す最初の一歩は「好奇心」なのです。例え美術に関係無かったとしても、興味を持ったジャンルがあるなら、将来かけがえのない財産になっているかもしれません。

エッシャー展 ?視覚の魔術師?

https://www.sogo-seibu.jp/yokohama/kakutensublist/?article_seq=198574