彫刻科昼間部講師の氷室です。

寒くなってきましたね。いよいよ受験シーズンの到来だな!と言う感じがしてきました。

そんな中、まだまだ皆さんの実技が、グングン伸びてきています。

足下が揺らぐ時こそ、その足下をしっかり見つめて、最後まで自分を信じていきたいですね!

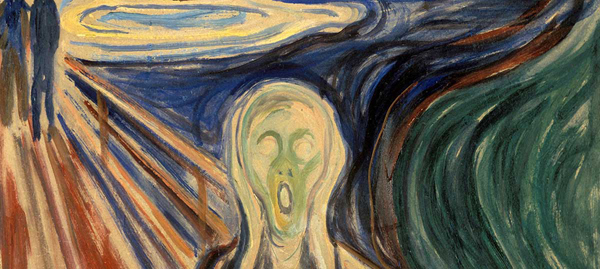

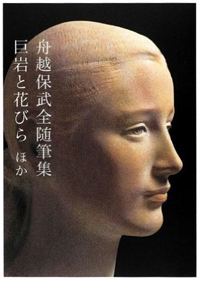

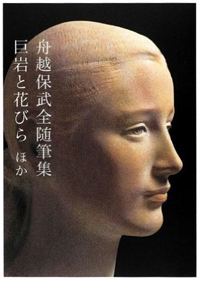

たまに気分転換が必要な時に、お勧めな本があります。

もう既に読んでいる人もいると思いますが、まず何から彫刻を知っていったら良いのだろうと思っている人にとって、なにかしらの発見があるかもしれません。

舟越保武さんの『巨岩と花びら』という画文集があります。

ぜひ、一度、読んでみてください。

さて、ここからは実技の近況です。

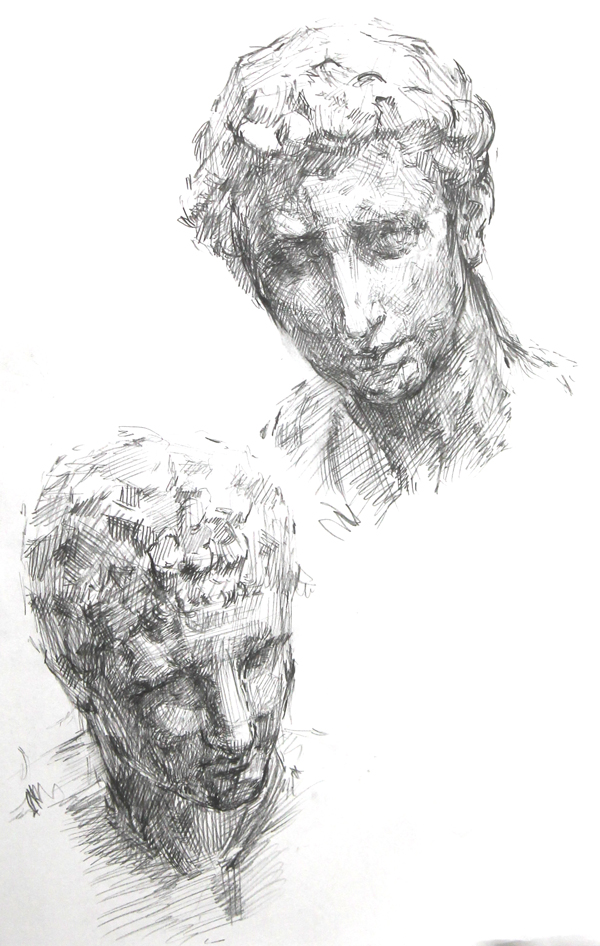

今回は、模刻を2つご紹介します。

ブルータスの模刻 顔を前に出し、左を向き、少し顎を引く。さらにまだ彫り途中の石の表情。この動きがもたらす首の形を表現することは難易度が高いですが、作者の気迫が感じられます。真摯に迫り、動き、量感、構造、印象、質感、全てに作者の意識が行き渡っています。

ヘルメスの模刻 下を向いている像なので写真ではやや分かり辛いですが、心棒を考えに考え、その後は比較的スムーズに組み立てながら粘土付けが進んでいった印象があります。短時間ではありましたが、特徴的な頭部の形態を損なうことなく髪の毛の密度を上げられています。顔の印象も難しい部分ですが、冷静な観察が活きており、似ています。

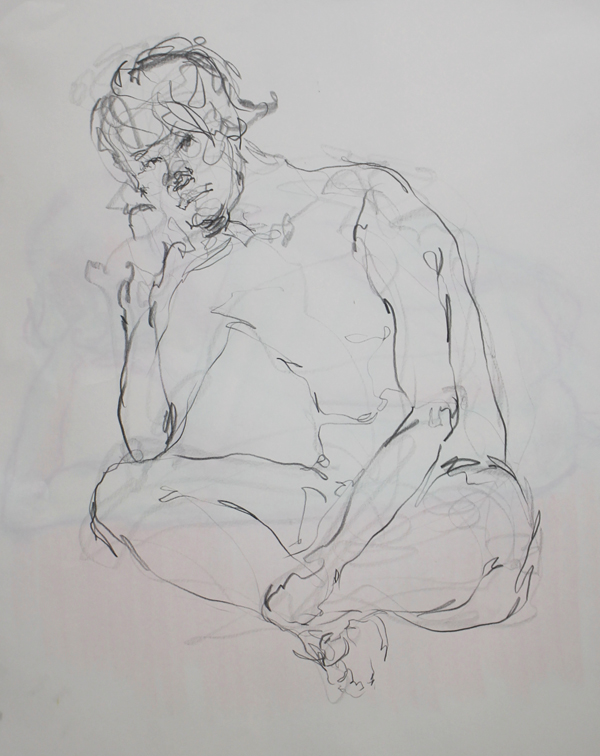

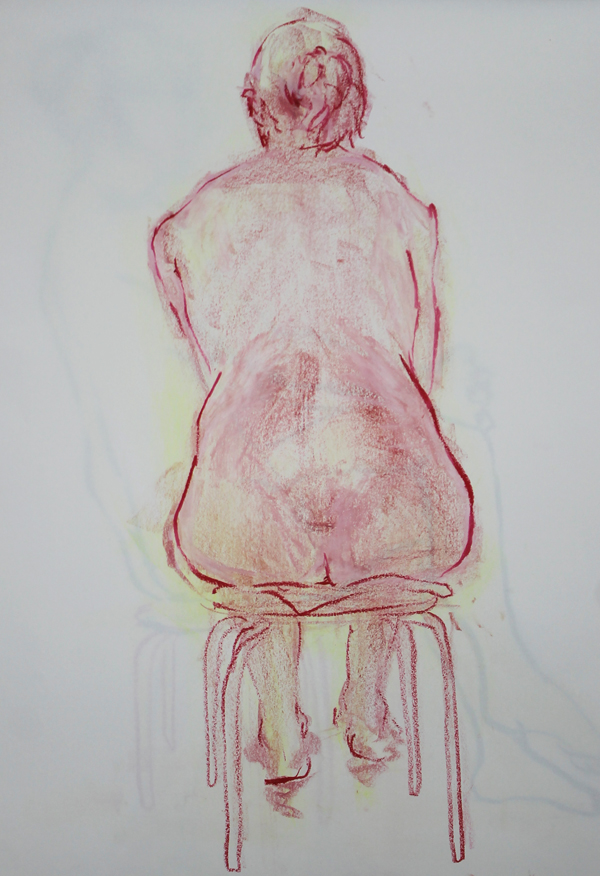

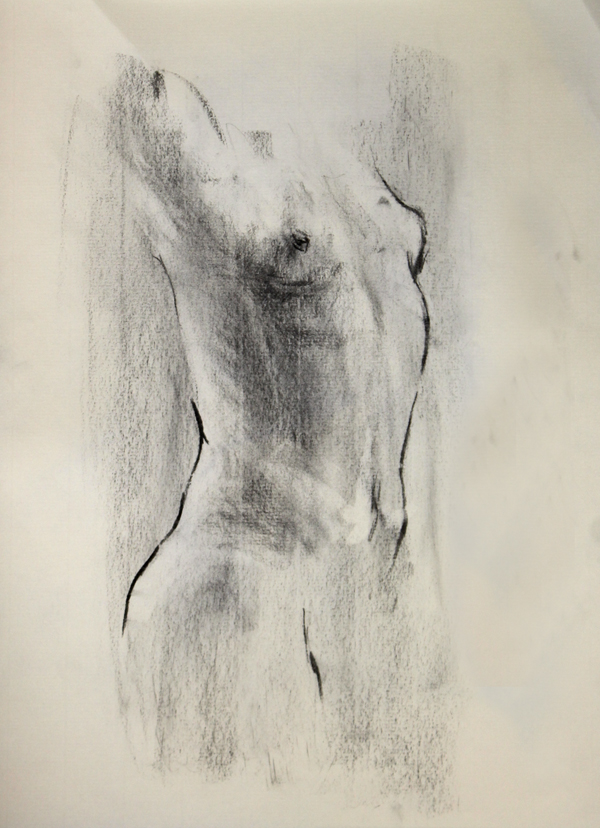

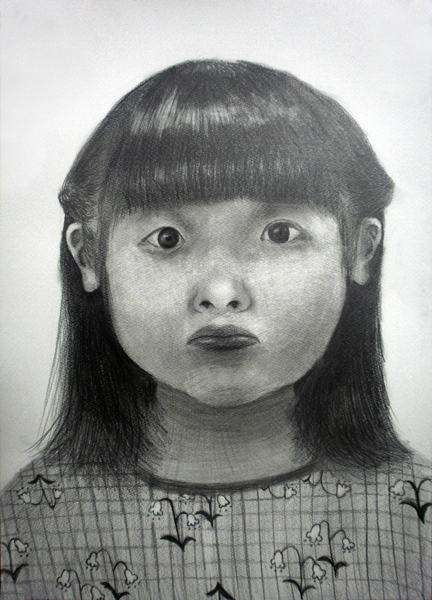

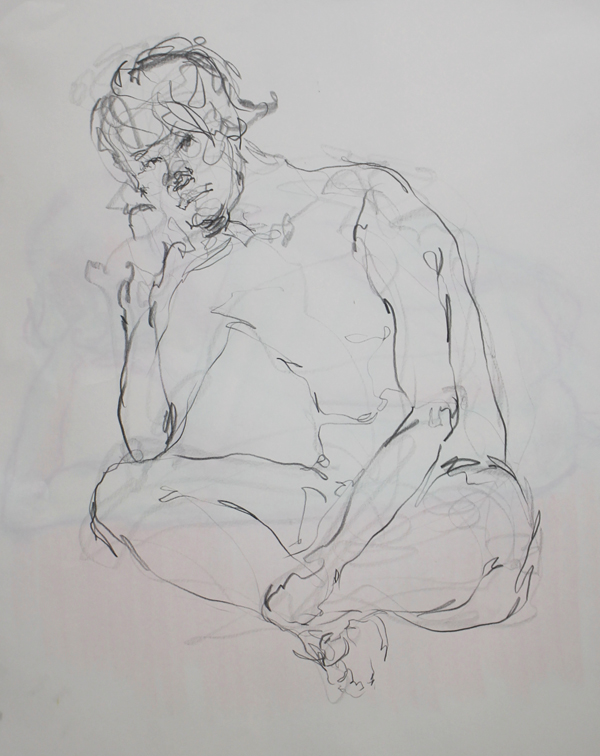

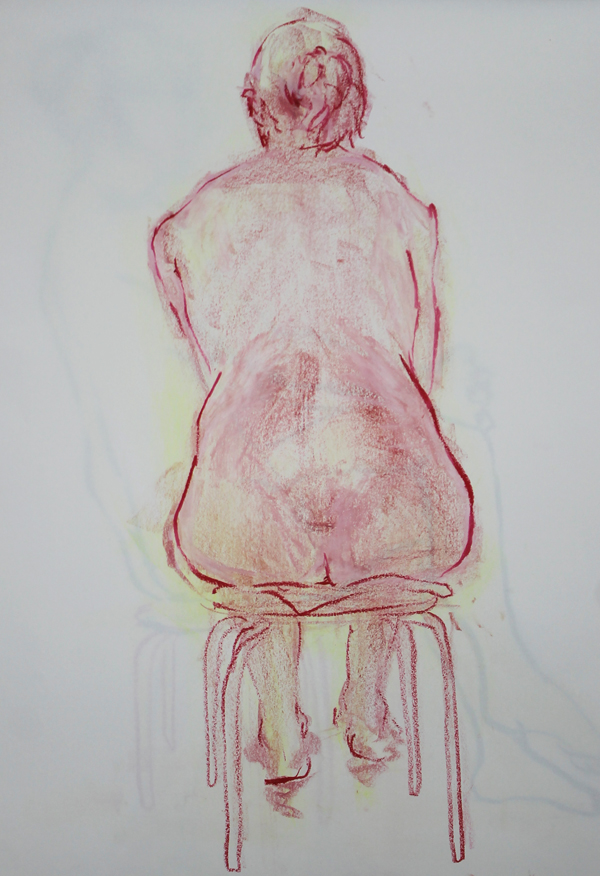

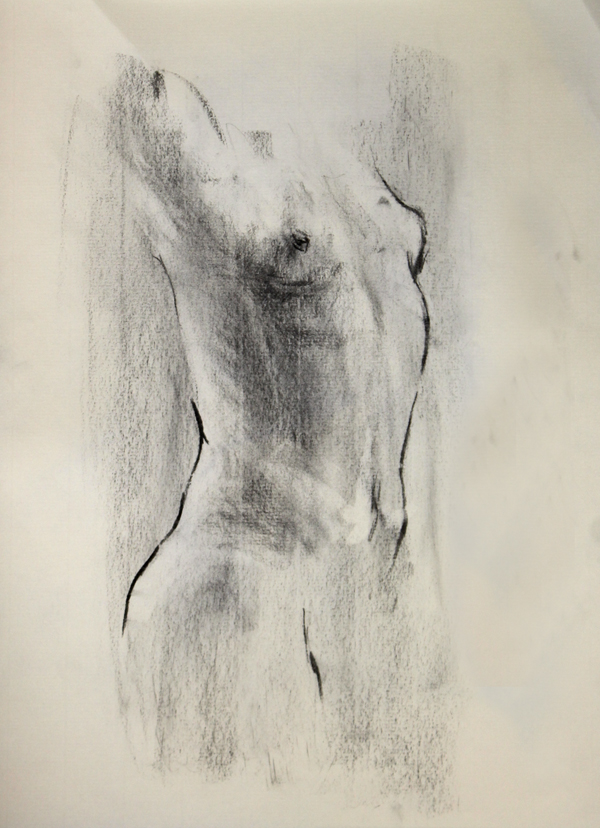

ここからは、クロッキーをご紹介します。

4枚とも同じ生徒が描いた作品です。

クロッキーをひと言で表すのは難しいですが、なにより作者自身が表現を楽しんで、挑戦の場としていることが、ここ予備校だけでなく、さらにその先の人生の確実な糧になっていることは、間違いありません!!

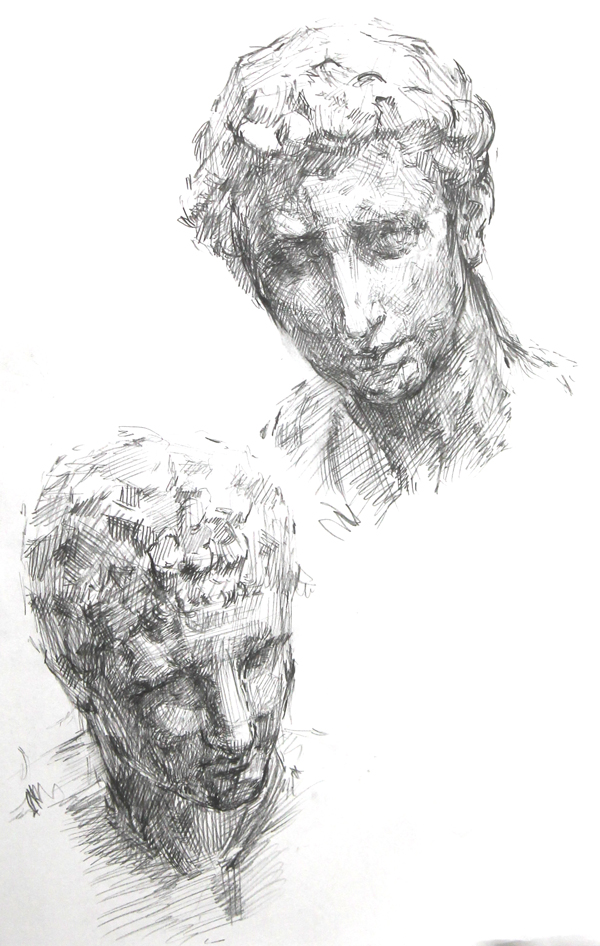

こちらは、また違う生徒のクロッキー帳の1ページです。

私には出来ません!思わず、おおっ となります。この様な表には出てこない努力も、実はひっそりと、たくさんあるのでしょうね。

最後にお知らせです。

11月27日(日)に彫刻科では、プレ冬期、無料体験講習を行います。

今回は極!自刻像!と言うタイトルが付いています。

この講習を通して、知ったつもりでいた部分を、改めて確信へ変えてマスターするために、ぜひ参加してみて下さい!

自刻像は、模刻より比較的みんなの得意な分野だと思います。そうなると、よりレベルの高い戦いになって来ます。

何が決め手となるのか!

この講習会では、「プロポーション、動き、量感」「筋骨を意識した起伏」「骨格に一致する表情」の3つのポイントに重点を置いて、デモンストレーションを通して分かりやすく解説していきながら制作していきます。

予備校などに関係なく、どなたでも参加出来ます。

9時から17時まで解説を入れながらの制作。18時まで講評となります。

今回は以上です。

次回は、小川原主任にバトンタッチです!お楽しみに!

追伸ーーー

無事に個展が終了致しました。

作品を見に、直接足を運んでくださった皆様、本当にありがとうございました。