こんにちは、今回は残念なお知らせです。

5日前にこちらのブログでご紹介しました、

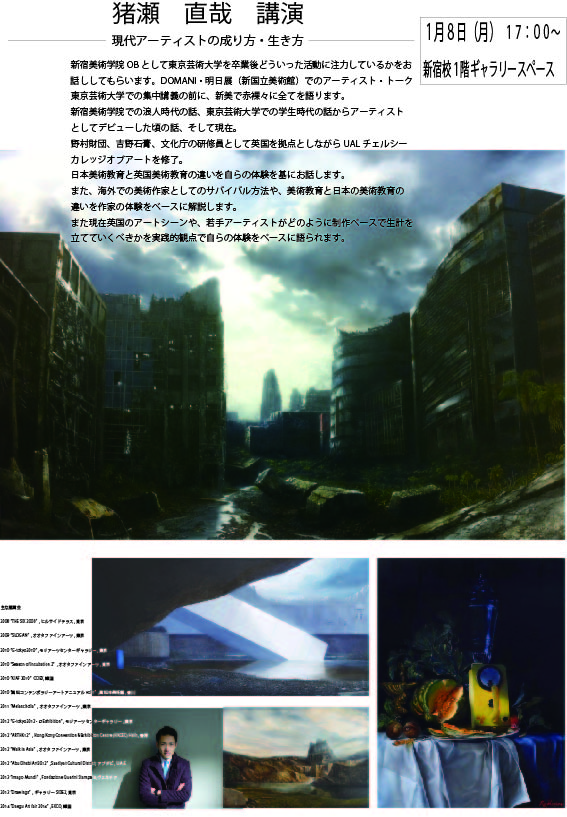

『猪瀬直哉講演ーーー現代アーティストの成り方・生き方ーーー』ですが、

急遽中止とさせていただきます。

講演される作家ご自身が、インフルエンザに罹ってしまいました。

直前の告知にかかわらず大変ご好評いただき、有難いことでしたが、

誠に申し訳ございません。ご了承のほど宜しくお願い致します。

阿部

こんにちは、今回は残念なお知らせです。

5日前にこちらのブログでご紹介しました、

『猪瀬直哉講演ーーー現代アーティストの成り方・生き方ーーー』ですが、

急遽中止とさせていただきます。

講演される作家ご自身が、インフルエンザに罹ってしまいました。

直前の告知にかかわらず大変ご好評いただき、有難いことでしたが、

誠に申し訳ございません。ご了承のほど宜しくお願い致します。

阿部

明けましておめでとうございます。彫刻科講師の稲田です。

昨年末から続く講習会も今日で一区切りですね。来週末にはセンター試験も控えていますが講習会の疲れや寒さからか体調を崩す生徒がちらほら見受けられます。基本ですが手洗い、うがいは効果があるので必ず家に帰った時には実践しましょう!余談ですが診察中お医者さんは30分おきに少量の水を飲むことで喉についたウイルスを流して風邪予防をしているそうです。なかなか制作中に頻繁に飲む訳にもいきませんがこまめに水分をとりましょう。

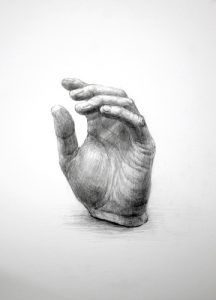

さて、講習会中で成果が上がってきた作品を数点紹介します。

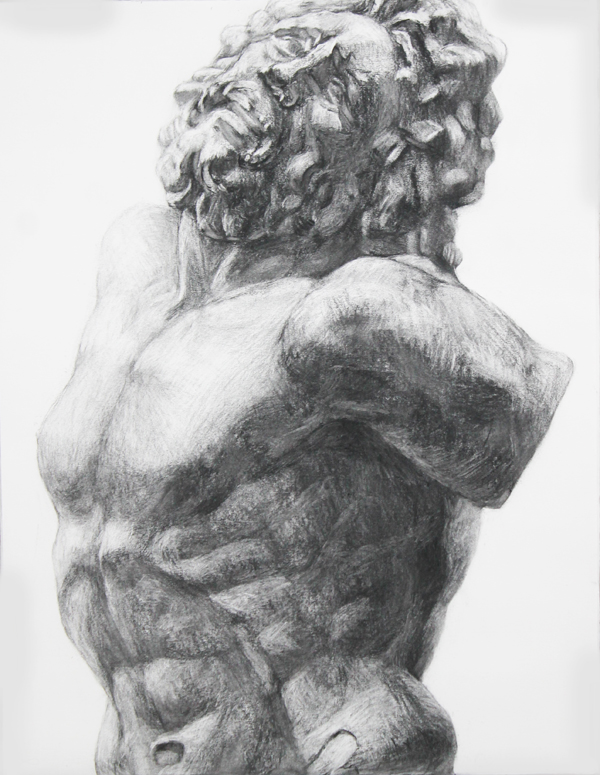

フォルムと量感がうまく組み合わさって奴隷らしさに迫れています。短い制作時間を感じさせない模刻のお手本のような観察眼がいいですね。

形態と表面の形のバランスに苦戦することが多かった作者ですがこの作品ではみごとに克服していますね。ラオコーンの良さを引き出せています。この意識を忘れてはいけません!

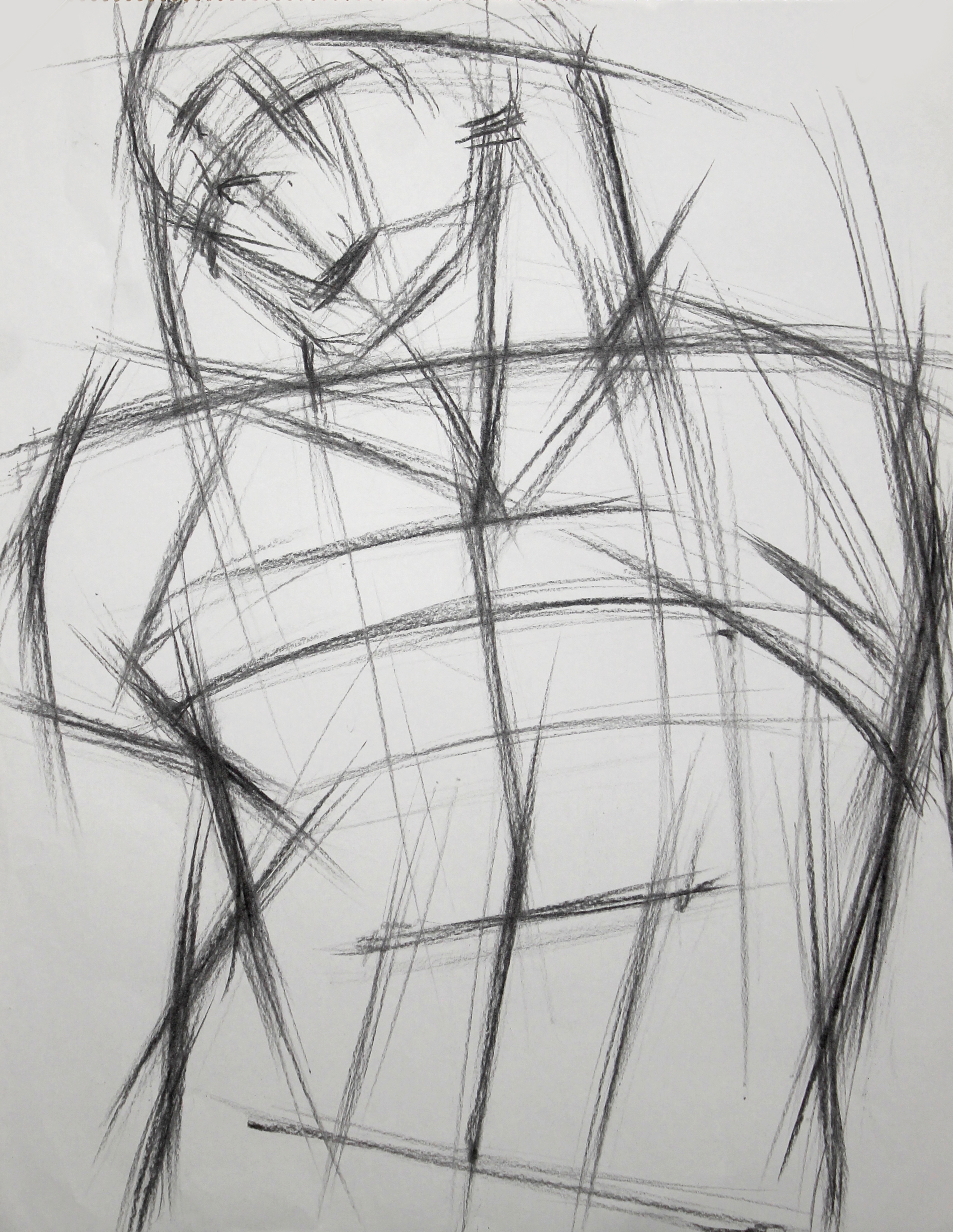

強引な画面作りが気になった作者ですが光の方向、色幅の展開にまで意識が広がってきました。バランスよくすべての事象を取り込めるセンスはさすがです。

最近めきめきレベルを上げてきました!細かいことは言いません。投げださなければどこまでも良く出来るということが実感出来ているのではないでしょうか。

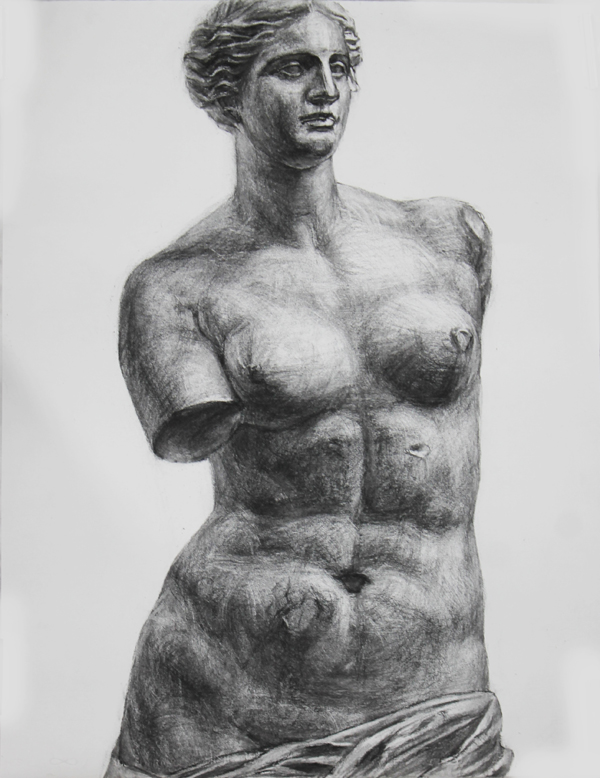

紹介したミロのビーナスのデッサン中に生徒から顔と体で作風が違い過ぎ!という意見が出ました。とても鋭い指摘です。大体の人はそういうものだと慣れてしまって余り気にしていませんがミロのビーナスは作風が混ざっています。

古代ギリシャの美術はアルカイック、クラシック、ヘレニズムの3期に様式が分類されます。ミロのビーナスはヘレニズム期に制作された像ですが、クラシック期風の頭部にヘレニズム期の表情豊かな体という若干違和感のある様式です。今風にいうと仏像風の頭部に写実的な体でしょうか,、、微妙ですね。懐古趣味と言ってしまえばそれまでですが、今も昔も流行や受けるスタイルというのがあったんだな?と思うと少し石膏像を身近に感じれるのではないでしょうか。

では今回はこのあたりで!ここから2ヶ月が勝負です、よく寝て、よく食べて最後まで突っ走りましょう!!

こんにちは、猪瀬直哉さんの講演たのしみですね。

新美では、その前にワークショップも行っていますので

そちらのご参加もお待ちしております。

1月7日(日)

?

? ?

? ?

? ?

? ?

?

1月8日(月/祝)

?

? ?

?

その他にも、「親子デッサン」「建築を学ぼう!」「3時間チャレンジ」など盛りだくさんです。

内部生、外部生問わず、美大受験する人もしない人も悩んでいる人も、まずはワークショップで

美術と触れ合いましょう!!

詳しくは、新美ホーム画面からアクセスしてみてください。

明けましておめでとうございます。

新年早々、シビアな表題で失礼しました。

実は、新美のOBで海外で活躍されている作家、”猪瀬直哉”さんが来日!

若き後輩の受験生たちに向けて、「是非メッセージを発信したい!」と

熱き思いを新美で語ってもらいます。

Bigになるために何が必要なのか?

マネーのことや、日本とは違う世界事情、美術市場、語学の必要性など

結構リアルタイムでわかるのではないかと思います。

1月8日(月/祝)17:00? 新宿校1階ギャラリースペースで行います。

是非、お誘い合わせの上ご参加ください!!

もちろん、無料です。

おそらく身近にお話しもできそうですよ!!

あけましておめでとうございます。映像科の森田です。

新しい年とともにいよいよ、受験シーズン到来ですね。

映像科は武蔵美の入試まで約一ヶ月。最後の課題制作期間になります。

3日からの冬期講習では、感覚テストの対策を行っています。

そして来週からは直前講習です。体調管理にも気をつけて、頑張りましょう!

+

1/7にはNewYearワークショップも開催されます。

映像に興味がある人におすすめしたいのは、「フィルムカメラで写真」!

詳細は以下から見てみてください。

http://www.art-shinbi.com/event/2018/workshop/