こんにちは。新美・国立校です。

いよいよ入試直前。現役校の国立校でも高3生はいよいよ緊張感がでてきました。

受付前では、授業後の生徒が『先生緊張しない方法ありますか?』とか『試験で描くのすごい楽しみ』と言っていたり、はじめての美大受験に向かう気持ちも生徒によって様々ですね。

授業後も武田校長先生が、生徒に個別にアドバイスをしています。

みんなの第一志望合格にむけて、頑張っていきます!

これからスタートする高1、2生も随時入学、相談、体験受付中です。

気軽にご来校ください。

こんにちは。新美・国立校です。

いよいよ入試直前。現役校の国立校でも高3生はいよいよ緊張感がでてきました。

受付前では、授業後の生徒が『先生緊張しない方法ありますか?』とか『試験で描くのすごい楽しみ』と言っていたり、はじめての美大受験に向かう気持ちも生徒によって様々ですね。

授業後も武田校長先生が、生徒に個別にアドバイスをしています。

みんなの第一志望合格にむけて、頑張っていきます!

これからスタートする高1、2生も随時入学、相談、体験受付中です。

気軽にご来校ください。

こんにちは教務課です。

最近毎日ほーんと寒くて困っちゃいますよね。テレビによるとどうやら50年に一度レベルの大寒波だそうで。

新美の外階段で移動するたびに震えています。笑

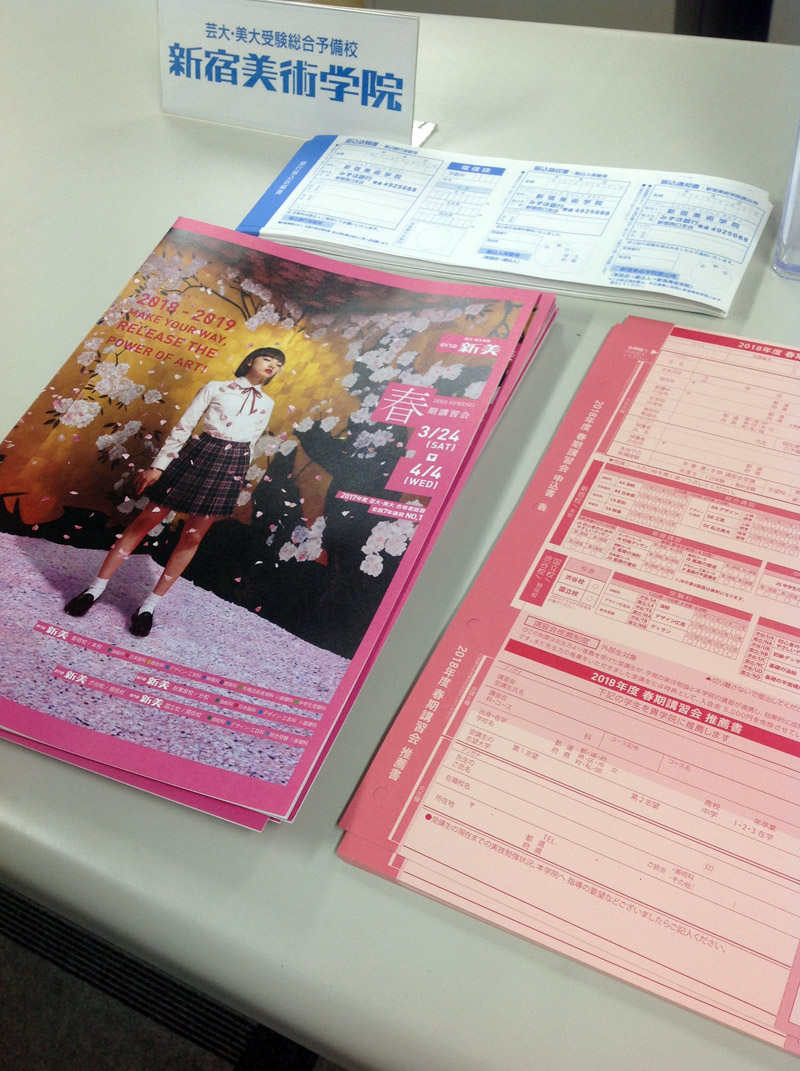

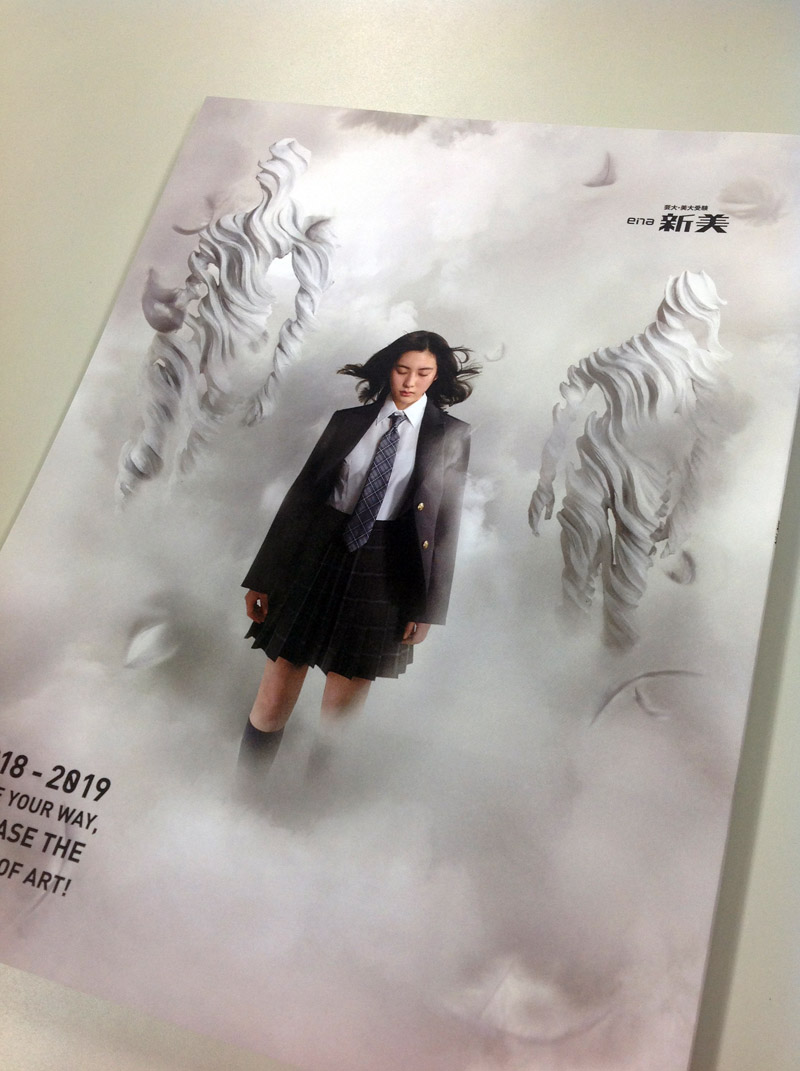

まだまだ気候的には冬模様。受験シーズンまっただ中ではありますが、こちらでは少しずつ春からの準備もはじめておりまして、、、昨日年間パンフレットや春期講習会など新年度の案内が到着しました、

?早速受付にも並べています。ラックのラインナップもまたがらりと変わりましたね。

?早速受付にも並べています。ラックのラインナップもまたがらりと変わりましたね。

基礎科の生徒や講習会生の皆さんはご自宅に発送予定ではありますが、今年もメチャかっこいい新美パンフ、受付でいち早く手にとってもらいたいものです。

それでは、また!

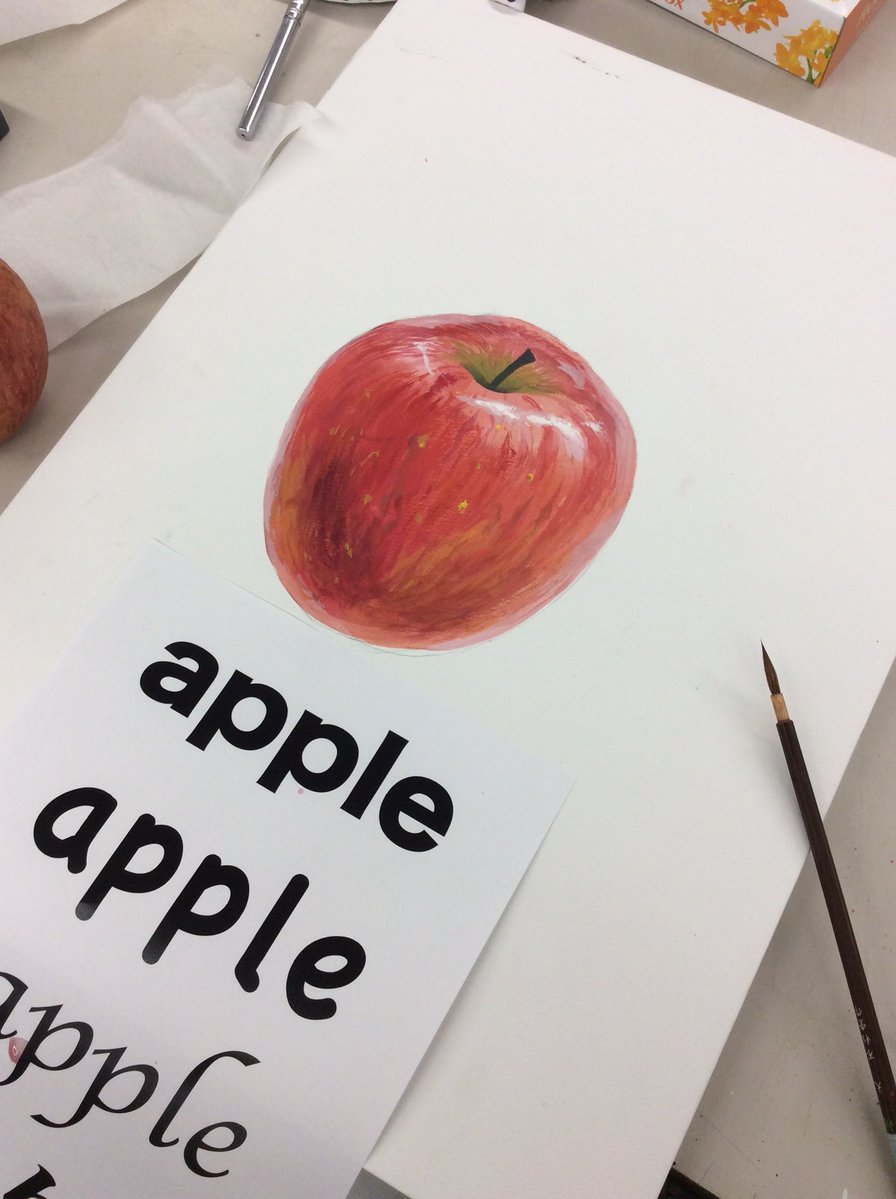

渋谷校のツイッターにも載せていますが、リンゴのデモストです。また林檎かよって感じですが、生徒達からの熱烈なリクエストがあったので描写レクチャーしました。30分くらいかしら。。 講師の大竹でした。

ちなみに、渋谷校のツイッターは

です。よろしく。

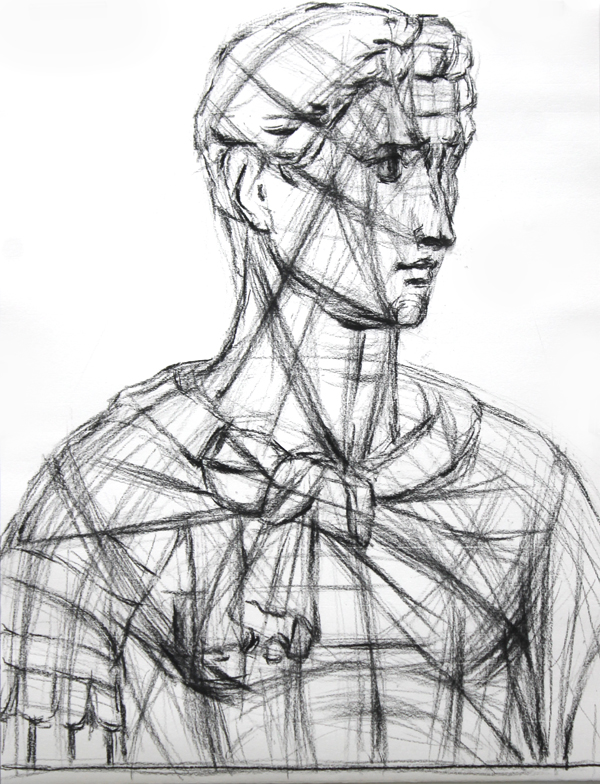

こんにちは!彫刻科の小川原です!

1/28に行う石膏クロッキーゼミですが、指導の質を下げたくないため定員を設けました。現在多数の申し込みを頂いており、まもなく締め切りになります。意欲のある学生を全員受け入れたいところですが、ご理解いただきたいと思います。興味のある方は早めに申し込みお願いします。

当日は準備もあるので8:40にはアトリエに来ていて下さい。

終了時間は16:00です。

持参用具は木炭デッサン用具、カルトン(食パンは要りません)or鉛筆デッサン用具、パネルです。

基本的には見て描くということを徹底して教えていきますが、デスケルとはかり棒の使い方も簡単に確認したいのでそちらも持ってきて下さい。

今後芸大受験をすると決めている人は是非参加して欲しいです!このゼミで学んだことを今後意識して取り組めればものすごい上達が見込めるはずです!お待ちしています!

本日1/22(月)の夜間/基礎科/中学生受験科の授業は平常通り実施します。

降雪により、交通機関の乱れが予想されています。お住まいの地域によって状況が異なりますので、ご登校につきましては、各自安全面を最優先の上ご判断ください。

※状況により、早めに授業を終了する場合もございます。予めご了承ください。