こんにちは、彫刻科の新妻です!

今回はデッサンを中心に生徒作品を何点かご紹介します。

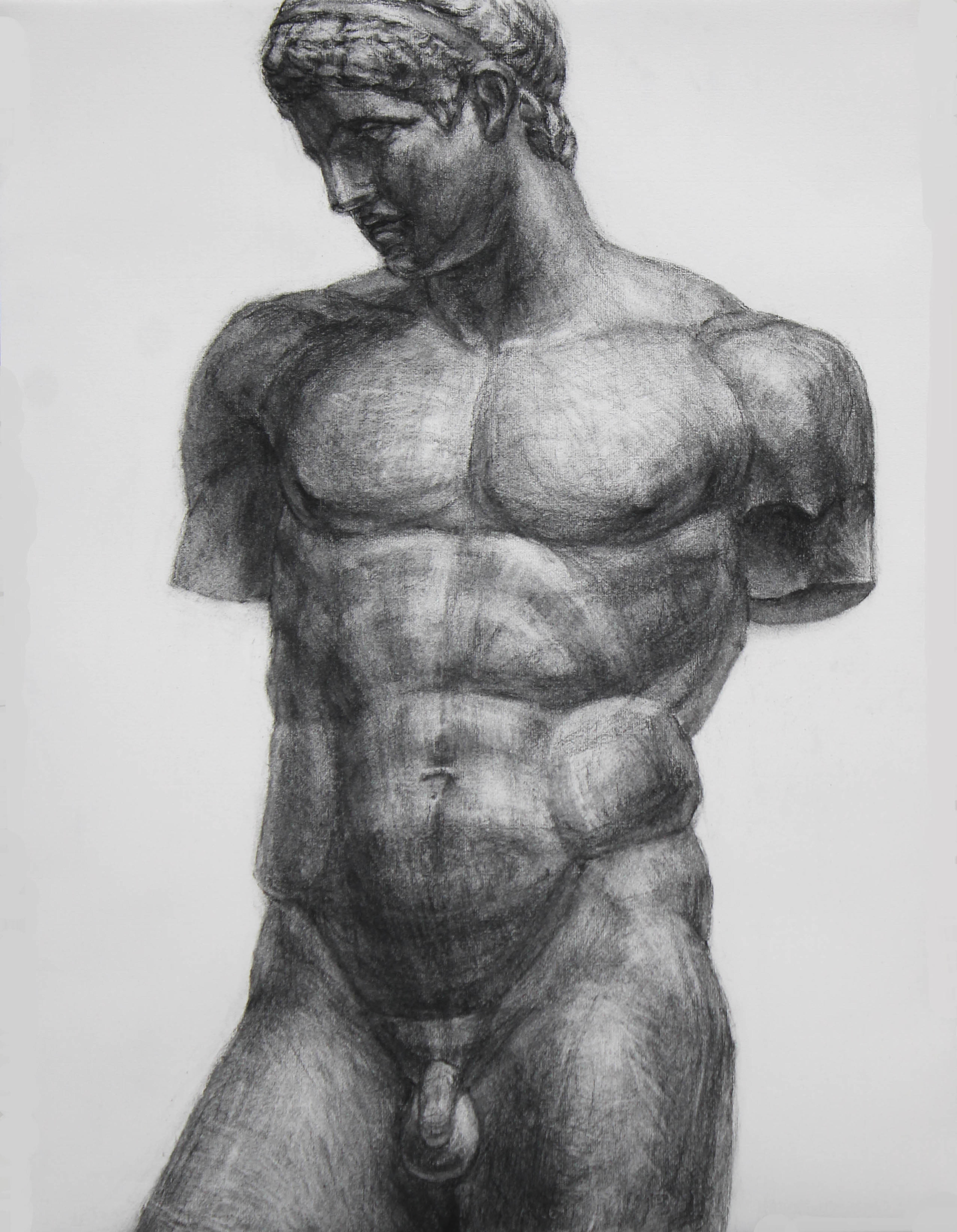

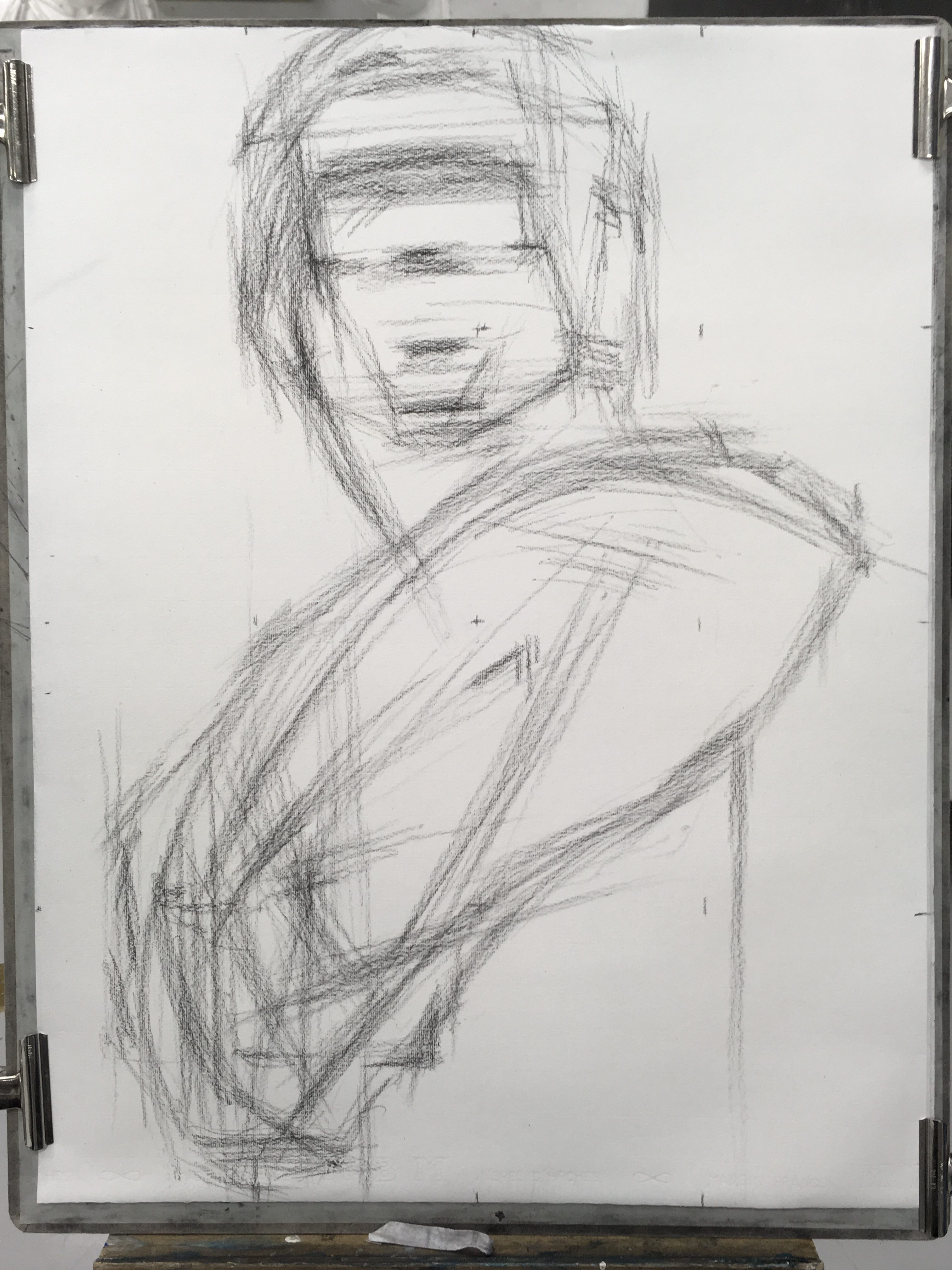

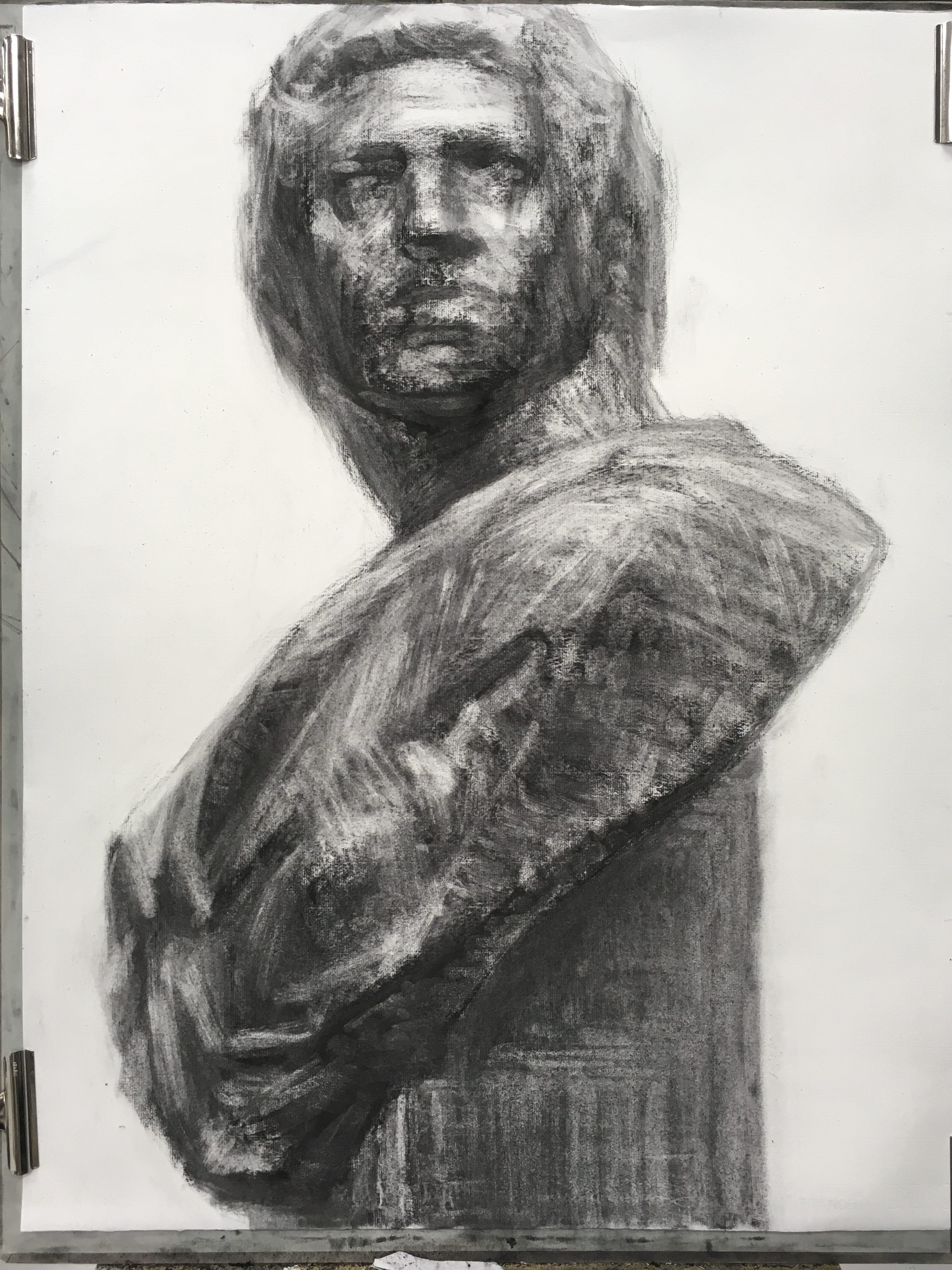

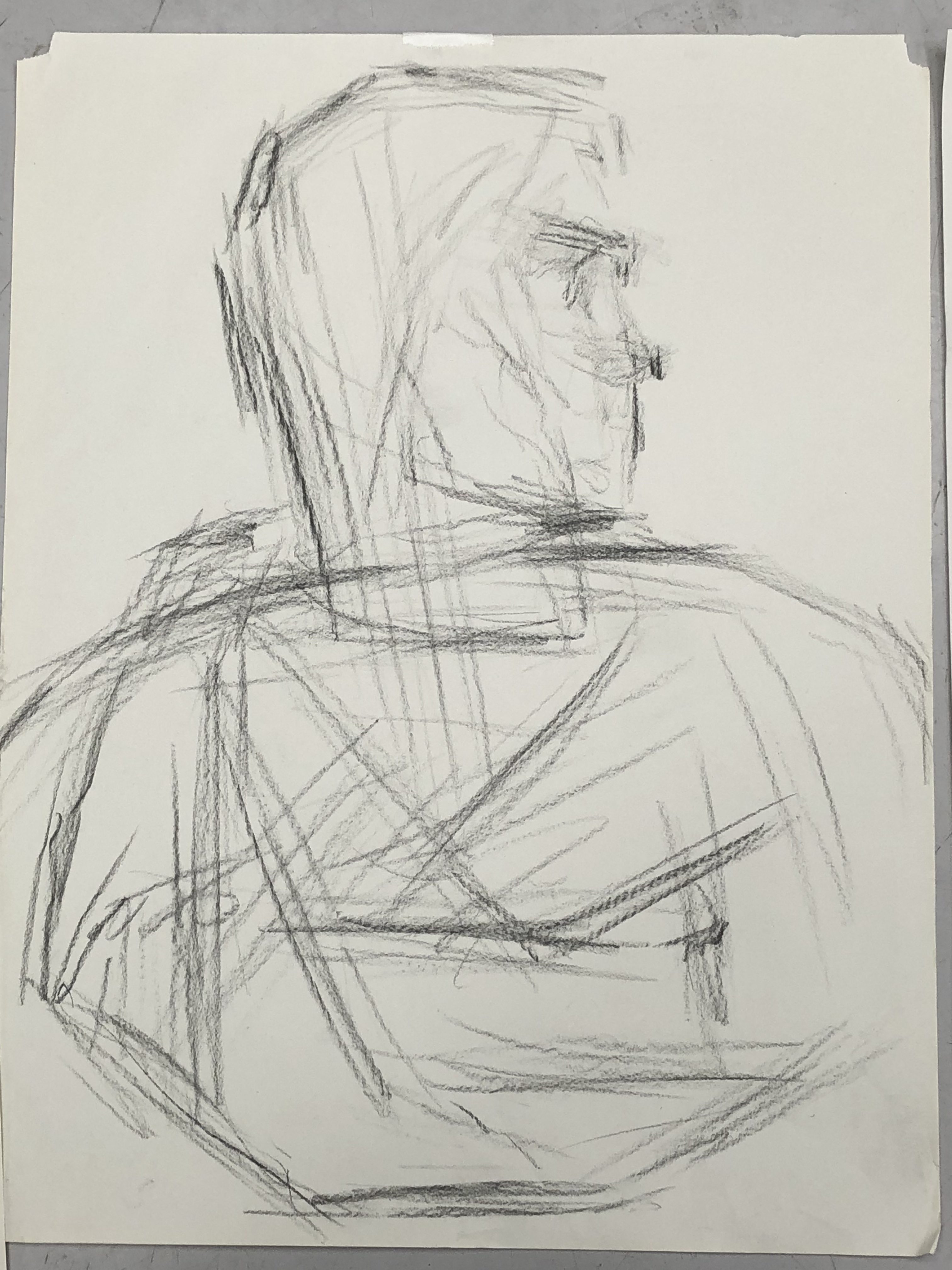

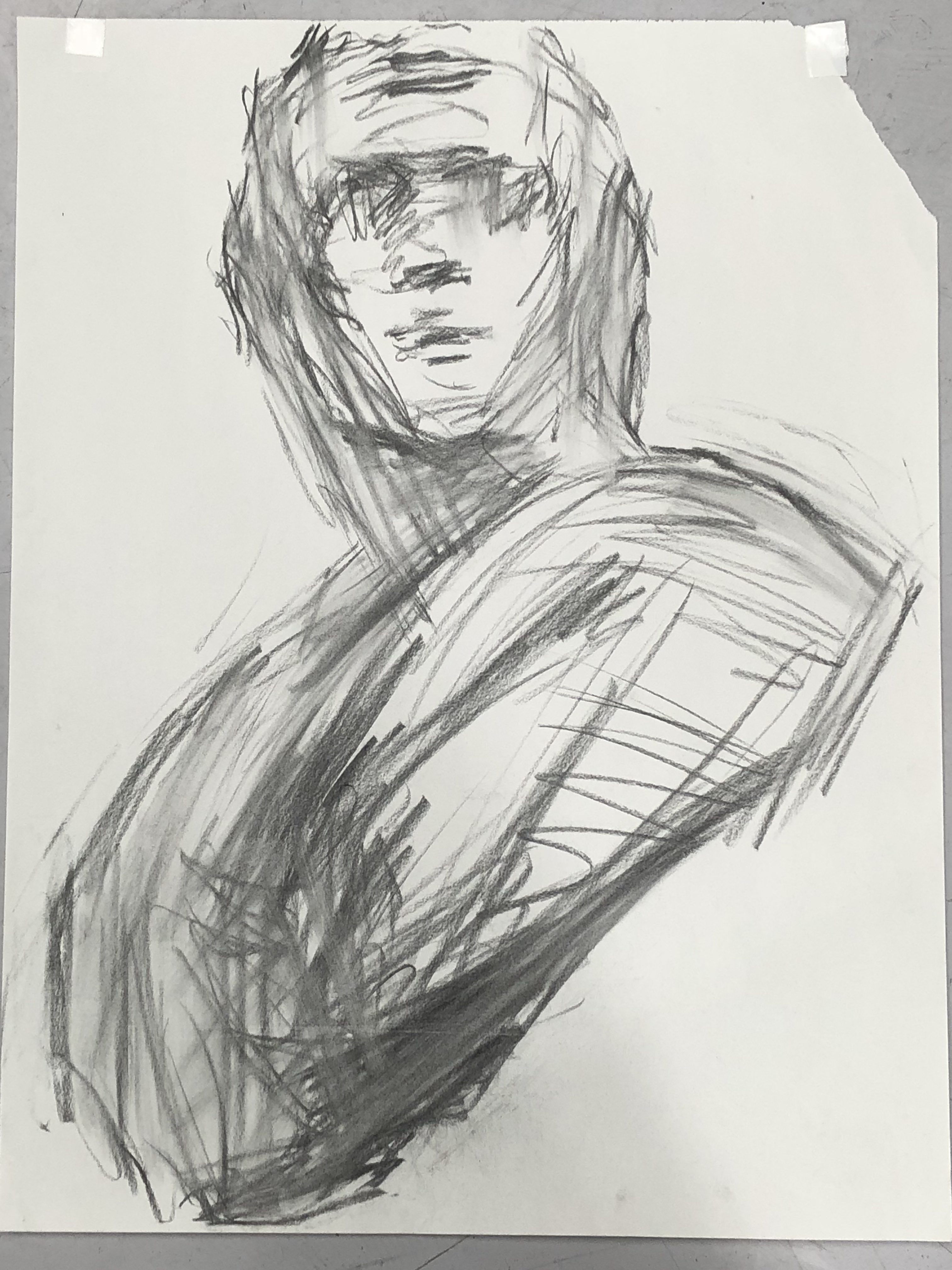

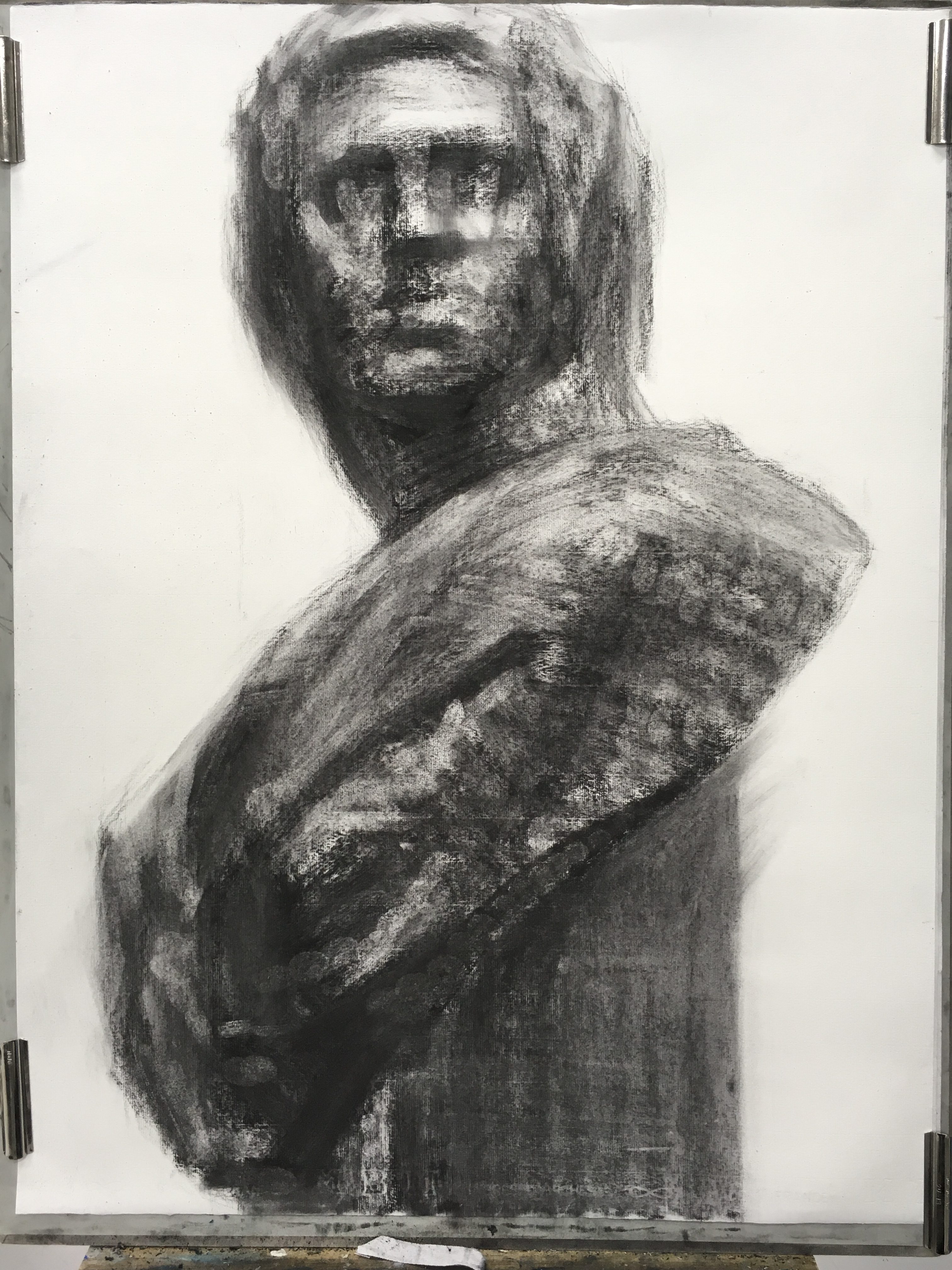

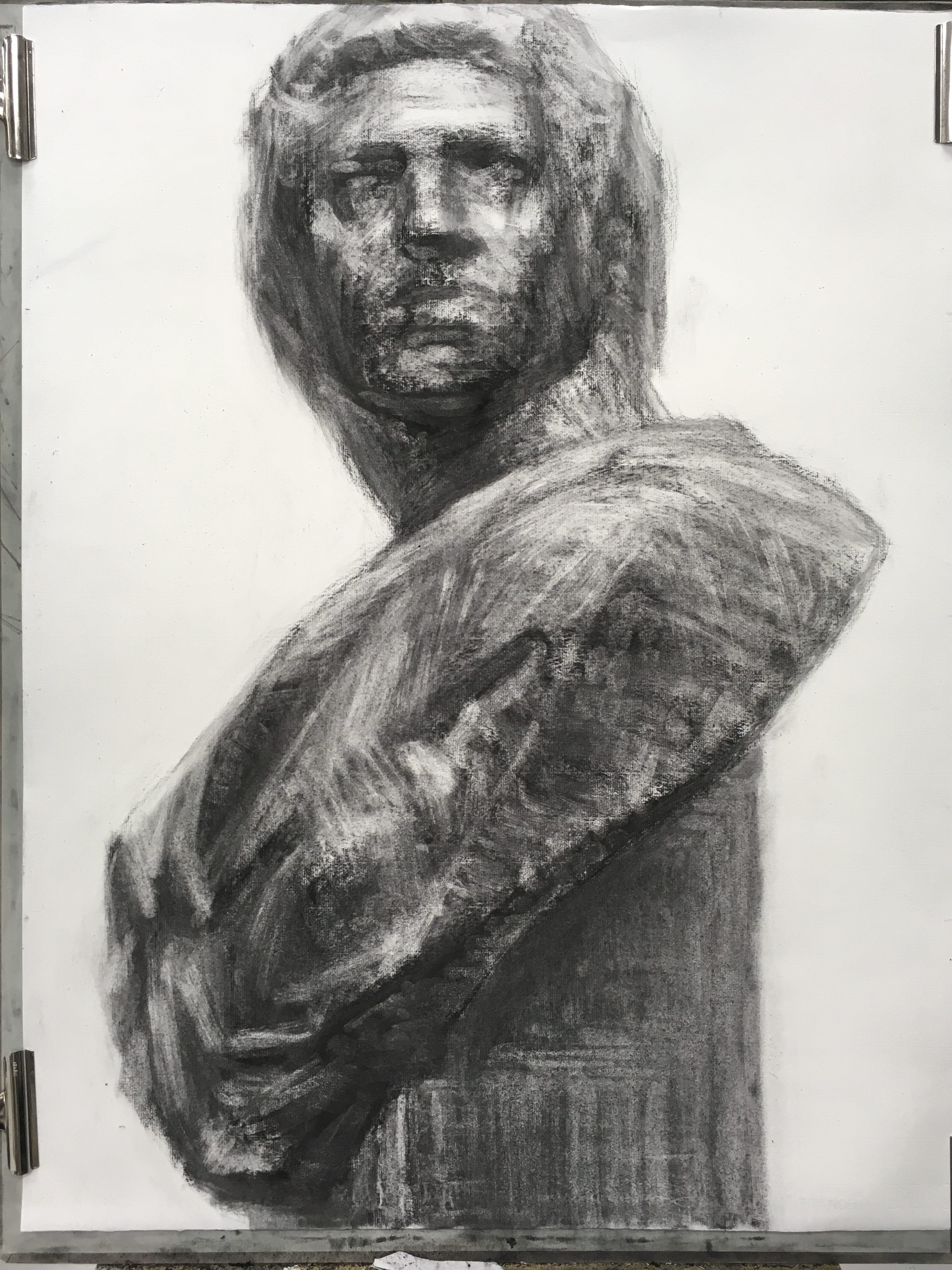

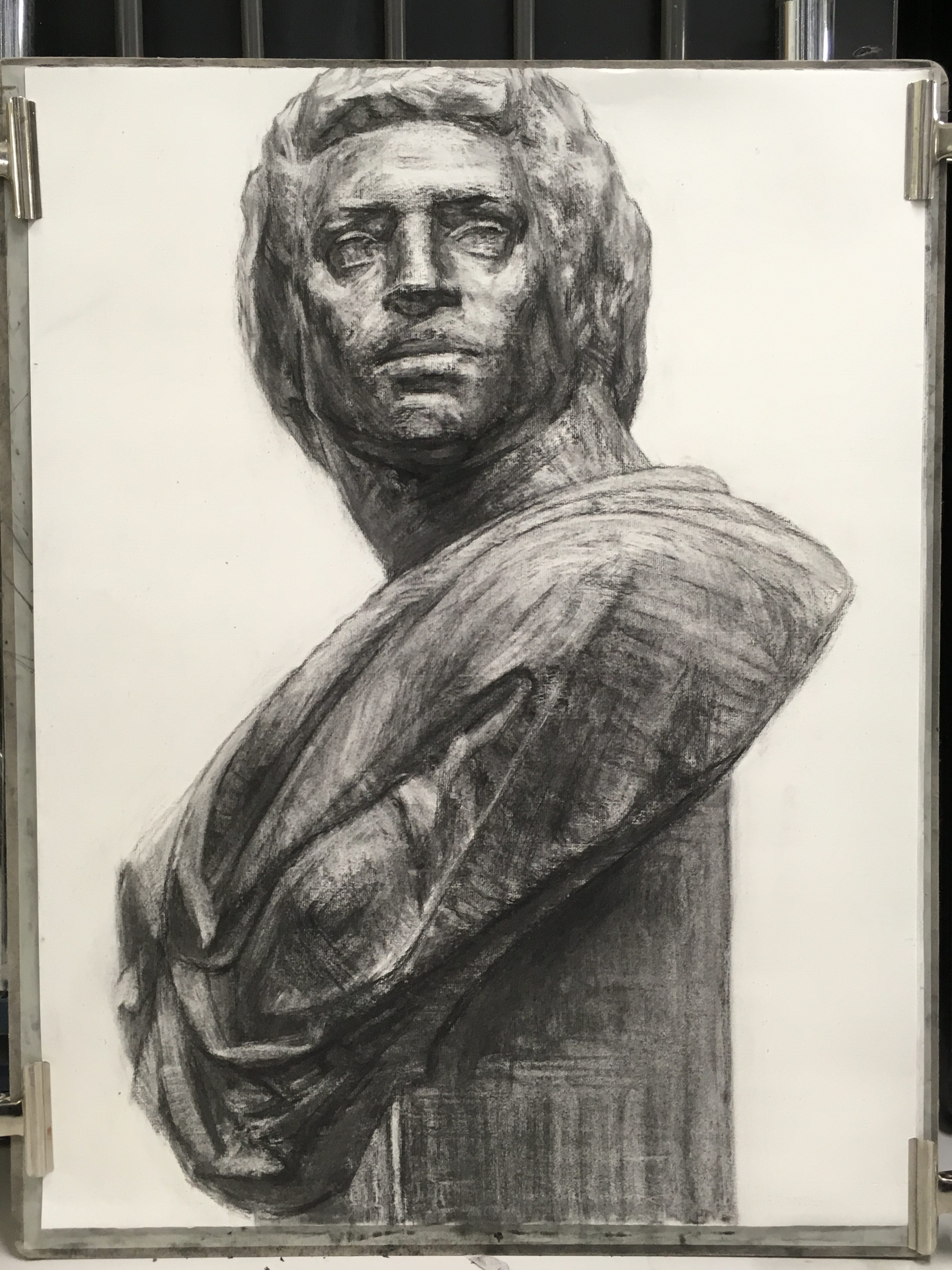

昼間部作品

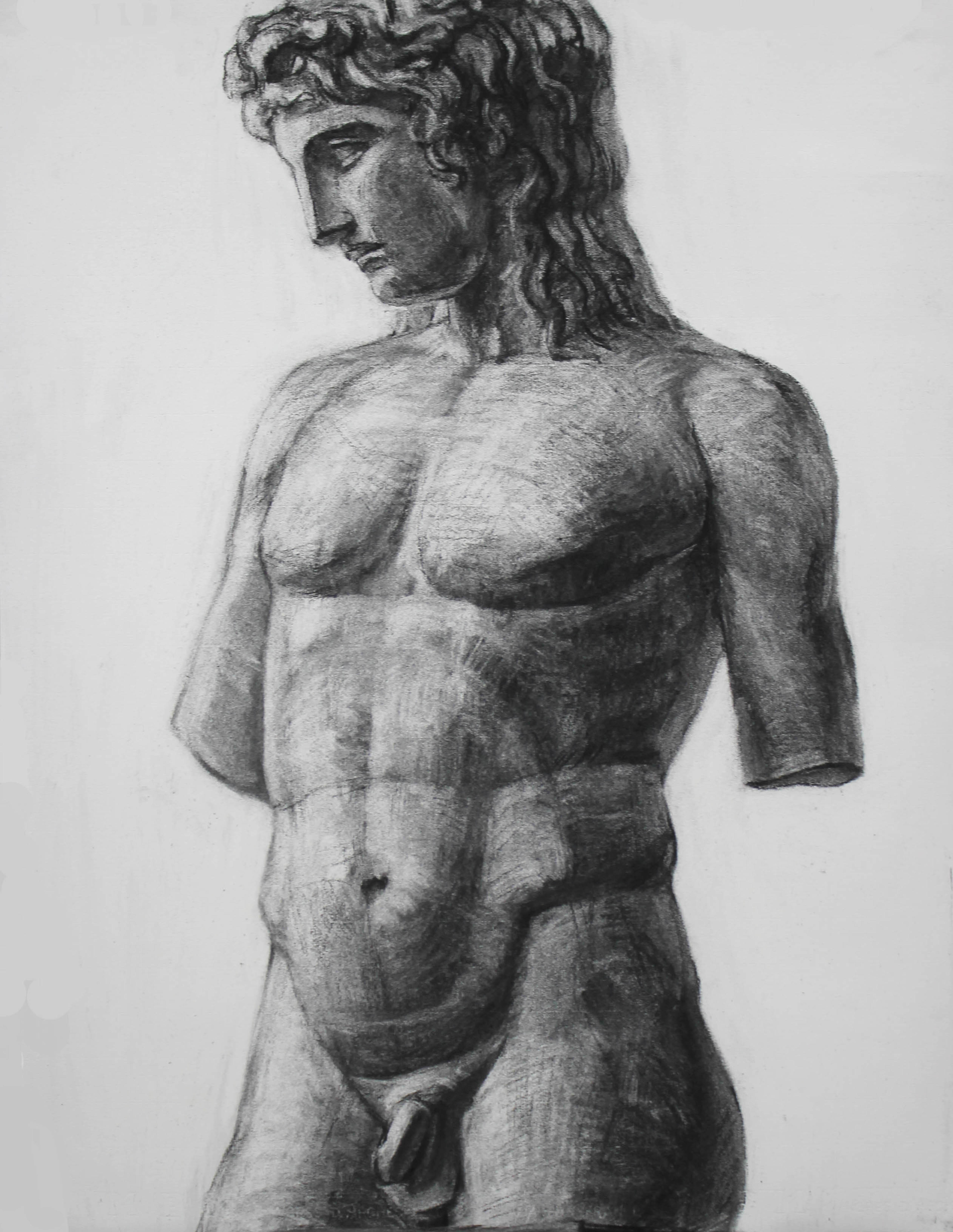

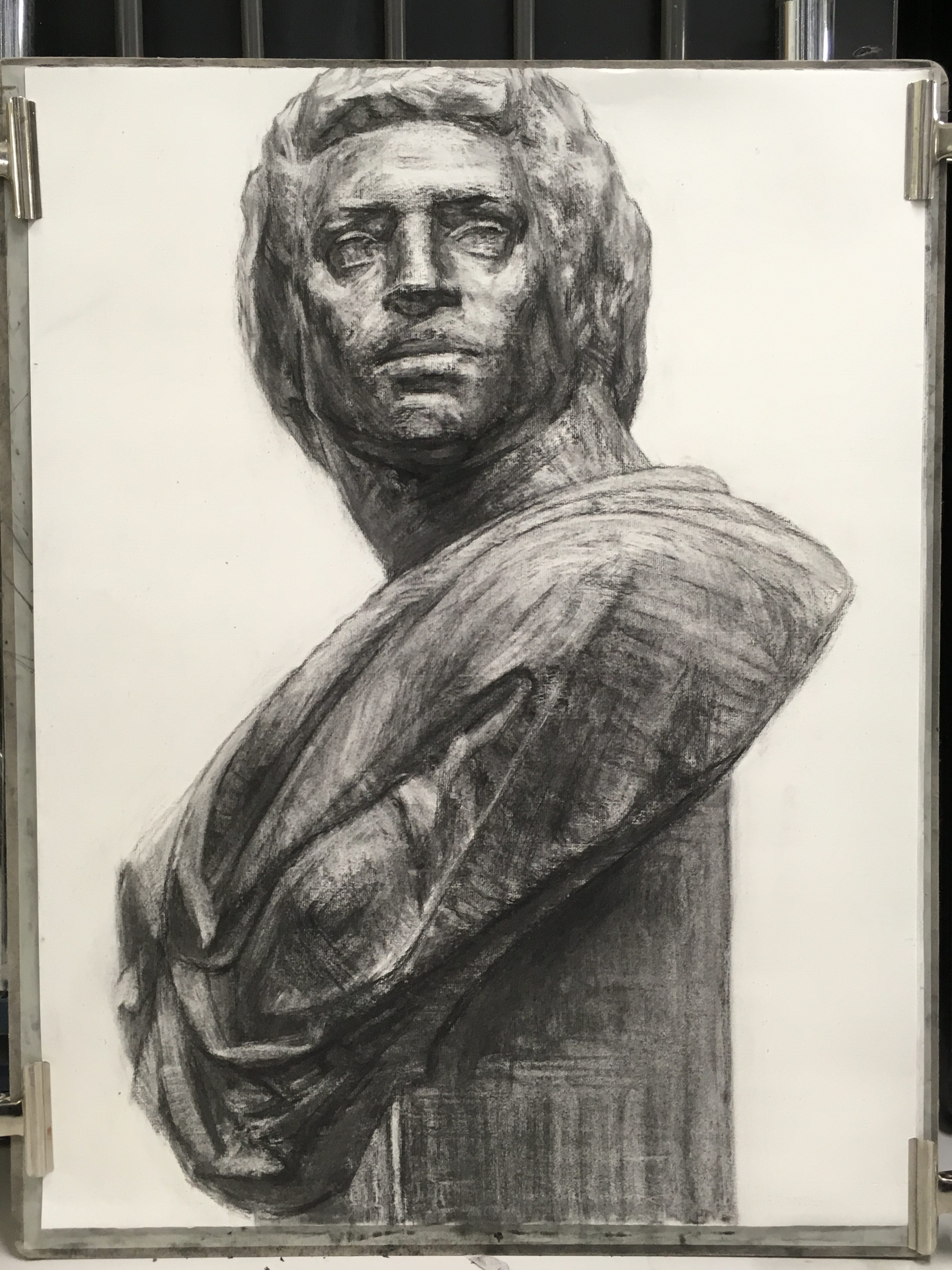

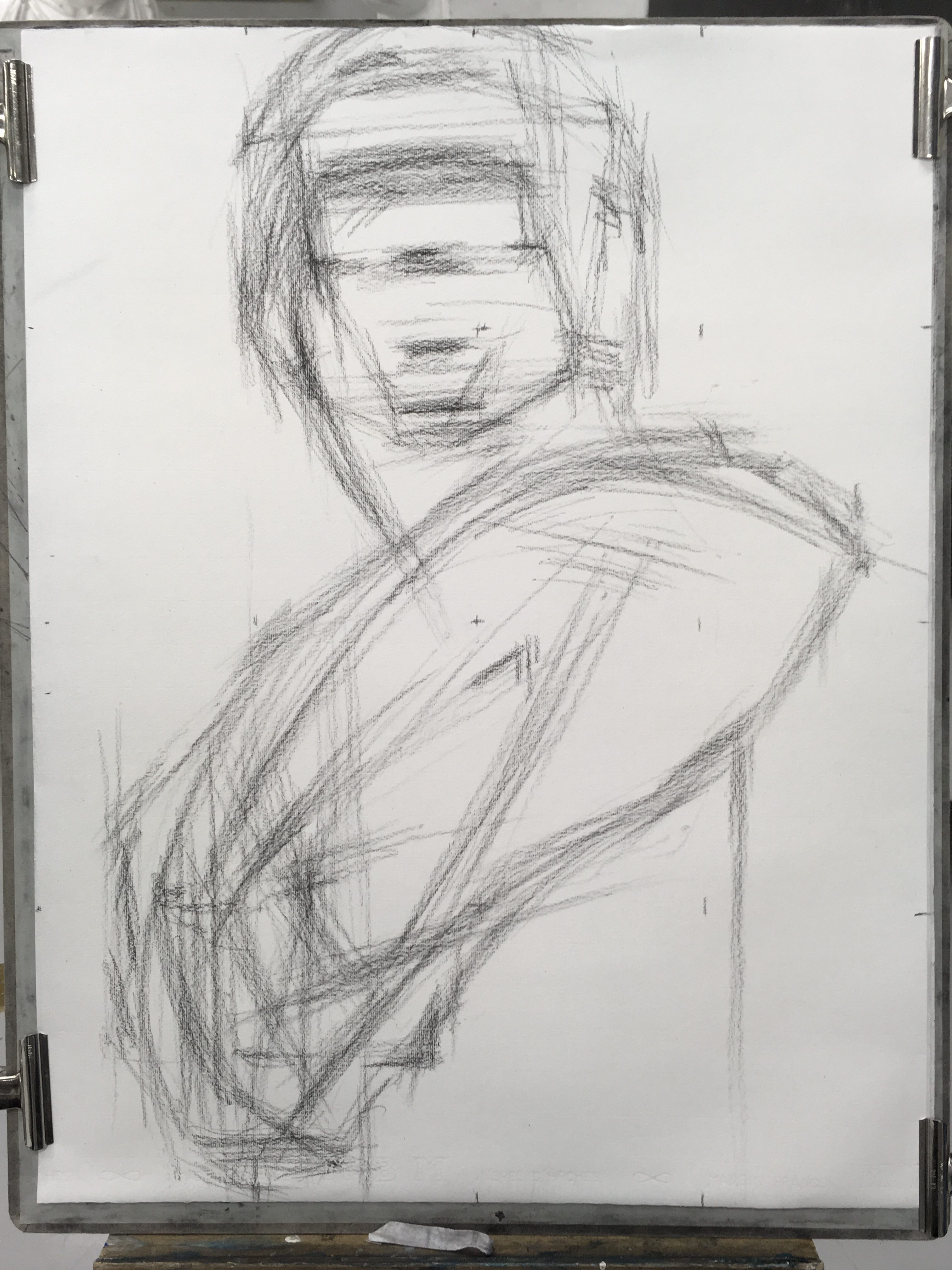

夜間部作品

各々の課題としっかり向き合いながら、一枚の作品としてのクオリティも着実にあがっていますね!

各科公開コンクールが続き、結果を求められる課題が多くなってくる時期かなと思います。

そんな時ほど高度な技術や捉え方で高得点を狙おうとするあまり、基本的な要点をついついおざなりにしてしまいがちです。

今回はあくまで僕のパターンですが、描き出しから完成までのポイント、気をつける事を前半を中心に追っていこうと思います。

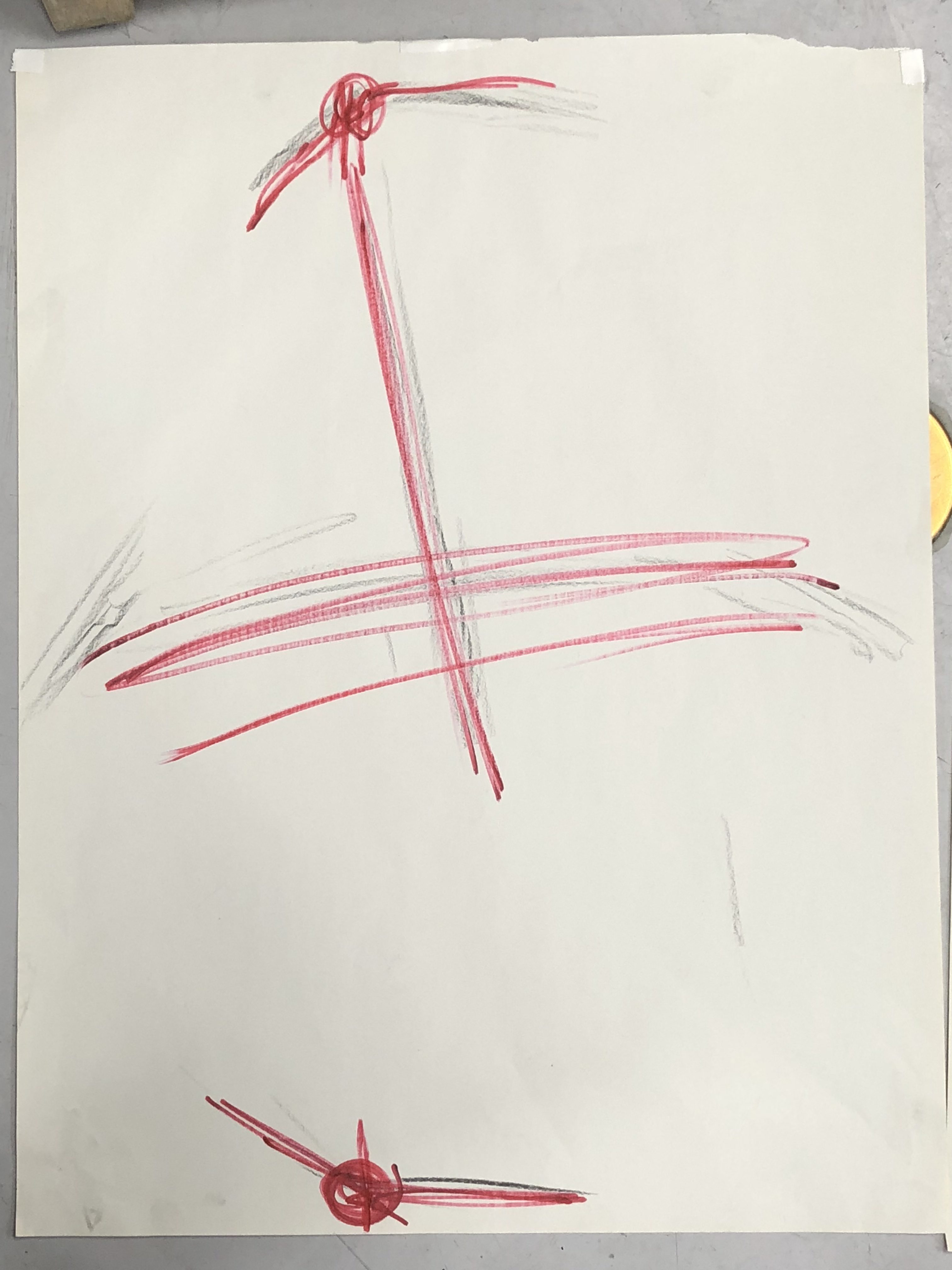

①クロッキー

まずスタートでそのモチーフの印象をしっかり把握することが大切です。

先日ツイッターにもあげましたがクロッキーであれば描き始め5秒の時点である程度の構図、バランスが見えてくるような捉え方を心がけたいところです。

そのためには描き始める前段階でどれだけそのモチーフを把握しているかが重要です。弓矢の名人は矢を射る前に的の中心を射るイメージを、剣の達人は実際に刀を振る前に斬撃のイメージを持っているものです。

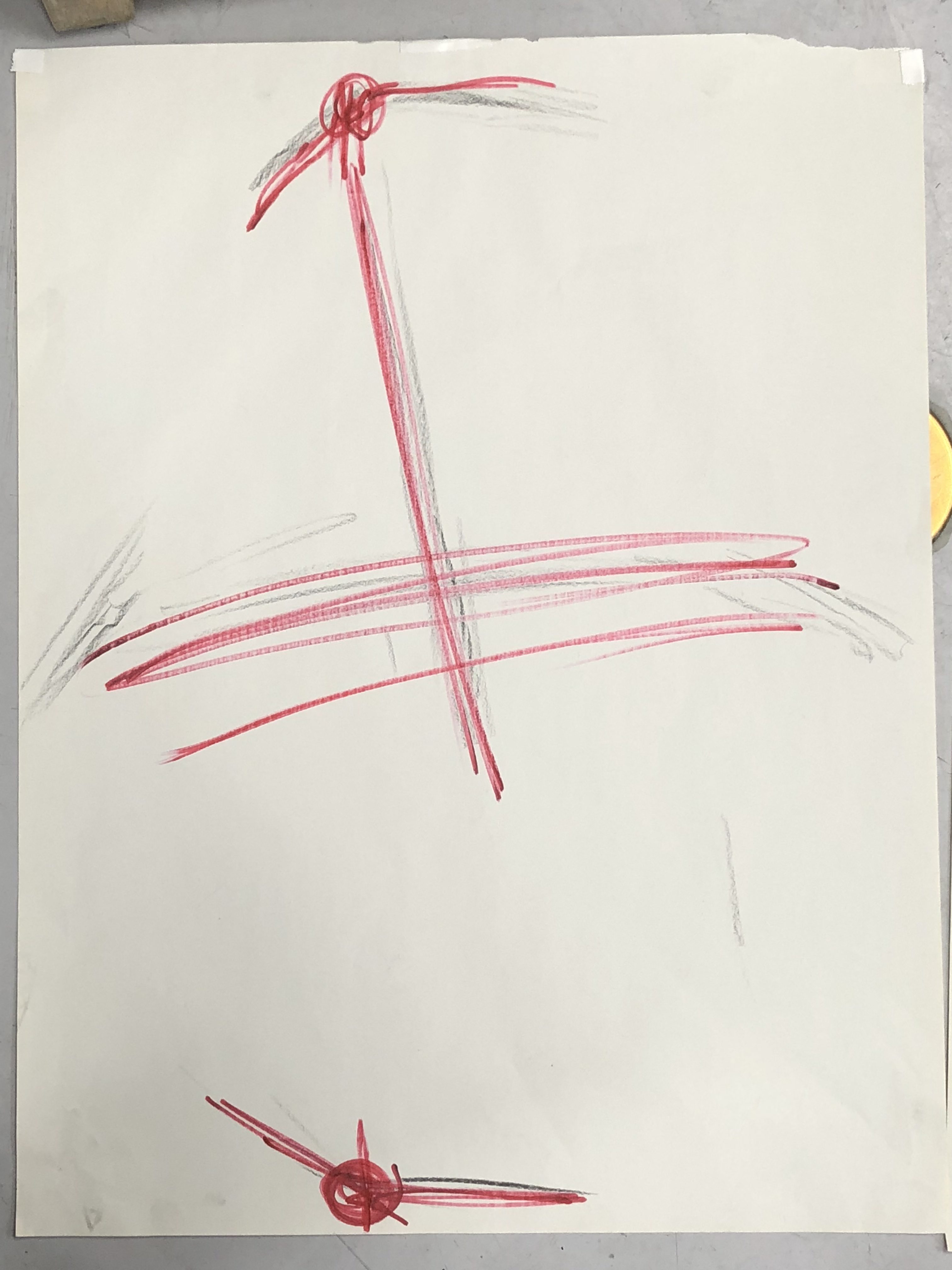

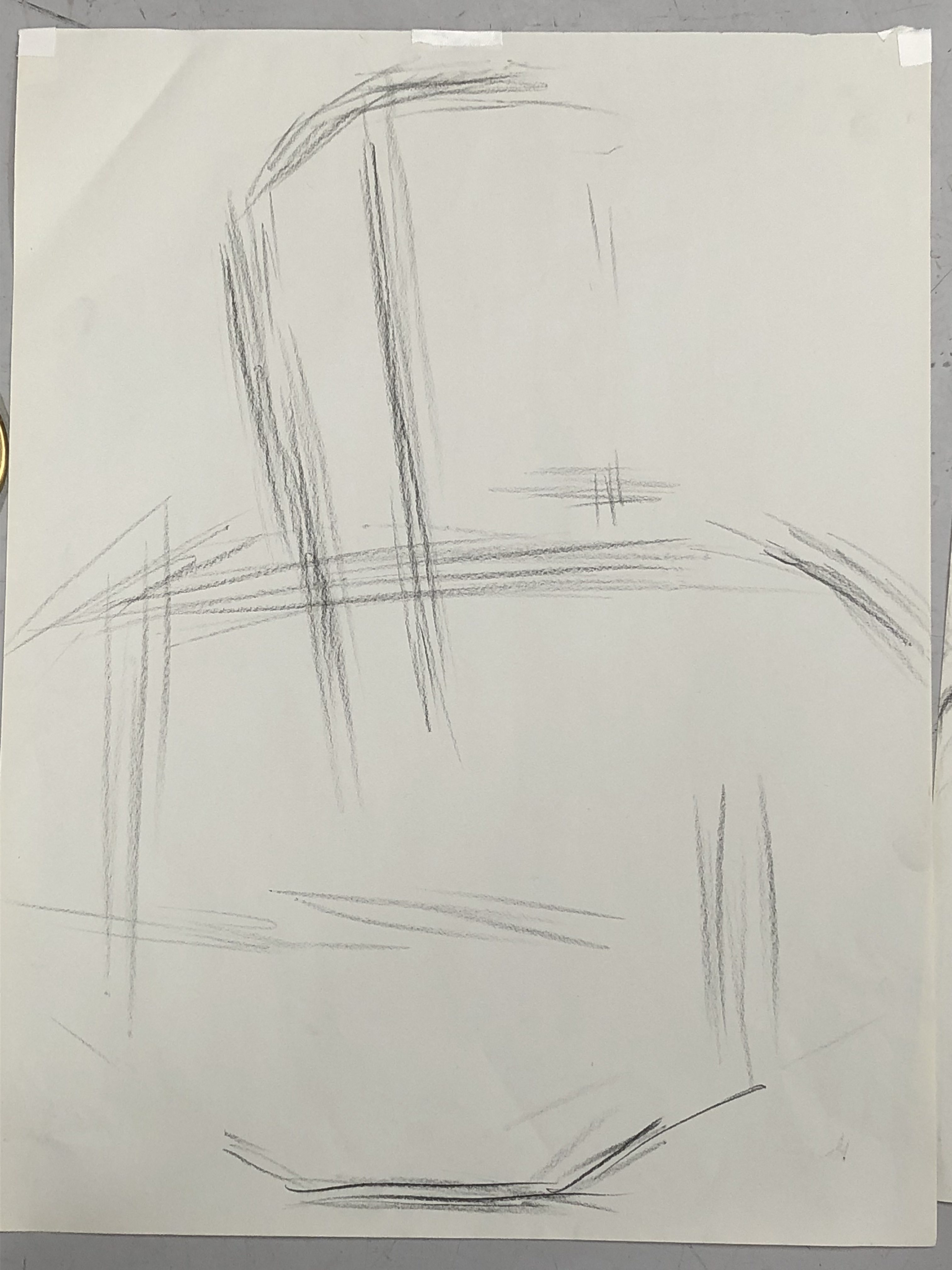

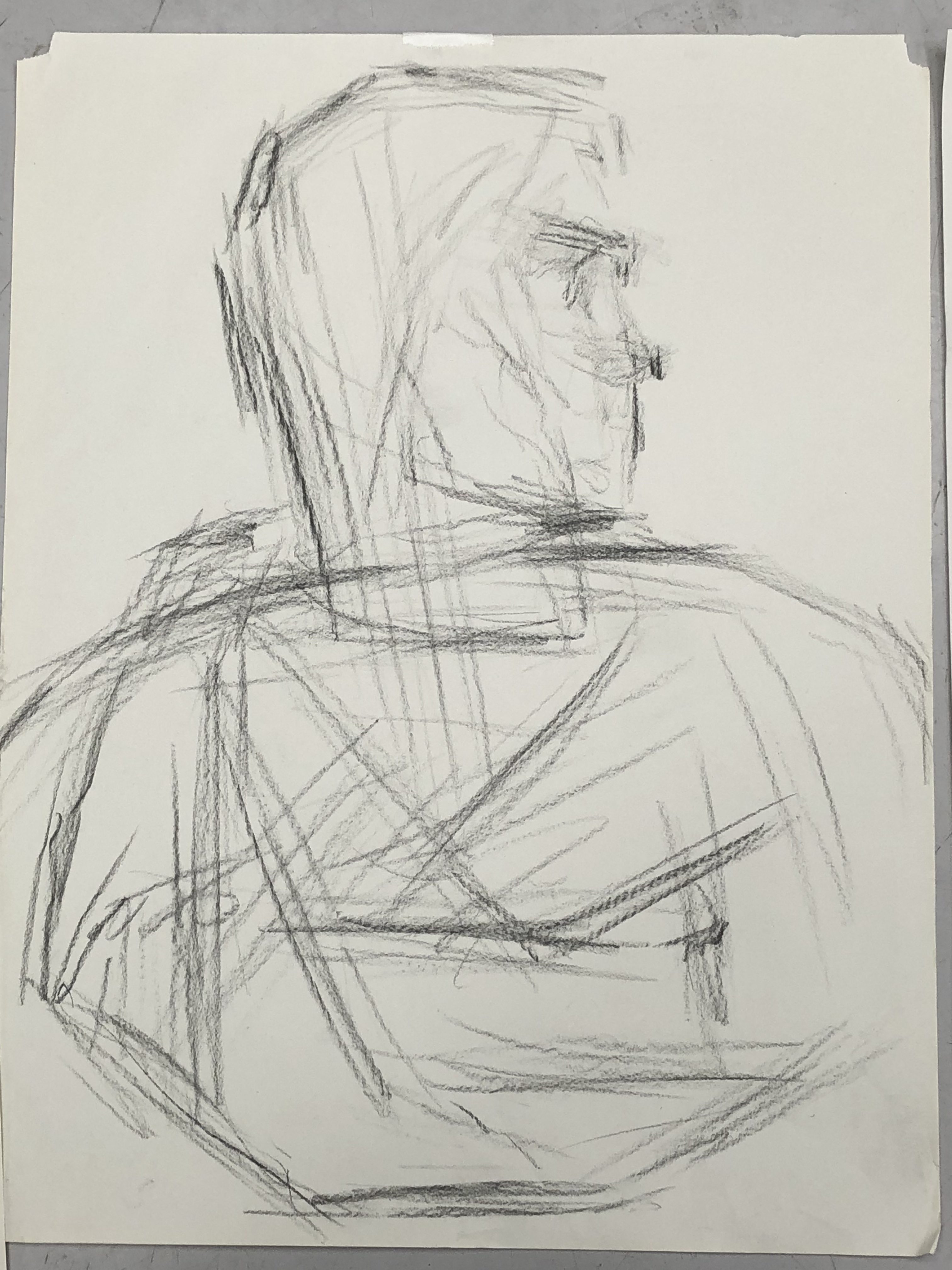

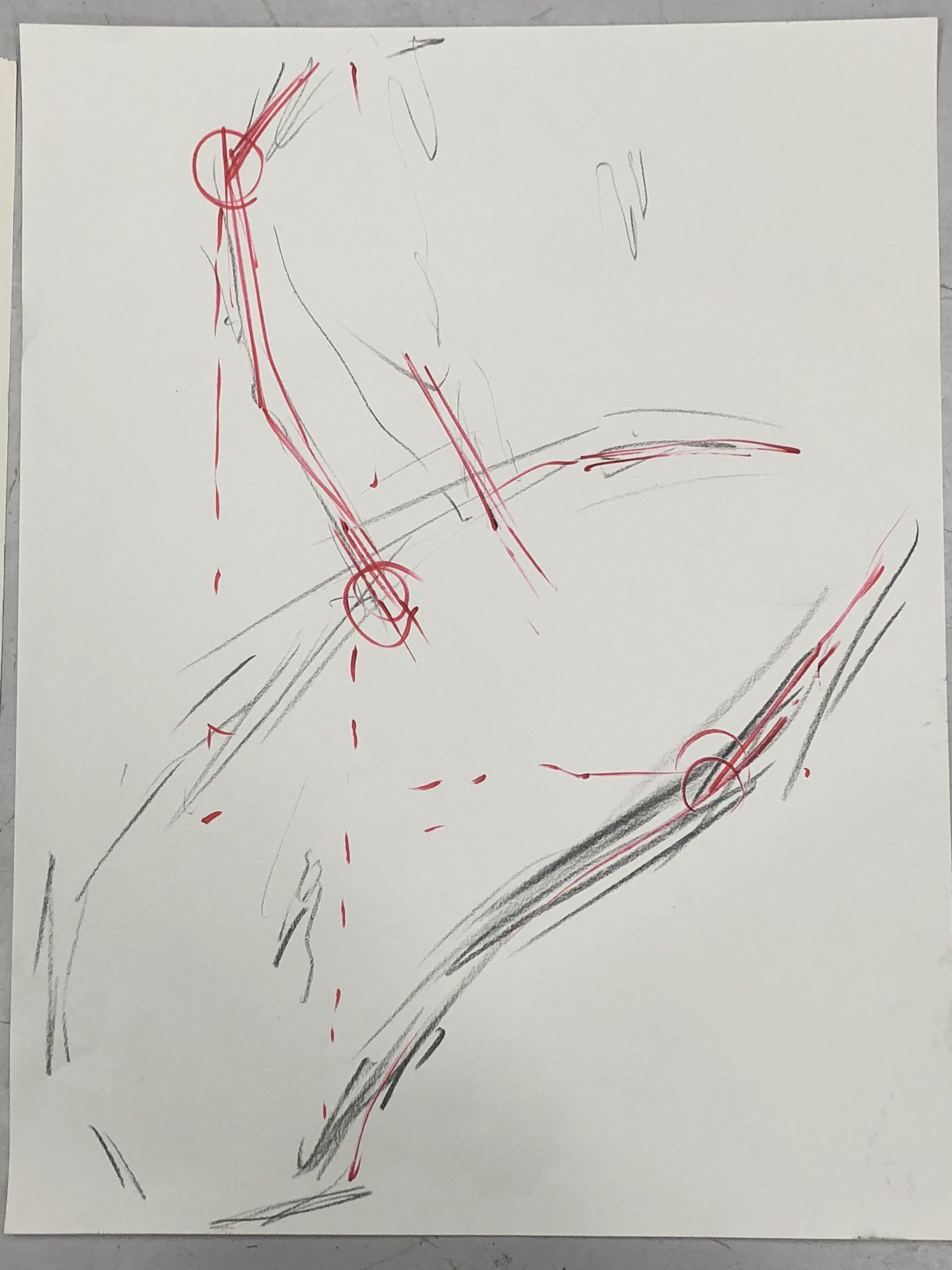

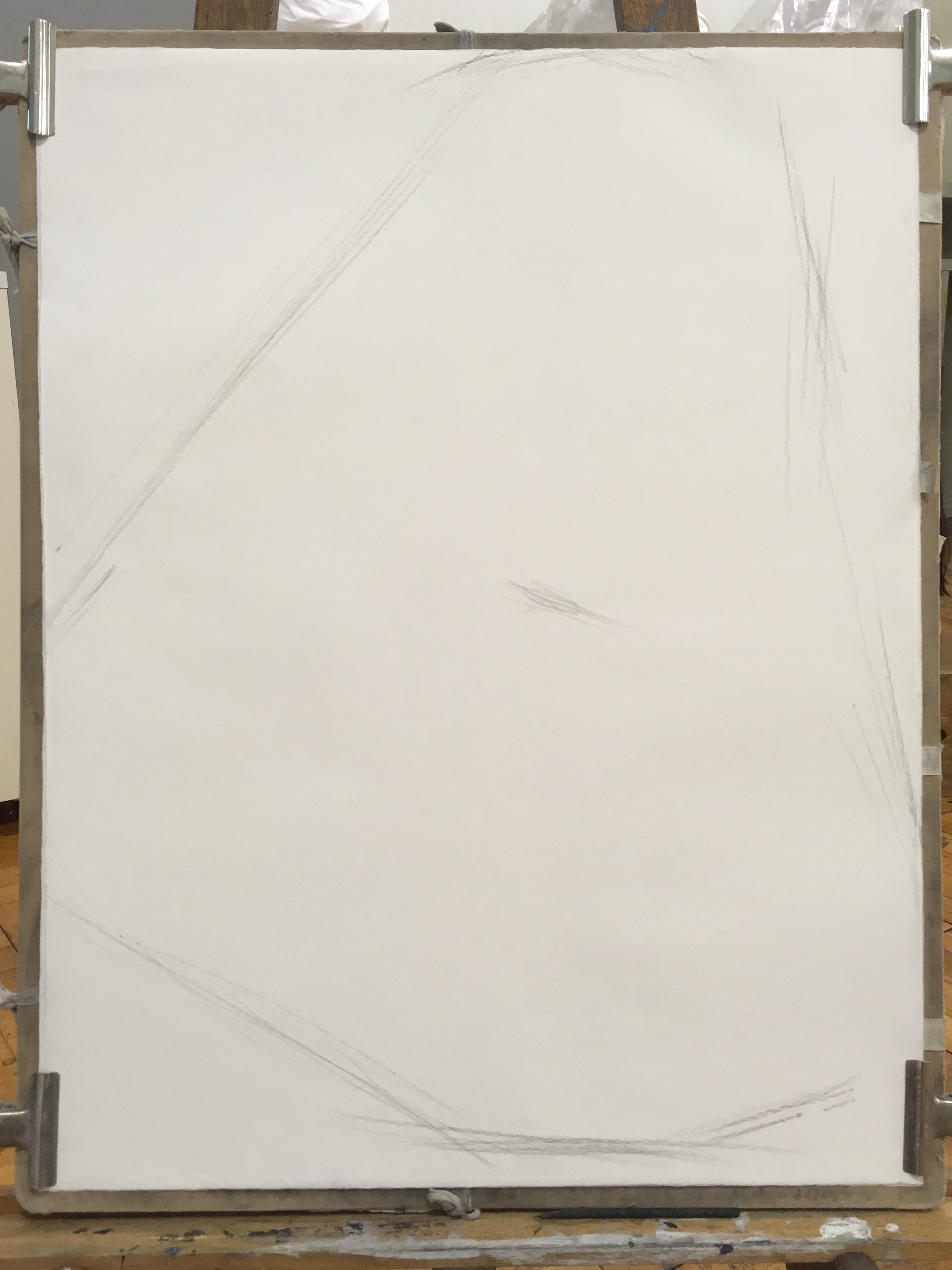

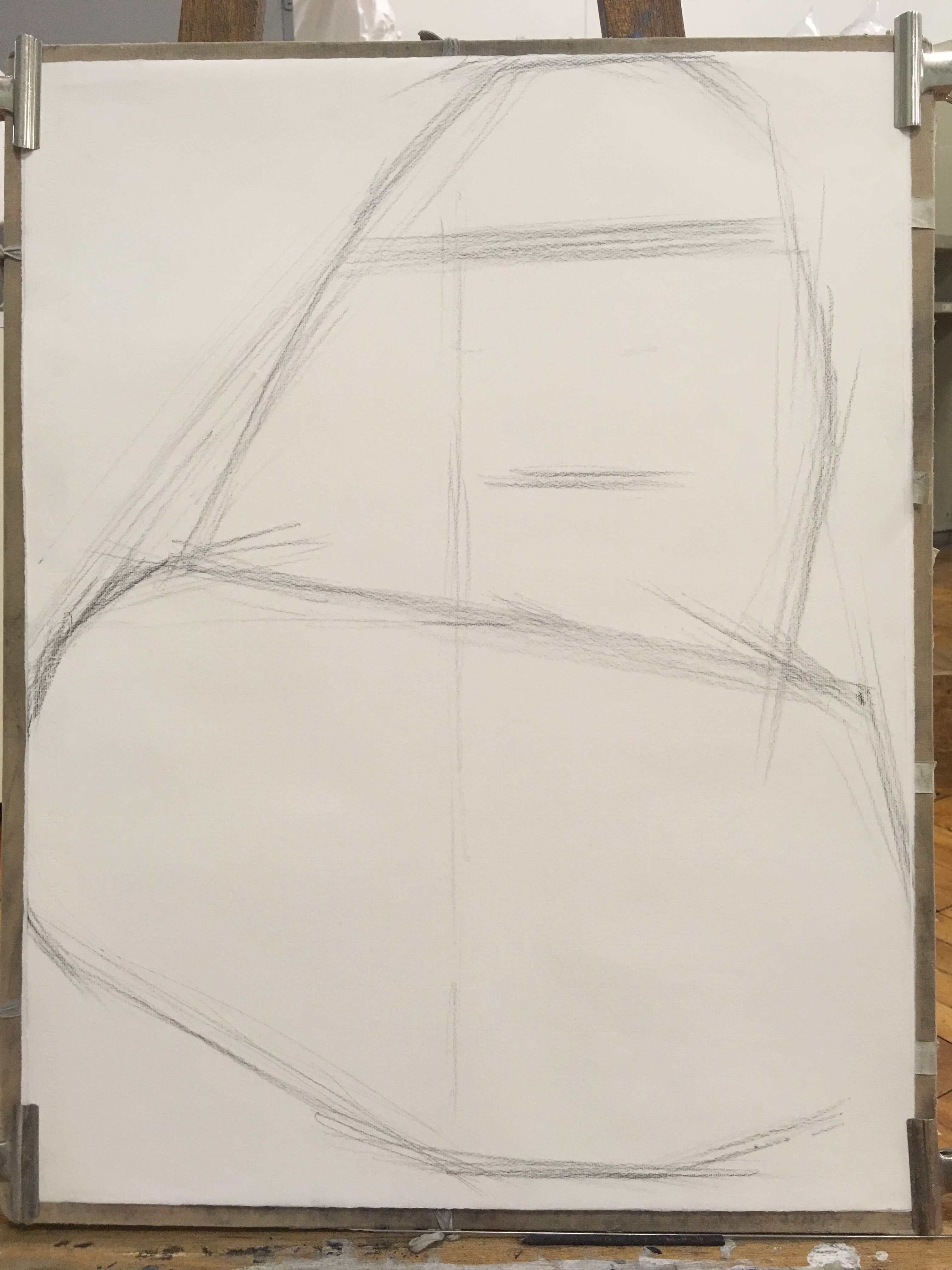

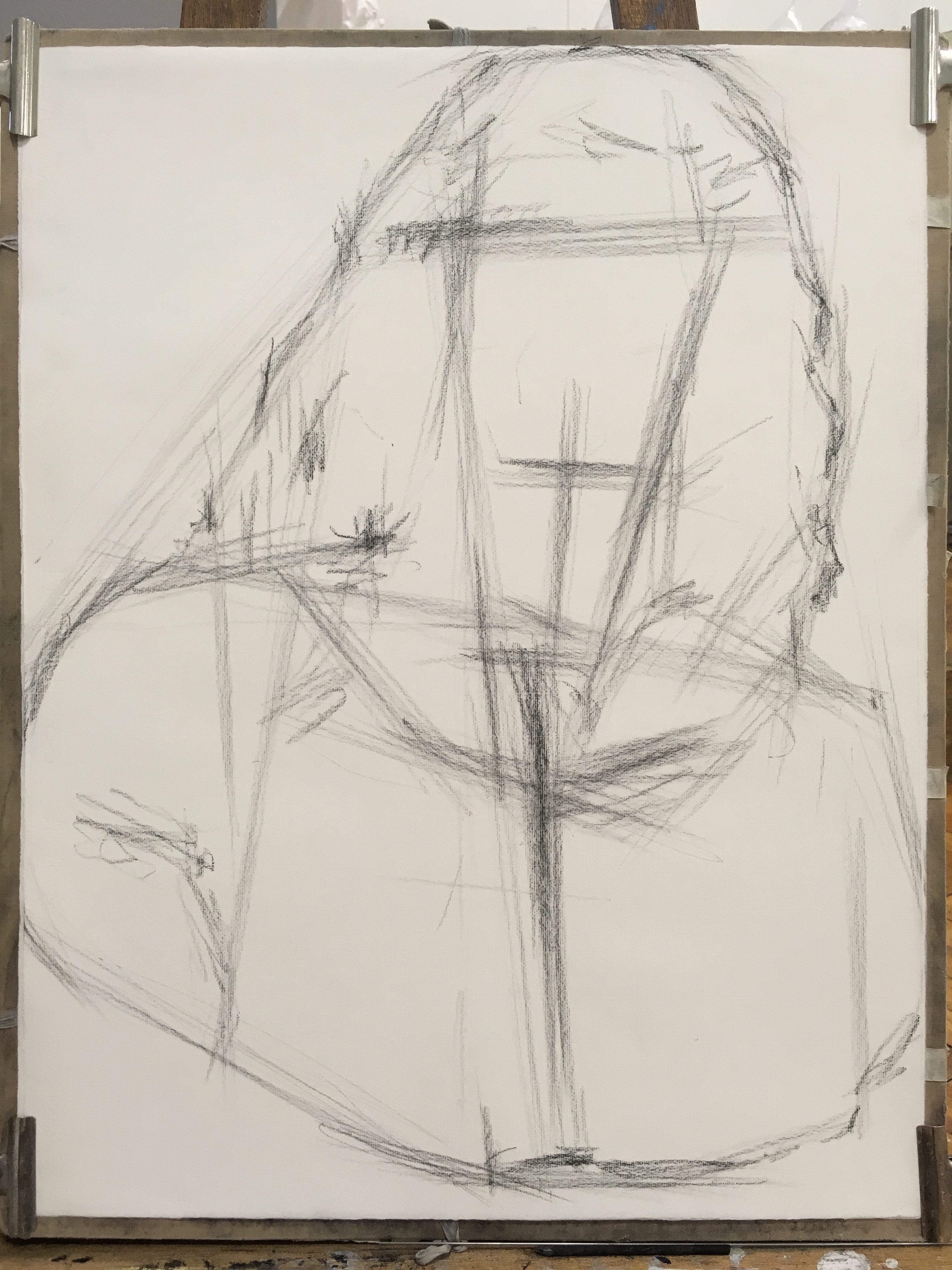

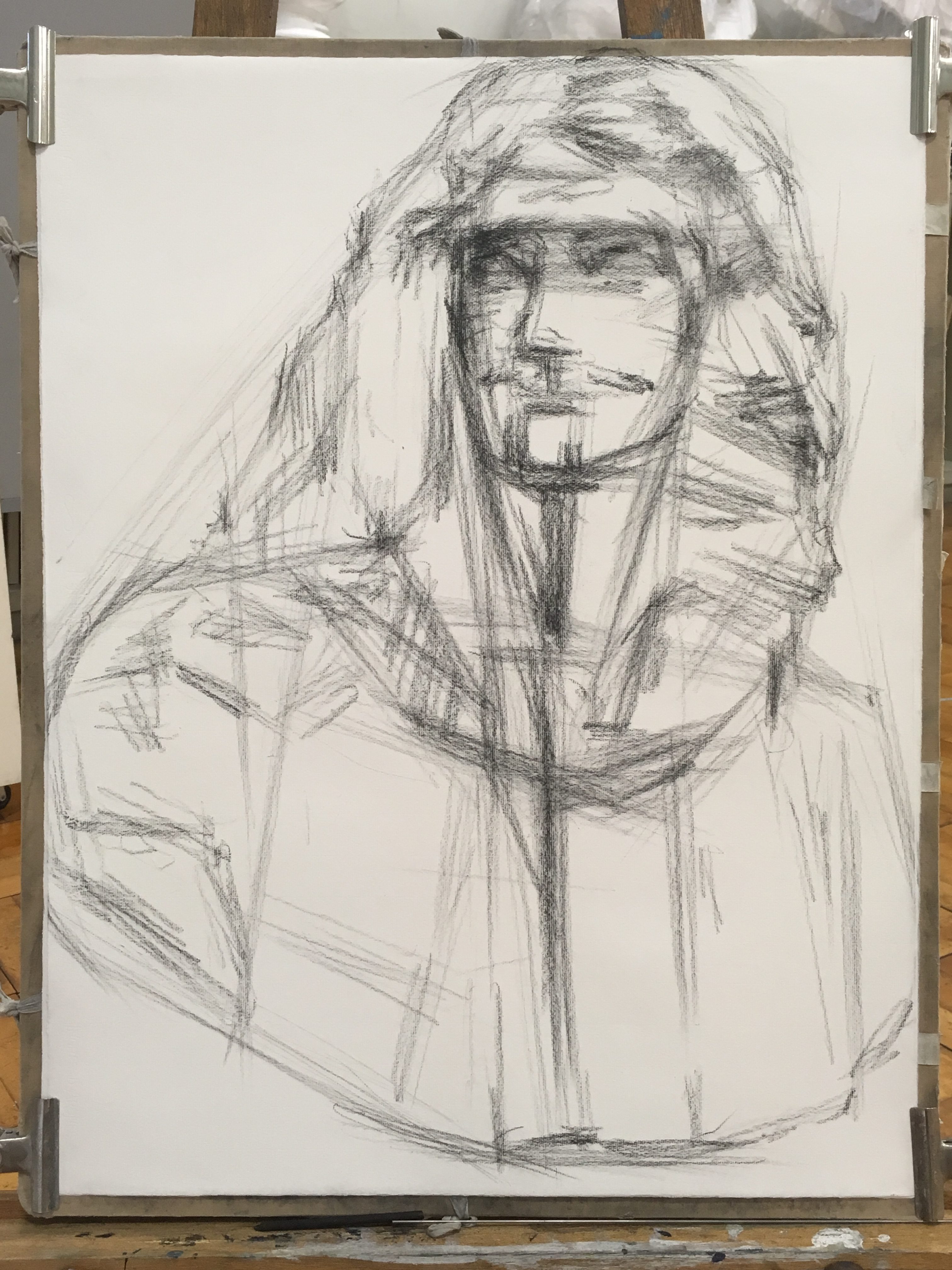

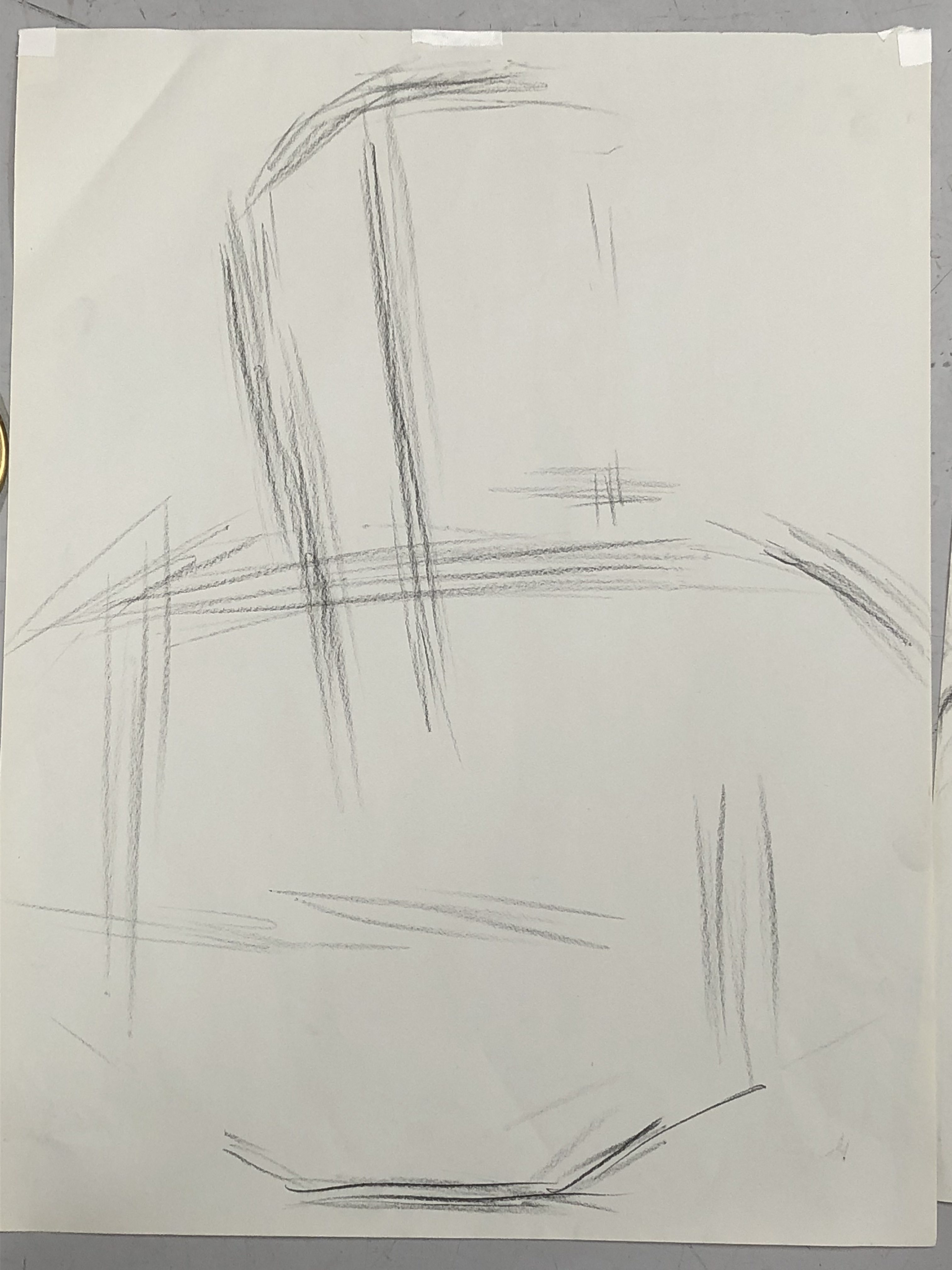

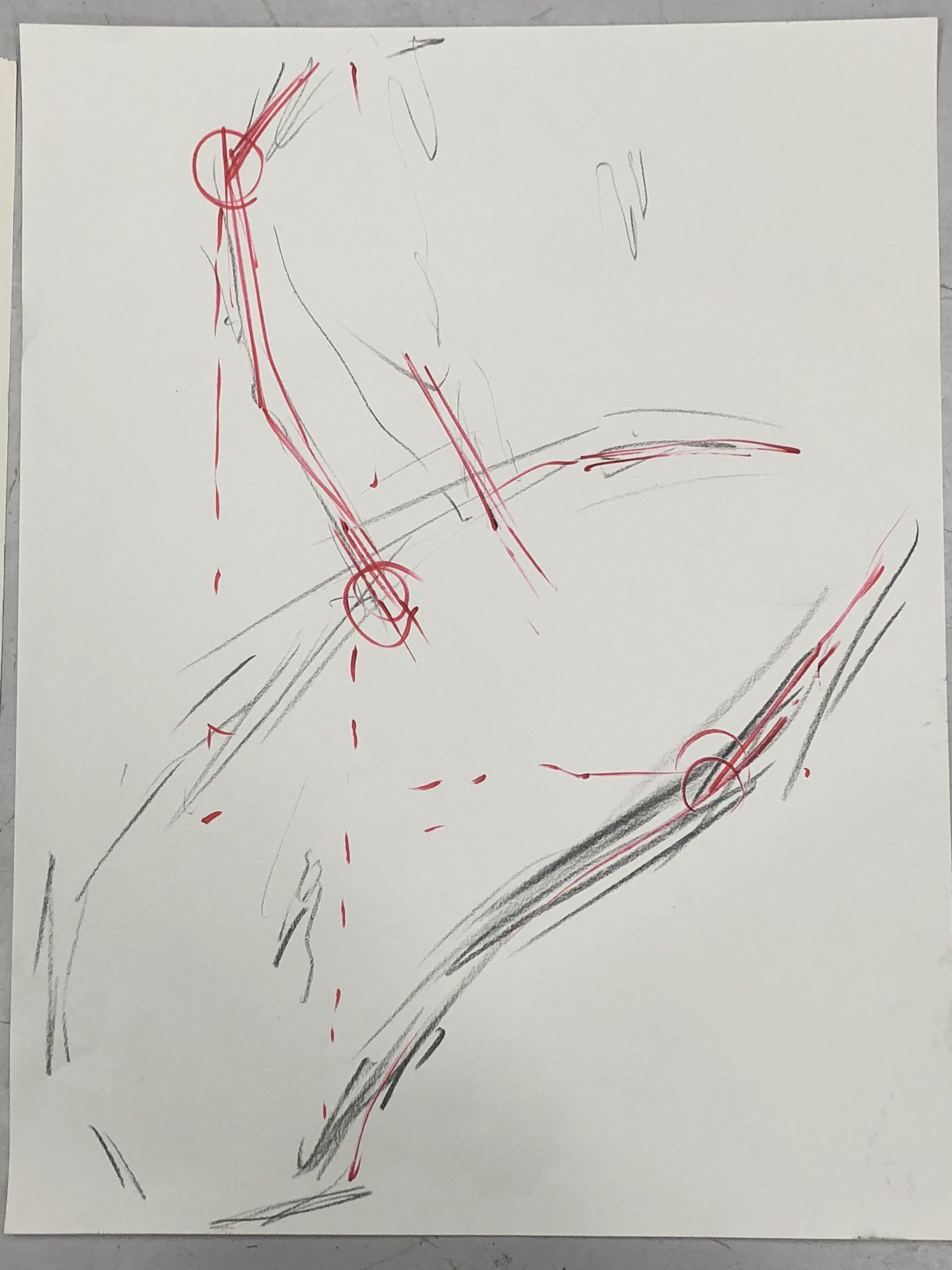

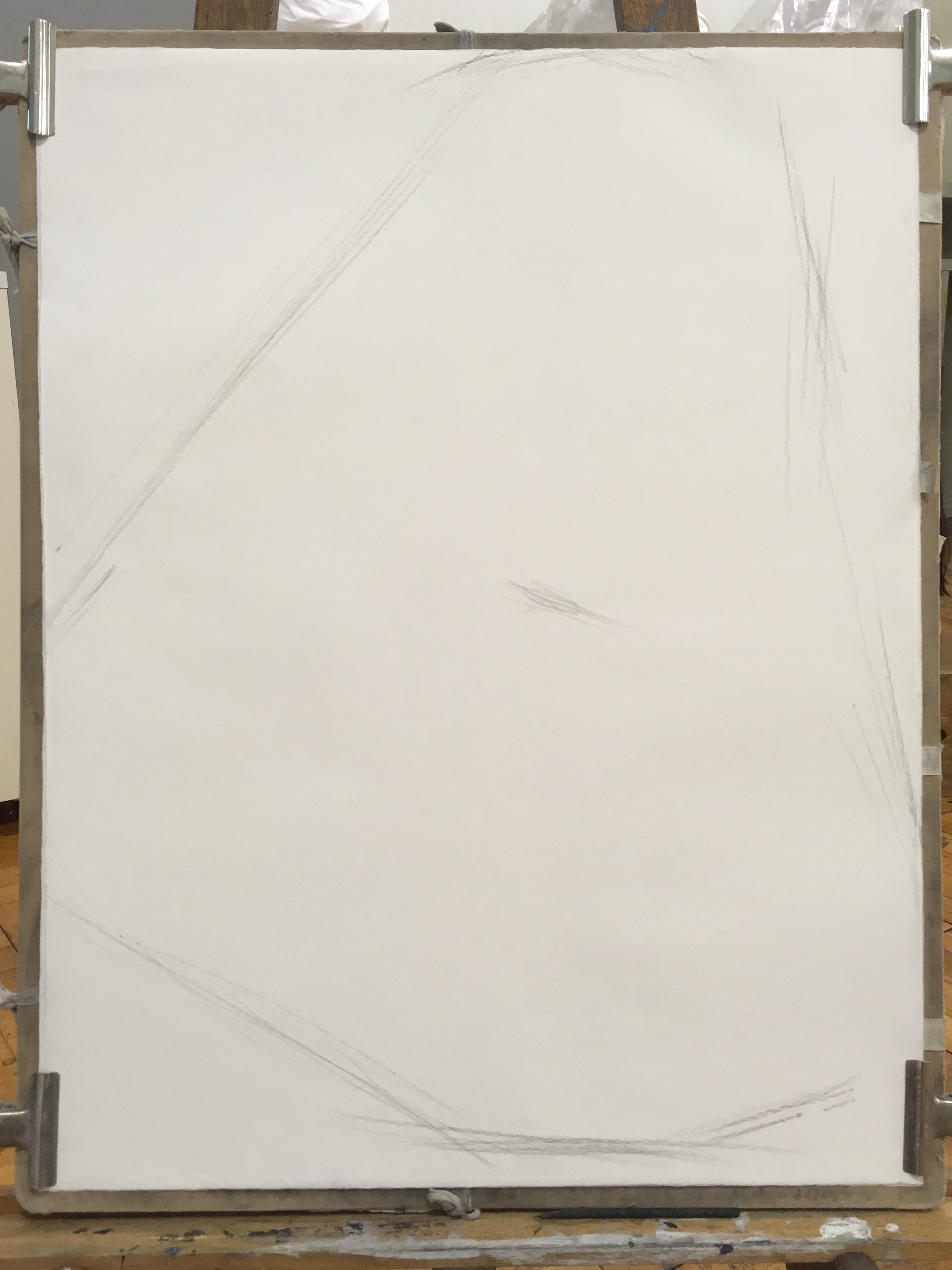

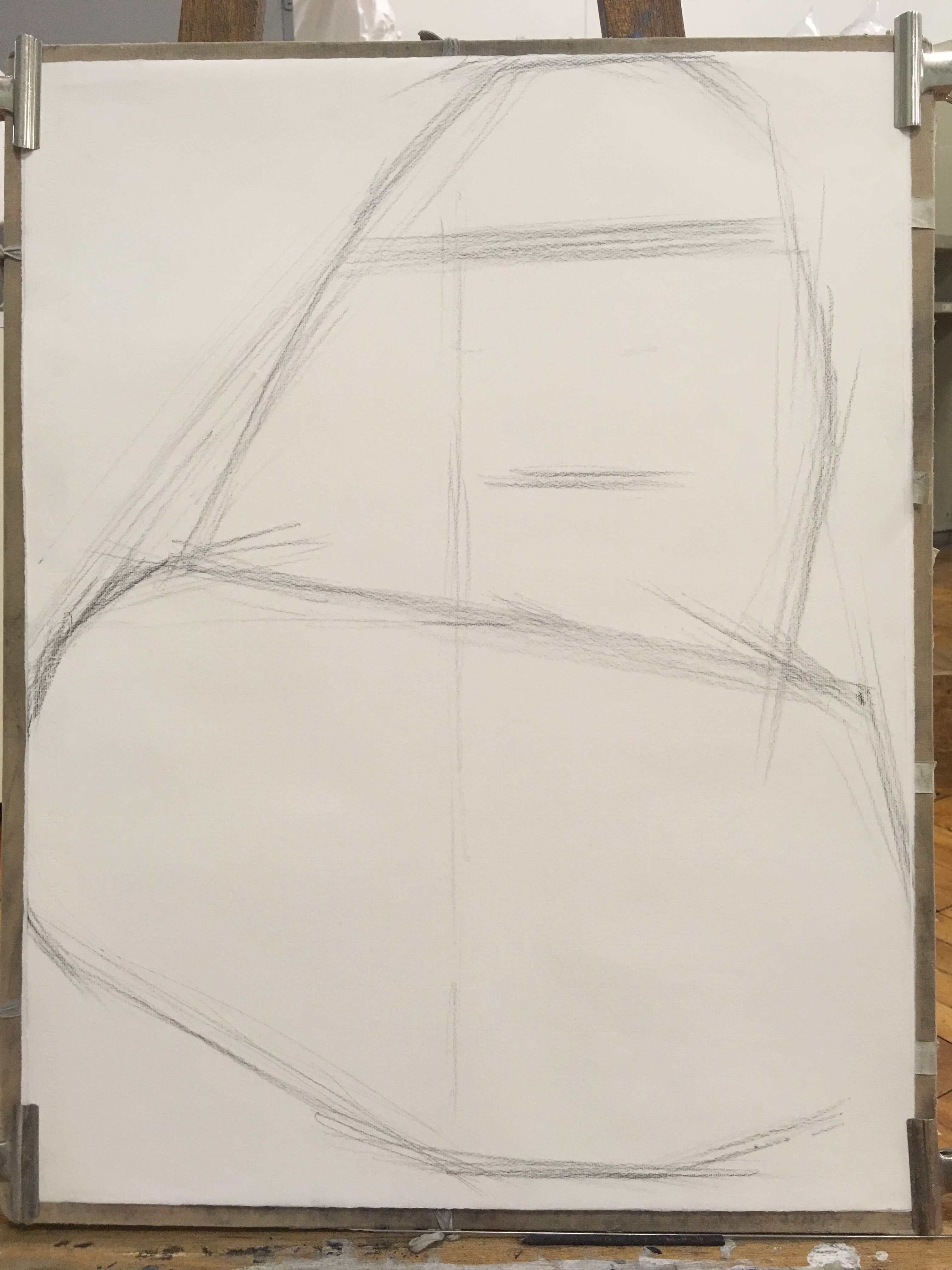

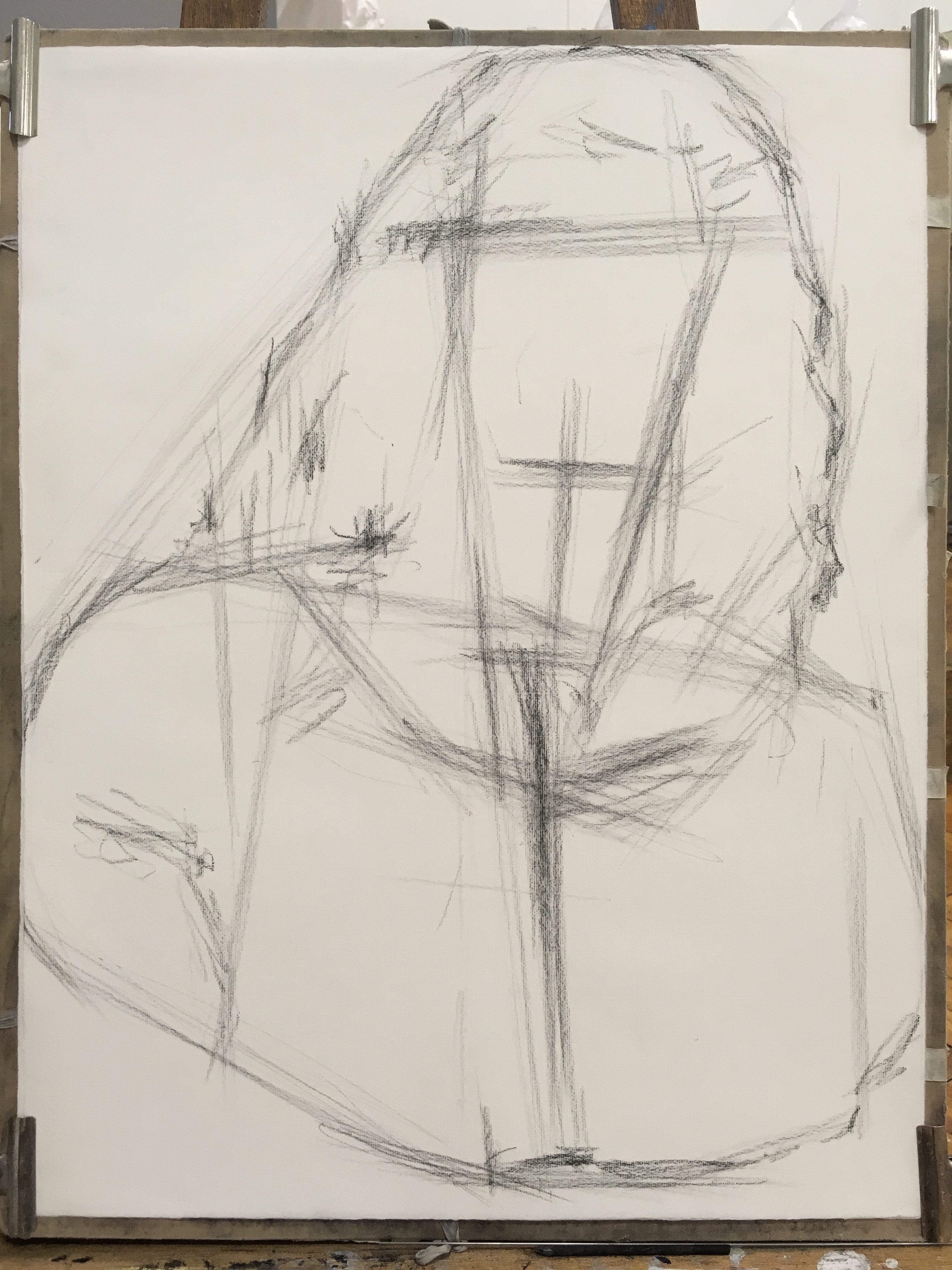

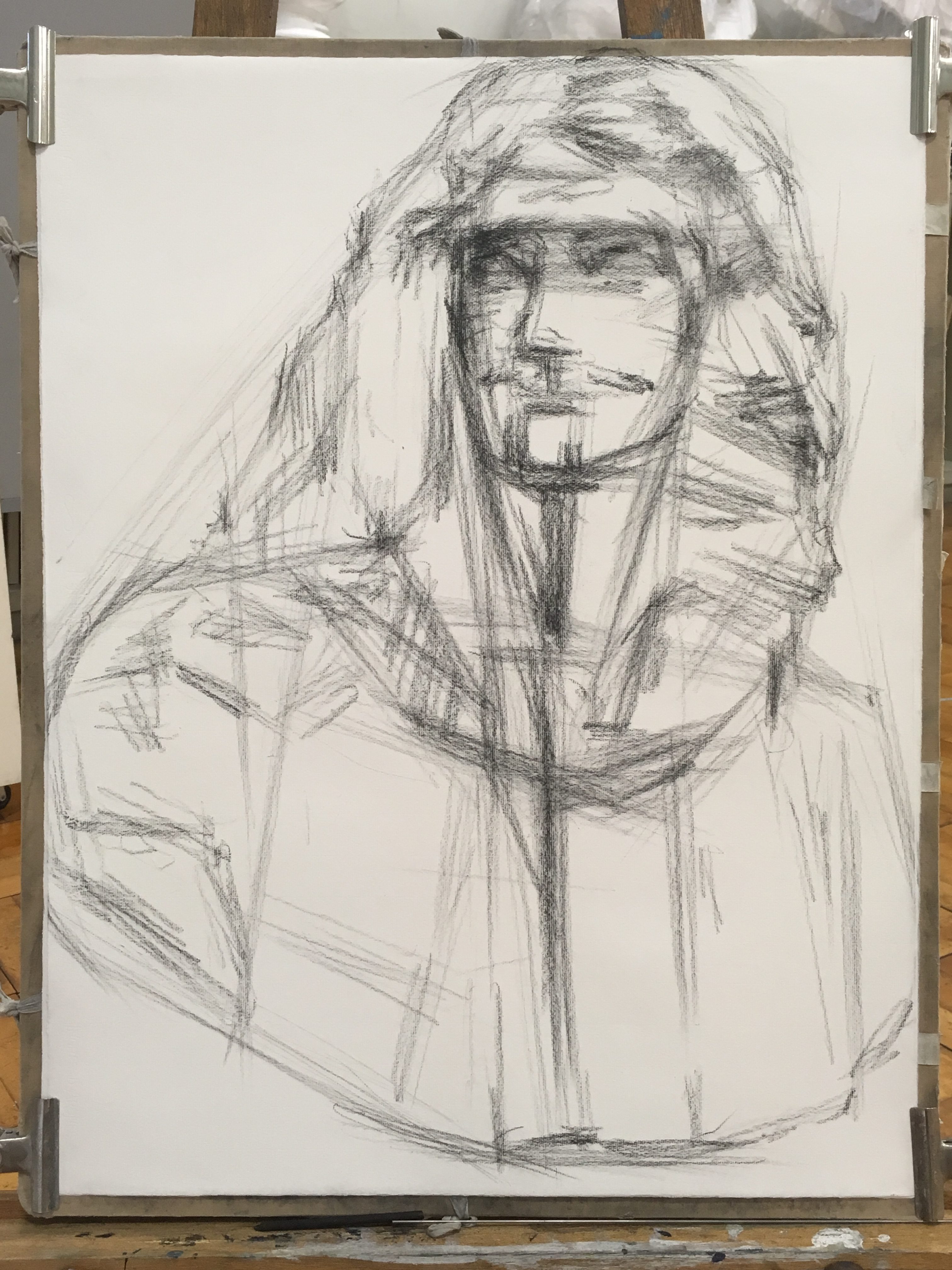

②描き出し(構図、形)

比率、構造、水平、垂直、軸、流れ、繋がり。。。あらゆる見方で形の関係性を検証していきます。

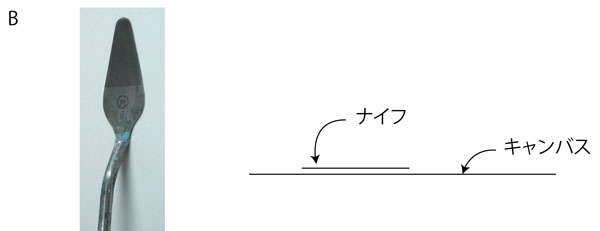

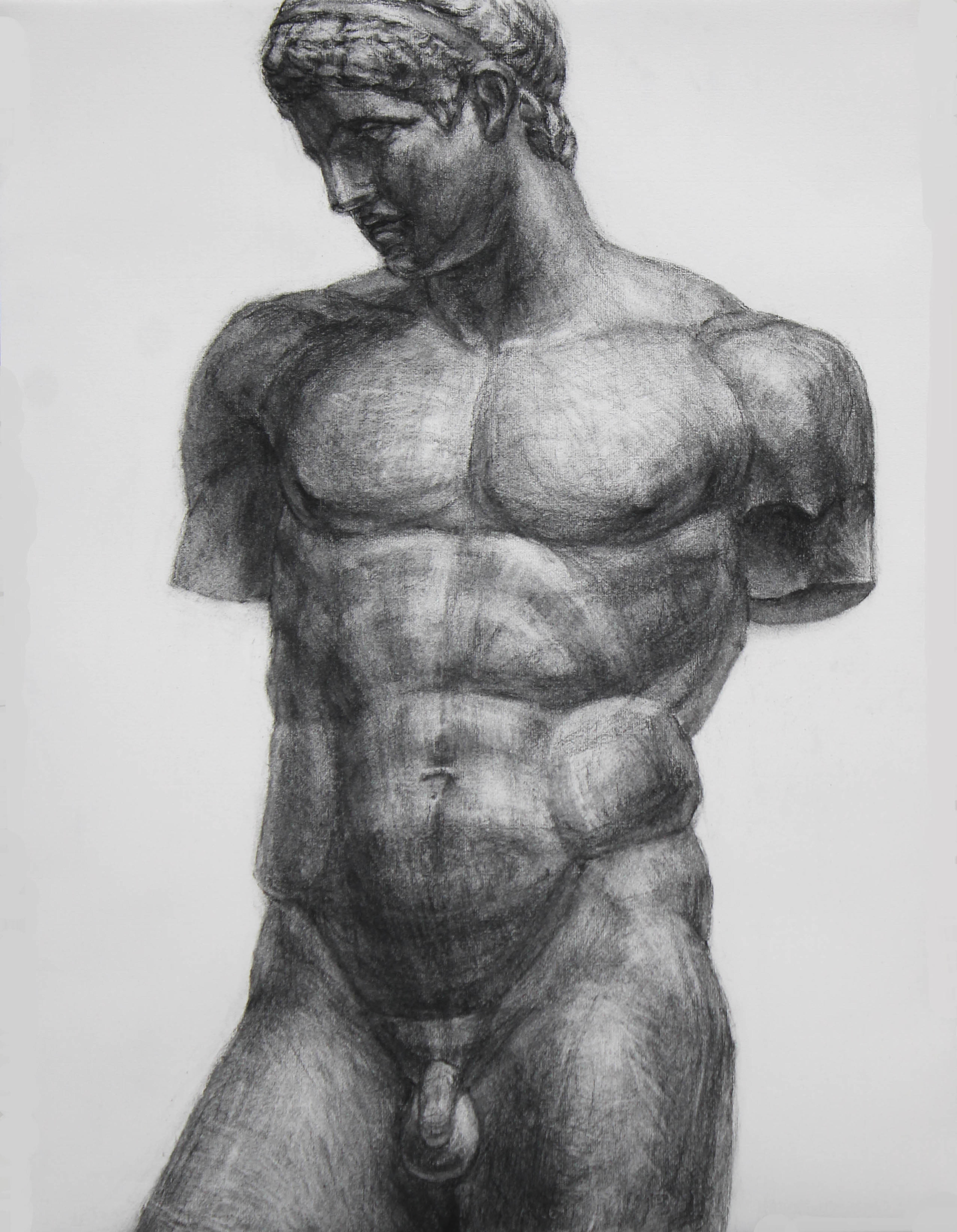

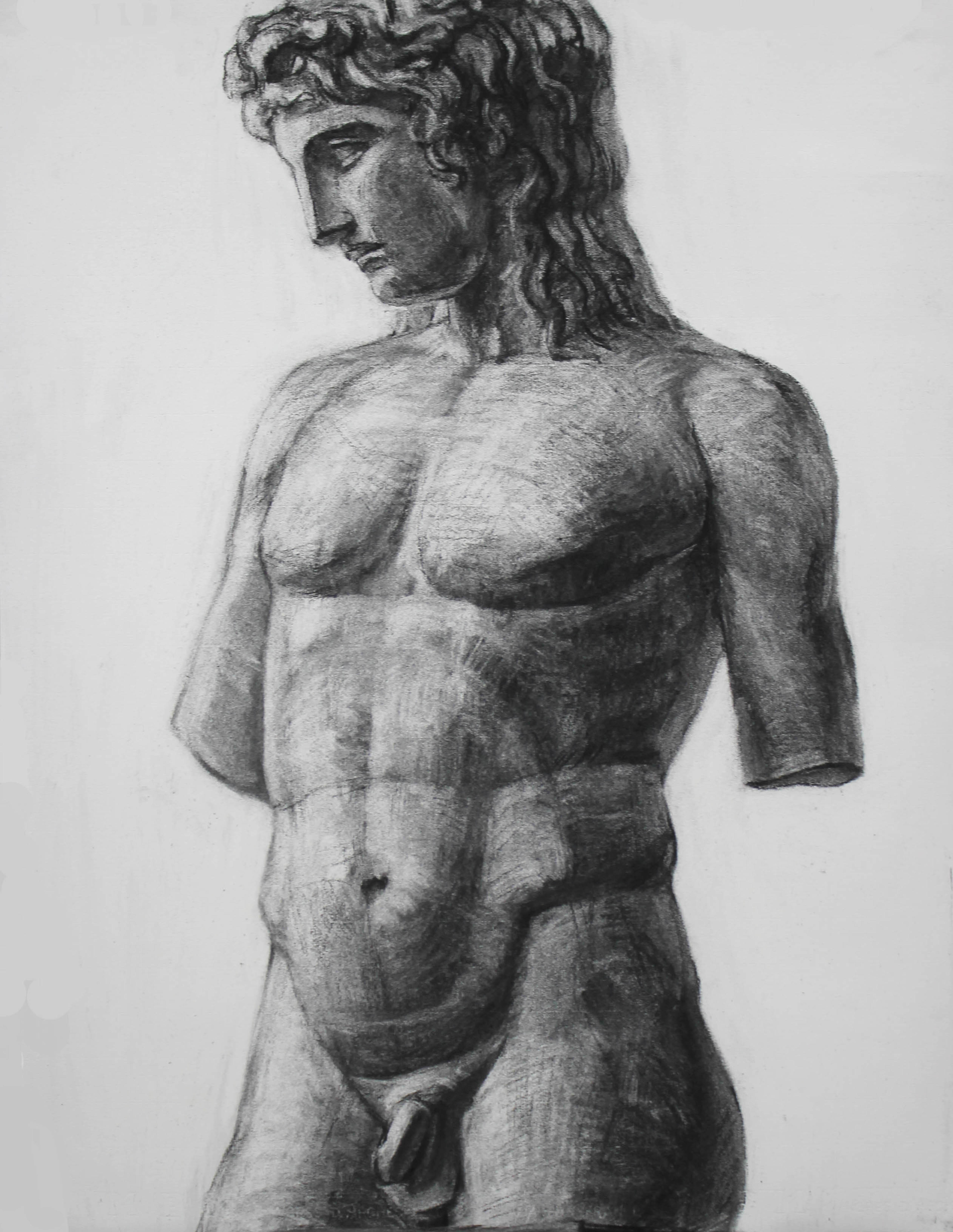

わかりやすい画像があったのでモリエールの描き出しを参考に。

本番の描き出しで見ていきたい順番としては?構図→?大きなバランス→?細かな配置。

??で不安材料が多いと?でつじつまが合わず、「何か違うけど何が違うのかよくわからない状態」になりやすいです。そういう点でも??の観る力を養うクロッキーは大切なんですね。

?の段階では遠くと遠くの関係性が合っていることが何より大切です。?を足すことでさらに?を強化していくようなイメージです。

?

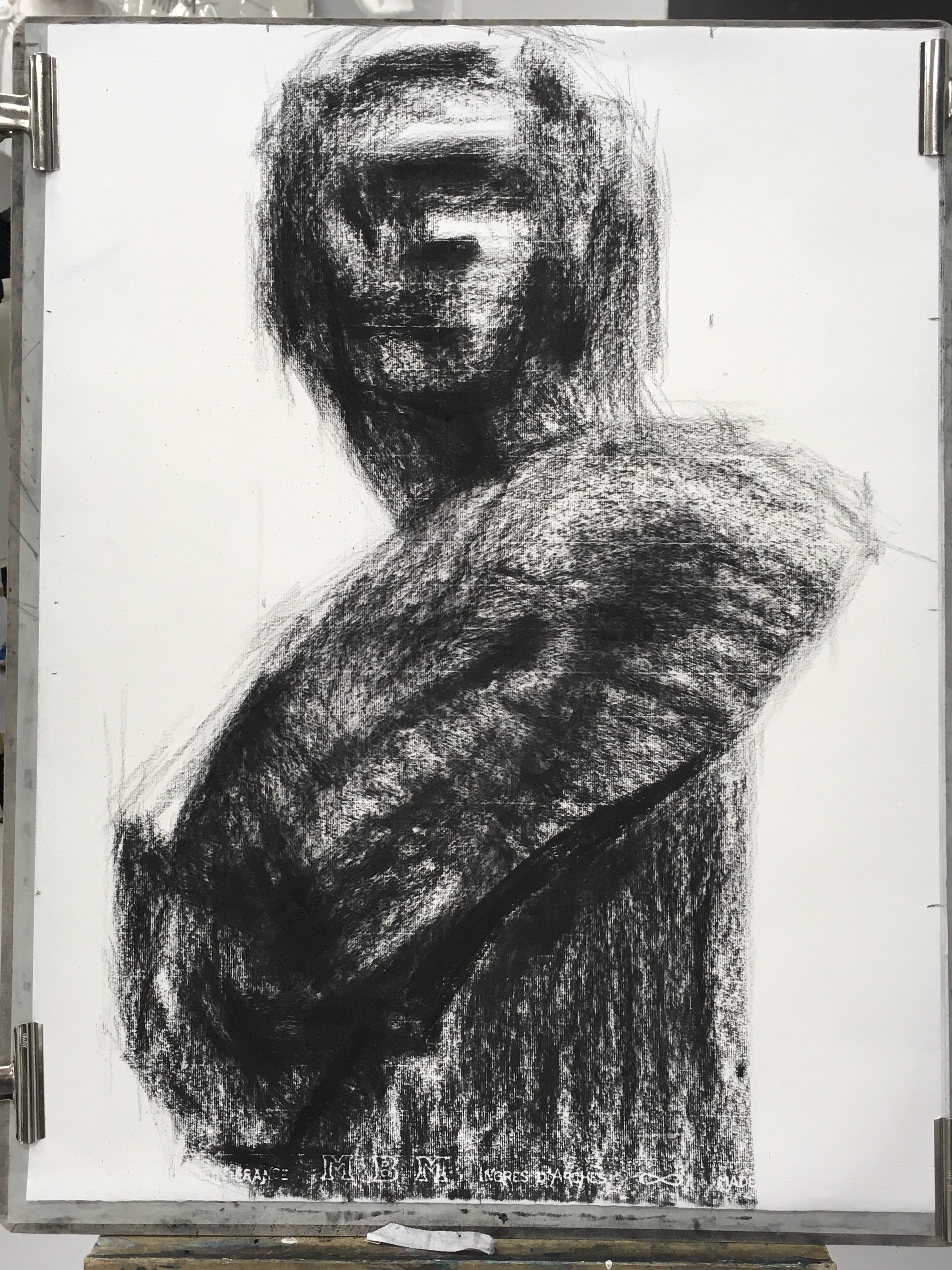

?

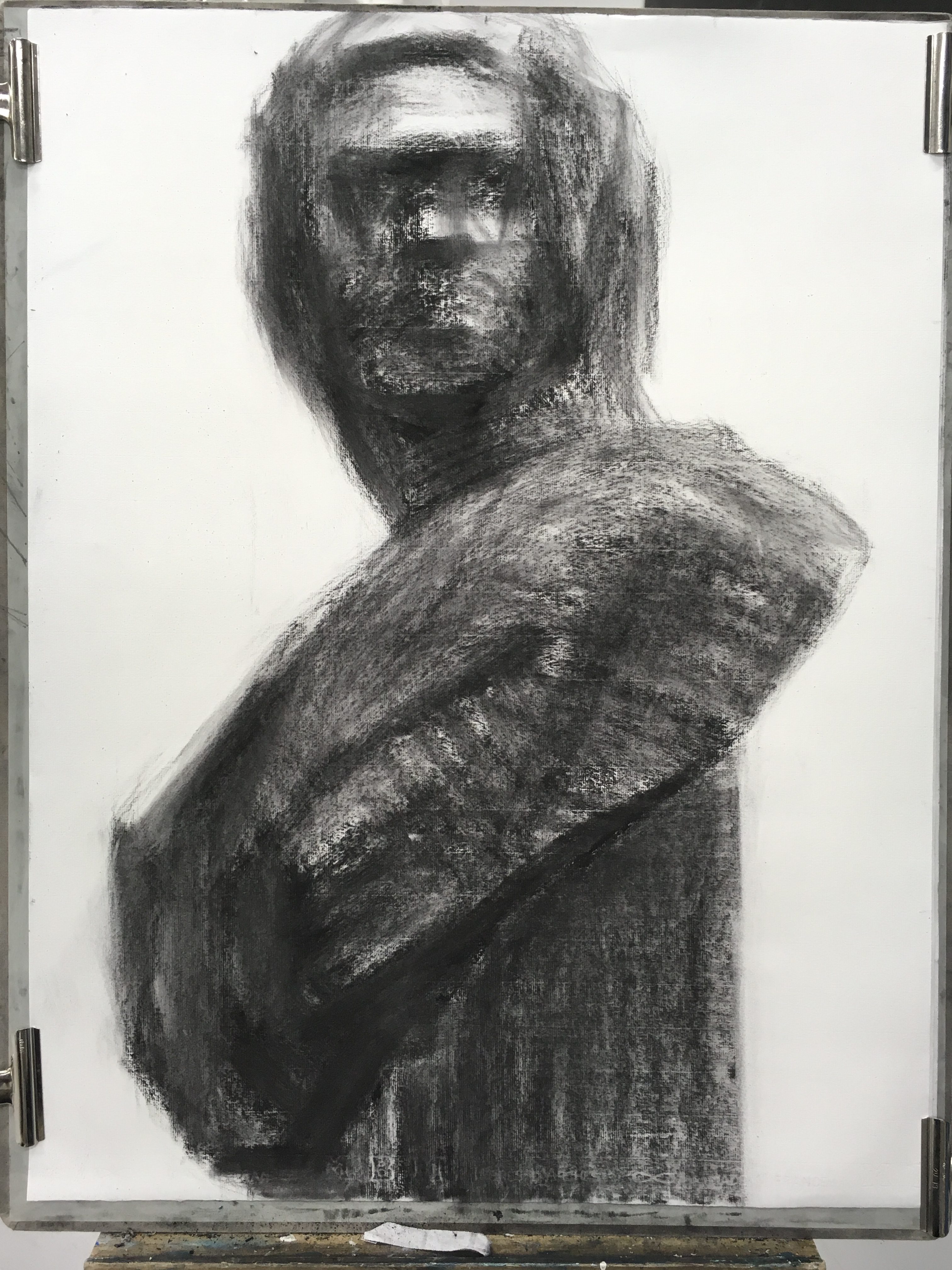

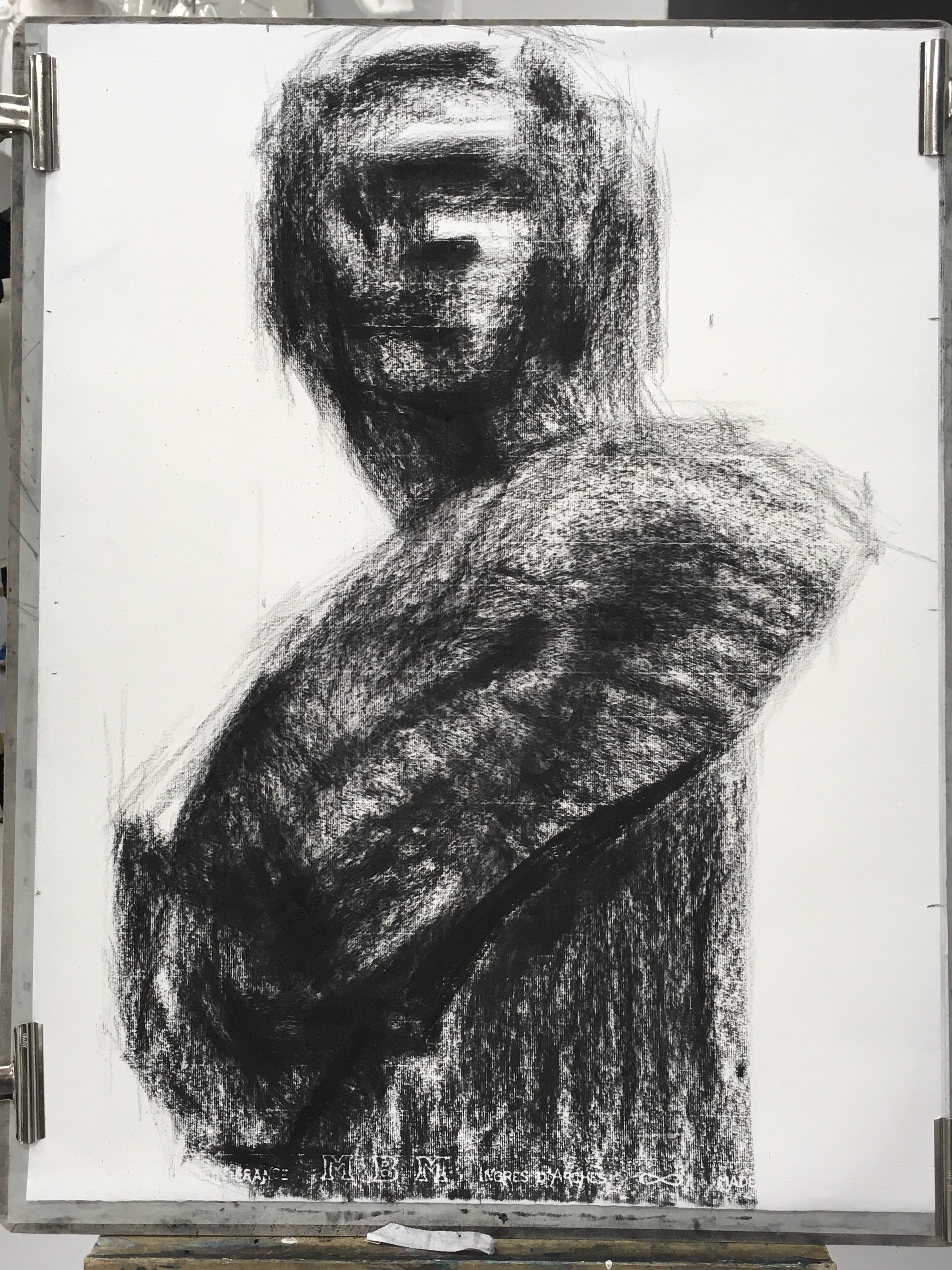

?

③明暗

屋台骨がしっかりしてきたら一気に炭をのせていきます。この作業はやってて気持ちいい笑

この時のポイントは細部はあまり気にせず、大きく暗い、中間、明るいの三段階くらいに分けることと、1番明るいグループに属する部分にも炭を乗せることです。理由は後でわかります。色の分かれ目が形の変わり目になります。

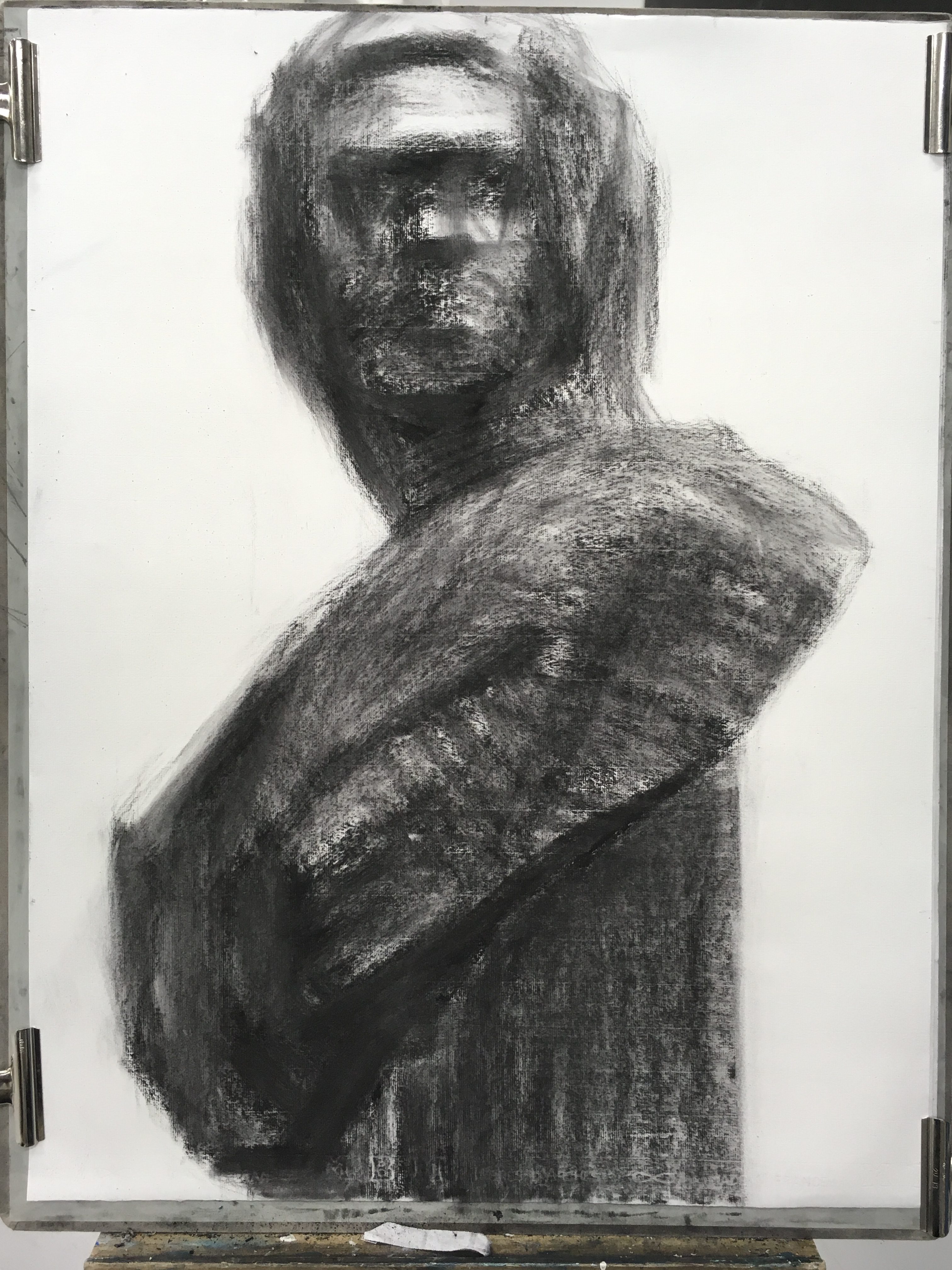

④空間と量

まだ表面に浮いている色味を紙に定着していきながら画面内の手前と遠く、大きなボリュームをここで出来るだけはっきりと出します。

この時も細かいことは置いといて、自分から見てモチーフの1番近い、中間、奥の3グループくらいを意識してあとあと細かく描き込んでもスケール感が弱くならないように設定をしっかり作ります。ガーゼをほかの描画材と同じように形を捉えるように使うのもポイントです。

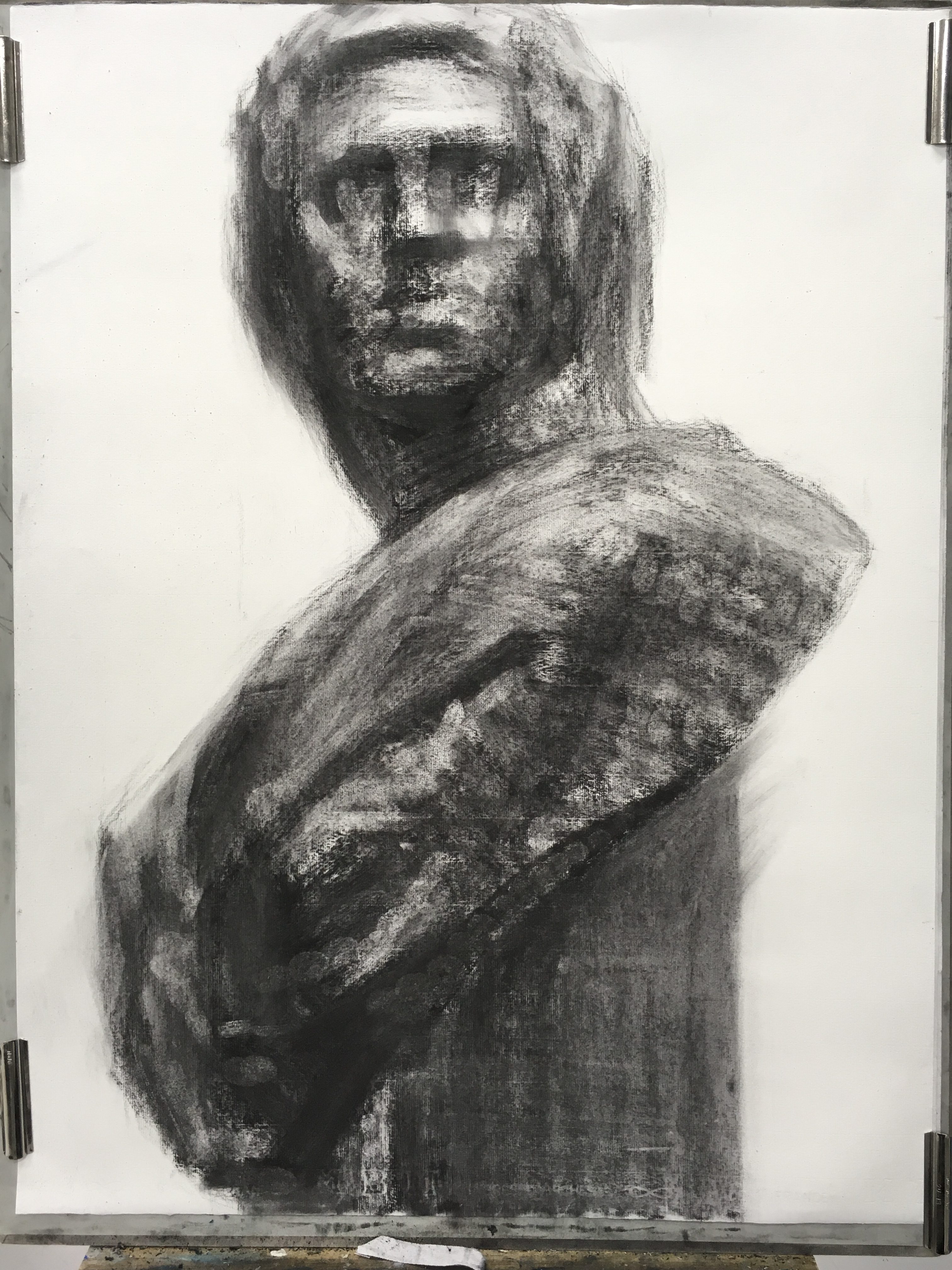

⑤光と細かな面

④までで出来た下地に対して、指の腹を使って光の当たっている面を少しずつ増やしていきます。③で明るいゾーンにも炭をのせたのはここからの光を取り入れていく仕事をスムーズに進めるための布石だったんです。

「木炭デッサンは指で描く」と言っていいほど、ここでググっと情報を増やします。わかりやすい場所から始めて、食パンでさらに明るい調子を入れる仕事につながるレベルまで食い下がります。

食パンは始め③のように形をつなげながらザックリとした捉え方から入りたいものです。

ここまでくれば完成予想図が見えて来ましたね。ここからは炭で描く→ガーゼ→指→パンの繰り返しによって基本的には仕上げまで行きます。大理石の塊から少しずつ形を彫り起こすように、ボケた画像のピントを少しずつ合わせていくように微調整をかけながら仕上げに向かいます。小さな見方、大きな見方を交互に繰り返します。書いてて気づきましたが「反復」は僕のプロセスのキーワードかもしれません。

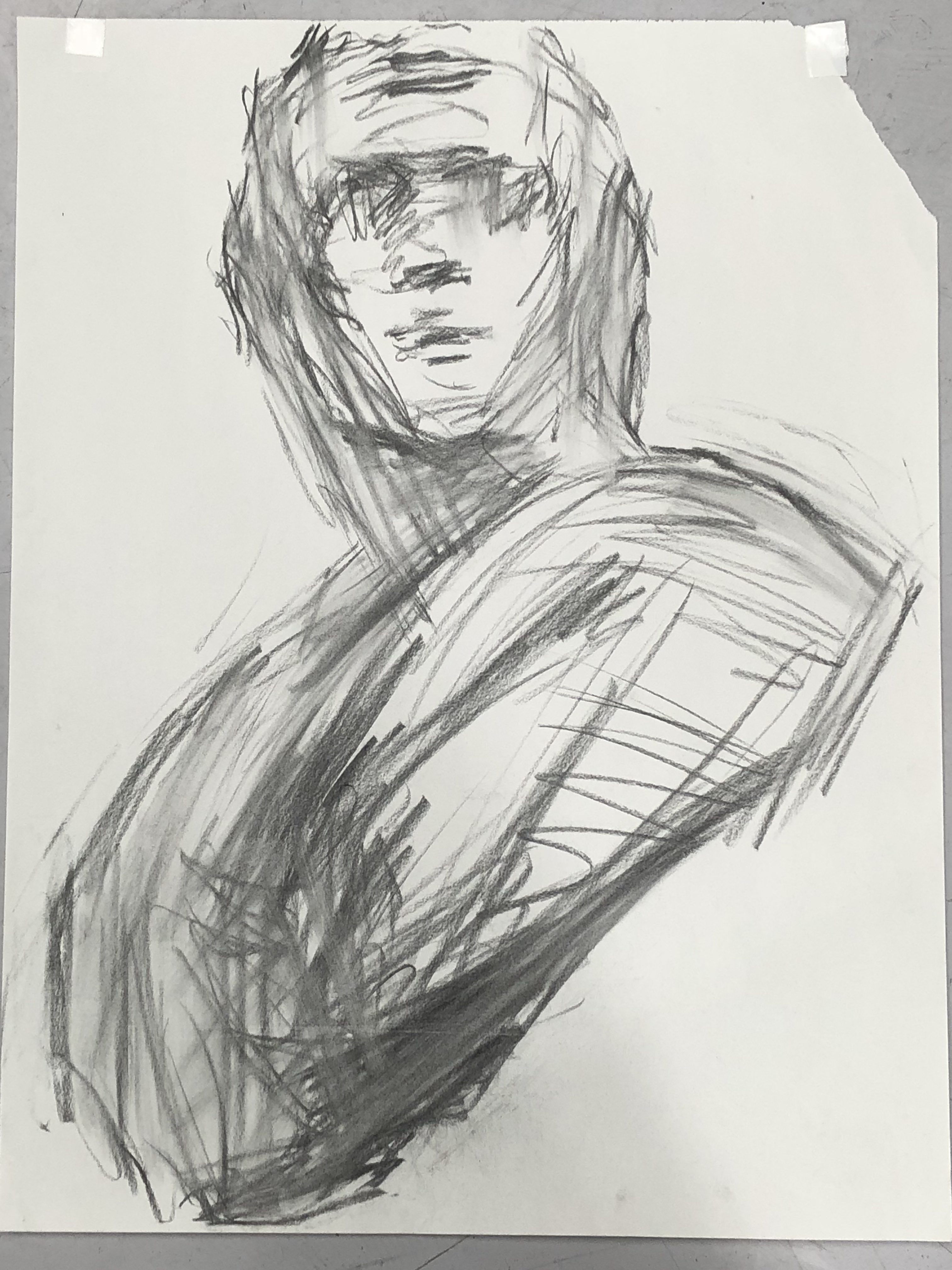

完成はこんな感じです。

後半の仕上げに向けてのあれこれはまた後日。今回は前半の安心出来るレベルまでの持って行き方の一つのパターンを紹介しました。

一つ一つのプロセスでのポイントをしっかり押さえることで、強固なベースが立ち上がってきます。

また受験などの一発勝負を考えた点で、自分なりの「型」があると仕事も安定しやすいということです。ただ、気をつけなければいけないのは「型」自体に意義があるのではなく、モチーフそのものの形の観察に集中するために「型」があるという位置付けに意義があります。なによりも大切にしたいのは素直な観察なんです。

繰り返しになりますが、これは新妻のプロセスなので、あくまで一例です。自分の力が出せる「型」をみなさんも是非今までの制作を振り返り整理してみてください。