「今年は暖冬だから薄着でいいねぇ」なんて言っていたら

この数日でものすごく寒くなってきてしまい、驚いています。

基礎科講師デザイン科担当の名越です。

先日寒くなったと同時に我が家の給湯器が壊れ、冷水しか出ない状況です。

ピンチというのはいつでも平穏の隣り合わせなのだなぁと思うここ最近です。

さて、最近といえば、1月19日にシンビでは高校1~2年生を対象とした

石膏コンクールが開催されました。

当日参加、応募合わせて200名以上の方が参加してくださり、

会場的にも、作品的にも大変盛り上がったコンクールとなりました。

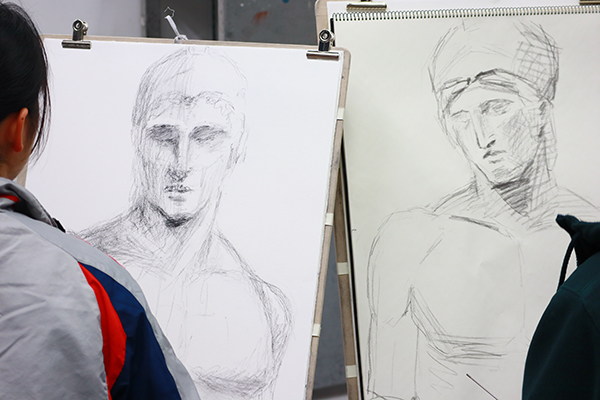

実際の受験と同じ時間、同じ紙のサイズで石膏像を描いたわけなのですが

実は私が教えている基礎科ではそのシュチュエーションで描いたことが無く、

みんなだいぶ苦戦していたようでした。

1年後にはこの状況にも慣れていないといけないわけですから、

良い準備になりましたね!

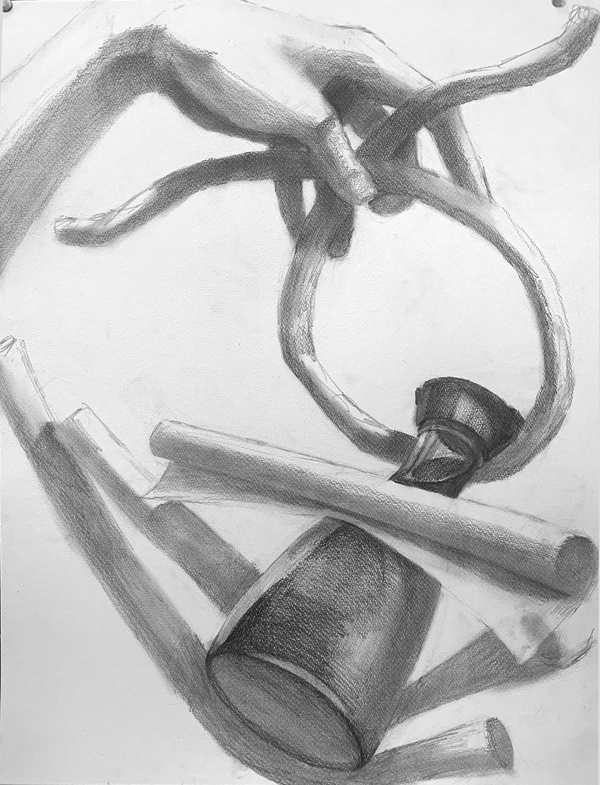

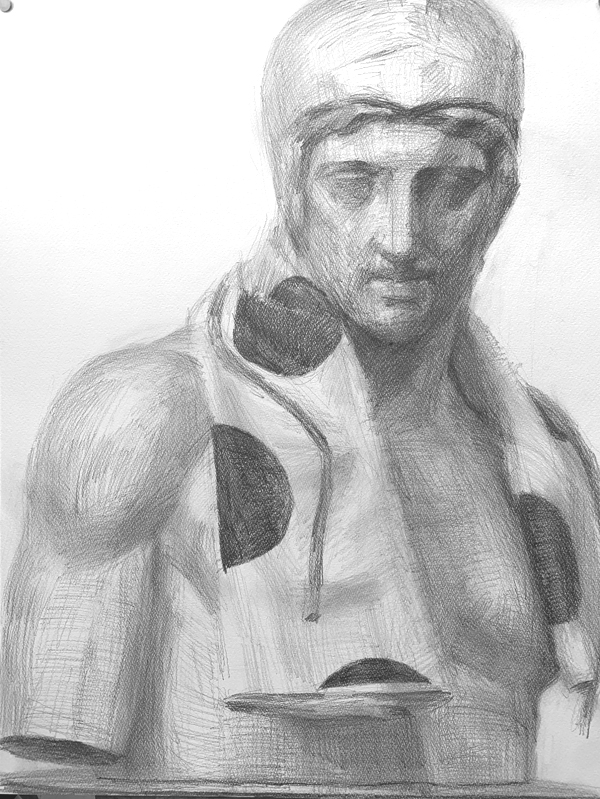

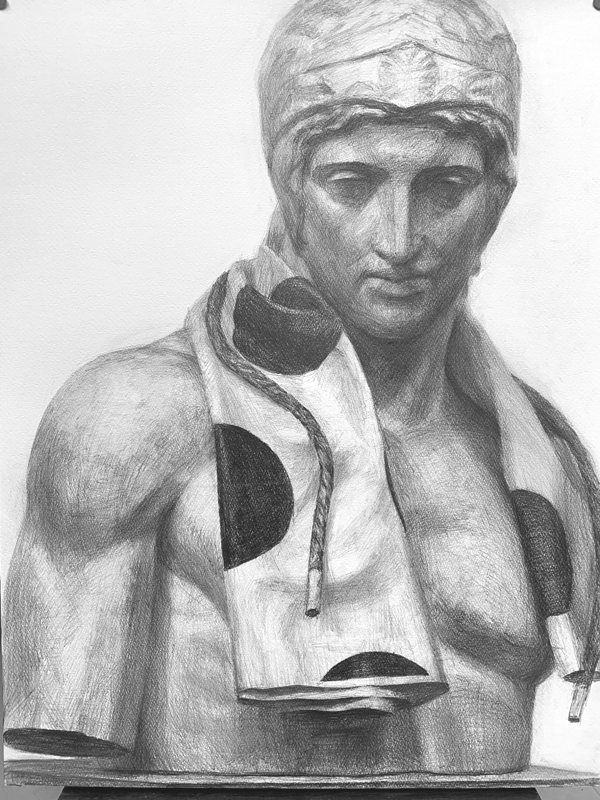

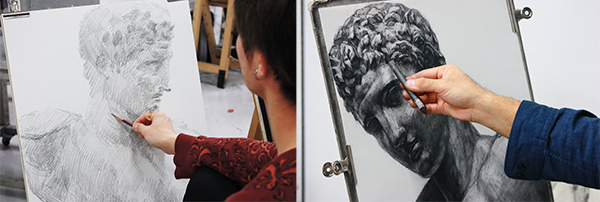

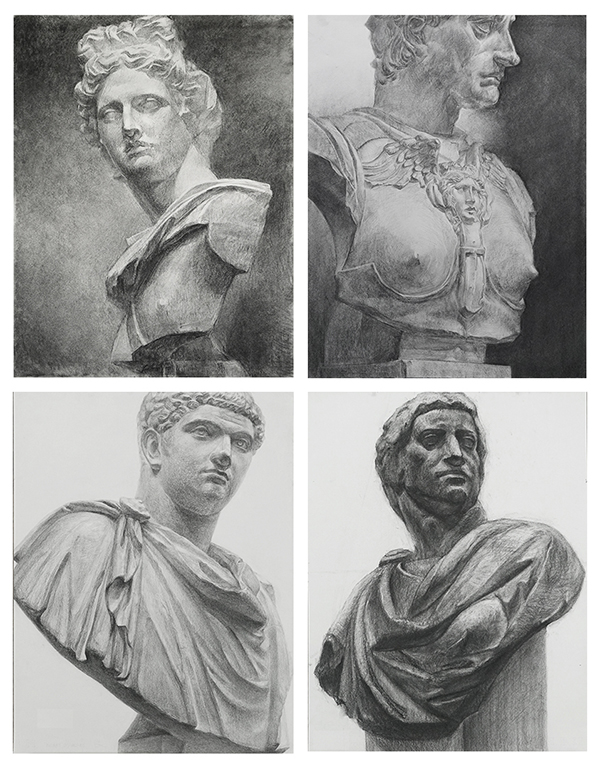

参加者に混じって彫刻科とデザイン科の先生が本気デッサンをしてくれました。

その後、先ほどまで描いていたデッサンを使用しての、

大人気企画『デッサン解説コーナー』は、疲れているにもかかわらず

みなさん食い入るように聞いていたのが印象的でした。

なかなかデッサンの座学ってないですからね…

そして、

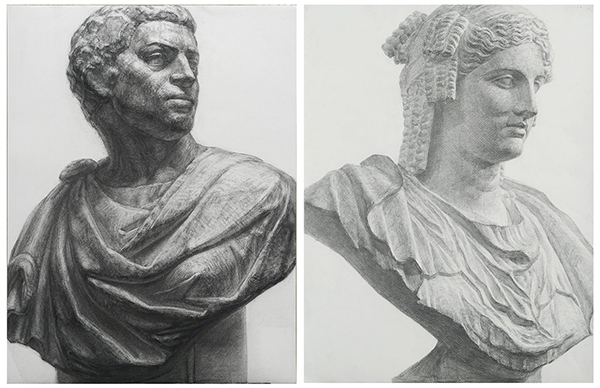

今回のコンクール上位作品はこちらです!!

高校2年生とはいえ、さすが上位に来る作品は上手いです。

採点の時にも、上位に来る作品は自ずと先生たちの手もばらつくことなく

スッスッと上がりました。

逆に採点時にまず手が上がらないのは

・人間としておかしい

・構図が悪い

・顔が極端に似てない

・途中で終わってる箇所がある

などだと思います。

最初の荒選り(あらより)で落ちてしまうと、そこから上位に入っていくことは

ほぼありません。

ですので、まずは、上記の点をしっかり抑えていくことが大事です。

講評では各科の先生方が講評をしてくださりました。

まだ専攻する科を選べてない生徒の方もいらっしゃったので、

講評を聞いて、少しでも専攻の基準となれば良いなと思いました。

今回の講評の様子はYouTubeにて2月上旬公開予定ですので、

是非是非ご覧ください。

また、前回のコンクールの講評の様子はすでにアップされていますので、

まだご覧になってない方は是非、ご覧ください。

https://youtu.be/bY4CitZhVcQ

今回コンクールに参加されていた生徒の方の多くが、高校2年生でした。

芸大の試験まで、あと約1年と1ヶ月。

これを『まだ』と捉えるか、『たった』と捉えるかは、

その人次第だと思います。

「現役生は、当日までのびる」と言われています。

今回のコンクールの結果は、あくまでも今の段階の自分の実力です。

良かった人は、さらに上を目指して。

悪かった人は、結果を真摯に受け止めて自分の悪いところをきっちり直して。

原因と結果を客観的に見て、何をすべきか考える。

それが一番大事なことなのではないでしょうか。

私は司会をもっと上手くならないといけないな、と痛感しました…

ではでは

[シフレ] キャリーカート 折りたたみ 軽量 G6000 siffler 1.7 cm

[シフレ] キャリーカート 折りたたみ 軽量 G6000 siffler 1.7 cm 全家協(Zenkakyo) ショッピングキャリー キャリーカート ショッピングカート ブラック¥1,854(Amazon価格)

全家協(Zenkakyo) ショッピングキャリー キャリーカート ショッピングカート ブラック¥1,854(Amazon価格) Aidodo キャリーカート静音 折りたたみ式 軽量 コンパクト台車 頑丈 ハンドキャリー 荷物運ぶカート旅行用品 防災用品 アウトドアカートキャンプ用

Aidodo キャリーカート静音 折りたたみ式 軽量 コンパクト台車 頑丈 ハンドキャリー 荷物運ぶカート旅行用品 防災用品 アウトドアカートキャンプ用

LVYUAN キャリーカート 階段 折りたたみ 軽量 静音 運搬 キャリー コンパクト 固定ロープ付き アルミニウム合金 水晶ホイール 耐荷重75kg アウトドア 段差・階段・カーブ・斜面でこぼこ道にも対応 10つの車輪 (付属品:4つの小さな車輪+バッグ+弾力ロープ)

LVYUAN キャリーカート 階段 折りたたみ 軽量 静音 運搬 キャリー コンパクト 固定ロープ付き アルミニウム合金 水晶ホイール 耐荷重75kg アウトドア 段差・階段・カーブ・斜面でこぼこ道にも対応 10つの車輪 (付属品:4つの小さな車輪+バッグ+弾力ロープ)