こんにちは渋谷校です。

最初のうちの課題で、よく幾何構成ってやらされますよね?

でもこういう状況で初心者には何を目的にやるかわからないという人は多いと思います。

ま、道具の使い方を経験するだけでもためにはなるのですが、

目標や課題の意図を知って制作するともっと役に立つのと思おうのです。

そこで今回は幾何構成のポイントについて、ごく簡単にですが解説します。

まずは目次

1.幾何構成とは

2.構図について

3.粗密

4.対比

5.透明表現

では、本編です。

1.幾何構成とは

幾何構成とは、例えば課題:

①平面構成

生円、正三角形、長方形、直線、自由曲線を自由に配置し美しい色彩構成をしなさい。

【条件】

◯各構成要素は使用する数、大きさは自由とする。

◯画面サイズは縦30cm×横40cm横位置とする。

◯質問があれば連絡してください。

とかよく言っています。

このように幾何形体(丸や三角形、直線など)を配置してその中を塗る平面課題の種類です。

ネットで「幾何構成」と画像検索して確かめてください。

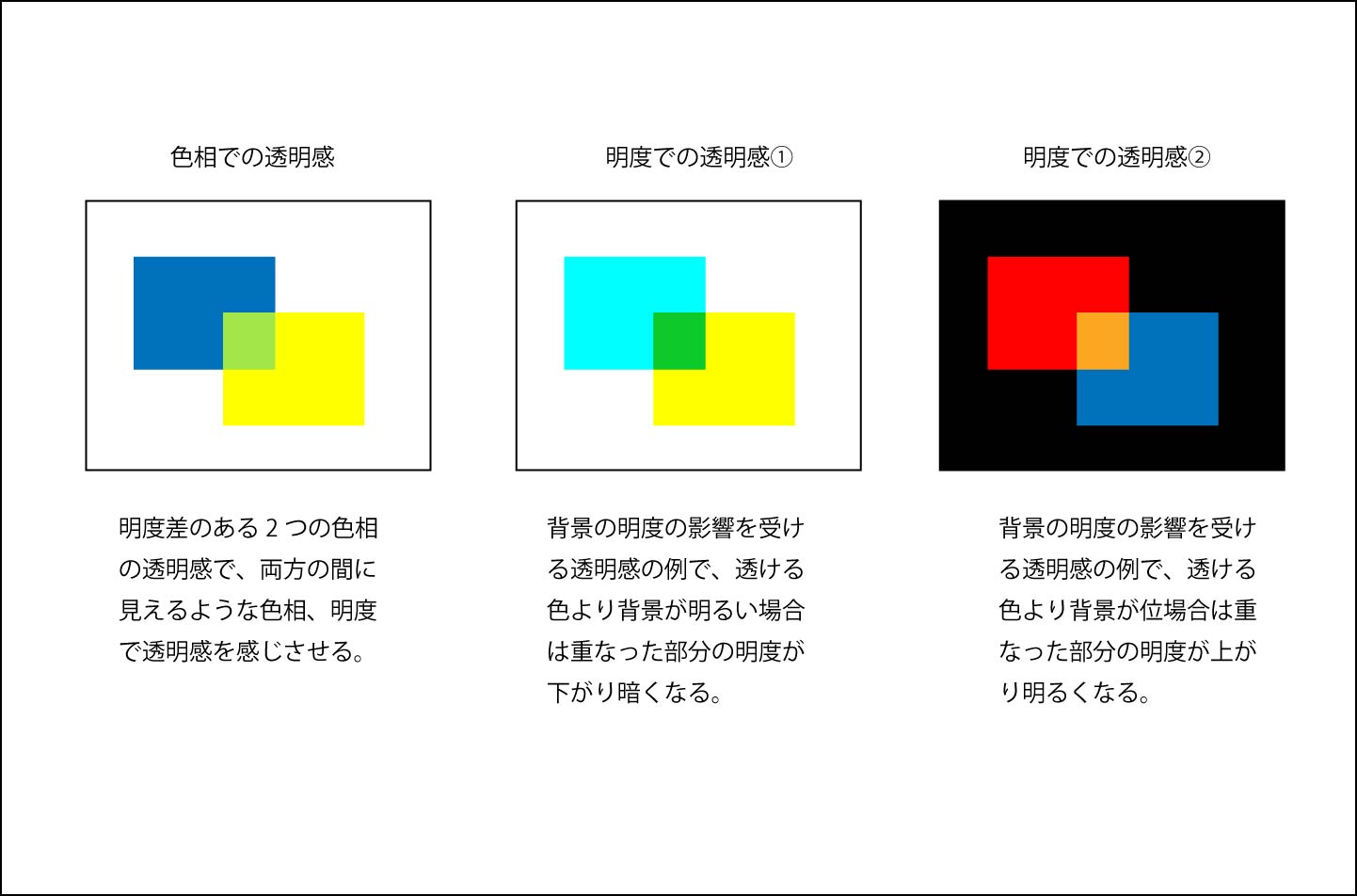

基本的には各図形は重なったら透ける。

直線は画面の端から端まで通った一本のまっすぐの線で巾のない境界線のことです。

自由曲線は角のないなめらかな曲線のことです。

画面から形は、はみ出しても良いですが、元の形が感じられるように入れることが大事です。

2.構図について

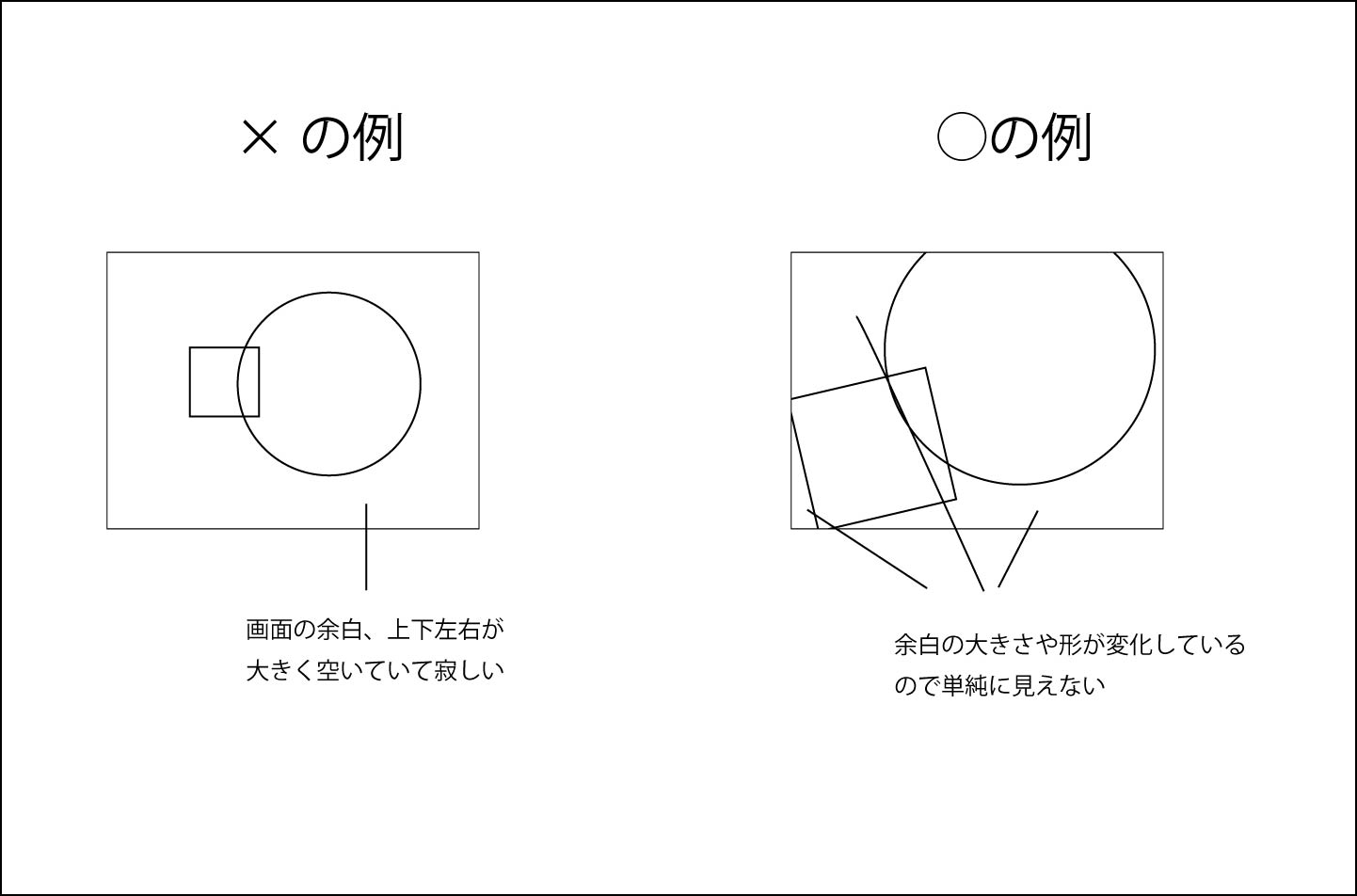

構図に関しては、大きく入れる。画面の上下左右にモチーフがあり、余白が大きく残らないようにする。

画面に対しての大きさだけではなく、モチーフを入れてできる余白に気を使うことが大事です。

3.粗密

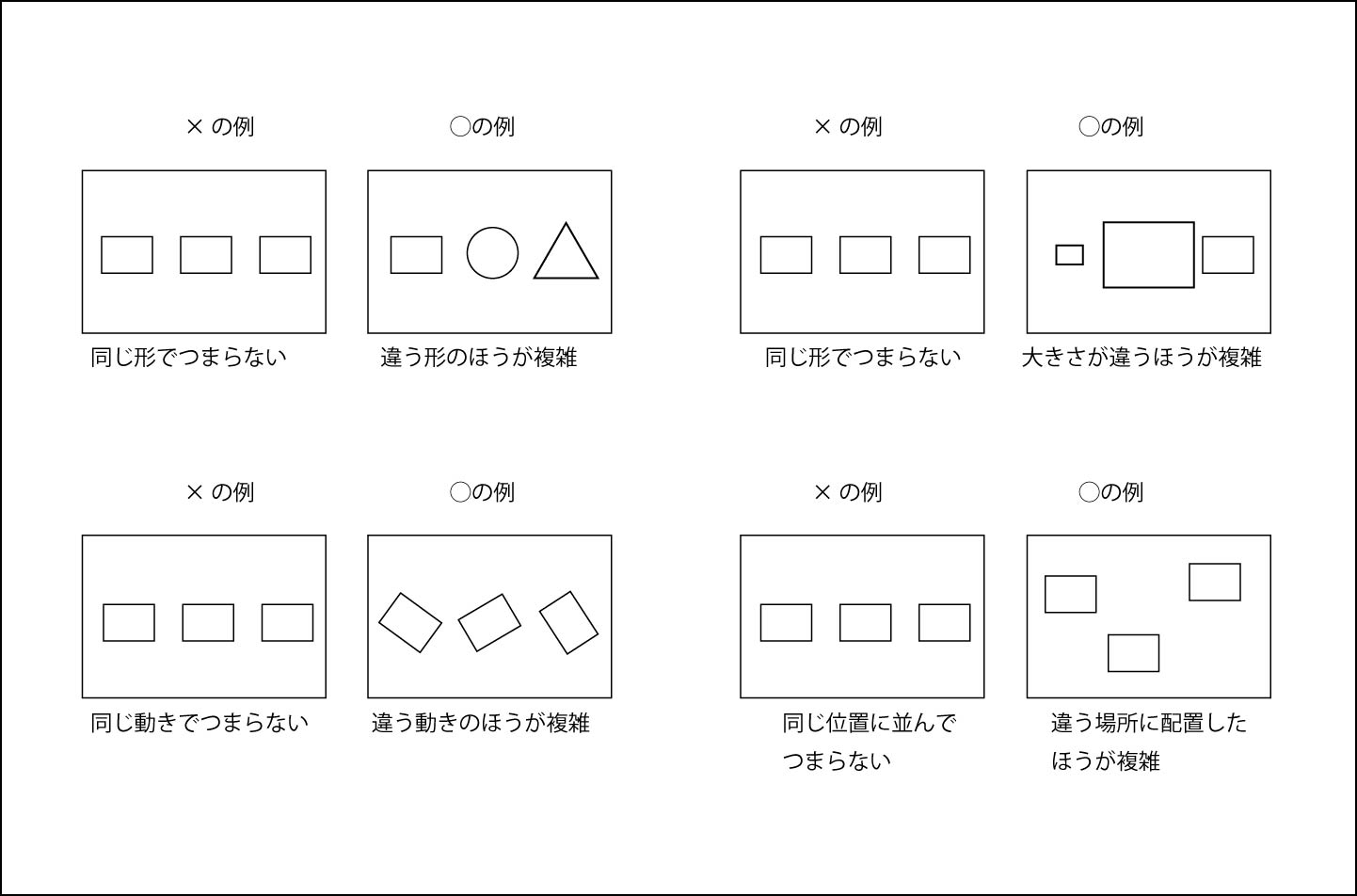

モチーフの形や、並び方、密度が単純だとつまらなく見えてしまうので、配置する時に粗密などに注意しながら構成するほうが良いとされています。

対称や平行など、動きの少ない構成にならないほうが良いでしょう。基本的につまらないとは単純、面白いのは複雑ぐらいの感じで考えましょう。

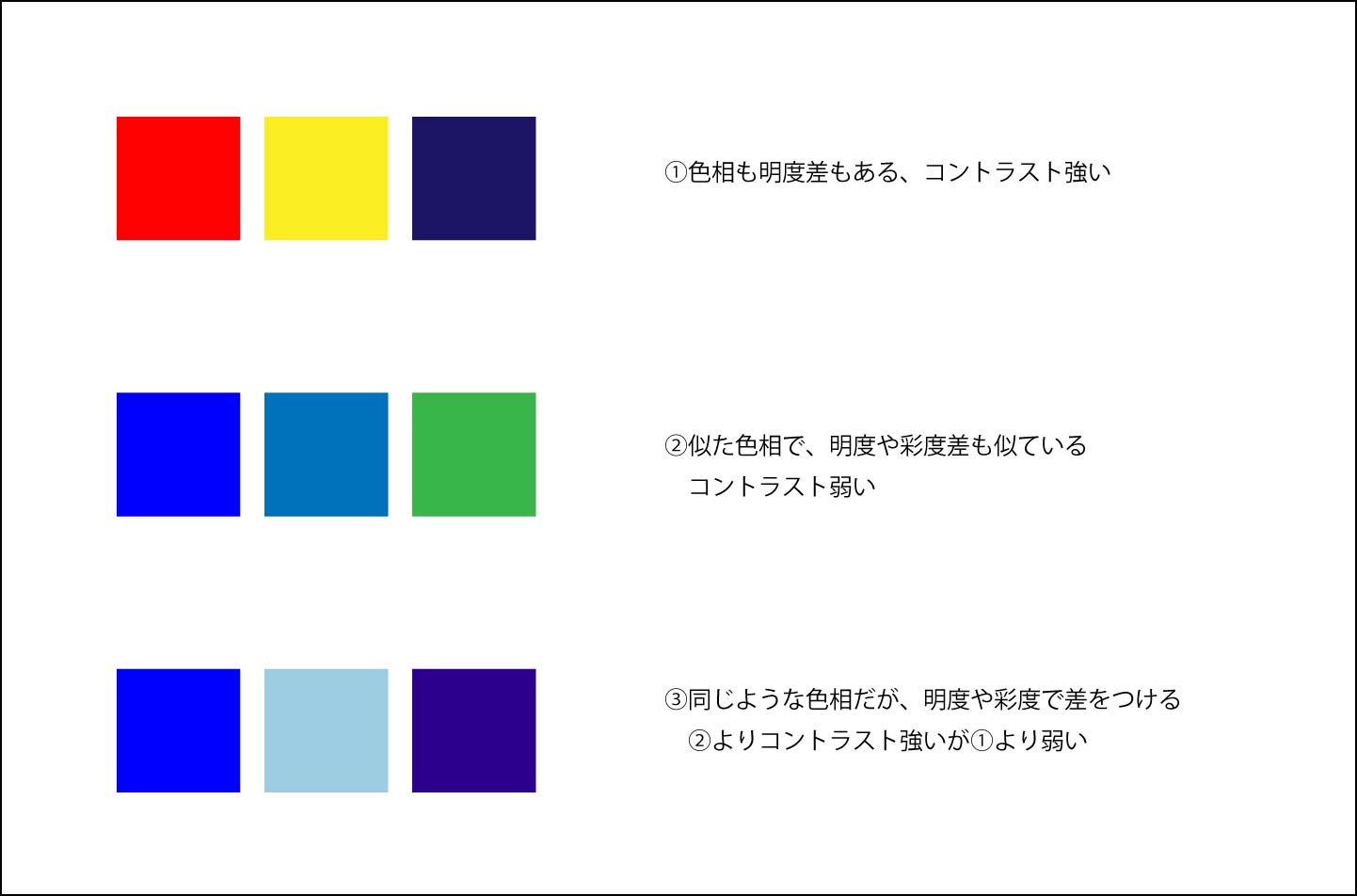

4.対比

色を配置する時に同じような対比ではなく、いろいろな対比を作ったほうが簡単に見えないので良いです。

図のようにいろいろな対比の種類を画面上に作ったほうが複雑に見えて良いです。

5.透明表現

形体が重なった時に透けるのですが、その時に色面の色を変えるだけではなく透明表現をすることも大事です。この後の平面などで使用する表現にもなりますので、幾何構成を制作するついでに出来るように練習しましょう。

透明感の出し方の例ですが、この他にも色々方法はあるので実験してできるようにしましょう。

幾何構成自体は試験に出題されない受験校もいっぱいありますが、モチーフ構成でもイメージ構成でも必ずこれらの知識は役に立ちます。

ただし、構成の良さは平面をよく見せる要素なかで、いちばん重要なことではないので気をつけてください。テーマによっては平行に置くことが大事になる場合もあります。

ただし、平面を美しく見せる基本的な知識なので、自分のテーマが許す範囲で必ず考えるようにしましょう。

まずはエスキースで明度計画をしながら、しっかり良い作品が作れるようにしていきましょう。

エスキースの方法についてもおいおい解説するようにします。

これであなたは平面マスターに。では渋谷校でお会いしましょう。初心者から丁寧にしっかり指導しますよ。

さて、お役に立てたでしょうか。また、なにか上げて欲しい題材がありましたら渋谷校までリクエストください。出来る範囲で掲載していけたらと思います。

★パネル

★パネル ★鉛筆

★鉛筆 ★紙

★紙 ★練りゴム

★練りゴム ★デスケル(計測枠)

★デスケル(計測枠) ☆はかり棒(スポーク)

☆はかり棒(スポーク) ★フキサティーフ

★フキサティーフ ★クロッキー帳

★クロッキー帳 ★カッター

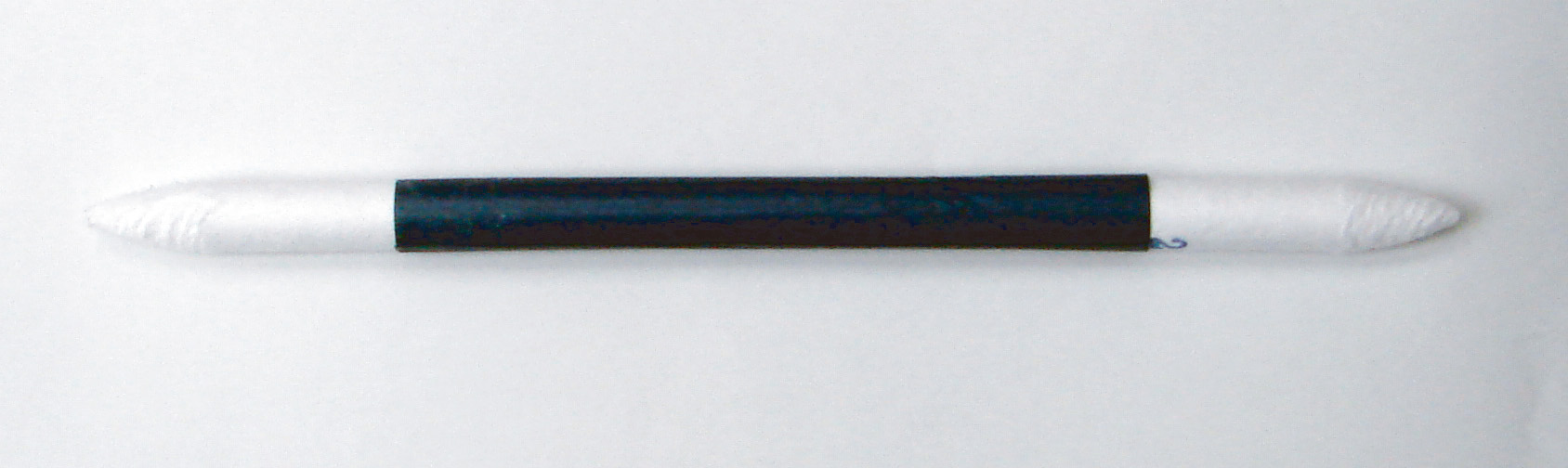

★カッター ☆擦筆

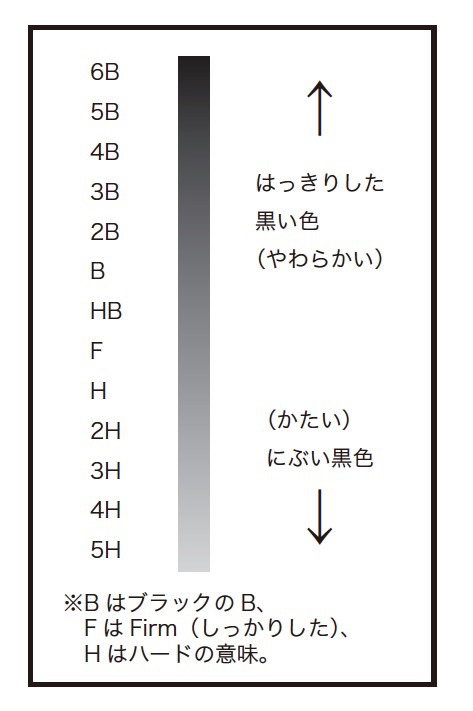

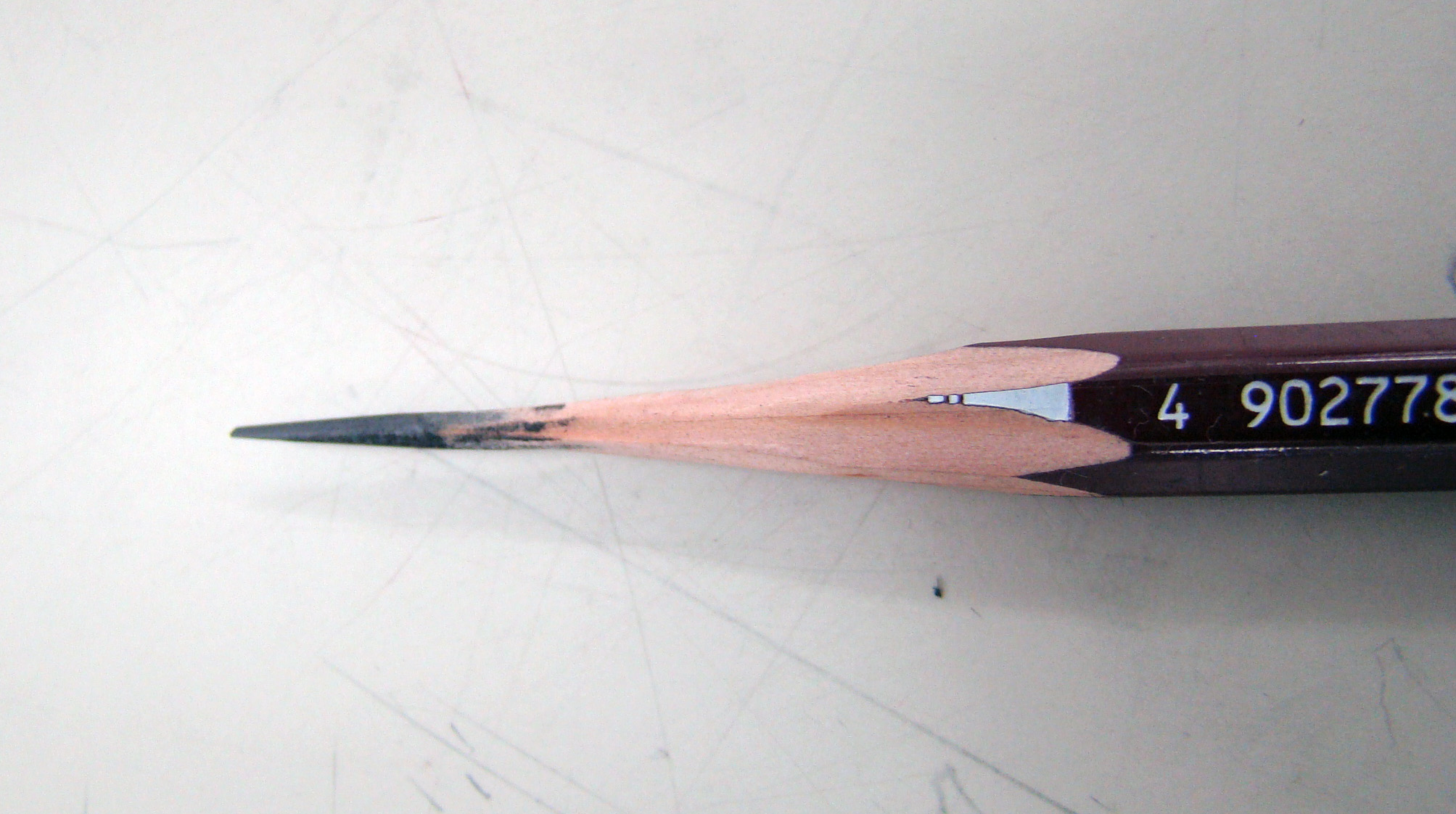

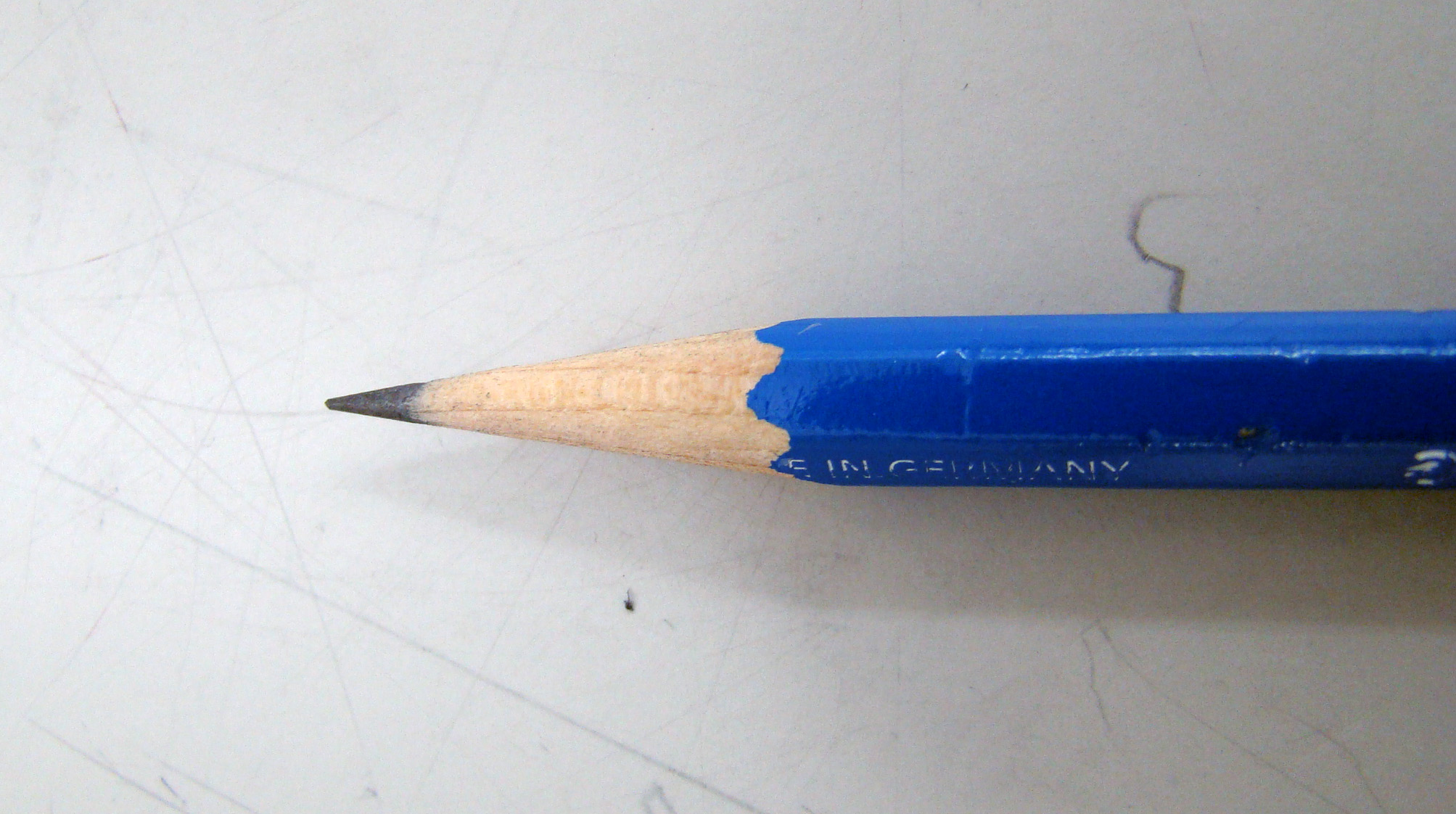

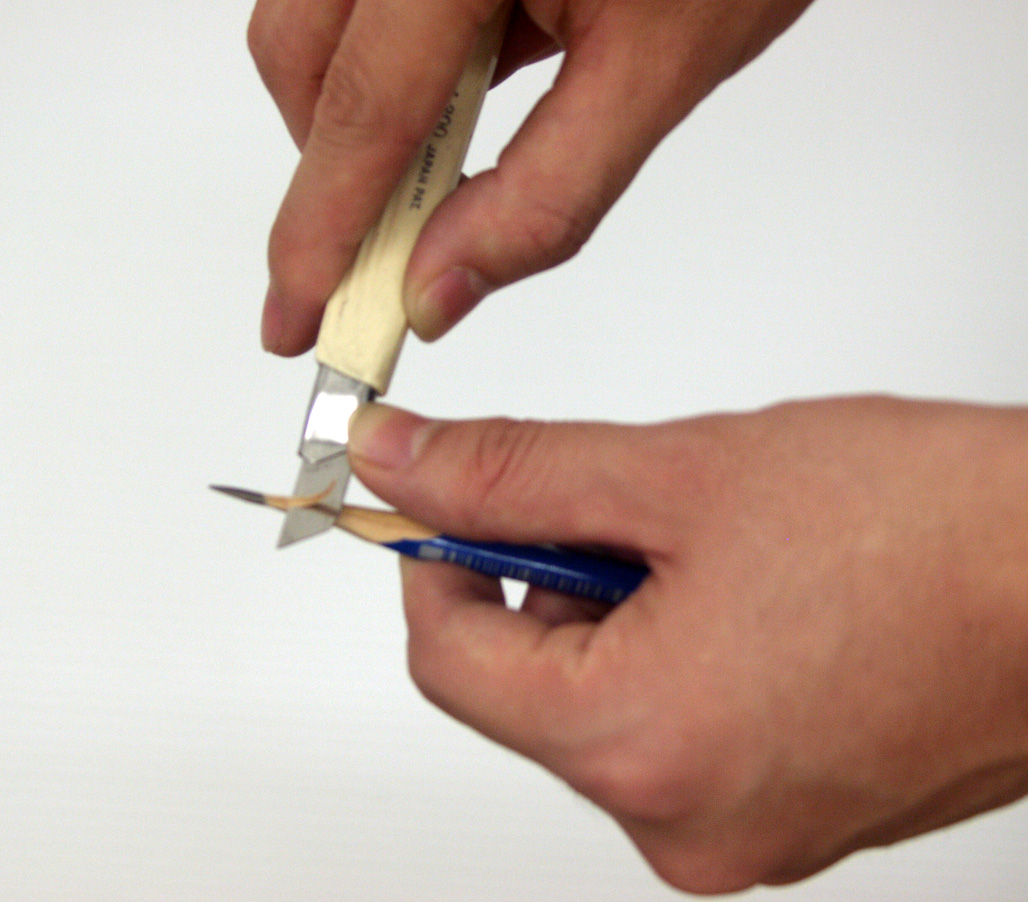

☆擦筆 鉛筆はカッターで削る。写真のように芯、軸共に細長く削り先は尖らせる。

鉛筆はカッターで削る。写真のように芯、軸共に細長く削り先は尖らせる。 鉛筆削り機は×

鉛筆削り機は× こんな感じで削るのですが、説明はすごーく面倒くさいので、

こんな感じで削るのですが、説明はすごーく面倒くさいので、 You Tubeのリンクです。

You Tubeのリンクです。