こんにちは。油絵科の関口です。さて、2月に森元先生のお話を書きましたが、今回はもう一人の芸大での同級生、山口晃さんについて(先日の講演会を聞き逃した、という人のためにも)書こうと思います。

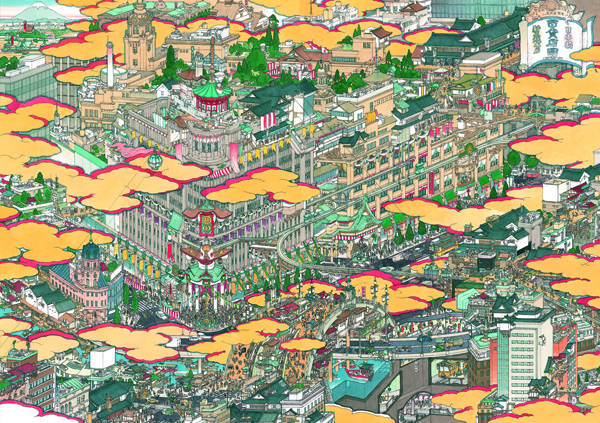

山口晃 作「百貨店圖 日本橋 新三越本店」2004年 © YAMAGUCHI Akira, Courtesy Mizuma Art Gallery

さて、皆さんは山口晃さんの事はご存知ですよね?テレビにもよく出演されていましたし、三越のポスターになったり、近年では横浜そごうで大々的な個展をやられていたので、ご覧になった方も多いと思います。仮に名前を知らなかったとしても、ネット等で作品を見た事がある人も多いのではないでしょうか?昨年は著書「ヘンな日本美術史」も受賞しましたし、ウチの学年では間違いなく一番の有名人です。それどころか、今や日本を代表する現代美術作家と言っても過言ではないと思います。

その山口さん…(うーん、僕には山口くんの方がシックリくるかな?以降は親しみを込めて「山口くん」と書かせてもらいますね)実は新美出身なんですよ。山口くんとは歳も同じで、1浪の時に同じクラスになりました。彼は群馬県出身。僕は新潟県出身。郷里は違いますが、同じ地方出身者という事で、最初の自己紹介の時に親近感を持ちました。

テレビでご覧になった方や、展覧会場で彼と会った事のある方は分かると思いますが、彼は基本的に低姿勢で、誰とでも敬語で話しています。実は浪人の時からずっとそうなんです。年上の人には勿論、同い年の僕等や年下の人にさえも敬語で話しますし、彼から乱暴な口調を聞いた事は一度たりともありません。話の切れ味は鋭いですけどね(笑)。有名になっても謙虚な姿勢は崩さず、決して威張る様な事もありません。そういうところは本当に素晴らしいと思います。僕は浪人の頃からずっと山口くんと呼んでいますが、芸大の同級生の皆からは「山ちゃん」と呼ばれて、親しまれていました。

彼の浪人時代の印象は「穏やかで冷静」「自分をしっかり持っているのでマイペース」「几帳面で真面目なのに面白い人」でした。当時僕等を受け持っていた先生2人は、どちらも情熱的で熱い人でしたので、先生方と正反対な山口くんは、人知れず苦労したんじゃないかと思います。大人しい性格から来るのか、先生には油絵の時に「もっと絵の具を乗せろ」と言われていた覚えがあります。浪人の時は何とか厚塗りにもチャレンジしていたようにも思いますが、大学に入ってからはちゃんと薄塗りに戻っていました。

そう言えば入試直前に先生のアドバイスで「途中まで描いていた絵をひっくり返して、それを下地にして描け」と言われて、実践していた事もありましたね。もう24?25年前の事ですが、今よりずっと狭かったアトリエの中で一緒に苦労した記憶は、鮮明に蘇ってきます。

これは山口くんが浪人時代(1浪)に描いた人物油彩。本人は恥ずかしがっていましたが、結構上手に描けています。今となってはチョー貴重な一枚です。講演会では他にも数枚スライドで披露させてもらいました。

あと浪人時代に山口くんのスケッチブックを見せてもらった事があります。いわゆる落書きなんですが、それがまたすごいクオリティーなんです。その時点で既にプロ並みの腕前を見せており、現在の片鱗を垣間見る事が出来ました。

彼は1浪で造形大と多摩美に合格し、多摩美に進学する事になりました。一年間通ってから再受験し、見事芸大に合格。僕は2浪したので、大学でも同じ学年になります。

?大学に入ってからの山口くんは、既に自分のやりたいイメージをハッキリと持っていた様に思います。(実はお話を聞いてみると、色々と試行錯誤の連続だったそうで、紆余曲折の末に今に辿り着いている様です)キャンバスに油絵具で、日本画の様な線描と昔の日本の絵に出てくる様な雲も学生時代から描いていました。今から思うと、美術作家「山口晃」の原型は20歳前後で早くも完成されつつあったと思います。

あと、学年が幾つか上の会田誠さんと一緒にグループ展をやっていた事もありました。確か「コタツ派」とかいう名称だった様な…今程ブレイクする前に何回かギャラリーで見せてもらいました。

彼のアトリエには、いくつも並べたビールケースの上に畳が敷かれ、ちょっと変わった和室の様な空間を作って制作していました。

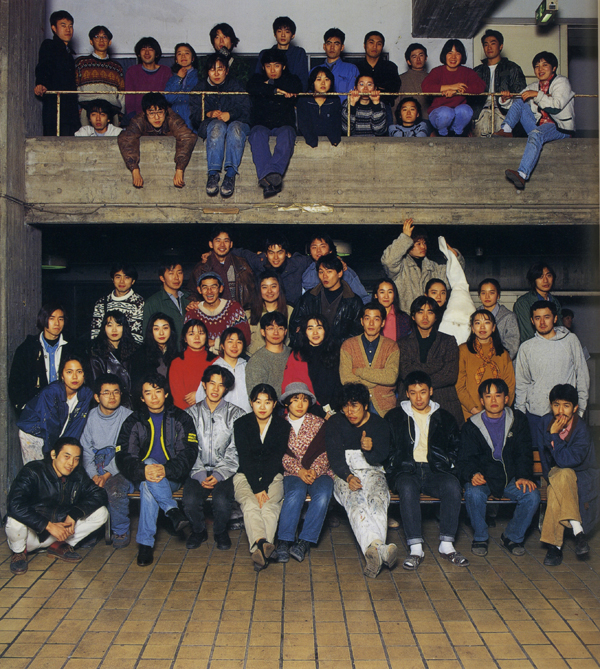

これは卒業制作のアルバムに載っている集合写真。山口くんは最前列一番右。僕や森元先生も写っています。(卒業以来会っていない人も結構います・・・懐かしいです)

ちなみに山口くんは、大学院を田口安男研究室(田口先生は既に退官されています)に入りました。僕も実は同じ研究室を希望していましたが、田口先生から「君は決して落ちる順番じゃないが、ウチはもっと上位の人が受けているし、留学生も取るから、第二志望の研究室に行って面接を受けてきなさい」と言われ、結果的には第二希望の技法材料研究室に入る事になりました。(当時の大学院は卒制の順位で決まる、と言われていました。研究室の定員は3人。山口くんはかなりトップの方で、もう一人の方も上位だったという事です。僕がもうちょっと上位だったら、山口くんと同じ研究室だったかもしれません)

これは卒業制作「深山寺参詣圖」の制作途中。卒業制作カタログにしか載っていないレアものです。完成した図版と比べてみると違いは歴然です。(色の違いは図版によるものかもしれません)

山口晃?作「深山寺参詣圖」1994年 © YAMAGUCHI Akira, Courtesy Mizuma Art Gallery

森元さんの時にも書きましたが、僕の通っていた技法材料研究室は、油画の研究室とは離れたフロアにありましたので、やはり大学院の時の山口くんも殆ど知りません。

森元さん同様、山口くんも大学院を修了した後、助手を経験します。

そして2人はその後新美に講師として呼ばれ、半年間同じクラスを持つ事になります。森元さんと山口くんのクラスは「ドリームクラス」と言われ、油絵科の中での異色コンビとして注目を浴びていました。ちなみに、その時二人のクラスの成績はすごく良かったですよ。

その後、山口くんは新美に残る事なく、美術作家として大活躍する事になります。決してブレる事なく、同じスタンスでコツコツと仕事を続ける事で成功した一人です。皆さんも自分の好きな事をやり続け、人々の心に残る美術作家を目指して頑張って下さい。

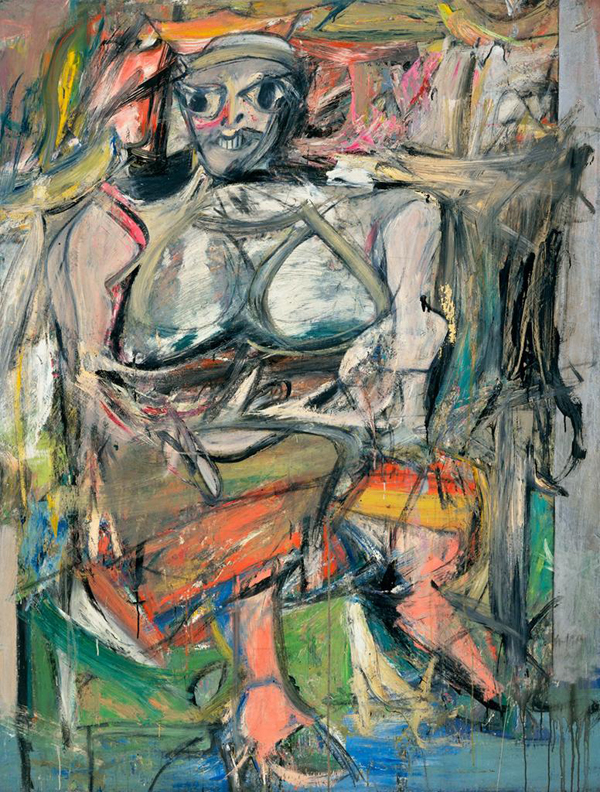

デ・クーニング作「Woman1」(1950年)

デ・クーニング作「Woman1」(1950年)