関東も梅雨いりしました。

早速の雨でテンションが下がり気味な油絵科の箱岩です。皆さん、いかがお過ごしでしょうか?

先日、少し気になる記事を産経ニュースで見つけました。

油原聡子さんの記事で、見出しは

美・芸大生専門の就職支援サービス相次ぐ 企業が創造力、発想に注目

「美大生や芸大生などを専門に就職支援を行うサービスが相次いで登場している。」というもの。

就職率の低い美大・芸大の学生を哀れんで、斡旋する怪しい業者が出てきたのだろうと思って読み始めると、その内容はもっと健全ポジティブなもので、読むにつれ「ふーむ」と考えさせられました。

要約すると、昨今のもの作りは、技術力が高まり、企業間の商品の差別化が非常に難しい。人間的で新たな視点や発想を生み出す事の得意な、クリエーティブ能力を有する美術系学生に企業が注目。即戦力になりうる、熱意のある学生と効率良く接点を持ちたいという企業側の思いと、学生とを結びつける狙いもあるようだ。という内容でした。

なるほど。さもあらん。デザイナー業をしている大学の先輩から「日本企業の企画会議なんてどこも一緒だよ、他社の商品を分析して、ほんの気持ち上回る企画案をならべて、画期的だと自画自賛しているんだ」と、、、。「それってクリエイティブか?」「そう言われても、、いや、どうなんでしょうかね?。。(汗)」企業の気持ちも判る気がします。

この話を、皆さんに還元するならば、一学期の基本的な知識を身につけることと同時に、創造の翼を手に入れることは、将来において、凄く重要だということだね。

話は変わって、先日、サイクロン掃除機の開発者にして、ダイソンの創業者ジェームスダイソン社長がテレビ番組に出ていましたが、彼のデザインエンジニアらしい思想には、胸のすくような清々しさがありました。日本の若者に何かアドバイスをと司会の村上龍氏が尋ねると「私は、アドバイスはしません。なぜなら先達の知識の中に本当の革新はありません。革新とはそれまでの常識を覆すほど根本的に新しい閃きを実現すること、むしろ反対されても自分の閃きを信じて突き進むべきです。」という趣旨のコメント(記憶によればw)をしていました。なんともしびれる名言です。

革新でなければ価値がない。

常識や固定観念に縛られない価値の創出。スゴく大切な意見だと思います。

これって、ものをつくる仕事なら当然の感覚ですよね?既にある価値観をなぞって楽しむのはクリエイトではありません。ただのファンです。クリエイトとは、いままでは王道とされなかった、見捨てられアングラなところに位置づけされたものを見直し、組み合わせ、視点の変更をする事によって革新的な価値の創出をしていくことだと思います。捨てられたゴミの山の中にこそ革新的な価値は埋もれていると思うのです。

なぜこんな話をするかというと、前日、講師室での雑談で、受験の絵ばかり教えて大学の評価ありきで生徒の作品を見ていると、どうしても評価出来ない超個性に出くわすよね。そして、意外とそれは胸を打つ魅力ある作品ということも多い、という話題になりました。

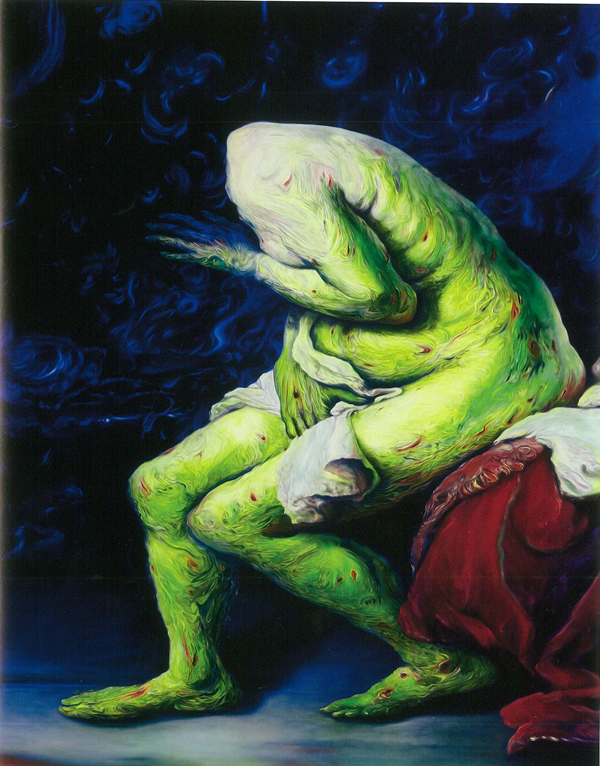

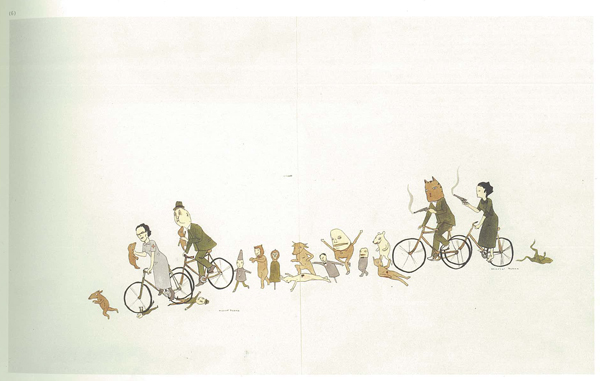

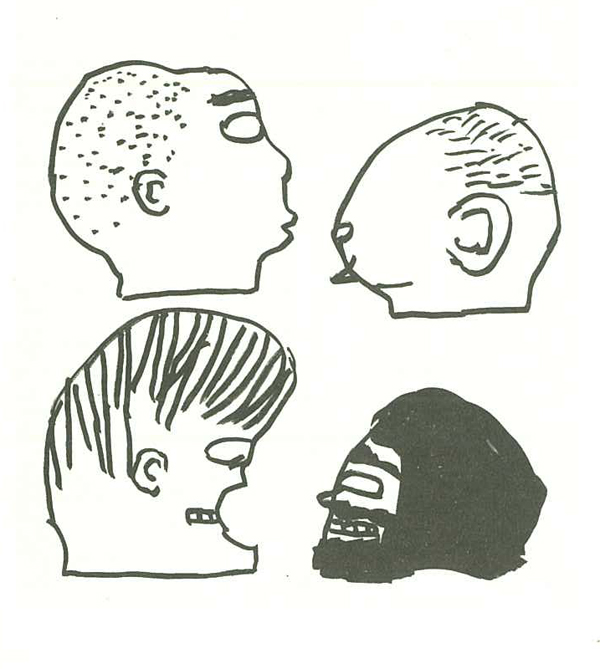

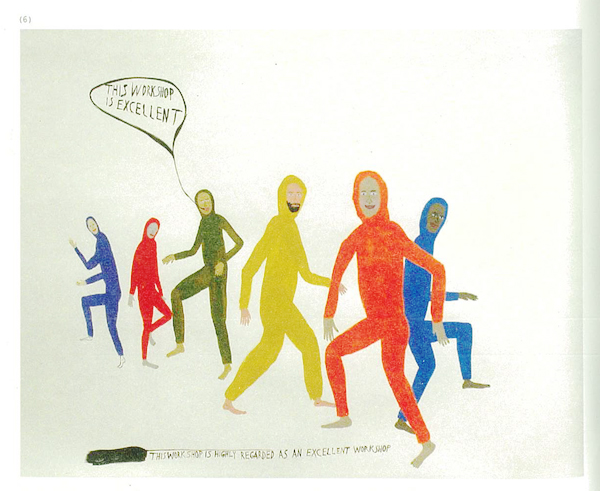

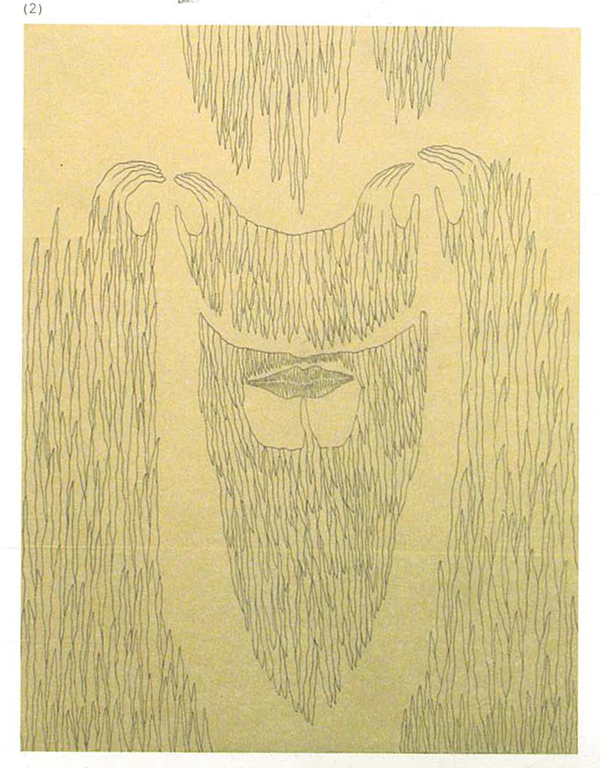

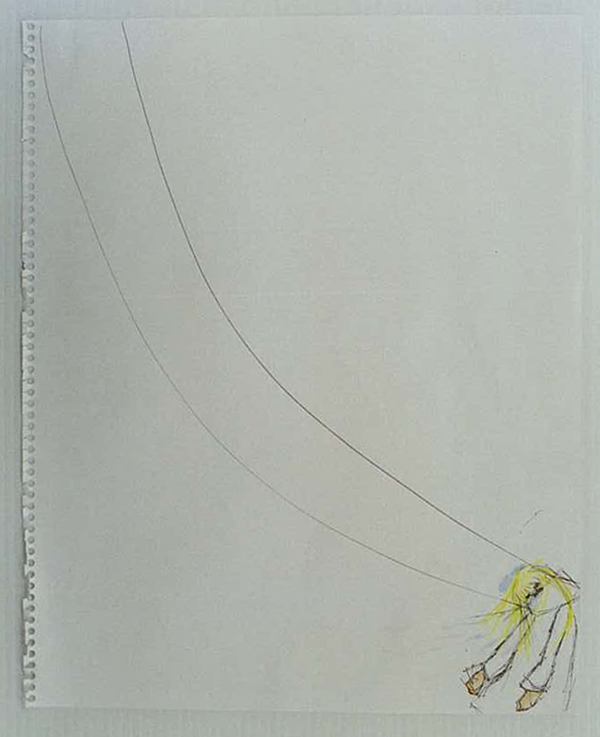

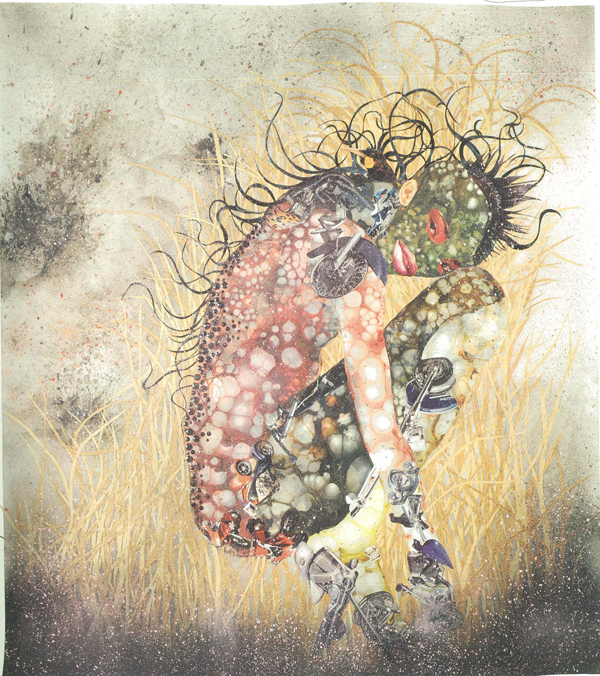

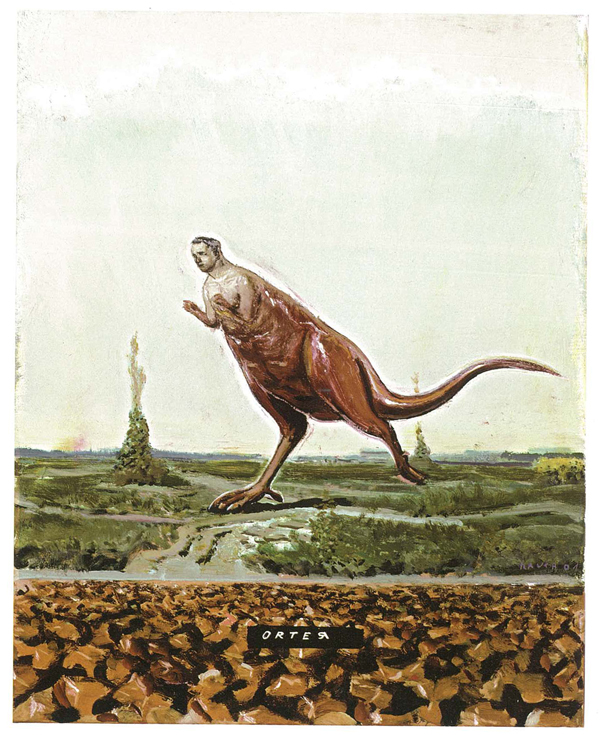

美術の勉強をしていけば行くほど王道も正道もごく少数派で、歴代の絵画の多くが実は趣味的で偏執的で裏街道まっしぐらなものばかり。ということに気が付きます。

人間の内面にある毒のような部分が必ず反映されていて、それがまた、見るものを魅了するのでしょう。絵画は本来、猛毒を持つものである。毒は時に薬になるが、中毒性も併せ持つ。

ですから、もっとひどい作品の中に次の主流があるかも知れない。世間の無理解と戦わずに新しい芸術はない。そこに美術の創造性は広がるのではないかと思わずにはいられません。

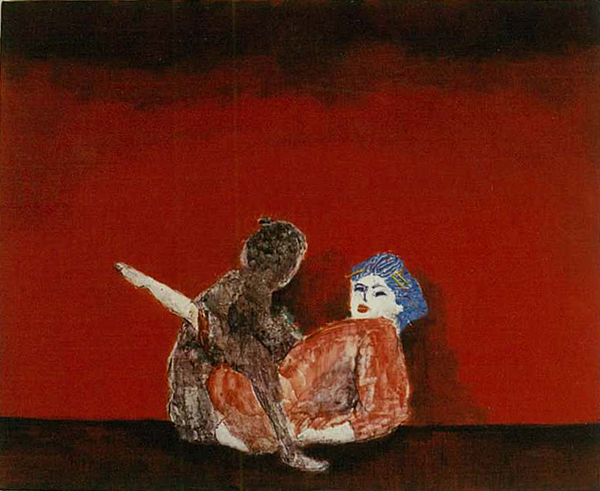

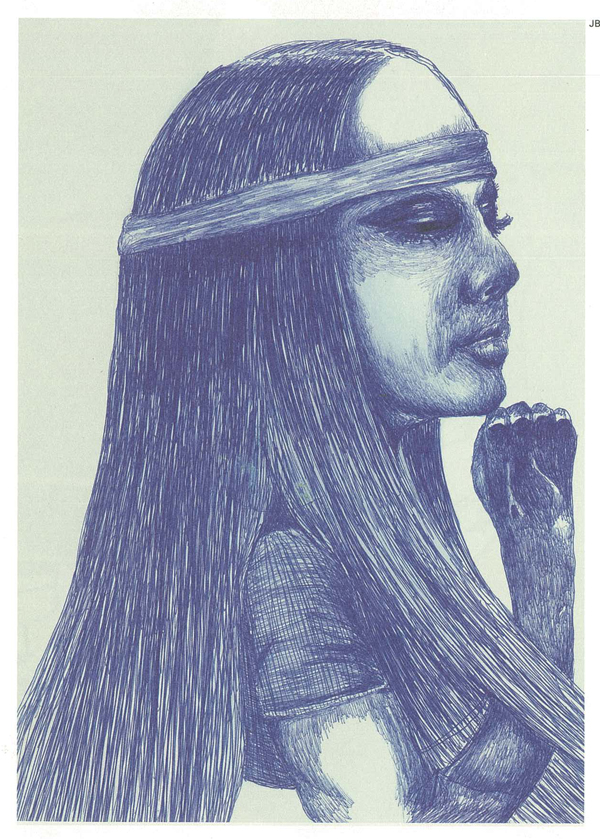

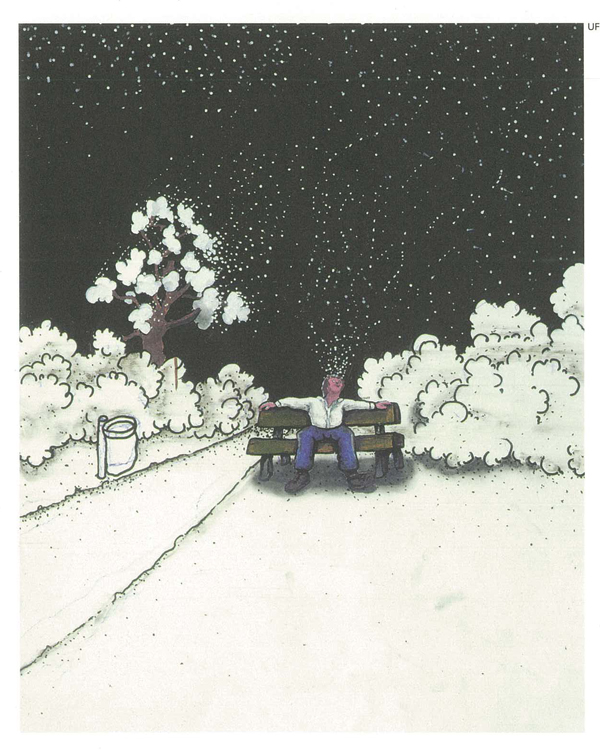

きょうは、近く実施する予定のドローイング課題のために画集や、作品ファイルをひっくり返していてみつけた、直ぐに良し悪しの判断が出来ない、BADな美術。しかし何度も見てしまう、そんな魅力的な裏街道の美術作品を紹介したいと思います。

(正直、この絵ブログに使って大丈夫?ってのもたくさんあったので、少し選んでますよ。)

これらの作品に、受験に直結する有効な技術やクオリティーは無いかもしれませんが、この心が踊るような感覚は、受験勉強で絶対に無くしてはいけないものだという気がします。まぁ、心配しなくても、油絵科の皆には共感されていることでしょう。

そこで、これら一見BADな作品でありながら皆の心を動かす作品や、猛毒を含んでいながら惹きつけられる作品、超天然アウトサイダー系の作品を、王道ではない裏街道の美術「裏美」と命名して、皆で楽しんでいきたいなと思っています。

手始めは、「裏美コンクール」

実施は近々。自分ではいいと思っているのに友達や先生に理解されない作品、下手でも酷くても関係なく集めて受験じゃ無理でも、ちょっと好きかもを評価するコンクールにしたい。(いや、個人的にはすごくやりたいと思っているんですが実現するのでしょうか・・・苦笑)

参加条件や評価の仕方などは、秘密裏に決定しますので、興味のある学生はどうぞお声がけを?w