梅雨のじめじめした日々が続きますね。

寒暖の気温変化が激しいので体調管理に気をつけて下さい。

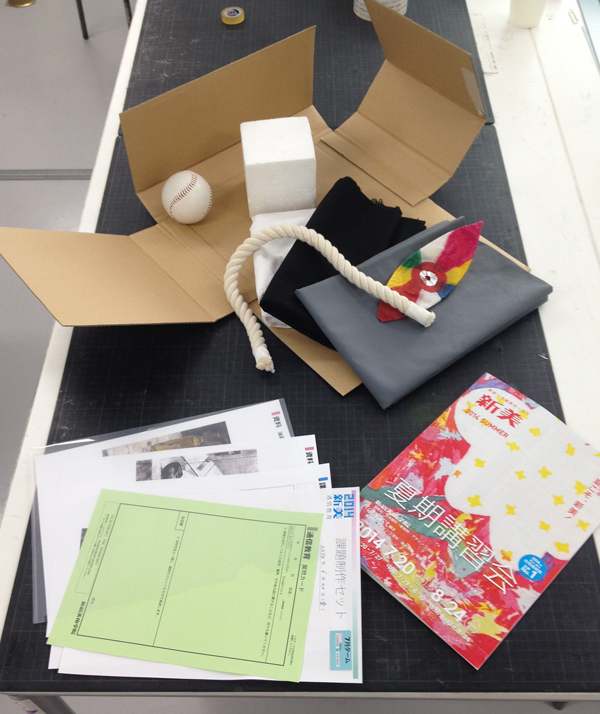

7月タームの課題発送の準備中です。

本日発送します。

暑さに負けず集中して制作を続けていきましょう!

水分補給と睡眠時間を大切に!

梅雨のじめじめした日々が続きますね。

寒暖の気温変化が激しいので体調管理に気をつけて下さい。

7月タームの課題発送の準備中です。

本日発送します。

暑さに負けず集中して制作を続けていきましょう!

水分補給と睡眠時間を大切に!

デザイン科夜間部担当の大島です。本年度もよろしくお願いします。

さて、4月からこれまで芸大系・私大系と合同のカリキュラムを制作していた夜間部ですが、今週からいよいよ志望校別クラスに分かれました。

デザイン科夜間部はおおまかには芸大・工芸・私大平面・私大立体の4コースに分かれています。多摩美のグラフィックや武蔵美の視覚伝達を対策する私大平面コースは例年人数が多くなりますが、今年度は多摩美に昨年から新設された劇場美術デザインコースが人気で、立体系を志望される方も多くなっていますね。

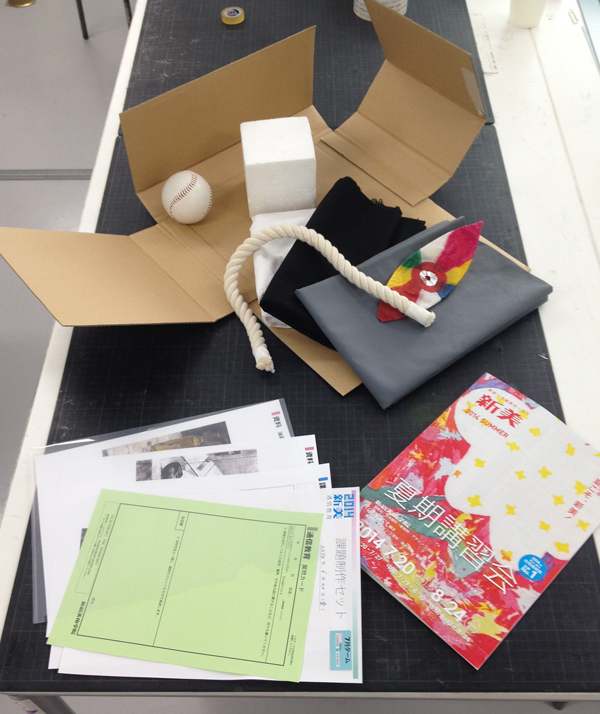

さて、私が担当している私大平面コースは最近こんな課題を制作しました。

そうです。グレースケールをつくる課題です。 とても基礎的な課題ですが、大学生でも案外やったことない人が多いのでは?

とある学生から「この時期にこの課題ですか?」と驚かれたのですが、むしろある程度課題をこなしたこの時期だからでこそ、あらためて基礎を大切にしたいと思っています。

硬さの違う鉛筆でそれぞれ9段階のグラデーションをつくるというシンプルな課題ですが、人によって暗いほうの色幅が似てしまったり、明るいほうの色幅が表現できなかったり、各々のクセが見えてきます。

私大平面=手のデッサン、というイメージもありますが、基礎的なデッサン力さえ身につけば手は半年あれば充分に描けるようになるのではないでしょうか。

また、最近の多魔美や武蔵美の受験傾向をみている限り、もはや手だけが上手になっても通用しない受験問題になっていると感じています(個人的な見解ですが)。受験生の皆さんには「描きかた」よりも、ベーシックなデッサン力というものをまずは身につけて欲しいと思っています。

焦る気持ちもあるかもしれませんが、大丈夫です。

入試直前に仕上げます!

というわけで、夏までは基礎的な課題を積み上げていく予定ですので、これから美大受験をお考えの方も「もう間に合わないんじゃ?」などと思わず、どうぞお気軽に。5月や6月からといった途中入学者の方もたくさんいらっしゃいます。丁寧にイチから教えます!!(←これは宣伝です。)

ではまた。

油絵科 松田です。

今回は、授業で使用するために集めた資料の中から一部を紹介しようと思います。

資料というのは、過去のインタビュー、レポートなど書籍からの引用ですが作家自身の生の発言集です。

授業ではこれらの資料を使ってディスカッションを行い、各々の制作行為について探っていく内容になります。

断片的で、限られた作家の発言ではありますし、主に平面を扱った方ばかりですが、よかったら読んでみてください。

●魂はもがき苦しむことで磨かれ、生まれ出づる。この試練の時代の恐れや喜び、そして悲しみといった生の感情に、芸術家はもはや惹かれない。 もっと研ぎ澄まされた、まだ呼び名を持たぬ感性を呼び起こそうとする。 芸術家の複雑で繊細な人生と同じく、その作品は、そうした感性を感じ取ることのできる人々に言葉を超える感情を与えることができるのだ。 (ワシリー・カンディンスキー)

●私の作品が、社会や世界にとって何を意味するのかを聞かれた・・・自分の作品が本当に理解されるのは、資本主義や全体主義の終焉の時だろうと答えた。 なぜならば、私の作品は物を並べたり、空間や形あるものを配置したものではないので、・・・・・そうした意味では、私の作品が社会に与える影響は、開かれた社会への可能性を意味するのだと考えていたし、今でもそう思っている。 (バーネット・ニューマン)

●私は精神的な存在としての人間を理解しようとしてきた。 人は現実を超えて、さらに自らを高めようとすることを学ばなければならない。 森羅万象においてまったく異なる次元に到達できるような、霊的な方法を作り出すべきだ。 (ヨーゼフ・ボイス)

●アートはいつも周りにあるものだと思っているし、自分にはそれが分かるから、[制作するのも]そんなに大したことではないんだ。 (デミアン・ハースト)

●自分にとって一番大切なのは、それがオリジナルなイメージであるということ。 すでにあるなにかを再表現するということではない。 そのために、なんらかのリアリティーを一度自分の中に取り入れたうえで、さらにツイストしたり、モディファイしたり、違った解釈を加えることで、作品的な表現に変えているんだ。

イメージするものの内部に、さらにイメージするものがあるんだ。 私の絵の中に存在しているのは一般的な人たちであって、特定の誰かではない。 イメージしているのは、より一般化されたものだよ。 そうしたものたちによって、何かがうまく再生されていると驚くんだ。 再生のまた再生。 そういうところを表現しているといえるだろうね。 そうすることで主題との間に距離が生まれて、自分が今どこにいるかも確認できる。 (ミヒャエル・ボレマンス)

今回はこの五人の作家さん、他の作家さんの発言も載せたいのですが、長文になりそうなのでまた次回にでも。

皆さんの制作の何かのきっかけになればと思います。

こんにちは。映像科の講師の森田です。

既に進学情報センターからもお知らせの記事がありましたが、先週末に武蔵美の入学試験の変更点が発表されました。すべての学科、専攻に関係のある内容ですが、映像科は特に武蔵美を第一志望に考えている学生も多いと思うので、映像学科に関する主な変更点をまとめておきます。(*映像学科の変更点です。ご注意ください!)

■センター入試A方式の選択科目の変更

…去年までのセンター入試の募集人数15人は変更ありません。ただし選択科目にこれまでの「小論文」「鉛筆デッサン」「数学」に加えて「感覚テスト」が入り、4科目から選択することになります。一般入試では必須科目である感覚テストが選択に加わることで、しっかり感覚テスト対策をしている人にとっては、一般入試とセンター入試W合格を狙いやすくなったとも考えられます。

■センター入試B方式

…上記のセンター入試A方式に加えて今年から新たにセンター3科目のみで合否が決まるB方式が導入されました。こちらは募集人数が5人ということで、やや狭き門ですね。学科で得意科目があるという人は、このB方式でも合格を目指しましょう。

■公募制推薦入試の方式の変更

…一番大きな変更点が推薦入試での新たな方式です。昨年度の「写真感覚資質型」が「クリエーション資質型」に改められました。HPの情報によれば「すでに志をもって写真や映像を使って表現を始めている人」「写真表現・映像表現の置かれている今日的状況に強く関心を抱き、理論と表現活動を通じて現代的課題を探求する意欲のある人」を求めているということで、これまでの入試とは異なる受験内容も考えられます。そして出願時の評定平均を問わないということで、これまで武蔵美の推薦の基準3.8に届かないことから受験を考えていなかった人にもチャンスが生まれそうです。この方式での募集人数は8人と発表されています。

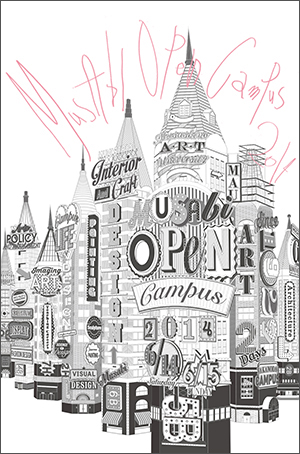

以上の内容はまだ大学のHPで発表されている段階です。また学科(国語)でも変更点が発表されていますね。詳しくは今週末14(土)と15(日)のオープンキャンパスでしっかり確認しましょう!

http://www.musabi.ac.jp/open14/

日本画科です。

梅雨空の季節となりました。雨中の新緑はひときわ色鮮やかで、新校舎の裏路地の紫陽花も美しく咲き乱れています。現在は中間コンクールが終了し、学期末コンクールに向けて精励中。今学期2回目の個別指導を終える頃です。

― 来たる6月22日(日)はプレ夏期講座「花講座」を開催します。

題して、

新宿美術学院日本画科 プレ夏期講座 「花講座2 ?花が描けるようになる-」菊編?花を描く上で大切なポイントを解説?

です!

日本画科は、東京藝術大学をはじめとして多摩美術大学、武蔵野美術大学、東北芸術工科大学、女子美術大学ほかほぼ全ての大学入試で植物が出題されています。今後の入試課題においても植物の出題確率はかなり高いと言えます。特に、花のある植物が出題された場合、モチーフの中でメイン的な役割を担うことがほとんどです。そのため、植物を練習することは日本画科において避けて通ることの出来ない道でしょう。

また、花は、人間に例えると“顔”になる部分でもあります。ですから、花の精度の高さが画面全体の印象を左右してしまうと言っても過言ではありません。

今回は春の講座“百合編”に続き「花講座2 ―花が描けるようになる―」と題して「花を描く前にすべきこと」から花を描く実際まで、花を描く上で大切なポイントを解説します!また、「どうしたら“らしさ”を抽出出来、美しく魅せることが出来るのか」など“着彩”に強い新美の豊富なデータを元に「花の捉え方とテクニック」を解説します!(尚、今回は希望制でデッサンと着彩のどちらかを選択することが可能です。)

新宿美術学院日本画科 プレ夏期講座

?花を描く上で大切なポイントを解説?

午前

1 準備

水切り

セッティング

花の仕組みを知る―解体

2 描き始め

花を捉える前に―魅せるアングル、配置について

茎と葉の役割―軸となる茎と葉

アタリの置き方、形を描く上で大切なポイント

特徴の見極め

午後

調子について

質感について

講評

個々の長所と課題点、今後の学習ポイントについて

Q&A?皆さんの質問にお答えします

画像は、春の講座「花講座1 ?花が描けるようになる-」百合編の時のものです。

←第1回百合編では、行正講師が一緒にデモストを行いました。

←第1回百合編では、行正講師が一緒にデモストを行いました。

←当日は、この百合の制作プロセスのほか、菊のプロセスを配布します!

←当日は、この百合の制作プロセスのほか、菊のプロセスを配布します!

尚、今回も別の講師が一緒にデモストを行います!講座の詳細は後日こちらでもアップしますね。

指導は、受講者のレベルに沿った丁寧な対応が特徴です。その理論的で分かり易い指導は各自の課題点をクリアにしていくものです。個別の実技指導も行いますので、初心者も安心して受講することが可能です。

清潔度の高い環境は空調設備も万全のため、安心して課題制作に集中することが出来ます。

日本画科受験についても質問があれば講師がお答えします!お気軽にどうぞ!

また、日本画科に興味ある受験生がいらっしゃいましたら是非見学にいらしてください。