こんにちは。油絵科の関口です。

さて、僕が新美で講師を始めてから20年以上になりますが、ここでは色んな学生や作品と出会ってきました。受験生とは思えない位のハイレベルな作品を作る人から、所謂アウトサイダーと言われる様な人まで様々です。

昨年のブログにも関連する内容を書きましたので、併せて読んで頂けたら幸いです。

「愛すべきアーティストの卵たちへ」

http://www.art-shinbi.com/blog/20130708/

ところで、アメリカにはMOMAならぬ、MOBAなる美術館が存在しますが、ご存知でしょうか?The Museum Of Bad Artの略だそうです。これが中々パンチの効いた面白いアーティストが揃っているんですよ(笑)。まだ見た事の無い人は是非一度覗いて見て下さい。

http://www.museumofbadart.org/

このサイトを見た時、blue peopleというジャンルがある事に思わず笑ってしまいました。何それ?ジャンルなの(笑)?みたいな。それにしてもこういうアーティスト達を評価する社会的な土壌がある、というのが凄いと思います。と同時に、改めて日本の社会はまだまだ遅れているな?と考えさせられました。

また話は変わりますが、以前テレビを見ていた時、こんな言葉が耳に入って来ました。

「マジョリティは現在の為に、マイノリティは未来の為にある」(元NEC会長、関本忠弘)

確かにそうだな…と思い、すぐにメモを取りました。マイナーなものやマニアックな世界は、メジャーなものや常識と常に比較され、隅に追いやられたり、虐げられたりしています。反面、押さえつけられたエネルギーが圧縮され、隠れキリシタンの如く、凄いパワーを持っている事が多い様に思います。もちろんマイナーなまま終わってしまうジャンルもありますが、ちょっとしたキッカケで一気にメジャーを追い抜くという事も稀ではありません。

革新的過ぎるアイデアや少数派の意見などは、一般社会において何かと無視され易いのですが、実はその中にこそ未来があるのです。

我々が扱う美術(ファインアート)の世界は、非常に個人的なところから生まれて来ることが多いように思います。それがメジャーになり得るかどうか?は時代という“ふるい”にかけられ、徐々に評価が定まっていくものなのです。

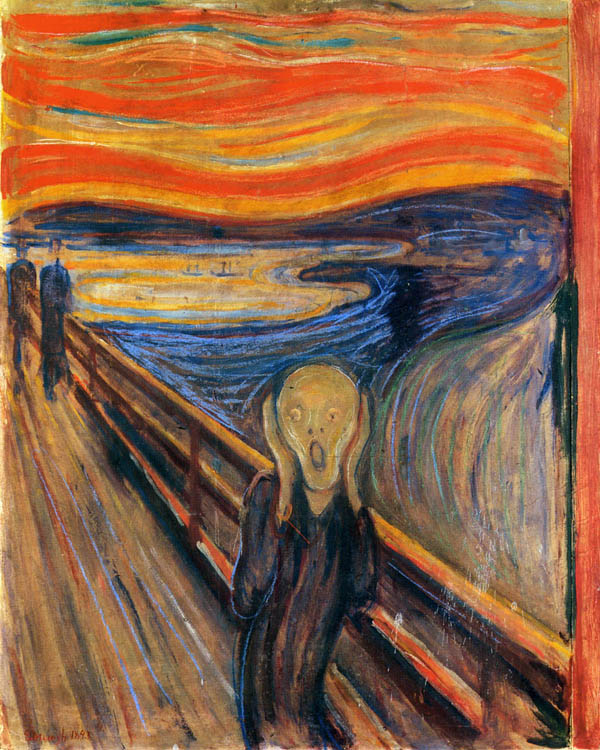

エドヴァルド・ムンク 「叫び」 1893年

このムンクの「叫び」という作品も、実はムンクの幻覚から生まれ、描かれた当初は評論家に酷評されたと言われています。それが今ではこの絵を知らない人は殆んどいない。というくらいメジャーになっていますよね。

・・・それにしてもこの「叫び」見れば見るほど ”完全に向こう側の世界に行っちゃった人の作品” だと思います。

学校や一般社会では少数派やオタクの烙印を押されて理解されず、周りからの冷たい視線から身を守る為に自主規制をしているような人がいますよね? そういう人は是非勇気を持って新美の油絵科の門を叩いて欲しいと思います。

この世にたった一人しかいないあなただからこそ、描ける未来があると信じています。

←当日は「水張りレクチャー」から開始!日本画科はこの水張りはとても大切なんです。初心者はもちろんのこと、どんなに上手になっても今一度きっちり出来るか学ぶことが出来ます。

←当日は「水張りレクチャー」から開始!日本画科はこの水張りはとても大切なんです。初心者はもちろんのこと、どんなに上手になっても今一度きっちり出来るか学ぶことが出来ます。 ?←水張りの次は「鉛筆の削り方レクチャー」。道具をしっかり扱えるようになること。このフォームをしっかりと身に付けることから全てが始まっていくのです。

?←水張りの次は「鉛筆の削り方レクチャー」。道具をしっかり扱えるようになること。このフォームをしっかりと身に付けることから全てが始まっていくのです。 ←「水切りレクチャー」後の花。正しい「水切り」と「葉の間引き方」について。

←「水切りレクチャー」後の花。正しい「水切り」と「葉の間引き方」について。 ←「水切りレクチャー」が終わり、「花の仕組みを知る―解体」。この時、さらに踏み込んだワンポイントアドバイスがあり、、、。

←「水切りレクチャー」が終わり、「花の仕組みを知る―解体」。この時、さらに踏み込んだワンポイントアドバイスがあり、、、。 ←前回の行正講師に続き、今回は角田講師が一緒にデモンストレーションを行いました!!

←前回の行正講師に続き、今回は角田講師が一緒にデモンストレーションを行いました!! ←漆原講師の解説!!!!!!!!!!

←漆原講師の解説!!!!!!!!!! ←アトリエはこんな様子。私たち講師は誰一人見逃さず、ひとりひとり丁寧に回っていきます。

←アトリエはこんな様子。私たち講師は誰一人見逃さず、ひとりひとり丁寧に回っていきます。 ←さあ、描き始めです!

←さあ、描き始めです! ←講評風景です!20名を1時間ほど。この後も質問コーナーを設けてさらに個人指導1時間ほど。

←講評風景です!20名を1時間ほど。この後も質問コーナーを設けてさらに個人指導1時間ほど。