こんにちは、映像科講師の野澤です。

さて、今回は美術予備校のみなさんが避けて通れない、デッサンについて話したいと思います。デッサンを描くとき、みなさんは普段どんな指導を受けていますか? 「全体をよく見ろ」とか「細部までしっかり観察しなさい」とか、色々言われては試行錯誤していると思います。

見えるものを見えるままに描くことは、なぜこんなにも難しいのでしょう? それはデッサンが、裸の眼で素直に自然を見ればおのずと描けるようになる、などといったものではなく、ヨーロッパリアリズムの歴史が作り上げてきた、きわめて特殊な身体技能だからです。

ちょうど最近、デッサンの制作過程を3Dモーションキャプチャーで計測した野中哲士さんの研究論文(野中 他, 2010)を発見しました。そこで今回はデッサン中の「姿勢」に焦点をあて、画家がデッサンを描くあいだどのような姿勢を取っているのかを解説します。

さて、デッサンを体得した画家の「姿勢」は、どこにポイントがあるのでしょう? その答えは、前半・中盤・後半での「姿勢の切り替え」にあります。今回は特に、初級者にとって重要な、デッサンの前半場面にしぼって解説しましょう。

身体の芯を動かさずに、自分とモチーフと画面の位置関係を描き込む

デッサンを成立させる上で、最も重要なのが、モチーフの全体的な形を取り、地面の陰影を描き込む、前半段階です。この段階は、デッサンで最も難しい局面だと言っていいでしょう。なぜなら、画用紙の上にまだ何も描かれていないので、身体を少し動かしただけで、画家自身が、画用紙とモチーフの位置関係を見失ってしまうからです。画家はモチーフの形を取ることで、自分がそこでデッサンを描くための土台を、画面の中に築き上げてゆきます。

野中さんの計測によれば、画家の姿勢は前半で、体幹(背骨の通っている胴体の芯)の位置をほとんど動かしていないそうです。席から立ったり、頭を揺らしたりせず、身体の芯の位置を一定に保ったまま、モチーフの輪郭や形を、画用紙に描き込んでゆきます。

ここで「モチーフの全体的な形をとる」ことの隠れた役割が、明らかになります。最初に言った通り、画用紙に何も描かれていない前半段階では、身体を少し動かしただけで、画用紙とモチーフの位置関係を見失ってしまいます。つまり画家はデッサンがはじまってすぐ、たとえ自分の身体が動いてしまっても、身体が元あった位置を発見できるように、画用紙に痕跡を残しておかなくてはならないのです。

画用紙にモチーフさえ描いてあれば、それをヒントに元の身体の位置に戻ることができます。デッサンにおいて「モチーフを描くこと」は、画面の中に「モチーフ – 画用紙 – 自分自身」の相互位置を構築することなのです。ここがデッサンの我慢のどころだと言ってもいいでしょう。

上手い人ほど、モチーフを見る視線と利き手はシンクロして動いている

さらに計測によれば、画家の視線は前半段階で、非常に素早くモチーフと画用紙の間を行き来しており、なおかつ視線と利き手がシンクロしていました。視線は1分間に約20回、モチーフと画用紙を往復しており、視線がモチーフを離れた瞬間には、すでに鉛筆をもった利き手が動きはじめていました。つまり画家は、体幹を一定の位置に保ったまま、まるで視線と利き手をヒモで結んでいるように細かく連動させて、モチーフの形をスキャニングしているのです。

モチーフと画用紙を視線が往復する周期は、デッサンに熟練した者ほど早く、デッサンの写実性と周期の速さは比例することが、別の研究でわかっています。さらに、短時間で描き上げる時ほど、画家は何度もモチーフを確認します。5時間で人物を描く場合は12回/分、2分間で人物をラフスケッチする場合は22回/分、40秒でラフスケッチの場合はなんと35回/分です。体幹を安定させつつ、視線と利き手をシンクロさせる技術は、クロッキーの際にも重要なことがわかりますね。

中盤と後半の姿勢:身体を大きく画面から離して、チェック!

もしみなさんが、前半の姿勢を体得しているなら、中盤と後半は、もう解説の必要がないでしょう。モチーフの大まかな形を取り、モチーフと画面と身体の相互位置さえ構築しておけば、あとは画板を動かしても、顔を思い切り画面に近づけても大丈夫。ちゃんと元の位置に戻ってくることができます。ただし、ひとつだけアドバイスするなら、後半の仕上げ。身体を大きく画面から離して、デッサンの形や、トーンの調子を、何度もチェックする習慣をつけて下さい。

絵画を描く「姿勢」は、絵画と画家の関係から絞り出される

さて最後に、絵画と画家を結びつけている「姿勢」が、受験のみならず、作品を制作する上でどのような意味を持つか、ぼくなりの考えを書いてみます。

今日解説した、デッサンを描く際の「姿勢」は、人工的な訓練で動作をひとつひとつ叩き込んで身についたものではありません。左側にモチーフがあり、右側に画用紙があり、その真ん中に自分自身の身体があり、モチーフから乱反射する光の粒を、白い紙に写し取らなくてはならない、というデッサン特有の「制約」が、画家の身体を長い年月のうちに縛り上げて、このような「姿勢」をかたちづくったのです。

絵画を制作するとき、画家はかならずしも、「自由」に自分の身体を動かすことができるわけではありません。画家の周囲をとりこかんでいる広大な光、樹や、海や、人、そしてなにより眼前の絵画が、画家の肉体を拘束しています。そして、これらの「制約」と折り合いをつけ、自らの絵画を成長させてゆくにしたがって、画家の身体は、新しい水脈を見つけるように、新たな動きの可能性を見つけ出してゆきます。「自由」とは、「制約」から発見されてゆくものなのかもしれません。それではまた!

●引用文献

野中哲士, 西崎実穂, 佐々木正人:デッサンのダイナミクス, 認知科学 17(4), 691-712, (Dec. 2010). ※Figure2. には高校生にわかり易く、改変を加えた上で掲載しました。

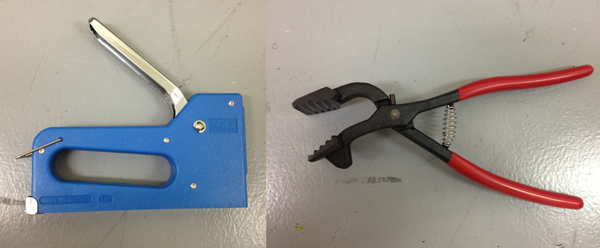

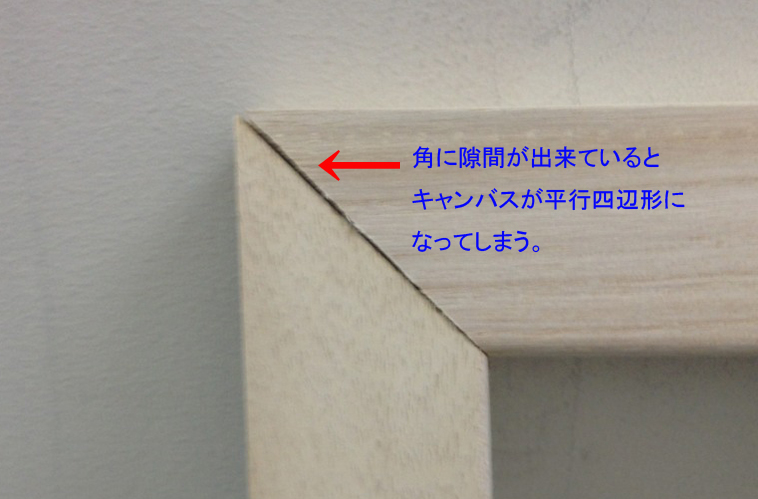

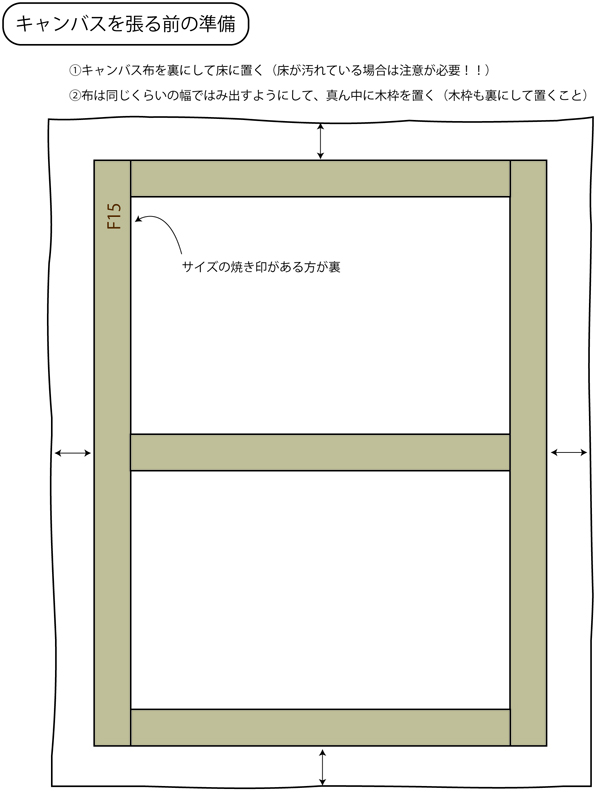

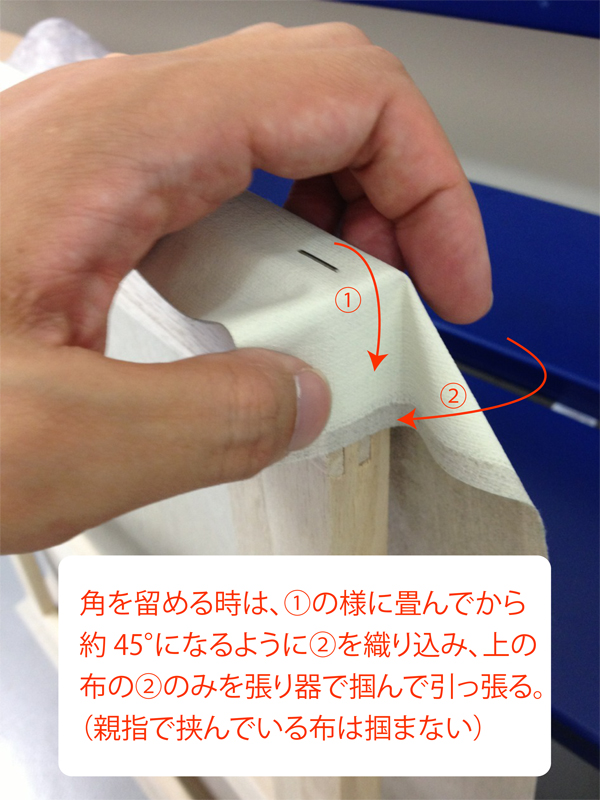

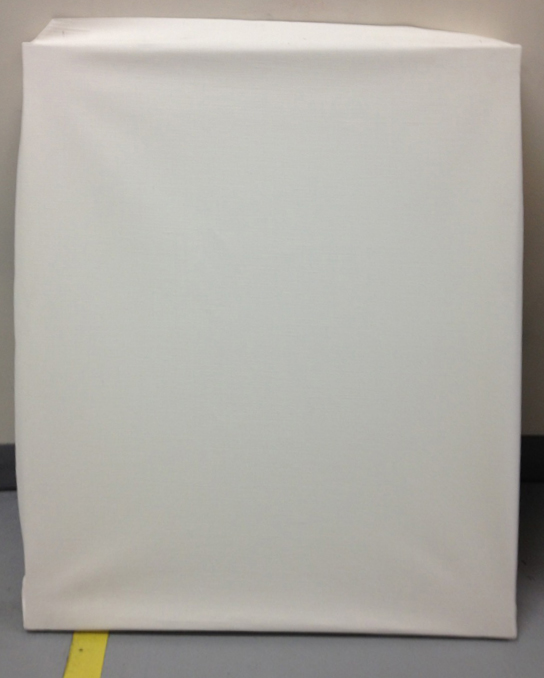

これで四隅が留まりましたね。 この時、もしも上の写真よりも強いシワが角に出ていたら、シワの近くの針を抜き、もう一度引っ張って留め直して下さい。この時点で殆んどシワが無いので、後は安心ですね。

これで四隅が留まりましたね。 この時、もしも上の写真よりも強いシワが角に出ていたら、シワの近くの針を抜き、もう一度引っ張って留め直して下さい。この時点で殆んどシワが無いので、後は安心ですね。