皆さんいかがお過ごしでしょうか?

先日、10月タームの課題発送致しました。

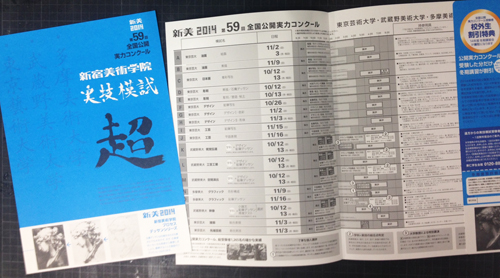

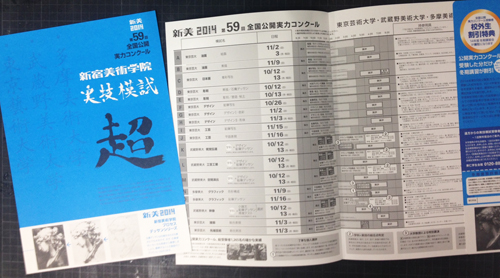

各科、全国公開実力コンクールも始まります。

いつもと違う環境、時間制約の中で製作し、採点されるよい機会です。

今の時点での実力を試してみましょう。

皆さんいかがお過ごしでしょうか?

先日、10月タームの課題発送致しました。

各科、全国公開実力コンクールも始まります。

いつもと違う環境、時間制約の中で製作し、採点されるよい機会です。

今の時点での実力を試してみましょう。

油絵科 松田です。

やっと過ごしやすい季節になってきましたが、私の頭からは夏の暑さの記憶がなかなか出て行ってくれません。

夏期講習も終わり、二学期が始まるまでの休みの間に予定していた登山に出かけました。

私はよく山登りをするのですが、昨日の御嶽山噴火のニュースに衝撃をうけ、用意していたブログの記事を上げる気になれませんでした。

この場をお借りしてしまうことをお詫び致します事と、いまだ尚、捜索活動に尽力されている方々や被害に遭われている方々のご無事と、亡くなられた方々のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

映像科講師の森田です。暑さもようやく一段落して、現役生は文化祭なども終わり、ようやく受験に集中できる(せざるを得ない)季節になってきましたね。個人的には毎年二学期は本当にあっという間という印象があります。うっかりするとすぐに年の瀬です。一方で10月?12月の推薦入試を受験する人にとっては、一足早く受験に突入という時期でもあります。

一般入試対策としては当面の目標である公開コンクールに向けて、特に「武蔵美の感覚テストの完成度をどうやって上げられるのか?」ということを課題として制作をしています。これは先週の講評前の様子。実際の感覚テストはB3画用紙に絵と文章を自由にレイアウトすることになりますが、この課題ではあえて絵と文章別々に描く/書くことで、それぞれの表現を吟味してみます。

推薦入試対策では、今年から始まる武蔵美の「クリエーション資質重視型」を中心として、個別で講評します。これは金土日コースF君の映像作品の中間発表の様子。編集作業についてのアドバイス、ファイル制作や面接試験なども見越した作品のテーマについてのディスカッションなども。出願は10月後半、実際の試験は11月後半なので、こちらは今がまさに正念場です!

日本画科です。

11月30日(日)、春夏に続くプレ冬期講習を開催します。

日本画科では春夏のゼミに続く花講座第3弾、「花講座3/花が描けるようになる(総集編)」を開催します。

今回のモチーフは、「バラ」が2本。水切りの方法、セッティングなど準備段階の作業を復習した後、花の捉え方とテクニックを各項目別に解説します。また、日本画科の受験においては“関係性”を出していくことは必須です。どうして関係性が大切なのか、また、いかにして2本の花の関係性を捉えながら描いていくのか。大切なポイントを一つ一つ抑えながら解説します。

尚、希望制でデッサンと着彩を選択することが可能です。花も2本から1本にすることが可能ですので、初めての方も気軽にご参加下さい。“着彩に強い”新美の豊富なデータを元に、講師が丁寧に指導します。

「花講座3/花が描けるようになる(総集編)」カリキュラム ※資料を配布します。

午前9:00-12:00

1準備

・水切り方法、セッティングについて

・道具について

2描き始め

・花を捉える前に―構成、配置、アングルについて

・アタリの置き方、形を描く上で大切なポイント

・花と茎と葉―それぞれの役割

午後13:00-17:00

3関係性

・関係性について-関係性とは?

・関係性の考え方と捉え方

4仕上げ

・質感表現について

・明度、彩度、色価について

講評17:00-18:00

個々の長所と課題点を分かりやすく提示します。また今後の学習ポイントについてアドバイスをします。

質問&個人指導コーナー 18:00-19:00

皆さんの質問にお答えします。

―最後に日本画科について。

新美日本画科は東京芸大、私立美大、国公立美大、その他私立美大の入試情報と入試課題の緻密な分析によってカリキュラムを作成しています。年間を通じてデッサンと着彩をバランスよく学習していくカリキュラム編成です。指導は、受講者のレベルに沿った丁寧な対応が特徴です。その理論的で分かり易い指導は各自の課題点をクリアにしていくものです。個別の実技指導も行いますので、初心者も安心して受講することが可能です。

特に1学期は日本画科の受験に必要な「型」を構築していきます。昼間部終業後は「学科授業」、もしくは「夜間制作特訓(希望者)」に分かれ、各々の課題点克服のための対策に取り組みます。また、高校生を主とする夜間部は、“4日に1課題”というカリキュラムサイクル。基礎をしっかり習得し、芸大美大受験に必要な対応力を鍛えます。「全員現役合格」を目標に、ひとりひとりのレベルに沿った丁寧な指導を心掛けています。

少数制の徹底した個人サポートで高い合格率。緻密な入試分析と分かり易い指導理論でどの美大入試にも強いのが新美日本画科です。また、清潔度の高い環境は空調設備も万全のため、安心して課題制作に集中することが可能です。

油絵科の箱岩です。

秋らしい奥行きのある空が見られる季節になりました。画像は、お休みごとにパトロールしている利根川で一息ついた時の景色です。

昔、小学生のとき校庭で壇上で話す校長先生をすっかり無視して、頭上に広がる群青色の宇宙に、真っ逆さまに落っこちるような感覚になりながら、夢中で見上げた福島の空の色を思い出します。

智恵子抄で語られた本当の空の色。その色は県民の誇りその物だったなと、地元を離れた今になって思います。なぜか、関東で見る空の色とは違うんですよね。

あの頃の自分が想像もしなかった未来に、今、自分が立っていて、まるで浮遊するような実感のうすい感覚を味わい続けている。この感じって、あのときの妄想以上だな?なんて思う今日この頃です。日々の実感を追い求め「今を生きる」を目標に我が儘に暮らしているつもりの自分ですが、本当に人生は不思議なもんです。

さて、なかなか話の進まない裏美術に関するお話です。

夏期講習会の後半に募集をして、いろいろと審判団で審議をしていましたが、どうやらこんな定義が我々の思う裏美術なのかな?という物が見えてきました。

ここに、ちょっとばかり気合いを入れまして「裏美術についての定義」を宣言してみたいと思います。

『裏美術とは・・・』

裏美術自体に何ら根拠が無い以上、鑑賞する側にも新しい価値に対する好奇心と寛容な感受性が求められます。もしも貴方が「裏美術」の深みにはまってしまったとしても、一切の責任は各自にゆだねられます。

さて、皆さんの創作活動の中で、上に列挙された裏美術の条件に当てはまる作品が出来た時、その作品の善し悪しを「裏美術コンクール」で試してみませんか?

詳細は、いつも通り唐突な掲示によって告知致します。

真面目な皆さんの事ですから、新美の公開コンクールも勿論全員参加するでしょうが、「裏美術コンクール」開催の際は、そちらも宜しくお願い致しますね。