こんにちは。映像科の森田です。木金日コースもはじまって約一ヶ月が経ち、最初の週から通っている人は徐々に教室の雰囲気に慣れてきたかな?週に3日のコースだと他の科に比べてまだ少し堅さがとれてないかな??というような今日この頃です。

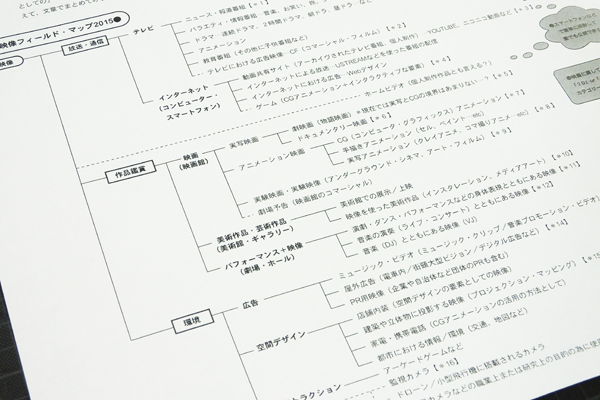

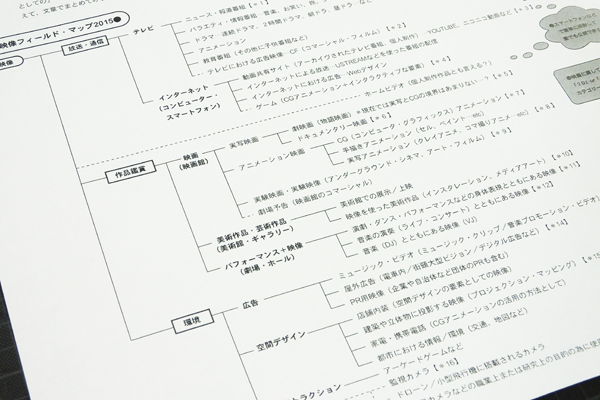

先週の授業は「小論文特別授業」でした。毎年春にやっているワークショップ的な授業なのですが、映像科が対象としている「映像メディア」全体ををカテゴリー/ジャンルに分けてマッピングした上で、それぞれに該当する具体的な作品名や作家などを教室の全員で挙げてみるという内容です。以下のプリントがその一部分ですが…

どうでしょう。もちろん他の専攻でも同じだとは思うのですが、映像メディアは新しい技術やサーヴィスが登場することで、つねにジャンル自体に変化が起こる分野でもあります。だからジャンル分けが難しい…と言うとやや言い訳っぽいですが、しかしこのたった数年で「実写かCG(アニメーション)か」という枠組みがほとんど意味をなさなくなり、また「テレビかネットか」という区分も、それを見る媒体の違いでしかなくなっています。そうした中で例えば「ライヴ・パフォーマンス」と「プロジェクション・マッピング」などであれば、表現の可能性が模索されていく中で、映像の使われ方としてかなり重なる部分があるかも…、などなど。こうしてジャンルに分けてみることによって「映像」というものの全体像が意識できたような気がします。

同時に授業でもポイントになったのは「面白い作品や表現、活動は必ずしもカテゴリー/ジャンルにかっちり収まるわけではないのでは?」ということでした。むしろいくつかのジャンルを横断しているような作品こそが新鮮だったり、ついつい気になって何度も見てしまったりすることもあるような気がします。皆さんも自分なりに(映像科以外の専攻の人は自分の専攻にあてはめて)考えてみることから、新しい発見があるかもしれません。

■

さて、そんな「ジャンルに収まらない作品/表現つながり」ということで(やや強引ですが)ちょうどこの5月に開催されていた二つの展覧会を紹介したいと思います。

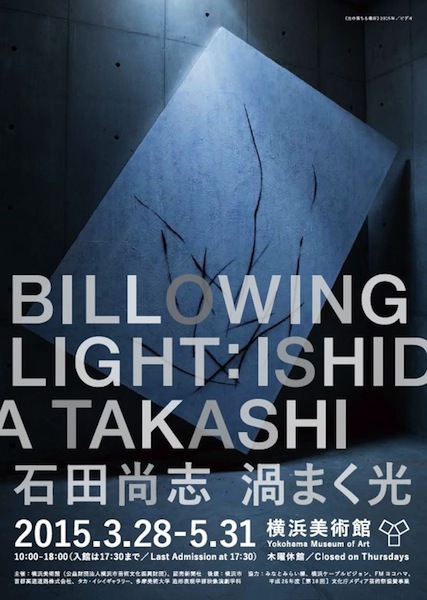

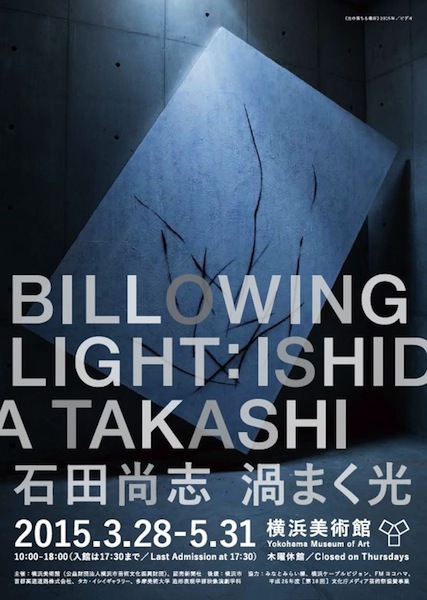

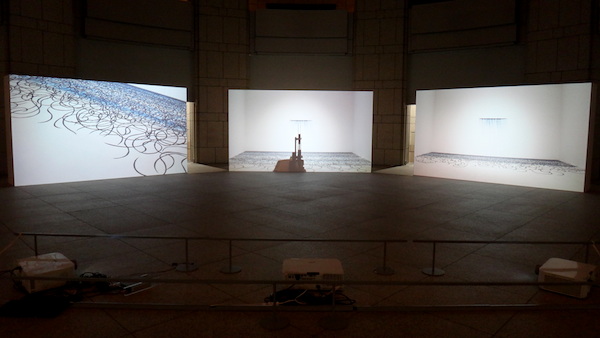

○石田尚志『渦まく光』横浜美術館(~5/31まで)

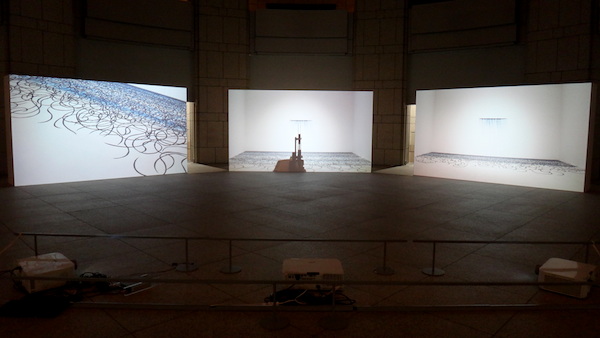

石田尚志の作品は、手法としては「コマ撮り(手描き)アニメーション」と言えると思いますが、さらに展示の形態からは「(ビデオ)インスタレーション」と捉えられます。普段アニメーションを観て、元の絵が描かれた「空間」を想像するということはほとんどないと思いますが、石田尚志の作品ではむしろその「描かれた(撮影された)空間」が重要で、さらにその「描かれた空間」と「展示された(投影された)空間」の関係がひとつのテーマであるような気もします。と、そんなことを考えずともプロジェクションされた映像を前にすれば、その映像が作られるまでの膨大な時間に圧倒されるはず。ぜひ体験してみてください。

+

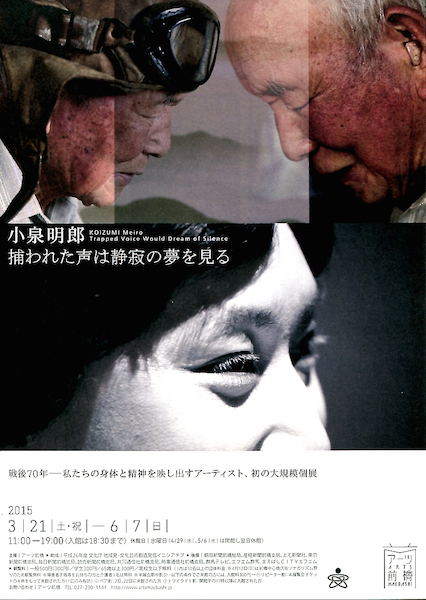

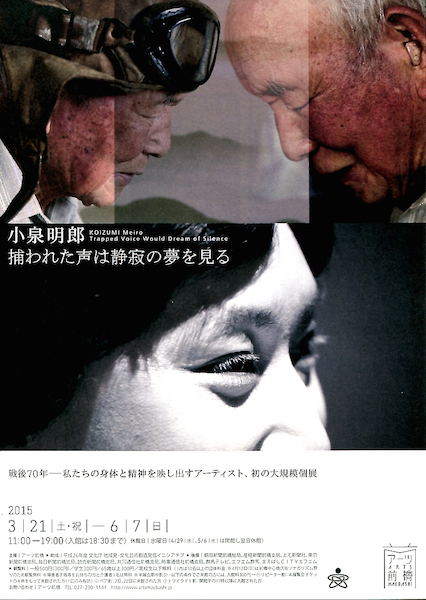

○小泉明郎『捕われた声は静寂の夢を見る』アーツ前橋(~6/7まで)

展覧会の説明テキストにも「ドキュメンタリーや映画とは異なる映像表現」と書かれていますが、小泉明郎の映像作品を観ると、いつも普通に使っている「フィクション」とか「ドキュメンタリー」とかって何だろう?…というか、その二つはそもそもそんなにはっきり分けられるものなのか??とあらためて考えるかもしれません。一見すると「インタビュー」のような形式を取っている映像も、撮影時の制作者の介入の仕方、そして編集や展示の方法によって、結果的にまったく別の鑑賞体験になっています。ちなみに展覧会は映像作品だけでなく、立体作品やテキストなどもあり、相当に見応えあります(僕の場合は3時間くらい観てました)。

個人的には受験生の一年の中での「一学期」という期間は、とにかく手当り次第に色々観てみて、自分の表現の幅を広げる時期だと思ってます。どちらも新宿からは少し離れていますが、、ぜひ足を運んでみてください!!