こんにちは。油絵科の関口です。

暑い日が続いていますが、夜に耳を澄ませば、コオロギや秋の虫達の鳴き声が聴こえるようになりました。もう秋がすぐそこまで来ているんですね。

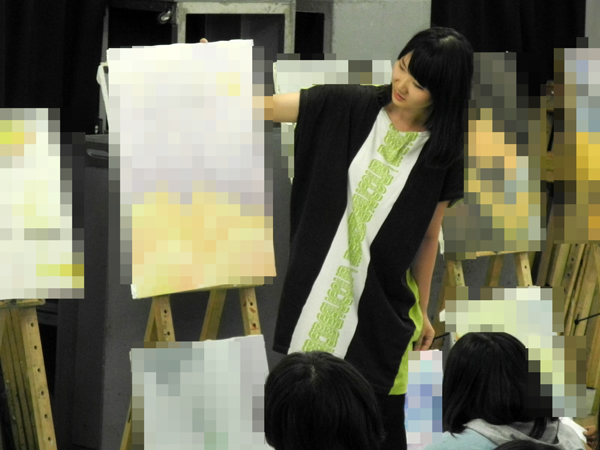

さて、新宿校の油絵科では、例年の夏期講習会と違う試みとして、各期の最終課題を全クラス合同で、作品に投票するというイベントを行いました。

クラスで課題内容が違うので、課題毎に一番良いと思うものに対してシールを貼っていく(自分の作品以外に投票)というルールで、講師も生徒も投票に参加。(講師と生徒は違う色のシールを貼りました)

投票数を数えて、得票数が多いのが上位・・・というものではなく、講師が選んだ作品について何を基準に選んだのかをコメントする。というスタイルで、まずは全体講評。その後、各クラスに別れて通常通りの講評を行いました。

投票では生徒に人気のあるものと、先生に人気のある作品がズレていたり、突拍子もない作品が選ばれたり(笑)して、非常に面白いイベントになったと思います。

そういえば僕が高校生の時、新美で先生の講評を聞いていると「何であんな下手な絵を褒めるんだろう?」とか「あの浪人生は凄く上手いのに、何であんなにボロクソに言われるんだろう?」と疑問に思った事が多々ありました。(当時はかなり癖の強い先生や、怖い先生もいたのです)

当時の自分を振り返ると、まだ絵に対する知識も経験も乏しく、素人同然の見方しか出来ていなかった…という事です。年輪を重ね、人生で色んな経験を積む事で、絵の見方も幅広くなっていくのだと思います。

今の生徒も、講師の選んだ作品に対して、何枚かは「え?? あの先生、それ選んじゃうの??マジか?」とか思ったのではないでしょうか(笑)。

でも、僕らは至って真剣に作品を選んでいるつもりです。全体講評で、その作品が選ばれた理由を聞いて、納得いったのではないかと思います。

・・・え?聞いても納得いってない? そういう人でも、歳を取れば分かるようになりますよ。・・・多分(笑)。

まぁそれは別として、自分の作品が他人から選ばれる(この中で一番好き!と思ってもらえる)というのは、皆にとっては制作の励みになったのではないでしょうか?

前期と中期に行ったこのイベント、後期も最終日に行いますので、乞うご期待下さい。

さて、もう一つ。最後は宣伝です。

8月26日(水)新美では二学期入学を考えている人(高卒生対象)に対して、二学期特待生試験があります。試験とは言っても、持参作品数点(油絵科は原則としてデッサン5点、油絵5点)と、面接によるもので、学科試験もありません。

経済的な面も考慮して審査しますので、実力や学科に自信が無い人でも、これから二学期入学を考えている人は受けてみては如何でしょうか?

http://www.art-shinbi.com/tokutai/images/tokutai2015-2.pdf?

まだまだ暑い日が続きそうですので、夏バテしない様に元気にこの夏を乗り切りましょう?