こんにちは。夜間部芸大デザイン・工芸です。

今週はオープンスクールです。

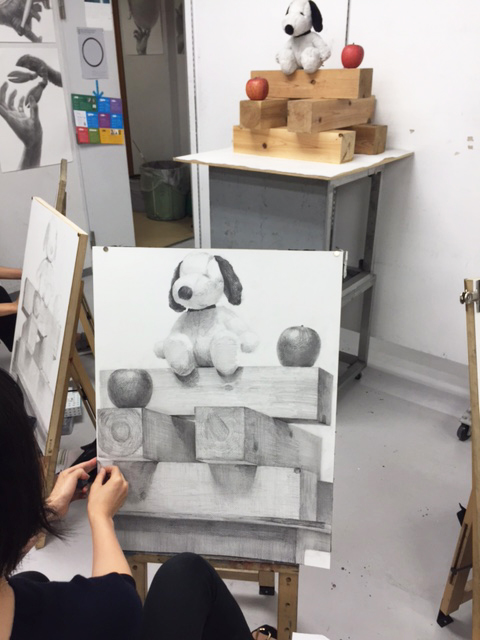

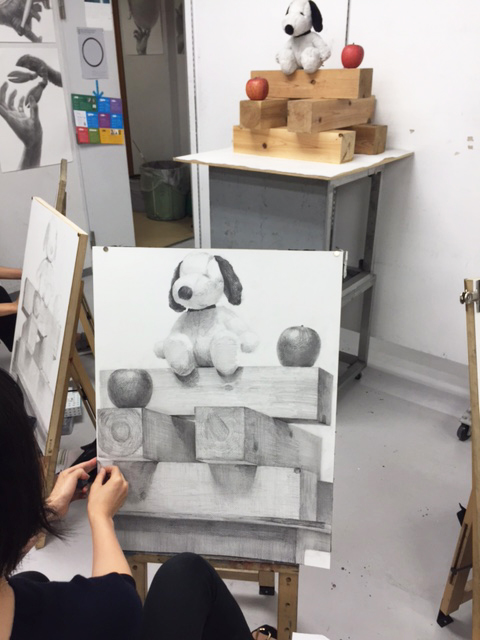

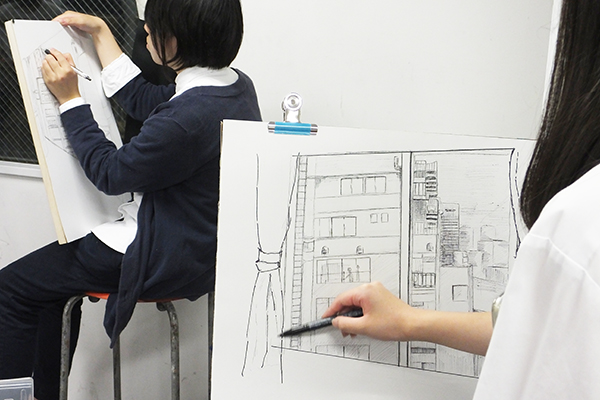

普段とは違い、浪人生、基礎科生、新美学生講師や、外部からのデモストなど賑やかな制作風景です。

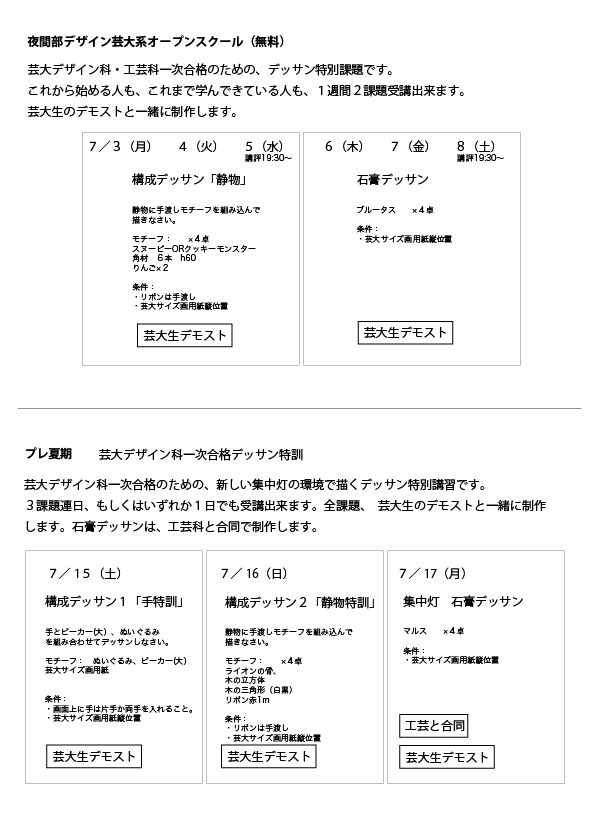

新旧歴代の参作群

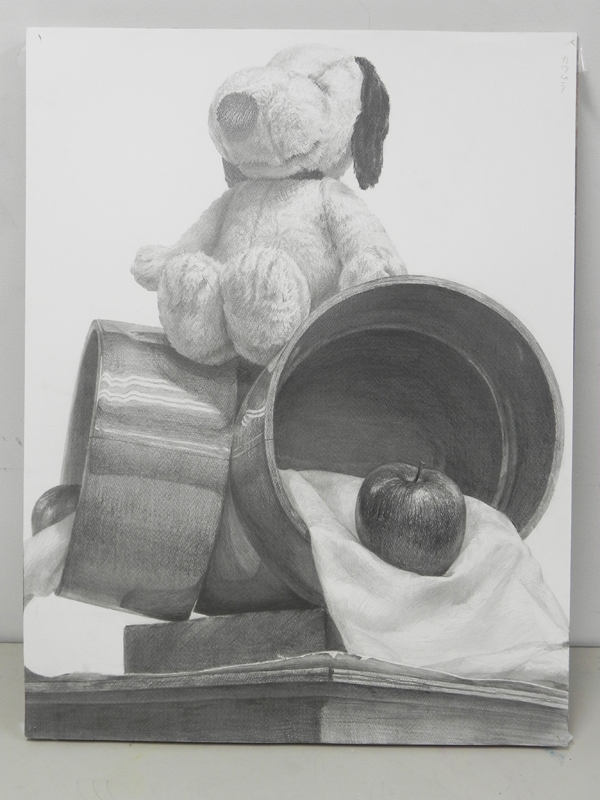

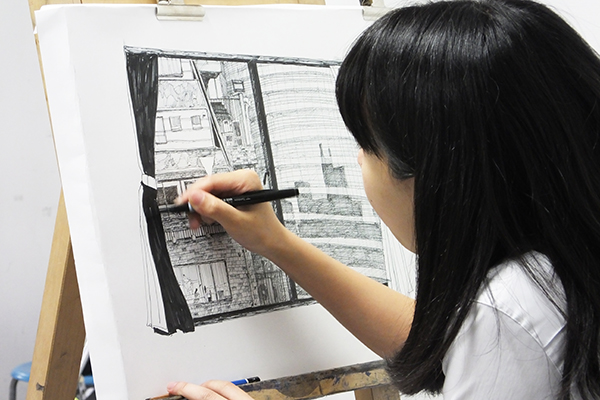

新美学生講師によるデモスト

現場での解説資料

新1年生によるデモスト

こんにちは。夜間部芸大デザイン・工芸です。

今週はオープンスクールです。

普段とは違い、浪人生、基礎科生、新美学生講師や、外部からのデモストなど賑やかな制作風景です。

新旧歴代の参作群

新美学生講師によるデモスト

現場での解説資料

新1年生によるデモスト

こんにちは。私大デザインを主に担当している亀田です。

今回は7/4から始まるオープンスクールのお知らせで投稿しました。

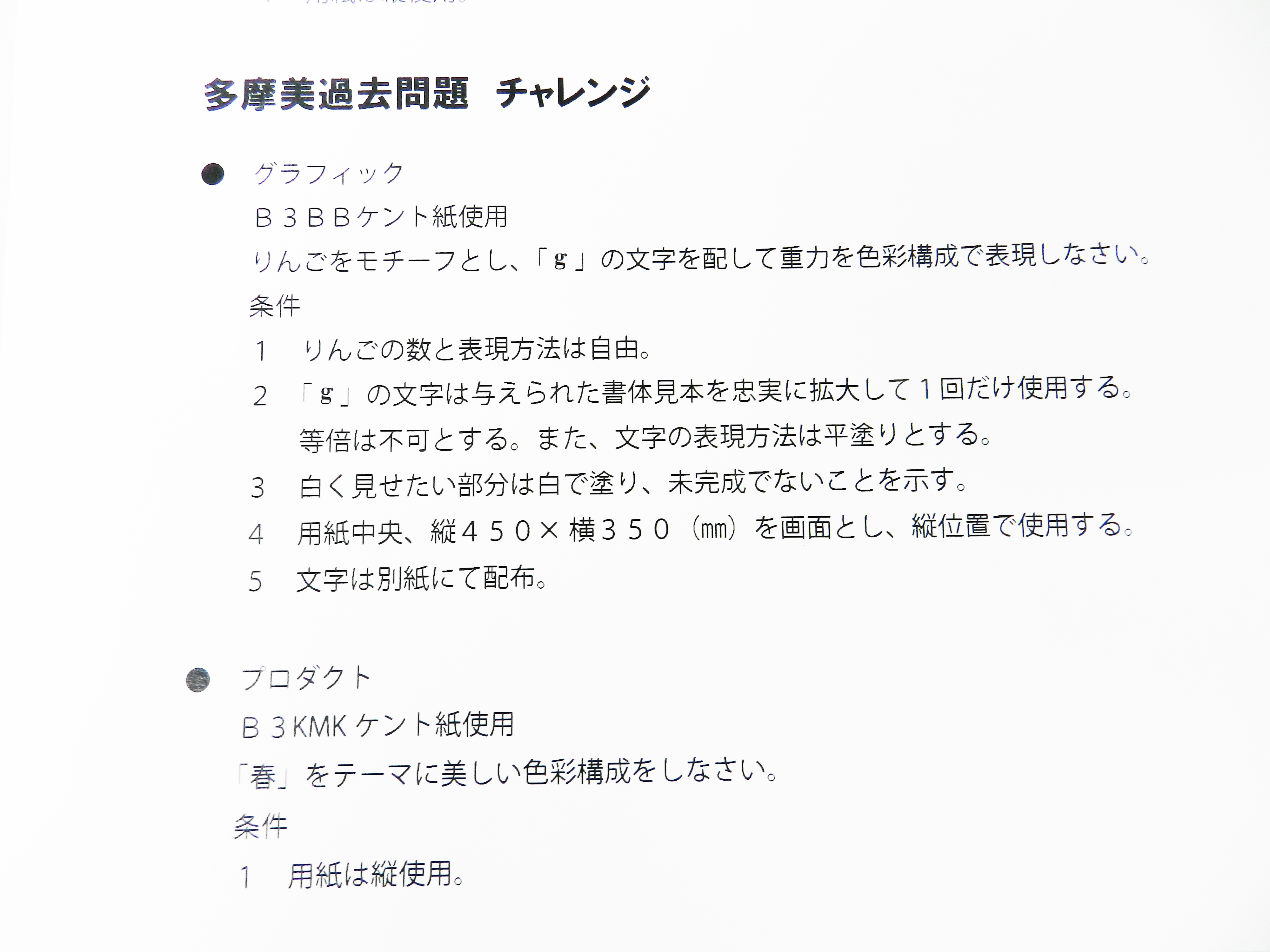

私大デザインでは夜間5:30?8:30にかけて多摩美入試を考えて課題に取り組みます。

課題内容は多摩美グラフィック。プロダクトを行います。

7/4?7/6にかけて平面構成、7/7?7/8はデッサンを制作します。

外部の方も大歓迎です。当日は合格者作品も見ながら今後の課題を考えていくきっかけ

にしたいと考えています。

上のような課題をやります。グラフィックは昨年度の推薦入試の出題です。新美での合格者の作品も見られます。

よろしくお願いします。

亀田

こんにちは!彫刻科講師の稲田です。一学期も終盤にさしかり夜間部はコンクールがはじまりました。一学期に取り組んできたことが少しでも形になるとよいですね。

さて、彫刻科では先日開催された東京芸術大学彫刻科平成30年度入試説明会において大切なお知らせがありました。すでに知っている学生も多いと思いますが平成30年度入試から2次試験の課題が変更になります。

平成29年度(変更前) 平成30年度(変更後)

2次試験 2次試験

素描 → 彫刻Ⅰ

彫刻 彫刻Ⅱ(塑造)

2次試験の素描がなくなり、代わりに彫刻Ⅰという実技になりました。

説明会でもまだ詳細については未定とアナウンスがありましたが、これまでの基礎的な彫刻に必要な力+自分のセンスを活かした幅広い出題の可能性が予測されます。新美では日頃から受験指導の枠内だけでなく大学に入った後にも生きる力を付けてほしいと各講師が色々な角度からアプローチしてくれています。受験課題だけやっていればいいという見方に凝り固まらず、自分の感性を磨くためにいろんなことに今まで以上にチャレンジする一年にしましょう!!そうすればどんな課題であろうと自信を持って試験に臨めるはずです。

新美彫刻科では今週から素描課題を彫刻Ⅰ課題に変更してカリキュラムを実施しています。

更にプレ夏期、夏期講習のカリキュラムも新課題に対応するため変更しました。どのような形の試験課題が出題されるかはっきりしていない初年度だからこそしっかり対応した指導を講師一同心がけていきたいと思います!!カリキュラムの変更詳細は新美HPのトップ画面、NEWS→彫刻科・夏期講習会カリキュラム変更のお知らせをご覧下さい。

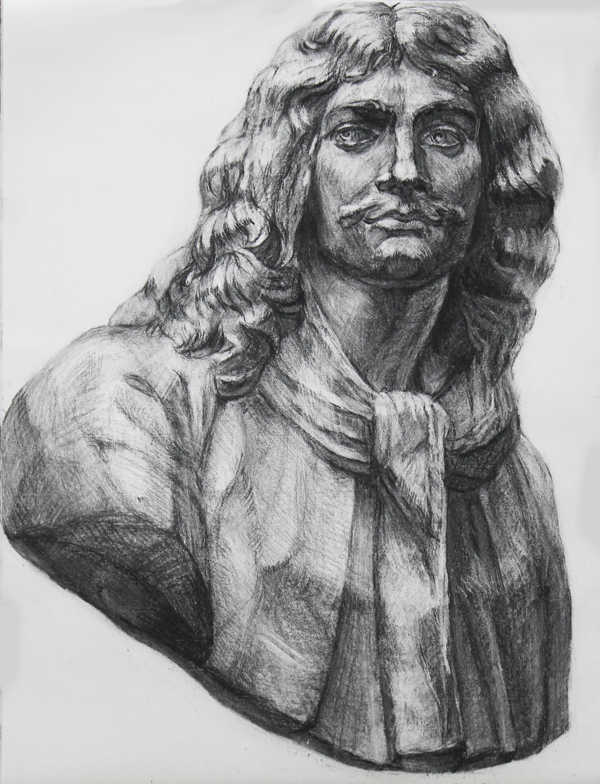

では、授業作品を紹介します。

作者の課題であった、自然な色の調子と形をしっかり描き込むことが両立出来ました。頭部から髪にかけての印象はもう一歩踏み込んだ観察が必要です。

形の成り立ちで言葉にはならないものを伝える。彫刻にとって大切なことを感じさせてくれる作品になりました。

形を粘り強く追い切る姿勢が緊張感に繋がっています。硬さが抜けてくるとより広がりが出てくるでしょう。

最後に。グループ展に出品します。

Small Works 2017

2017年7月3日(月)?15日(土) 11:00-19:00(最終日16:00まで)

ガレリア・グラフィカbisにて

出品作品 《やわらかな輪郭》2017年

こんにちは。芸大デザイン総合です。

先日の芸大説明会はよい刺激になりましたね。入試作品や、先生,学生のお話に、気持ちを新たに制作に励んでいけると思います。

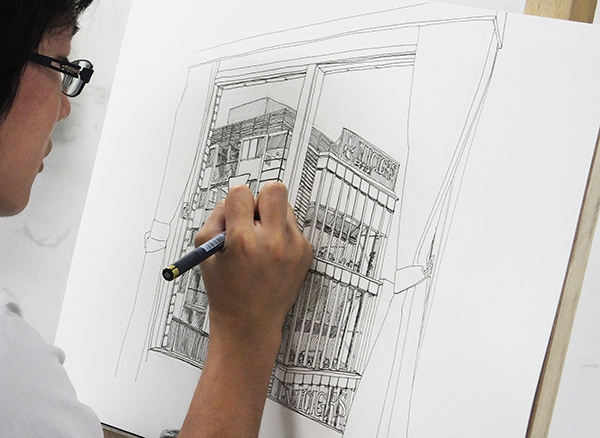

夜間部オープンスクールと、プレ夏期のお知らせです。全課題、芸大生によるデモストと一緒に制作してみましょう。外部生のかたもお待ちしています。

こんにちは、映像科講師の森田です。

早速ですが今日はお知らせです!

夏期講習を前にして今年も実技模試!やります!!

『映像科・武蔵美 模擬試験』(リンク先に詳しい情報あります)

7/6・7/7・7/9、3日間で

「感覚テスト」「小論文or鉛筆デッサン(選択)」の2科目を制作。

最終日には全体講評会で各試験問題のポイント解説を行います。

「実技模試」聞くとややハードルが高いように思うかもしれませんが、

去年この7月の実技模試で初めて感覚テストの制作をしたという人も、

そこから残りの対策をしっかりやって一年でちゃんと合格しています。

まずは気軽に参加してみてください。

講師一同、皆さんの参加をお待ちしています!

(写真は去年の7月の実技模試の様子)

++

さて、映像科の木金日コースでも先週と今週は感覚テストの制作を行っています。

集中して仕上げの作業中。実際の試験は3時間ですが、一学期は4時間程度かけて制作しています。

+

また、金曜日は「描写特訓課題」という感覚テストのビジュアル強化の課題を制作。

この日は教室に3箇所ある窓から見える光景をできるだけ精密に描写するという課題。

実際の感覚テストでは画材は鉛筆、色鉛筆、パステルなどですが、この課題では細いペンを使います。

普段デッサンには慣れている人も、思い切って輪郭線を描くのは新鮮だったと思います。

この日は夏至に近かったこともあり、変わりゆく空をじっと眺めていた人もいたとかいないとか。