こんにちは、映像科の森田です。

映像科の夏期講習もはじまっています!

先週までは武蔵美映像学科の「感覚テスト対策」4日間。

過去の合格者作品を紹介したり、色鉛筆やパステルの効果的な使い方のレクチャーなども行いました。

感覚テストの制作が初めてという人もいましたが、最終日の講評会にはこの時期としてはなかなか良い作品が並んだと思います。

感覚テスト含め、映像科の入試対策は8/14~再開されます。

8/14~8/19・・・私立美大映像総合コース

8/21~8/26・・・武蔵野美大映像学科特訓コース

はまだこれから受講することも可能です。

映像系で受験を考えている人は、これから始めるという人もぜひ参加してください。

また、現在7/31~の映像科の夏期講習は「推薦入試対策コース」です。

一週間かけて映像作品、写真作品などの制作を行います。

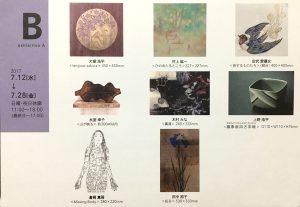

コース最終日の8/5(土)には新美1Fのギャラリーで一週間の成果を発表する予定です!

(発表に向けてギャラリーの下見をしています)