こんにちは、映像科講師の土屋です。

東京のお盆は雨続きで、

真夏を追い越して秋に突入しちゃったみたいでちょっぴり淋しいです。

そんなお天気ですが、

新美ではしっかり夏期講習の真っ最中なのでした。

今回は7/31(月)?8/5(土)に行われた

映像科「推薦入試対策コース」の様子をご紹介します!

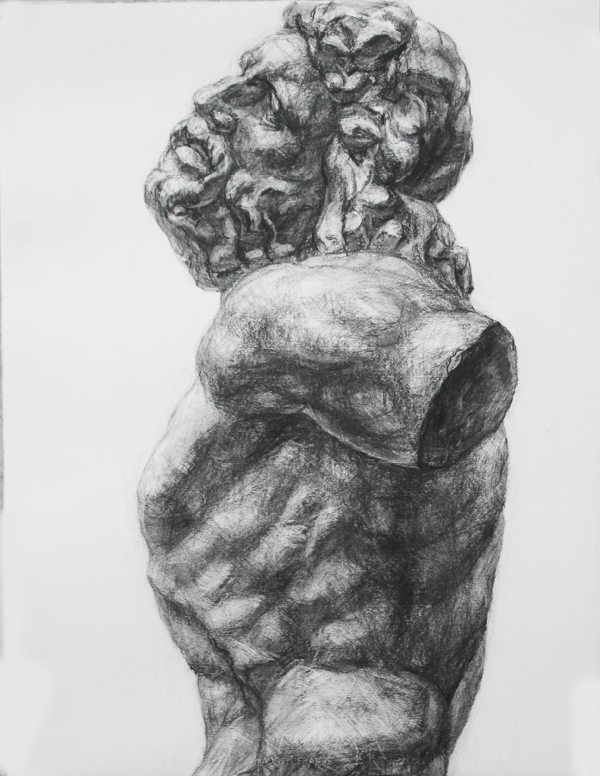

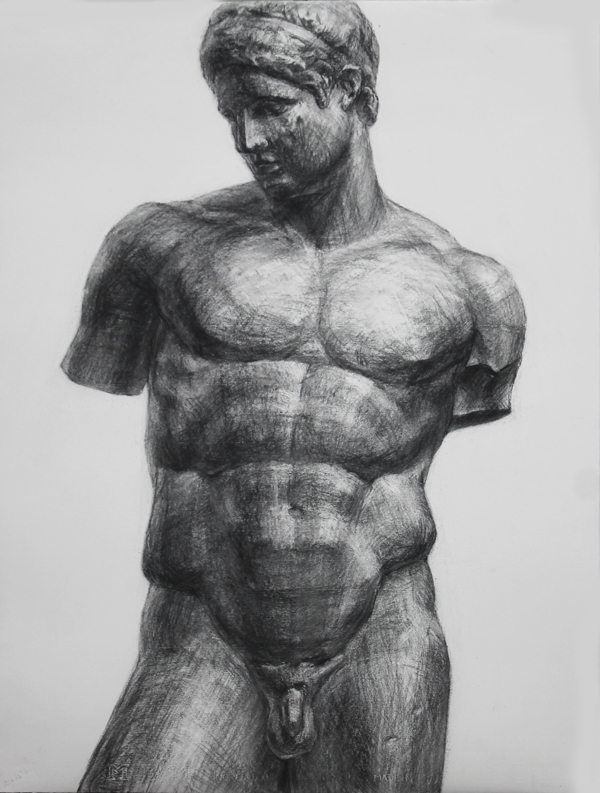

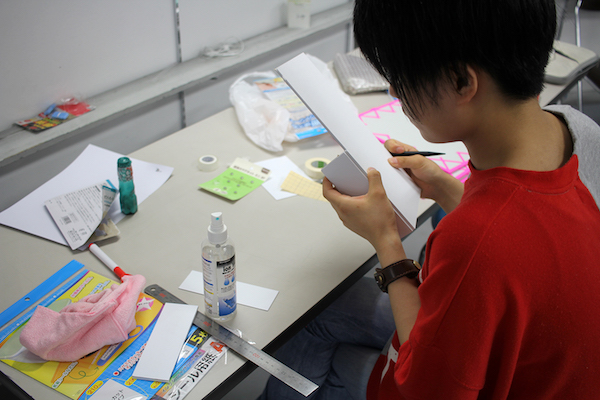

最終日の1階新美ギャラリーでの展示にむかっての制作をベースに、

日々いろいろなレクチャーを織り交ぜての講習会でした。

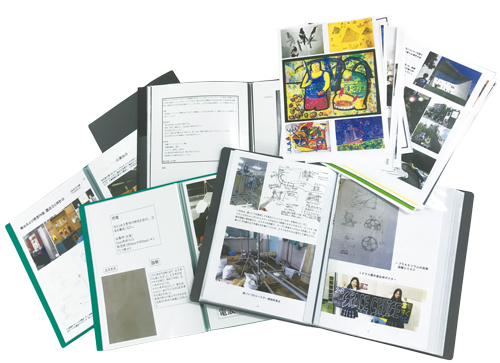

ICC(NTT Inter Communication Center)の見学や、中間発表、

映像編集ソフトの紹介、ポートフォリオ講座などなど。

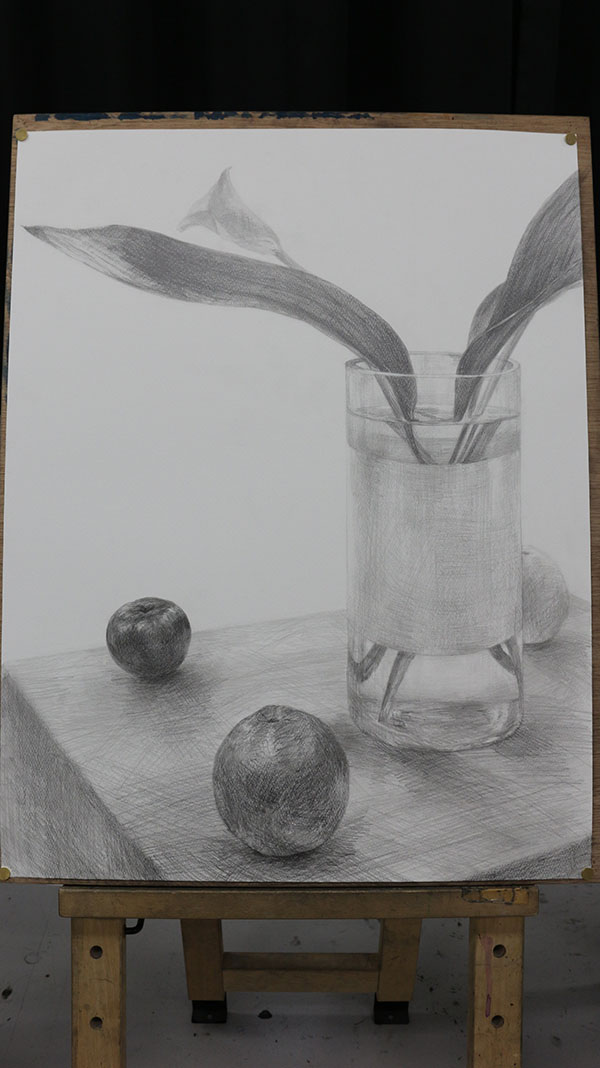

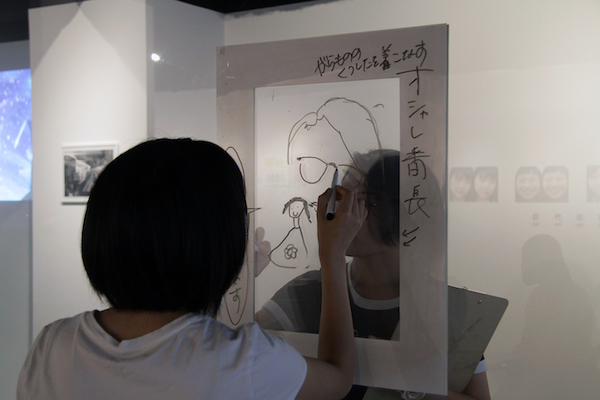

なんだか一枚不思議な写真が紛れ込んでしまいましたが、

これも作品制作のうちです。

映像科だからといって映像や写真作品だけでなく、

サウンドや参加型の作品、現代美術…

など本当にバリエーションが多かったのが印象的です。

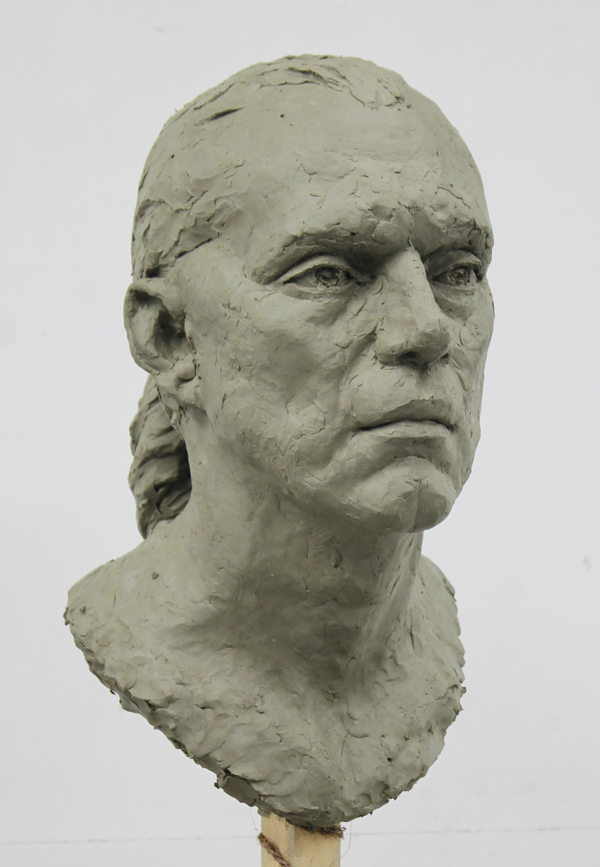

さて、いよいよ展示そして発表。

講評は、ゲストに推薦入試合格者 現在武蔵美映像学科の学生お二人を招いて

公開講評風に行われました。

それにしても、素敵なギャラリー空間。

透明なガラス壁を利用した作品が早速誕生しました。

1階だけでなく10階の教室も使って、サウンドインスタレーションの作品もありました。

そして最後には大学生のお二人による推薦入試についてのトークが繰り広げられました。

充実した夏ですね。

講師たちも夜10時までキャプションを切ったり準備していたのが良い思い出です。

(生徒の皆さんは思い出に終わらず、展示を存分に入試やポートフォリオに活かしてくださいね)

現在は

8/14(月)?19(土) 「一般入試特訓コース」を開講しています。

++++

さて、最後になりましたが、

講師から個人的なお知らせです。

私、土屋由貴も充実した夏にすべく作品発表を行っています。

①

「まぼろしレコードとホタルのテーブル / Good by Landscape 土屋由貴・野村叔子二人展」

会場:SYOKU-YABO農園(神奈川県横須賀市)

会期:2017年8月から9月末日まで

山の麓の農園レストランで、映像作品による二人展を開催しています。

*ギャラリーではなく、飲食店での展示となりますので、

予約・食事代など注意事項がございます。

詳しくはhttp://syoku-yabo.com/を必ずご確認ください。

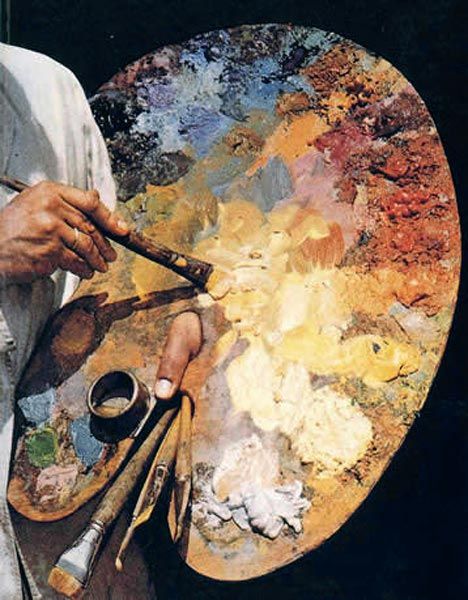

このような映像プロジェクション作品などを展示しています。

②

「アートアイランズTOKYO2017 第7回国際現代美術展」

会場:伊豆大島 + 新島 各地

旧波浮小学校(メイン会場)・旧甚ノ丸亭・旧港屋旅館 他

会期:大島会場 9/2(土)?17(日)

新島会場 8/29(火)?9/15(金)

料金:入場無料

伊豆大島・新島で行われる国際現代美術展にて滞在制作します。

私は、旧波浮小学校の教室で

サウンドまたは映像インスタレーション作品を発表する予定です。

詳しくはhttp://www.art-islands-tokyo.com/をご覧ください。

①②どちらも、普通のギャラリーとは違った空間となりますが

「さまざまな場所に、ここではない何かを持ち込める映像という表現」

を意識して制作しています。

足をお運び頂ければ幸いです。