彫刻科講師の氷室です。

今回は、近況報告の前に1点お知らせです!

12月3日の日曜日9時から16時半、新美にて美術解剖学特別講座を開催致します。

東京芸術大学美術解剖学の専門の講師が指導。特別限定の講座です!

油土を用いて本格的な手の解剖模型をつくる実習を行います。

手を骨から作り筋肉を付けて行きます。

彫刻科でもなかなか聞きくことができない、解剖学の知識を持っていらっしゃる先生ならではの話や指導が盛り沢山です。

・手の構造

・形を決定する骨

・量感を作る筋

・姿勢と連動した体の表面に現れる重要なレリーフを作る腱

・現実味を与える血管

など、勉強になることは間違いありません!!

実習の前にまず、人間の“手”の構造についてと、実際に芸術作品のなかで表現されている“手”についての講義を行います。

彫刻科の皆さんには、是非、聞いてもらいたい内容です!!

ちなみに作った模型は持ち帰ることが出来ます。

興味のある方は是非、新美のホームページ、【プレ冬期】のコーナーをチェックしてみて下さい。

※定員になり次第締め切らせて頂きます。

さて、2学期も、もうすぐ終わりですね。

寒くなってくると一気に受験が近づいてきているなと感じる様になります。

冬期講習は現役生も昼間部生も一緒に制作ができるので、大きな山場になります。

気合が入る空間で、実力を最大限に引き上げて行きましょう!

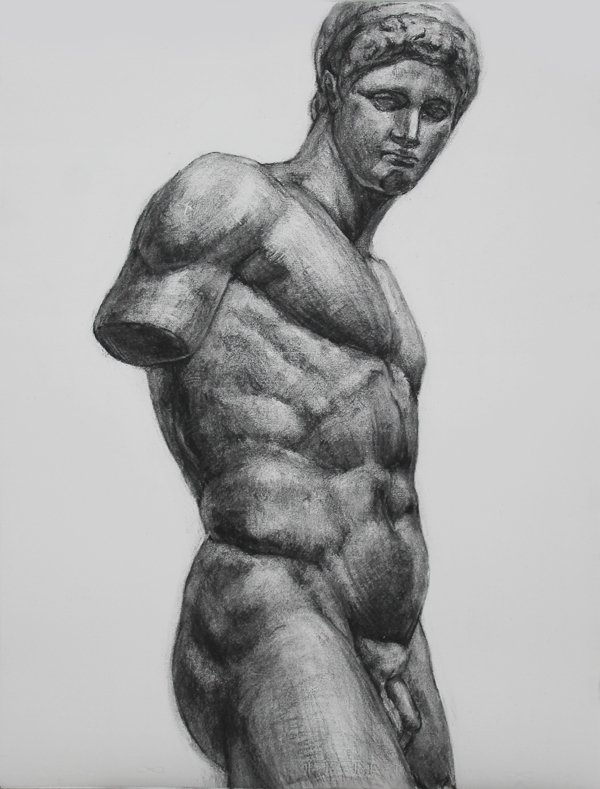

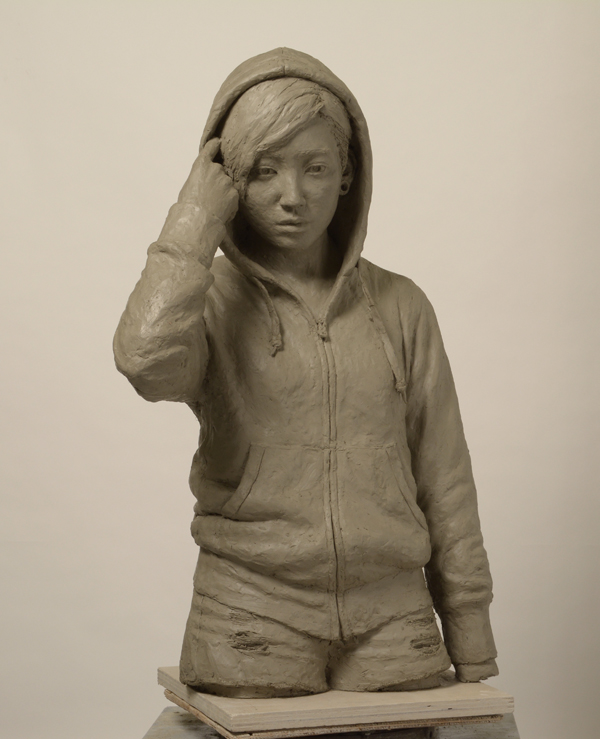

最近、新美では塑造の課題の中で、トルソを作りました。

首像だけの時と違って、全体に動きが連動していたり、どの様に立っているのか、腕のねじれなど難しい点もありましたが、それぞれの雰囲気を上手く拾って表現に至るまで制作できていると思います。

3作品 紹介します。

それぞれ、含みのある目線が表情を作り出し、見る方に、言葉は無くとも、静かに存在を訴える作品だと思います!!

みなさんを、改めて凄いなと感じさせてもらいました。

そして粘土量のある課題が続きました。

こちらはラボルトの模刻です。

なかなか作る機会も少ないモチーフですが、逆に新鮮に観察できたのではないでしょうか。

印象も良く似ています。

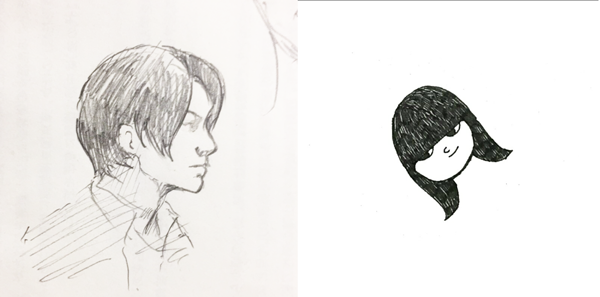

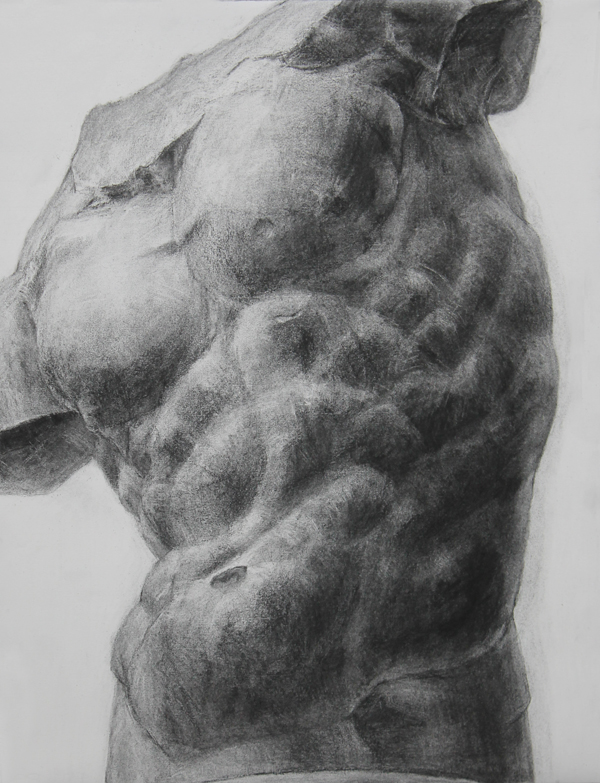

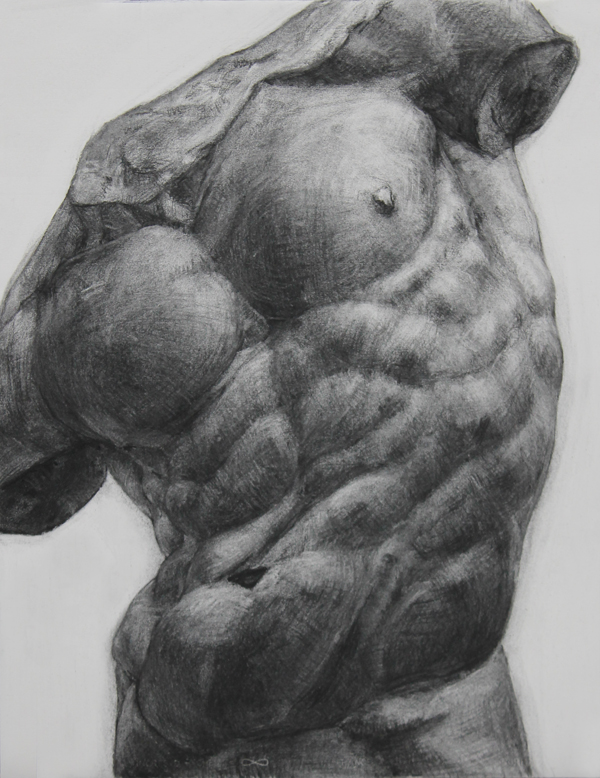

こちらのフォーン2枚は、現役生のデッサンです。

タイプの違う2枚ですが、どちらも、見ている視点を感じる、フォーンのリアリティに迫れているデッサンです!

空間を感じます!

存在感がありますね!

今回はここまでです。

稲田先生が前回のブログで分かりやすく話されていたこと、私もとても大切なポイントだなと思います。

どんな些細な事がきっかになるか分かりませんし、どのタイミングで、言われている考え方や見方の意味が繋がるかも分かりません。

課題をこなしていき、終われば、はい今日は終了!ではなく、常に、次はこうしていったらどうかな、と復習と工夫を重ねていく日々であって欲しいです!

(工夫を自ら工夫できることが大切です!)

2学期残りの2週間も、濃いものにして行きましょう!