こんにちは。油絵科の関口です。

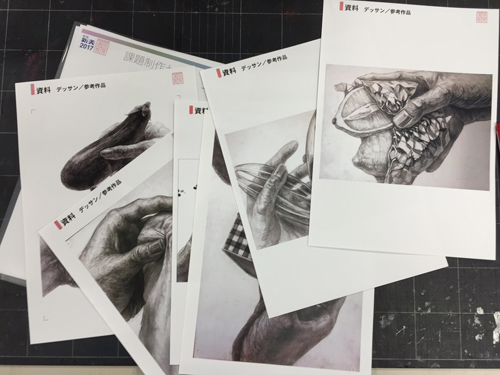

10月だというのに、日曜日が2週間連続で台風に見舞われてしまいましたね。「せっかくのお休みが台無し」という人も多いと思います。まぁ、こういう時は学科をやったり、資料を集めたり…家で出来ることを探して、時間を有効に使っていきましょう。

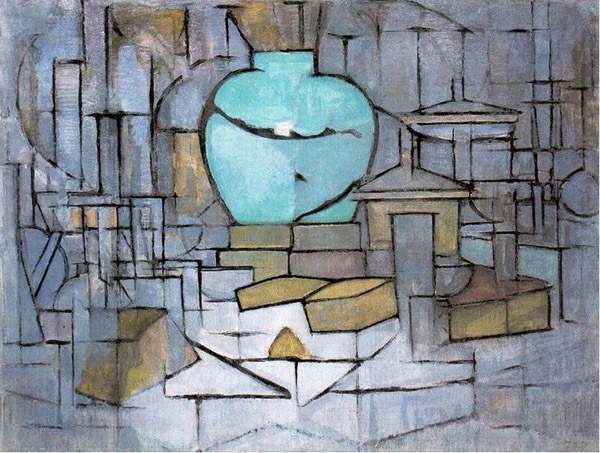

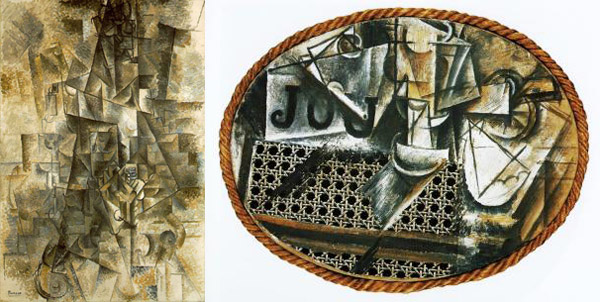

さて前回に引き続き、モンドリアンの作品を通じて彼の足跡を辿っていきたいと思います。

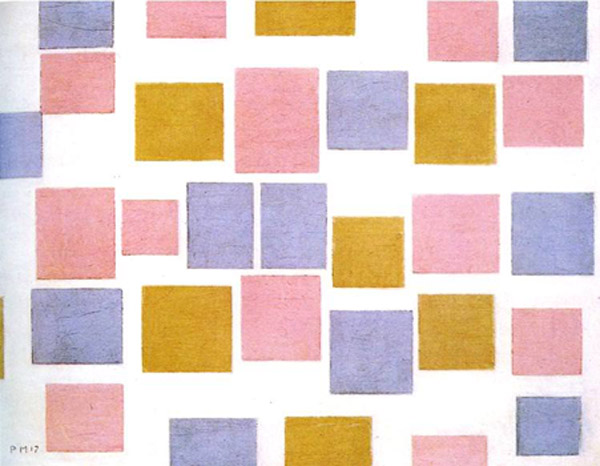

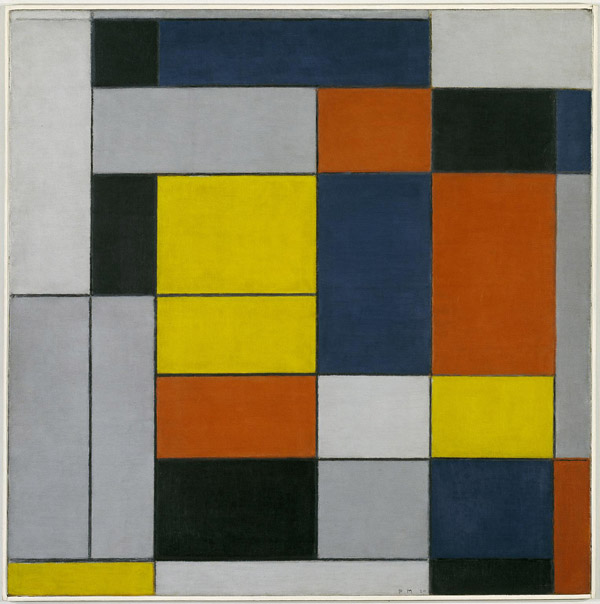

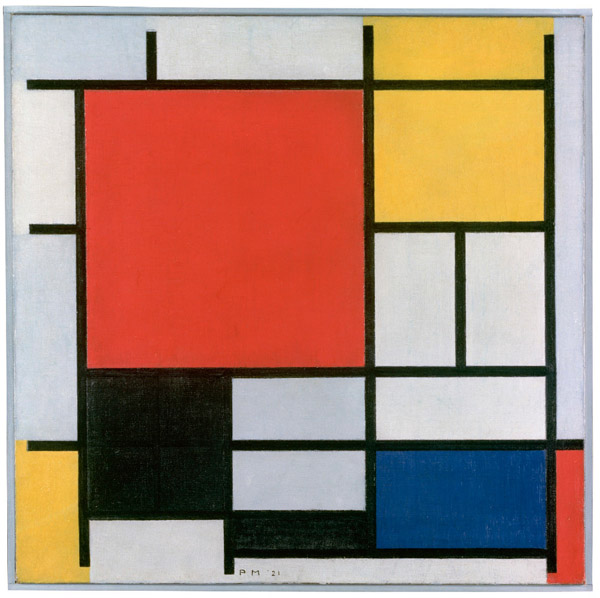

初期の作品は写実的な部分が残っていましたが、1917年頃からは垂直水平の線のみになりました。次第に色彩も限られたものしか使わなくなります。1944年に亡くなるまで、ほぼそのスタイルが続くことになります。しかし、限られた要素だけで制作を続けていたのに、決してマンネリ化する事はありませんでした。よく見ると、彼の作品は毎回新しいチャレンジと実験を繰り返していたのが分かります。ただ、彼の突き進んで行った抽象絵画の世界は、一般人の理解の範疇を遥かに越えていたに違いありません。

「抽象はよく分からないからちょっと…」という人も、僕の解説を読んで、少しでも興味を持って頂けたなら幸いです。

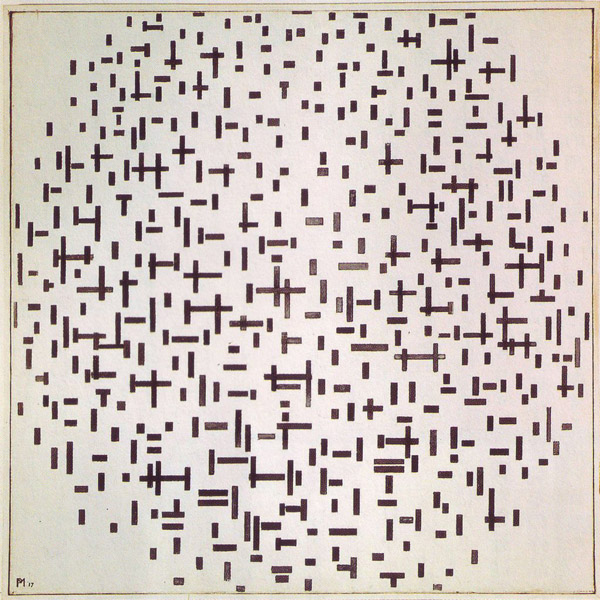

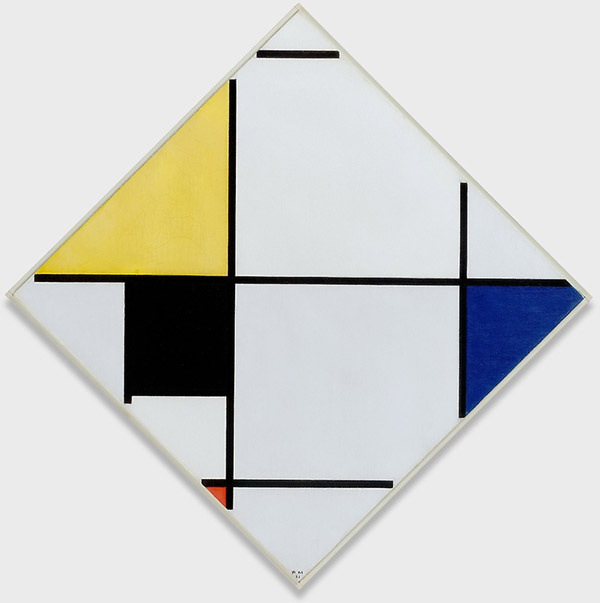

1921年のこの作品では、正方形のキャンバスを45度傾けて使用しています。黒い線はキャンバスの端に接していますが、よく見ると殆どの線は画面の端まで行ったところで止まっています。

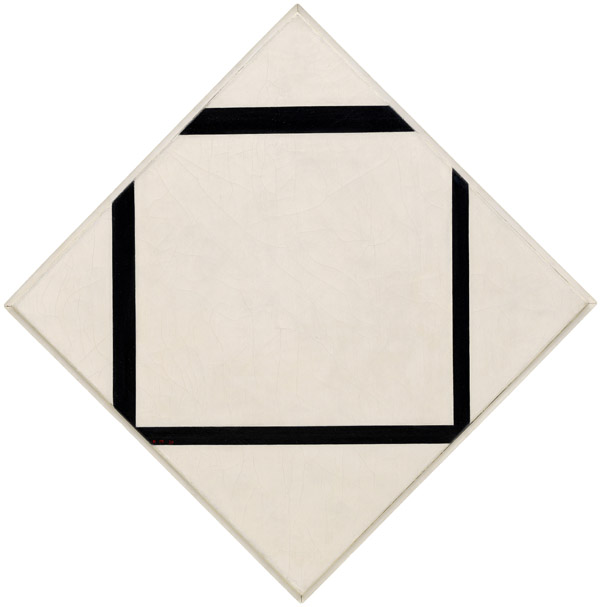

1930年に制作されたこの作品では、上の作品と同様に45度傾けていますが、色彩は白と黒のみで、線の太さを微妙に変えていますね。線は全て端まで引いてあります。ラインの位置にはかなりのこだわりが感じられます。これはもう確信犯です。

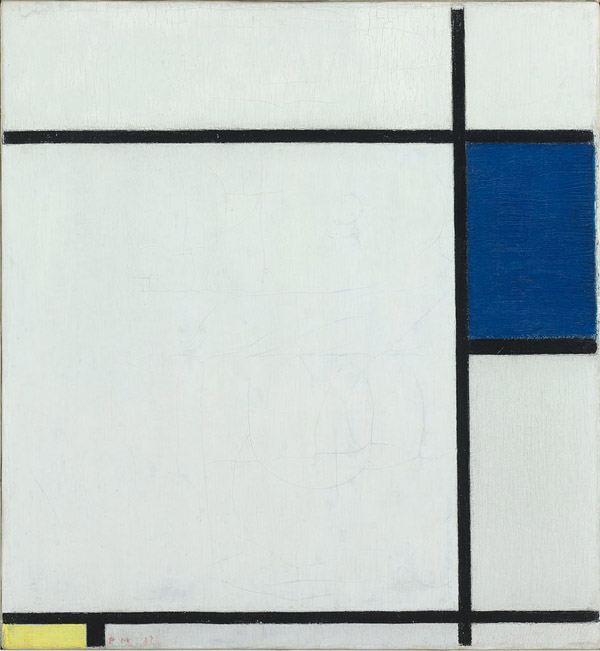

1927年制作。この作品でも「画面の端に線が付くか、付かないか」という部分に徹底的にこだわっているのが分かります。う?ん。このスレスレの緊張感。

1927年制作。この作品でも「画面の端に線が付くか、付かないか」という部分に徹底的にこだわっているのが分かります。う?ん。このスレスレの緊張感。

1929年の作品。ここでは完全に外側に線がくっついていますね。あと、よ?く見ると…白も寒色・暖色の2色ありますし、タッチの方向も違います。(残念ながらこの図版では分かりませんね)黄色い色面の隣にある黒い面は、黒い線とは区別して色を塗っています。青い面の下の線も他の線と比べると、ちょっとだけ太いですよね。超マニアック!

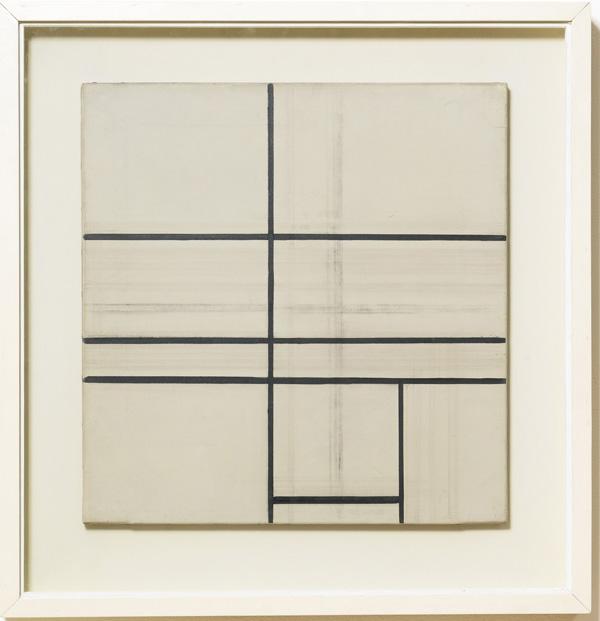

こちらは1934年の作品。未完成なのかもしれませんが、木炭で画面の色んなところに線を引いて、位置を決めている事が分かりますね。

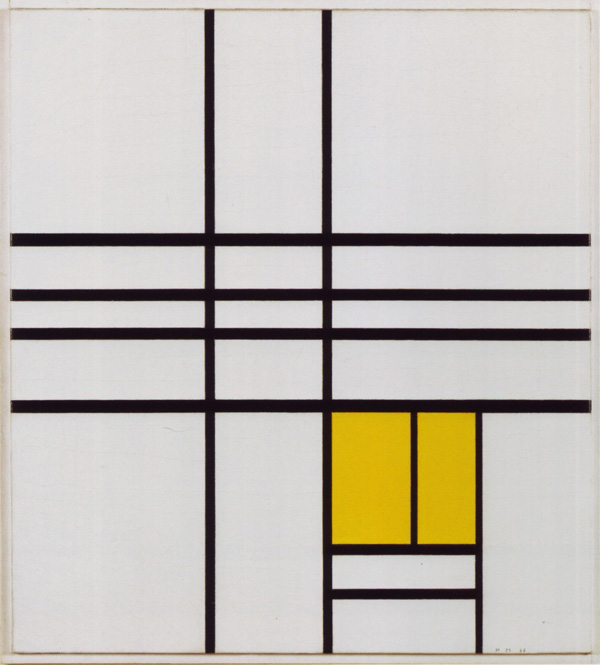

1936年の作品。この黄色い色面は、独立した二つの色面でしょうか?それとも一つの黄色い色面の上に黒い線が乗っかっている、と解釈するのが正しいのでしょうか?こういうところが気になり始めると、夜も眠れません(笑)。

1936年の作品。この黄色い色面は、独立した二つの色面でしょうか?それとも一つの黄色い色面の上に黒い線が乗っかっている、と解釈するのが正しいのでしょうか?こういうところが気になり始めると、夜も眠れません(笑)。

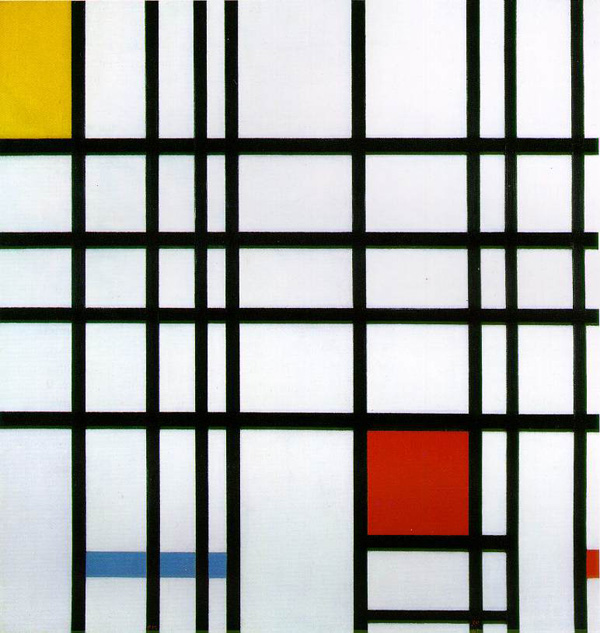

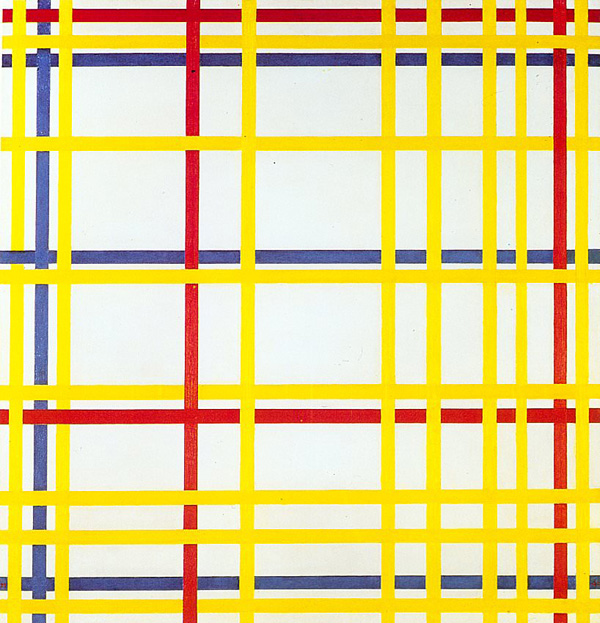

1937?42年の作品。この青い線に見えるものは「線」という概念で捉えて良いのでしょうか?それとも青い「面」と考えたら良いのでしょうか?同様に右端の赤も「線」なのでしょうか?「面」なのでしょうか?本当のところは本人じゃないと分からないんですよね…。

1937?42年の作品。この青い線に見えるものは「線」という概念で捉えて良いのでしょうか?それとも青い「面」と考えたら良いのでしょうか?同様に右端の赤も「線」なのでしょうか?「面」なのでしょうか?本当のところは本人じゃないと分からないんですよね…。

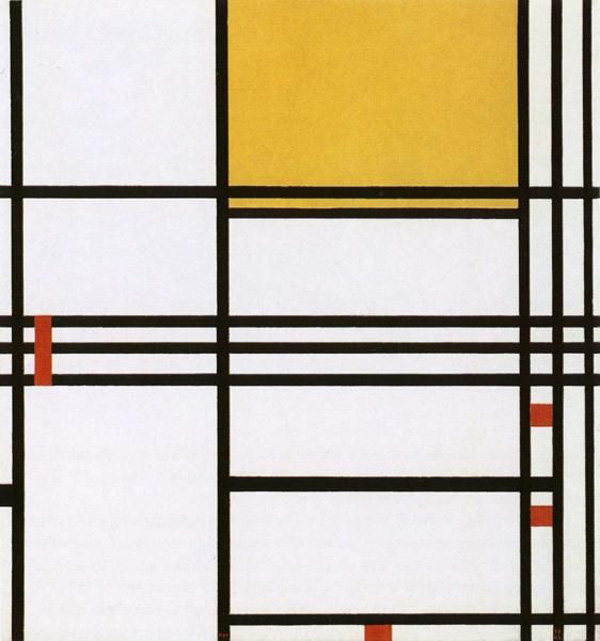

1939?42年の作品。上記のことからから考えると、この作品の中にある黄色と赤は、多様な解釈が可能です。

1942年の作品。黒い線がなくなって、赤青黄の線のみになりました。この作品にある線の上下関係を観察してみて下さい。赤が上だと思ったら黄色の下に潜り込んだり、下にあったと思ったら上に浮上してきたり…まるで織物の糸のようです。

1942年の作品。黒い線がなくなって、赤青黄の線のみになりました。この作品にある線の上下関係を観察してみて下さい。赤が上だと思ったら黄色の下に潜り込んだり、下にあったと思ったら上に浮上してきたり…まるで織物の糸のようです。

実は1940年頃からモンドリアンはニューヨークに移り住んで、第二次世界大戦の戦火を逃れています。ニューヨークの街並みや生活の中からインスピレーションを得たのか、この作品には「New York1」というタイトルが付けられています。

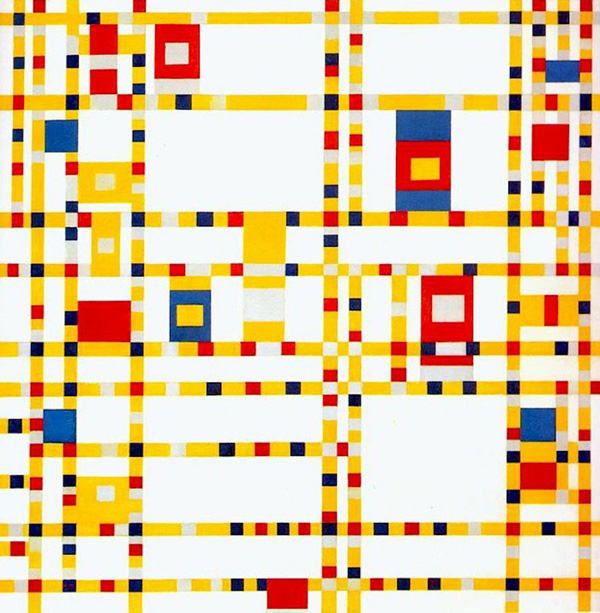

1942年の作品。「Broadway Boogie Woogie」

1942年の作品。「Broadway Boogie Woogie」

まるでニューヨークの街を上から俯瞰したような作品ですね。

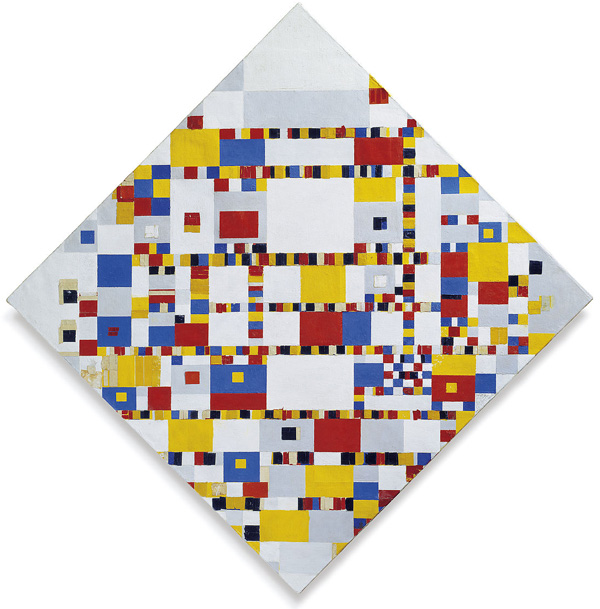

1942?44年の作品。Victory?Boogie Woogie

この作品がモンドリアンの絶筆とされています。最後の最後に辿り着いた彼の作品の集大成ともいえる傑作。これは僕の大好きな作品の一つです。

こうやって彼の足跡を辿っていくと「如何に彼が試行錯誤を繰り返し、誠実な画家であったか?」が分かると思います。それまで誰も冒険したことのない抽象という世界の大海原に、たった一人で立ち向かって行った姿を想像すると、勇気が湧いてくる気がします。

今までモンドリアンを「ただのマスキング野郎」だと思っていた人も、一度じっくりと彼の作品を鑑賞して、奥深さを味わってもらいたいと思います。