こんにちは。油絵科の関口です。ここのところ本当に寒い日が続いてますね。寒さもある一線を越えると、痛みに感じてしまうんですよね…。

さて前回に引き続き、ナムラの筆工場見学のレポートを書きたいと思います。前回は豚毛の筆作りの前半をザックリと見てもらいました。

そして豚毛のフィルバート「HF」シリーズの品質が、他社の筆と比べると別次元という話まではしましたが、何故そこまで品質に違いがあるのか?までは説明できませんでした。今回はその辺にメスを入れていきましょう。

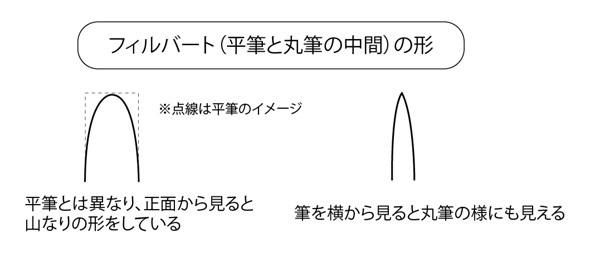

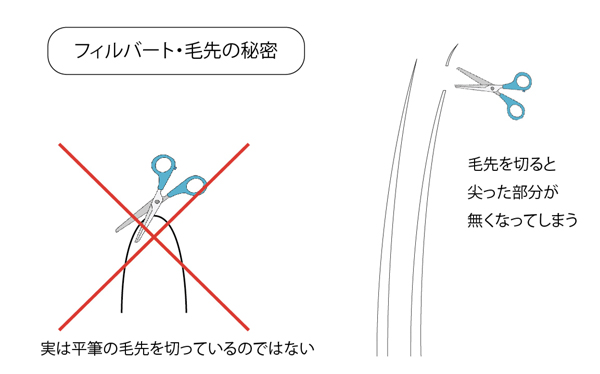

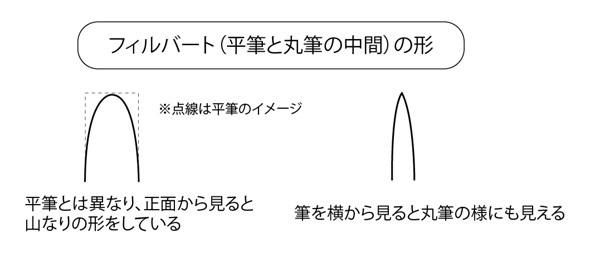

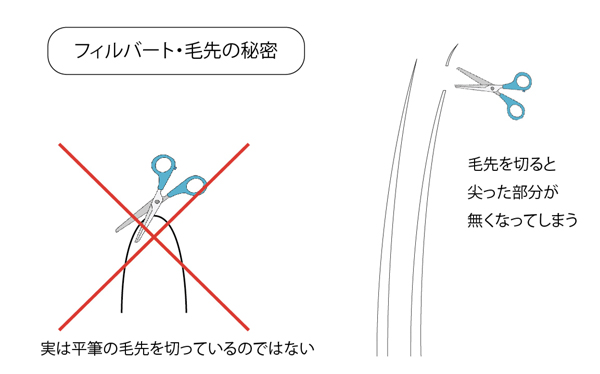

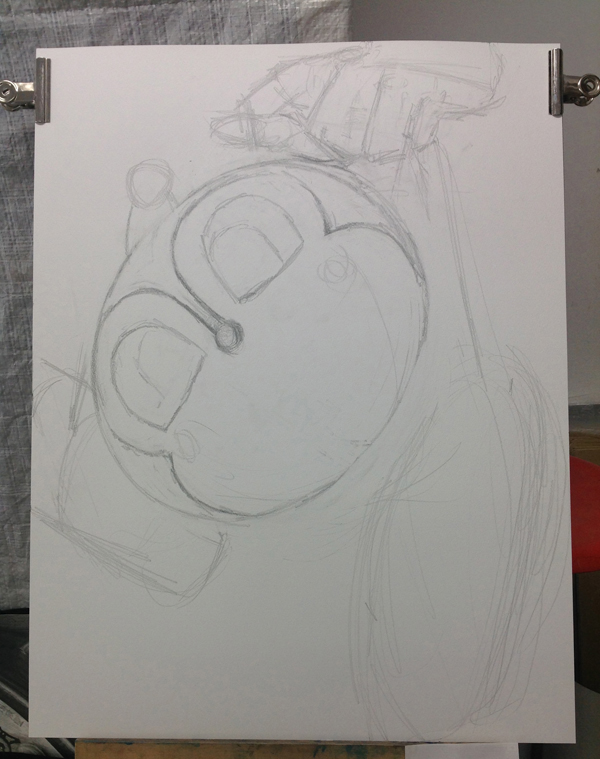

ちなみに筆の形で「フィルバート」と言われているものは、中央部分が端よりも長くなっているのですが、実は毛先をハサミなどで切っているのではありません。

一般的に使われている筆というものは、毛の先端の方が細くなっています。動物の毛は美容院や床屋で切ることが無いので、毛先は全て尖っています。しかも豚毛は毛先が程良く枝毛になっていて、そこに絵具やオイルを含ませる事でタップリと絵の具が乗せられるのです。

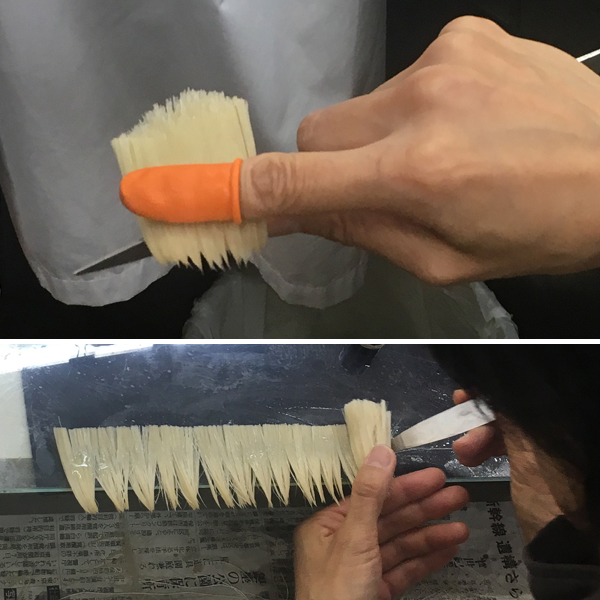

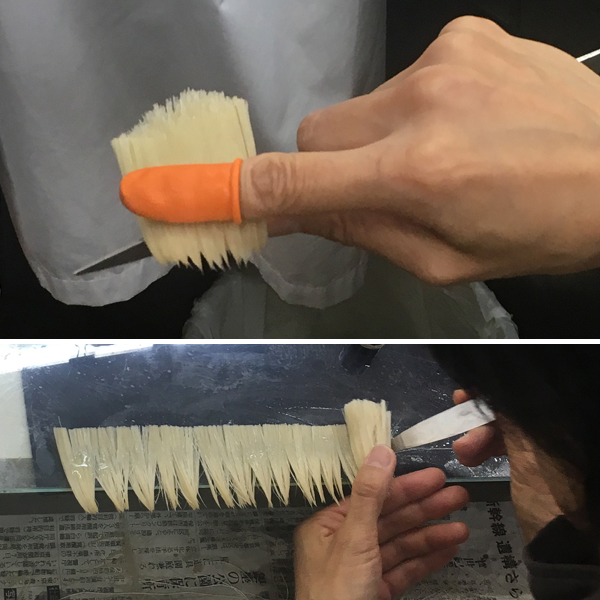

逆光で少し見辛いですが、この右側にある木の棒で後ろから押す事で、フィルバートの筆は真ん中が盛り上がる様に調整しているのだそうです。

逆光で少し見辛いですが、この右側にある木の棒で後ろから押す事で、フィルバートの筆は真ん中が盛り上がる様に調整しているのだそうです。

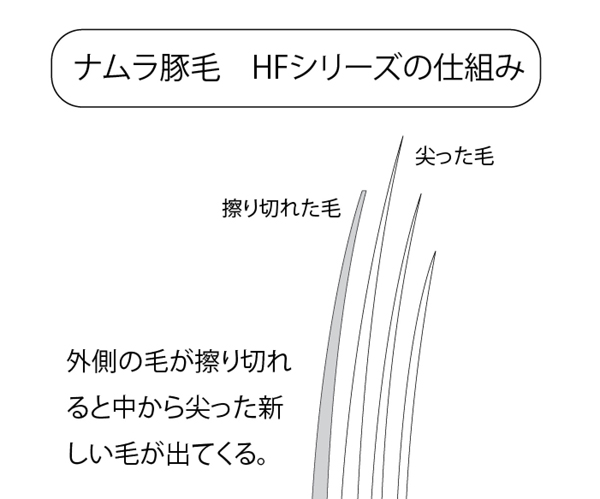

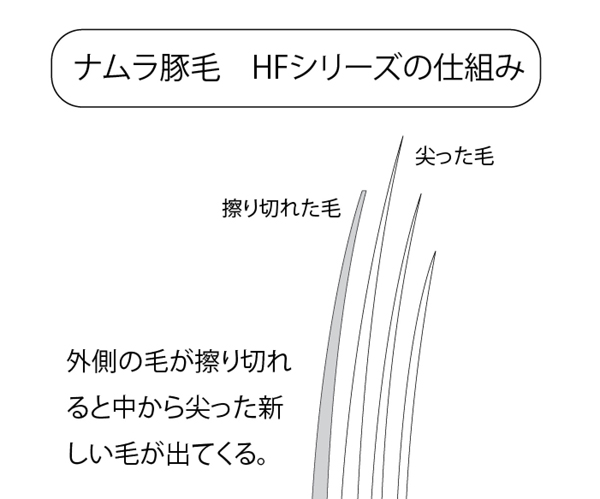

あと、実は筆というものは消耗品で、キャンバスに絵を描いていくことで、少しずつ擦り減ってしまうのです。「フィルバート」の形は平筆が擦り減って来た時にできる自然な形で、絵を描いている人が手に馴染んで「描きやすい」と感じる事が出来るのです。ただ、毛が擦り減るという事は、毛先が磨耗しているので、散髪した髪の毛の様な断面になってしまう…という事でもあります。

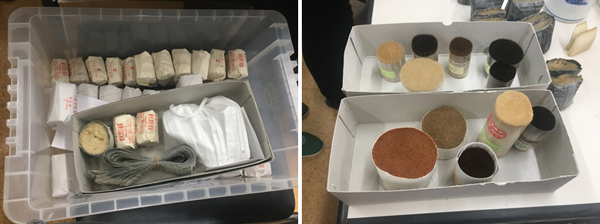

そこでナムラさんが独自に開発し、HFシリーズに採用したアイデアが、毛の中に敢えて短いものを混ぜておくというもので、擦り減った毛の中から毛先が尖った新しいものが顔を出すのです。まるで折れても新しい尖った歯が出てくる、サメの様な感覚です。

敢えて短い毛を混ぜる、というプロセスが加わるので、他の筆よりも手間が掛かっています。それに使い込んだ感じを最初から味わってもらいたい為、毛量も他の筆と比べるとわずかに少なめにしているのだとか。筆先がビシッと尖って、キワをしっかりと極められるのは、こういう理由があったんですね。少し値段が高いのも納得です。

上の写真は違う長さの毛を手に取ったもの。下の写真は前回ナイフを使ってクルクルっと見事に丸めていくのを紹介しましたが、一度毛の根元を揃えてから、異なる長さの毛が満遍なく混ざる様にする作業でもあるのだそうです。

ただ残念なことに、近年は中国から入ってくる原毛の質が著しく低下してきているのだとか…。もともと食用に豚を育てていて、筆はその毛を利用しているわけですが、昔の数倍も無理矢理早く成長させる様に品種改良をし、飼料を調整しているのが、筆に使う毛の品質を落としている理由だそうです。その辺に関しては、職人さん達の腕ではもうカバーしきれないのだとか…。原毛のお話をする時の目は、どこか悲しそうな表情をしていました。

筆職人さん達のこだわりを色々と聞いていくと、奥が深いものです。我々描く方もちゃんと筆の手入れをして、良い仕事をしなくては失礼ですよね。今日も良い作品を作れる様に頑張りましょう!

?

?

セ

セ