こんにちは。油絵科の関口です。それにしても今年は台風が多いですね。気温も乱高下して体調を崩している人も多いと思います。受験生の皆さんも風邪には気をつけましょうね。

さて先日、国立新美術館でやっているボナール展を見てきました。ボナールは19世紀末から20世紀中半に掛けて活躍し、ちょうど今から100年前位の画家になります。色彩豊かで穏やかな作風は、100年経っても色褪せることなく、世界中の人から愛されています。

今回の展覧会では、油彩だけでなく、リトグラフ、水彩、デッサン、写真(主にボナールが撮影)、プロジェクトマッピング(こちらは現代の技術なのでボナール作ではありません)まで幅広く展示されています。

油絵は大作や有名な作品も数点混ざっており「画集で見ていたあの作品が!」というものが間近で観られるチャンスです。

さて、入って最初の部屋には初期の作品がズラリと並んでいるのですが、初期の頃は日本美術の影響がいたる所から感じられる事でしょう。そして作品タイトルの素材のところにデトランプという表記があるものがチラホラ。デトランプって何だろう?と思った人もいるかと思います。厳密な定義は難しいのですが、テンペラの一種で、一般的には膠(又はカゼイン)をメディウムとして使った絵具という解釈がなされています。

「庭の女たち」デトランプ、カンバスに裏打ちされた紙

恐らく日本美術に興味があったボナールは、日本画と同じく膠で絵を描こうと思って絵具を作ったのではないでしょうか?まぁ画材から考えてる事を推察するというのは、ちょっとマニアックな推理ですがね…。

この初期の油絵を見ると、一筆ひと筆とても丁寧に描かれているのが分かります。近寄ってよく見ると、まるでペルシャ絨毯を編んでいくかの様な、複雑なタッチの重なりです。色相変化と彩度変化を絶妙に操っているので、色の響き合いがとても美しい作品だと思いました。

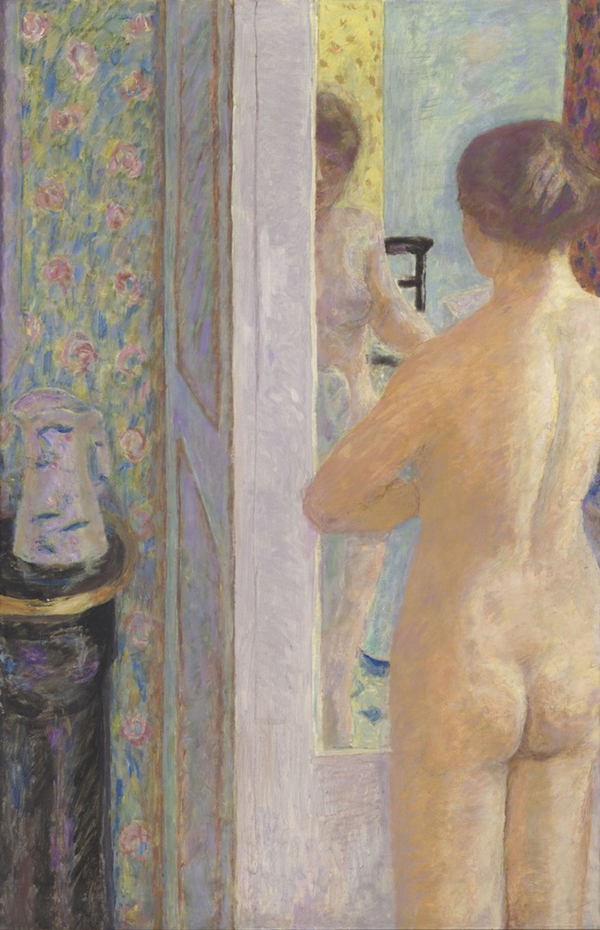

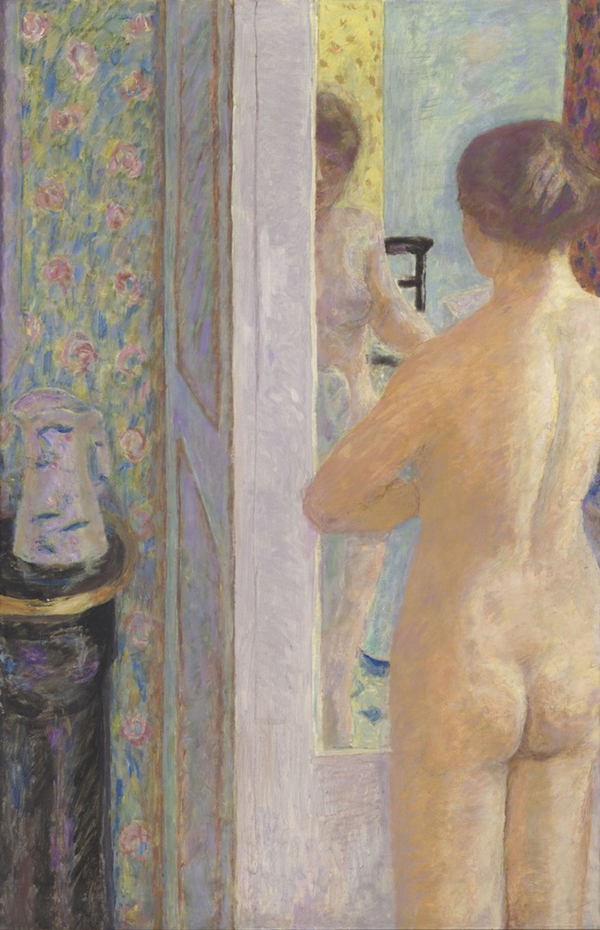

あと、ボナールは室内のモデルを多数描いていますが、いわゆる肖像画とは全く異なる趣の作品を多数残しています。

例えばこの作品、右側の身体を大胆に画面からはみ出させ、鏡の中の顔も半分しか映し出されていません。そしてその背後にある椅子は、かなりの暗さで描かれていて、まるで絵の主役であるかの様な振る舞いです。しかしこれは椅子を目立たせようとして描いているのではありません。実は周囲にある家具や壁紙などを巧く使って、椅子の主張を打ち消しています。その証拠に、この作品を初めて見て、最初に椅子をジックリと見たという人はまずいないと思います。

この作品でも左上にいる人物は脇役の様に描かれ、椅子の暗さの方が強く表現されています。(よーく見ると、猫ちゃん?もいるんですが、気付いた人が何人いるでしょうか?)その人物のすぐ後ろにある線は、こんな位置に入れたら、美術の先生とかに「こんな位置(目の近く)に線を入れたら強すぎるからちょっとズラした方が良い」と言われそうな位置にありますよね?

こういうのを気にならない様に組み立て、画面の中にある強さを打ち消す事が出来るバランス感覚と言うか、造形思考と言うか、画面力学と言うのが適切なのか…これがボナールの見えざる技術なんです。こうやって簡単な解説や種明かしをしても手品を見せられている様な感覚になりますよね。

フランス近代絵画をジックリと見ていくと、こういう技術を持った画家が沢山いました。折りを見て紹介していきたいと思います。長くなりましたので、今日はこの辺で。

P.S.

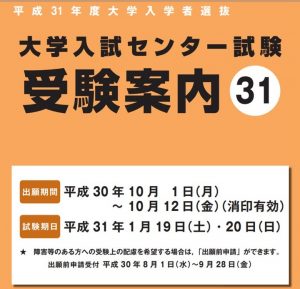

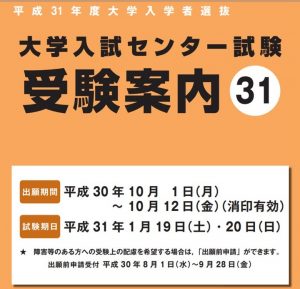

センター試験の受付が10/1(月)?開始されます。芸大や国公立を受ける人はもちろん、私立のセンター利用をする人も忘れずに申し込んで下さい。特に受け直しを考えている大学生、休みがちの浪人生、出し忘れにはくれぐれも気をつけて下さいね。ではでは。

資料も充実しています。

資料も充実しています。