こんにちは。油絵科の関口です。

西洋美術館でルーベンス展をやっていますが、皆さんはご覧になりましたか?先日僕も見てきました。ただ今回は展覧会とはちょっと離れたところのお話が中心になります。

ルーベンスは絵の実力もさることながら、非常に多才な人物でした。人文主義の学者で美術品収集家。7ヶ国語を自由に話し、外交官も務めたそうです。凄いですね。

この作品は「フランダースの犬」でネロがずっと見たがっていたルーベンスの作品。これを見たい人はネロの様にアントウェルペン大聖堂まで行かなくてはなりません。

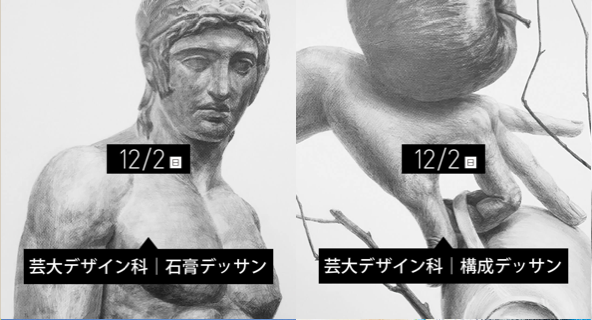

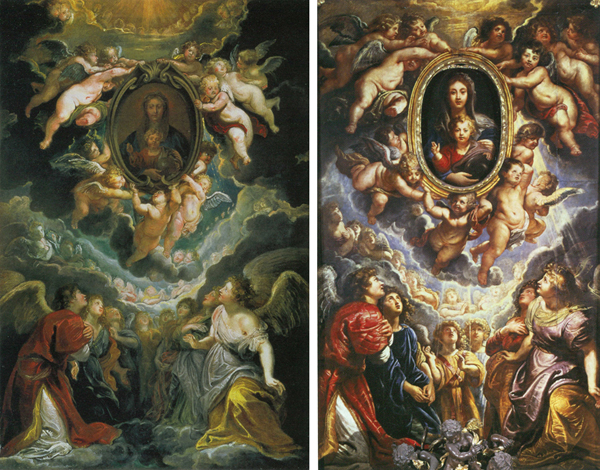

当時ルーベンスの実力はヨーロッパ中に知れ渡り、他国からの注文も殺到しました。王族や貴族からも大人気だったんです。作品は彼がお頭を務める工房で制作し、その作品はヨーロッパ中に収蔵されています。「ルーベンス作」となっている作品はかなりの数に上りますが、実際のところはほとんどがお弟子さんとの合作です。まずは下の絵を見比べてみてください。

美術館に収蔵されると、どちらも「巨匠ルーベンスの作品」ということになりますが、実際は左がルーベンスのオリジナル。右はお弟子さんとの合作です。違いがわかりますか?ルーベンス自身が一人で描いた作品は、殆どが小さな板切れ。それを使って「今回〇〇国王から注文を受けた絵は、こんな風に仕上げるから、お前たちはこの下絵に則って、大体のところを描いておく様に」と、お弟子さんに指示を出す訳です。

実際に収める作品は、宮廷や貴族の豪邸に入る為、高さが数メートルにもなる大きな作品…ということが殆どです。お弟子さんを何人も雇って、殆どの作業を彼らに任せてしまいます。お弟子さんもそれなりに優秀な人たちを雇っているので、絵を描いていない人には「巨匠ルーベンスの作品」として享受したと思われます。

一見良くできているんですけどね…。これもお弟子さんとの合作と思われます。

25年ほど前、ヨーロッパに旅行に行ったある芸大生が「どこの美術館にもルーベンスのデカイ作品がこれでもかっ!てほど飾られててさ、もうお腹いっぱいで、見たくないな?」と言っていました。まあ、わかりますけどね…。お弟子さんの作品を沢山見せられたら、そりゃそう思いますよ。

ここだけのお話ですが、ルーベンスの真筆を簡単に見分ける方法をお教えしましょう。

①小さな作品であること。(大抵は10号以内)

②高い絵具を使っていないこと。(当時の絵具は鮮やかな色が高い絵具です)

③意外とざっくりと描いていること。

④絵に沢山人物がいてもゴチャゴチャ見えないこと。

⑤板に描かれていること。(例外はありますが、ルーベンスは板好きです)

⑥画面全体に刷毛目が残っていること。

⑦自分の家族を描いていること。

⑥に書いた刷毛目がわかりやすい例。下塗り(インプリマトゥーラ)の刷毛目ををわざと残すのがルーベンスの大きな特徴。影のところに残っている場合が多いです。

これぞルーベンスの真骨頂。さすが画家の王!ムチャクチャ巧いです。

?

?