彫刻科の小川原です。先日夏期講習が終わり、つかの間の休みに入りました。講習会はどうでしたか?多くの得るものがあったと思います。もう一度振り返ってみて学んだ事を確認してみましょう!

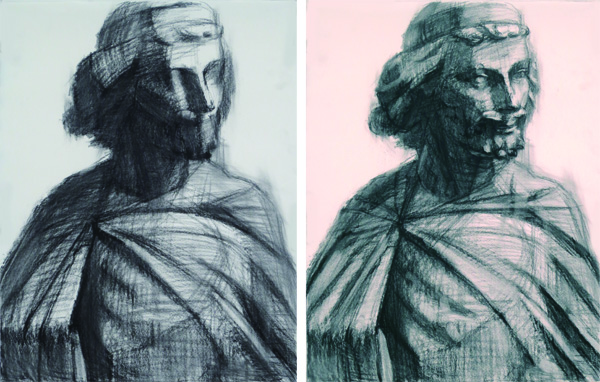

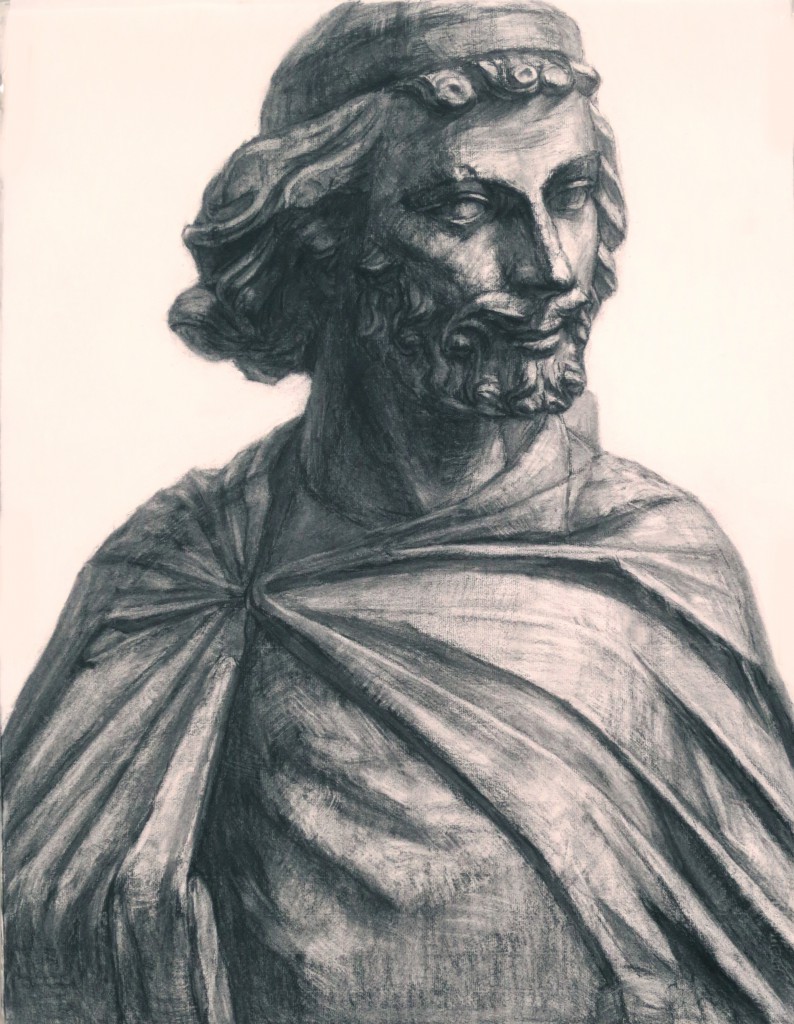

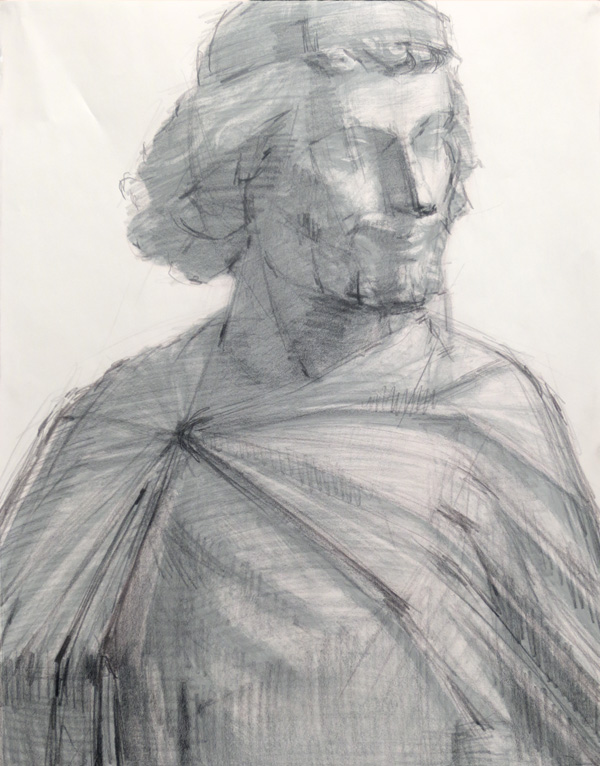

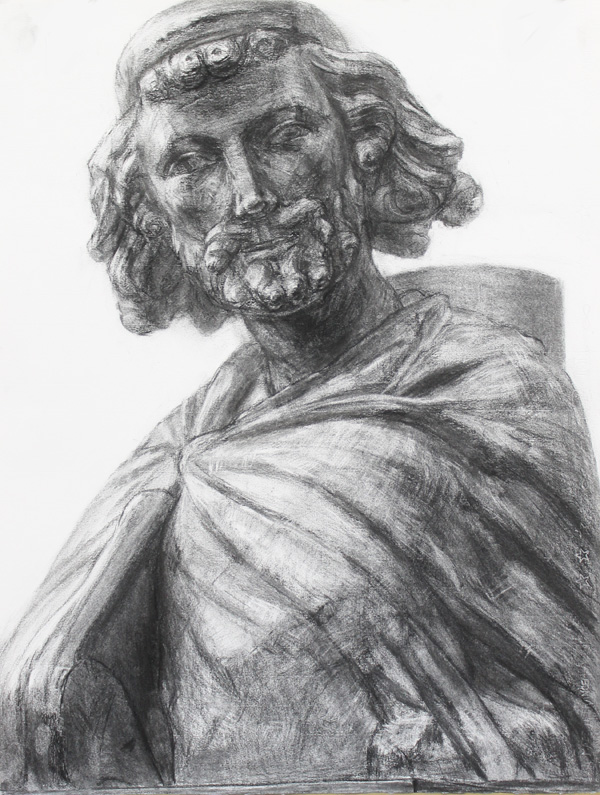

後期では僕も少しデモンストレーションをしてみました。試験時間に合わせての制作になったので、受験生当時を思い出すようでした。その他芸大生にもデモンストレーションに入ってもらったので、生徒の作品も含めていくつか紹介していきます。

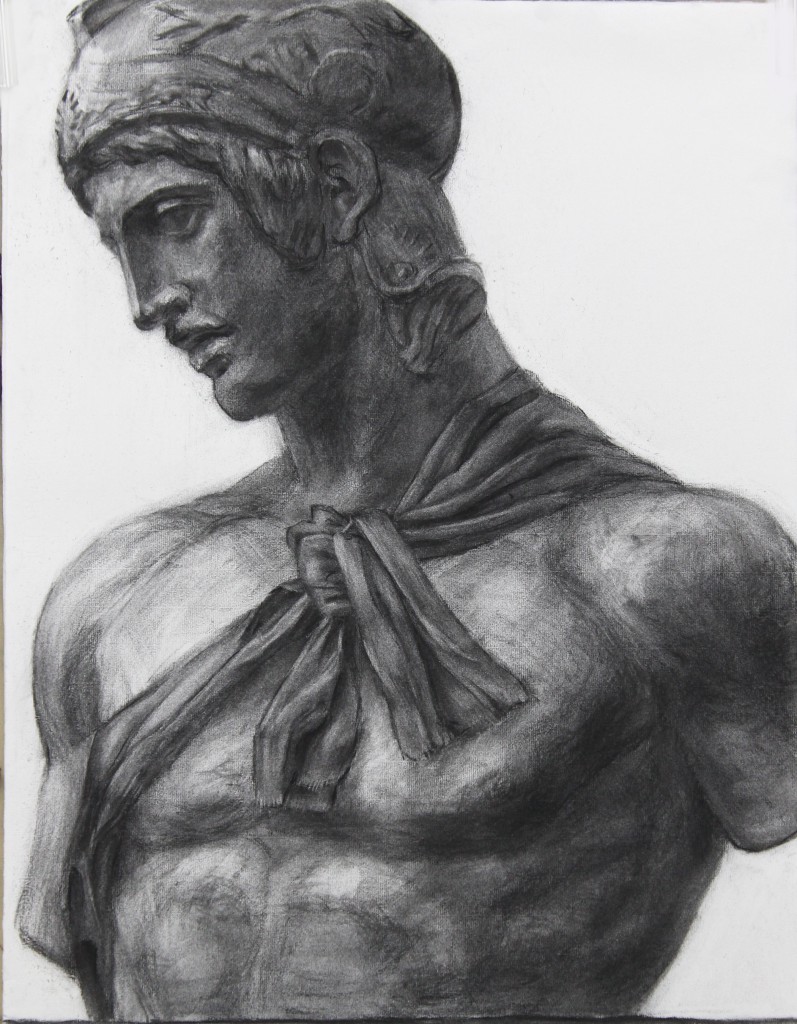

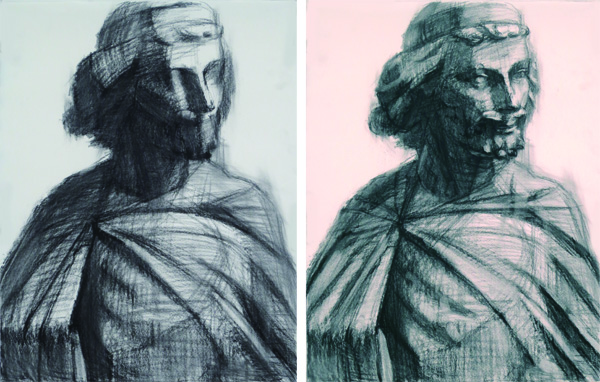

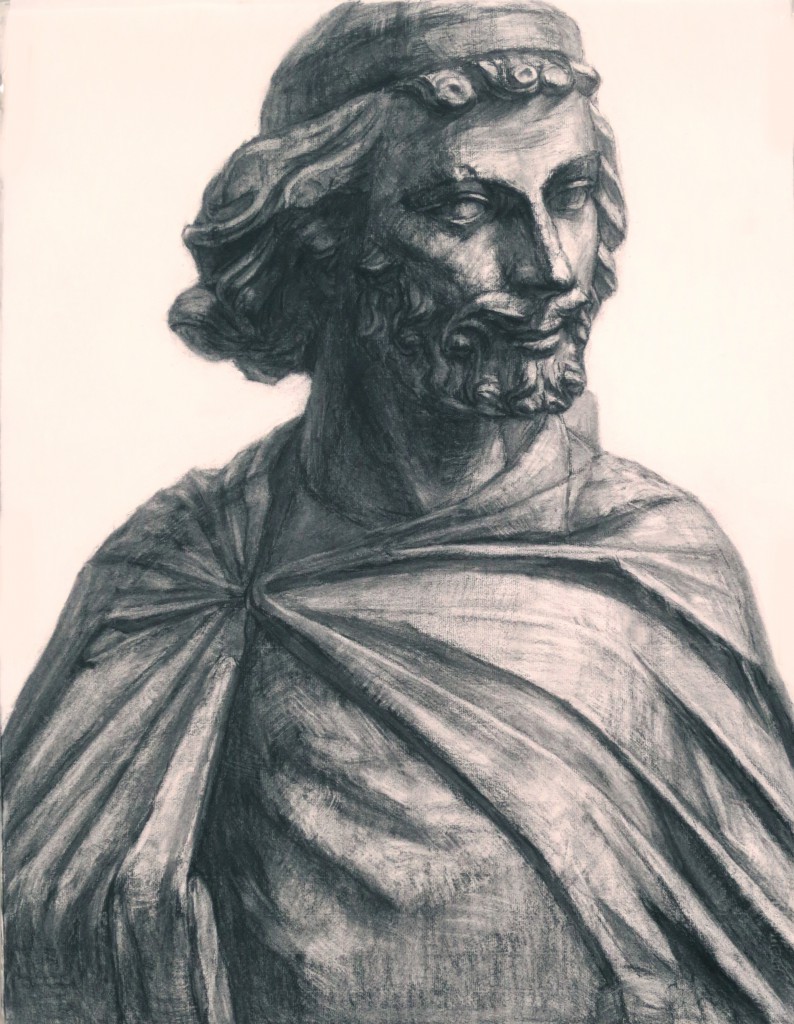

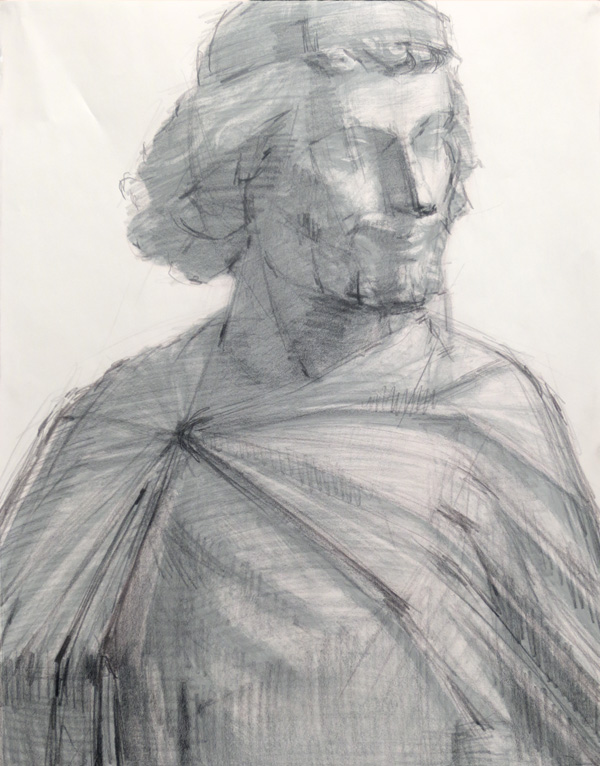

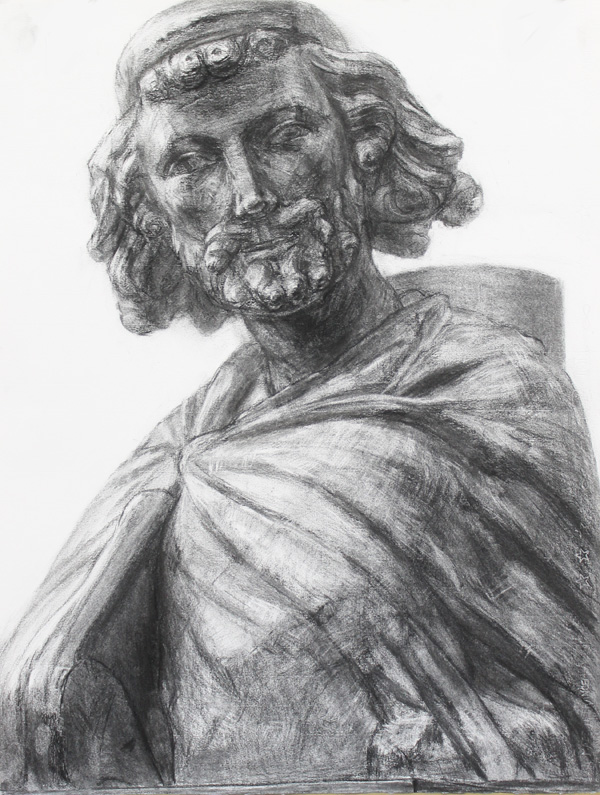

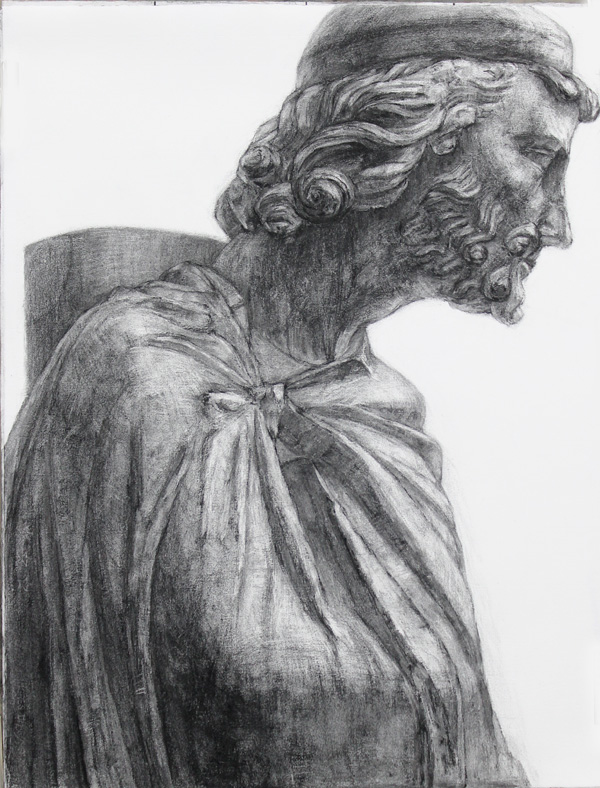

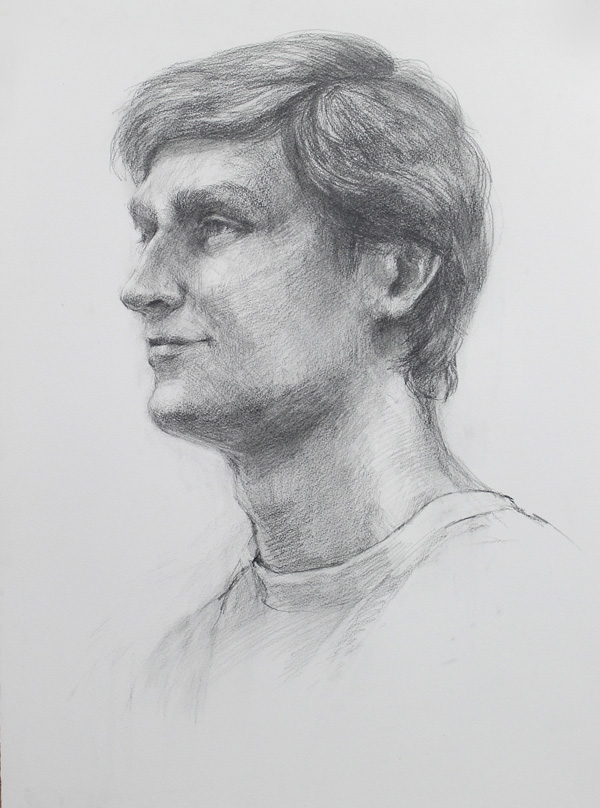

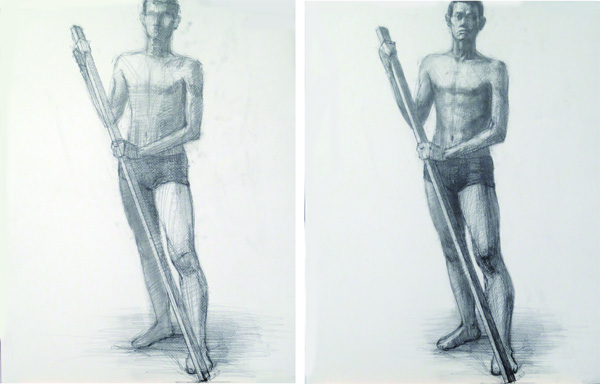

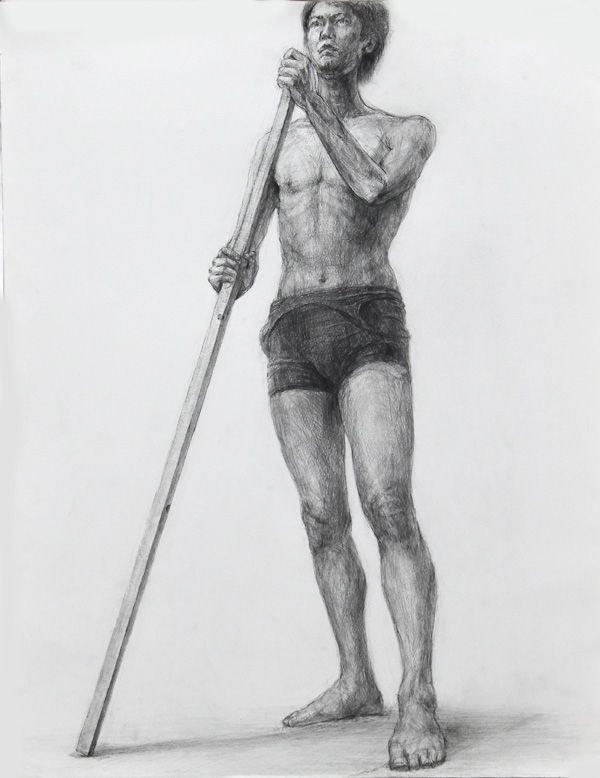

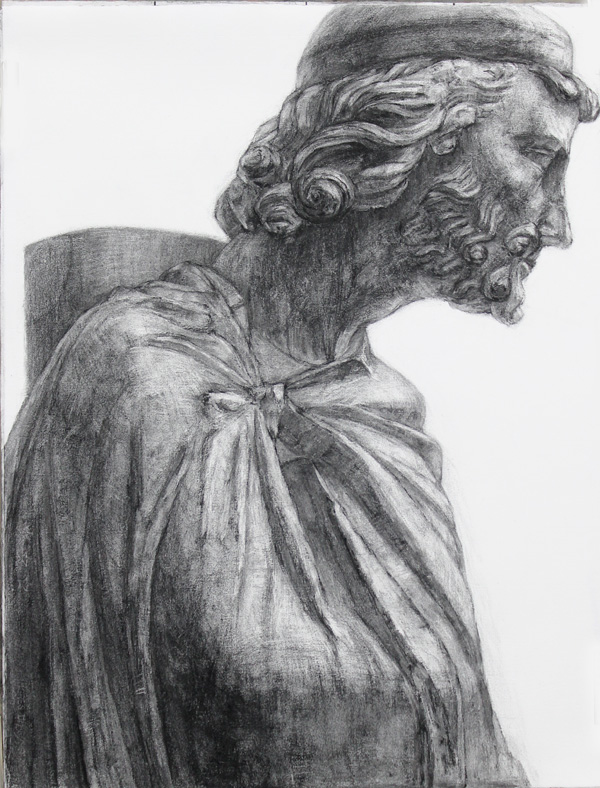

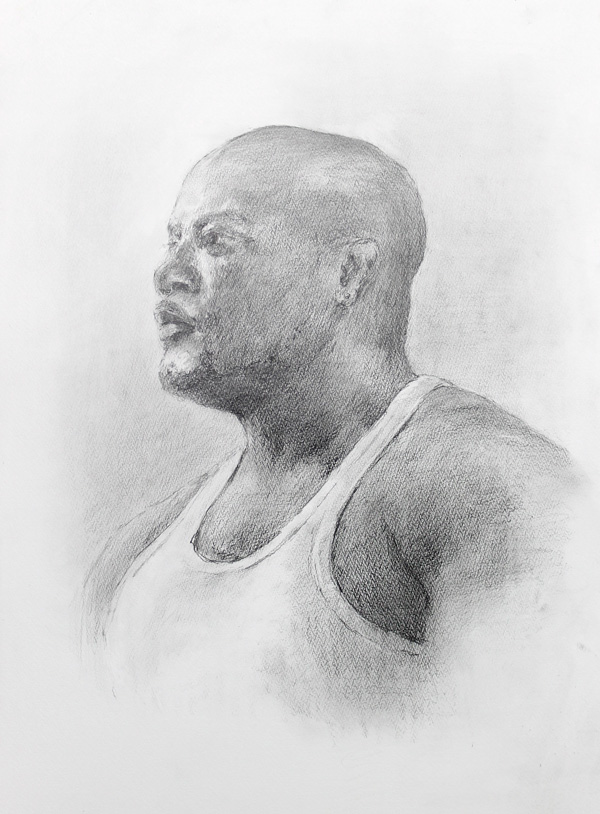

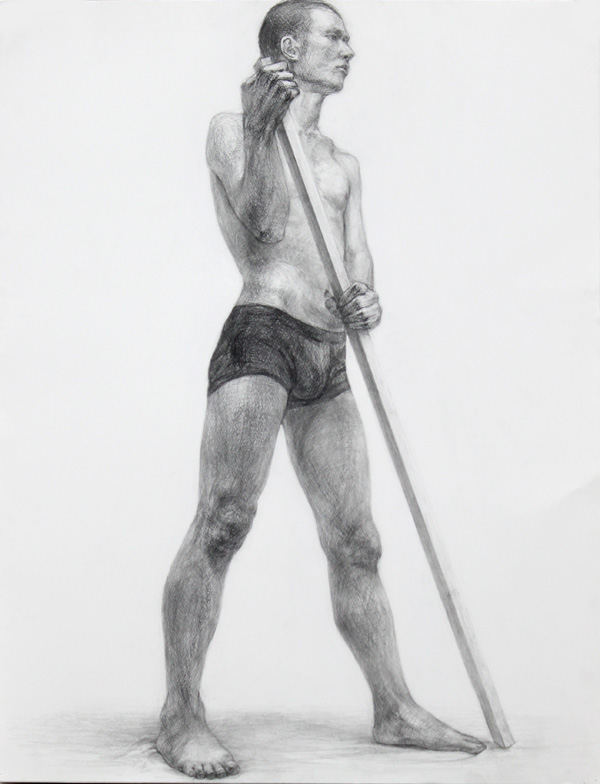

僕のデモンストレーション作品です。ジョセフ。最初は計測具など使わないクロッキーをして像を捉えます。クロッキーは時間をかけずに像を説明する上で必要なもののなかから重要度の高いものを優先的に引き出していきます。

像が掴めてきたら本番の木炭紙に入ります。木炭紙に入っても部分にとらわれず、形も調子も全体で見ていく事が大切です。常に立体(空間)を実際に触って描いていく感覚が必要です。

細部も空間に乗せていくように描写して作品を詰めていきます。下地と細部と光、陰を響き合わせて説得力のある画面を目指します。

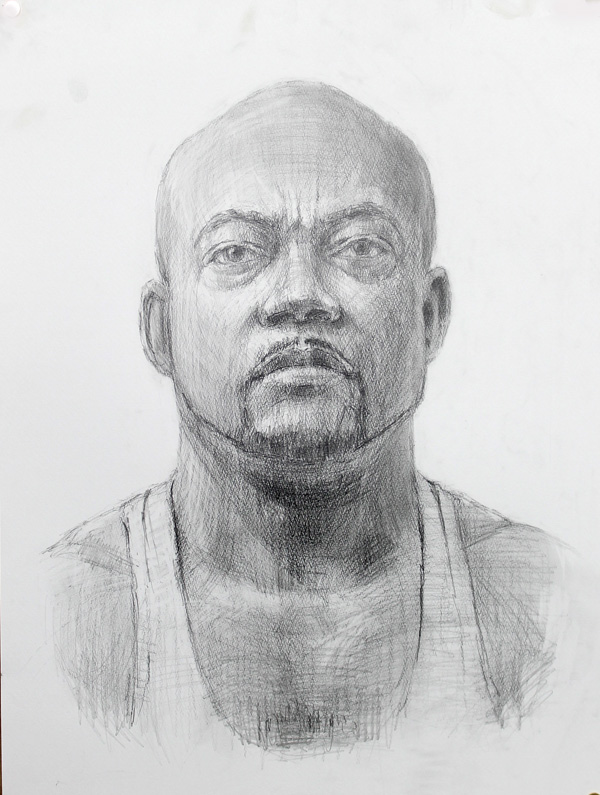

最初のクロッキーと完成したデッサンを重ねてみました。腕と衣に若干ズレがありましたが大体重なりました。クロッキーでしっかり精度が出せればデッサンはで形が狂う事はまず無いですよね。逆にクロッキーで出来ない事はデッサンでも出来ません。やり方ではなく、「見る目」を養いましょう。クロッキーは短時間で何枚もトレーニング出来るので枚数をこなして感覚をしみ込ませていきたいです。

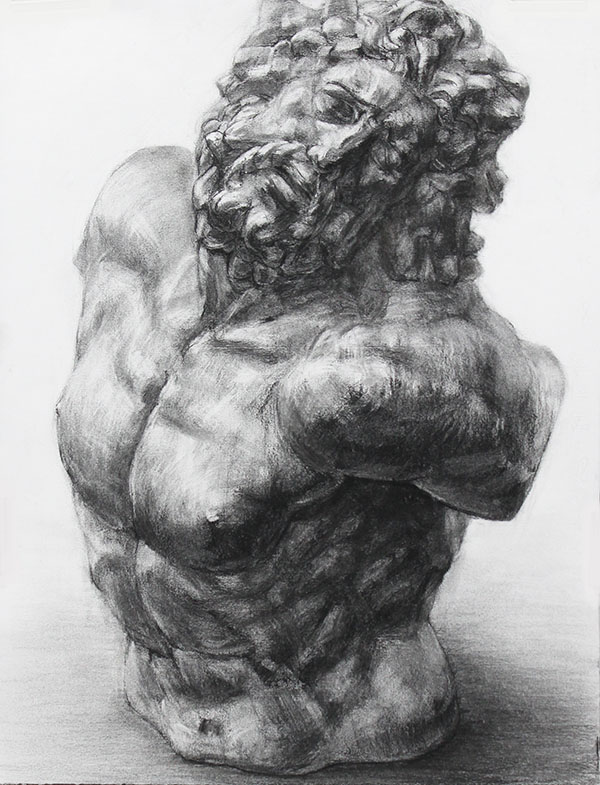

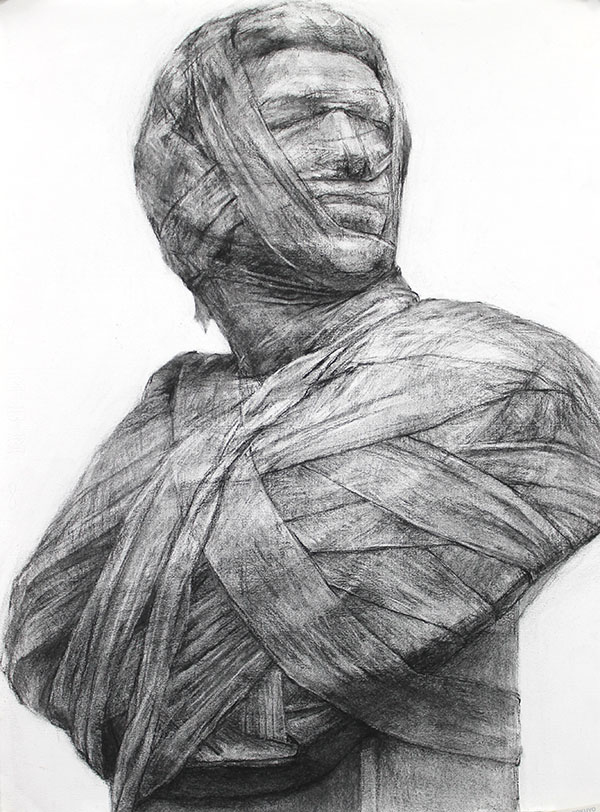

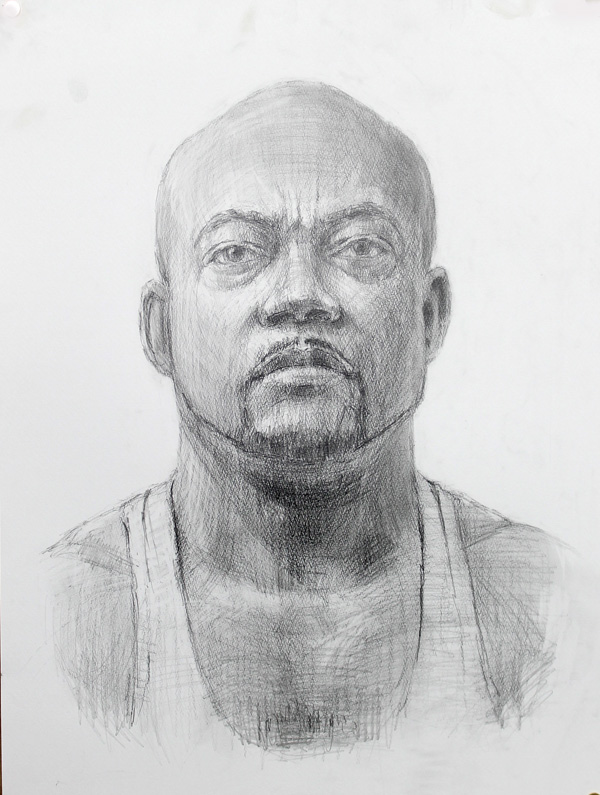

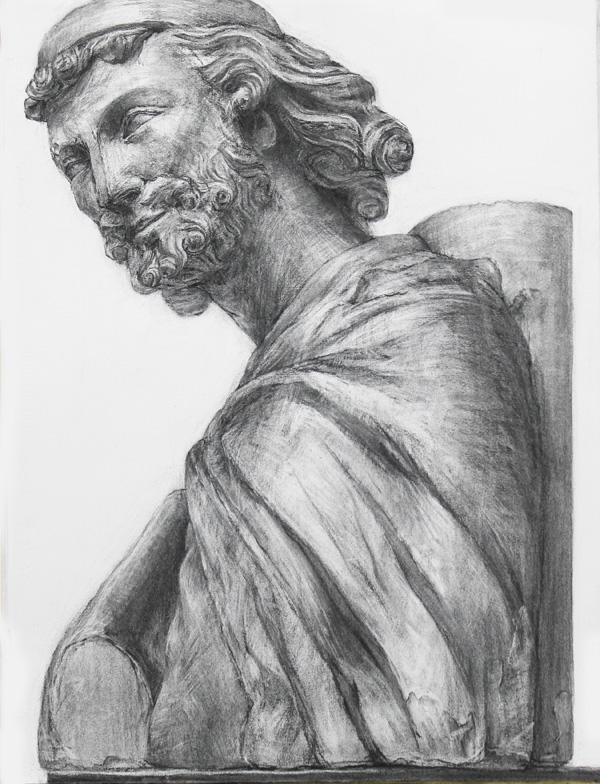

K.S君の作品。

表情も似ていて、空間もきれいな作品になりました。「光」を描く意識が感じられるのも良いです。大きな構造感に具体的な形として説得力が弱いので、ベースの探りでさらに詰めていけるとさらに良い内容になっていくと思います。

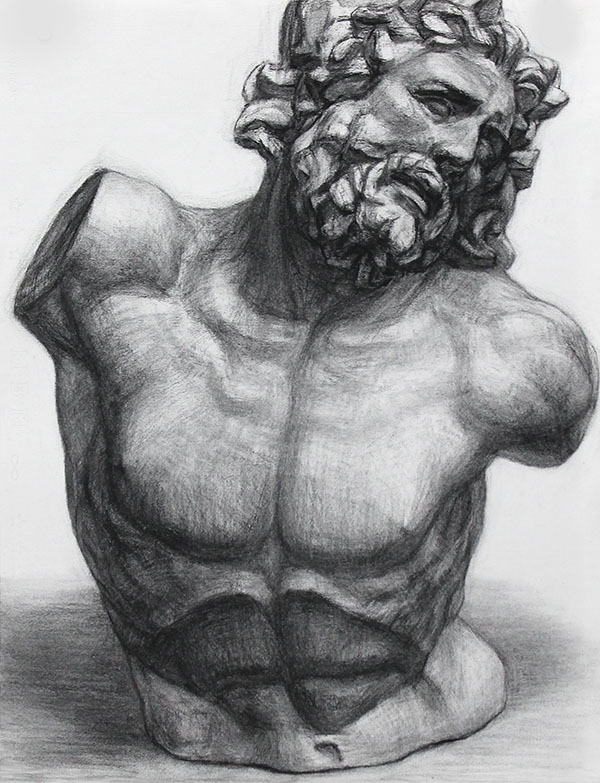

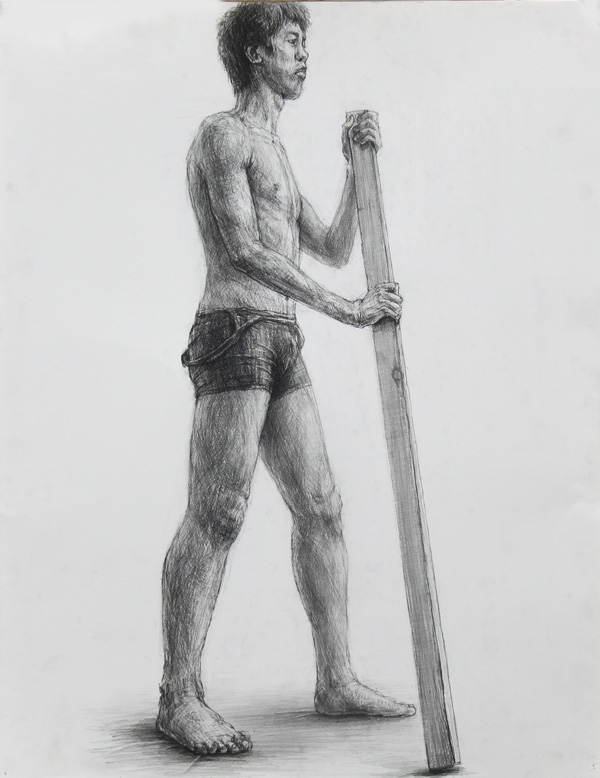

K.S君の作品。

色幅がとても多く、木炭の魅力が良く引き出せていると思います。一つ一つ着実に構築しながら進めていくことで抜けの無い作品になっています。逆に形の言い切りが過ぎて単純な表現で終わってしまっている部分もあるので、より複雑な理解を深め、さらに発展させていきたいです。

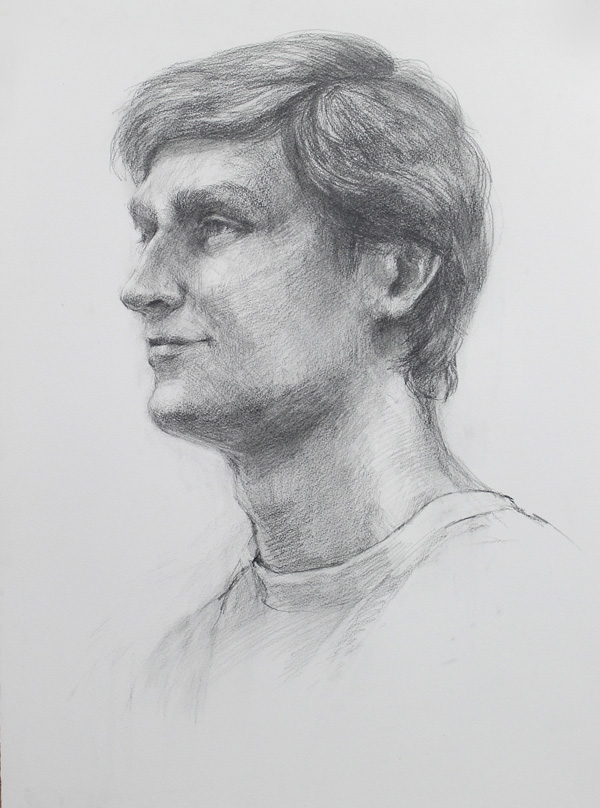

現役生、K.Kさんの作品。

探りが柔軟で無理が無く、印象の良い作品です。構造感の弱さやバルールの整理不足が毎回の課題になっていますが、理屈抜きにその像らしさが追求出来ている事に、純粋な対象の観察が伺えます。

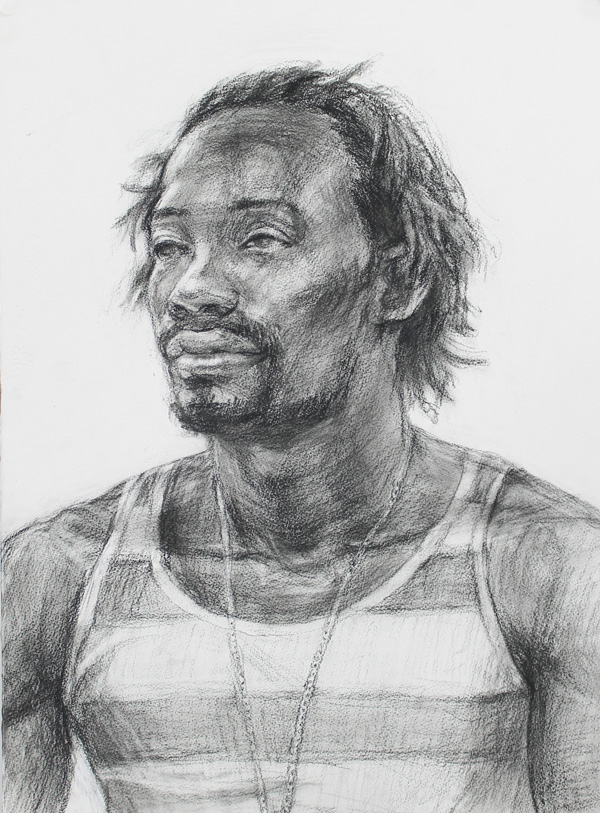

デモンストレーション、E.Tさんの作品。外国人モデル。

2時間強程度のデッサンです。芸大2次素描では短時間でも中途半端に終わらせず、作品として提出する事が求められます。それは密度勝負という事だけではなく(もちろんそれも有り)、それぞれの持ち味や魅力を短時間の中で画面にどれだけ詰め込んでいけるか、ということが重要で、スタートから明確な完成のビジョンが必要不可欠です。この作品は「対象が人物である」という臨場感を作品の柱とし、柔らかく画面をコントロールしています。

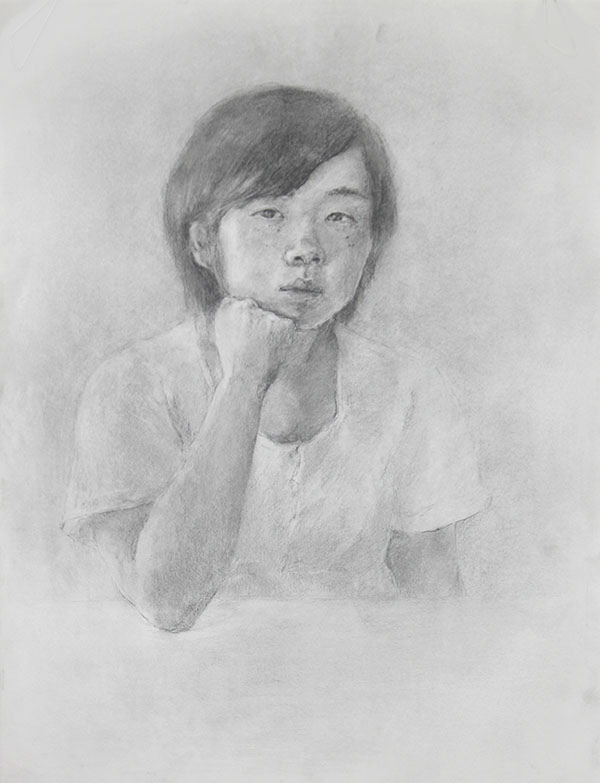

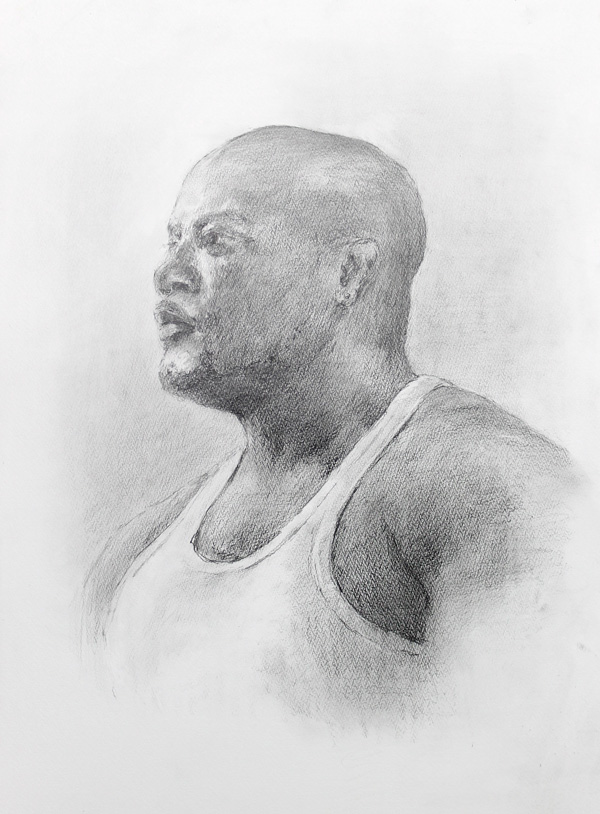

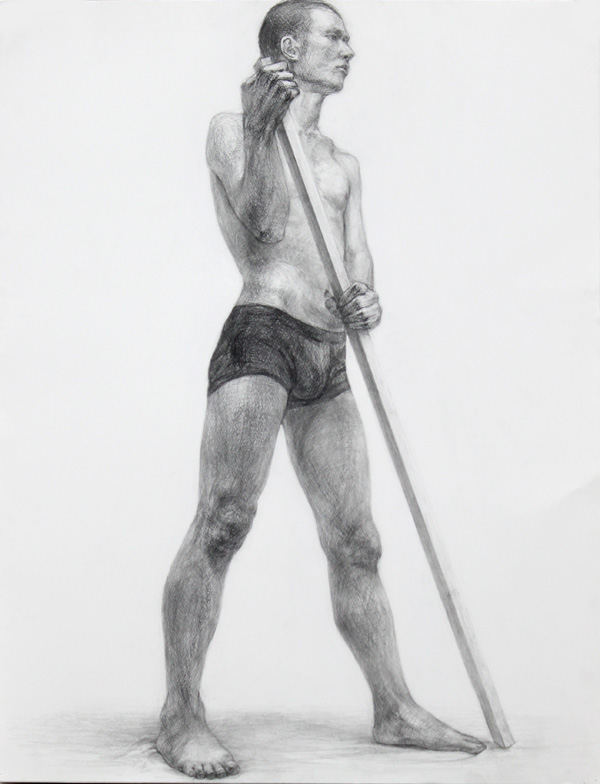

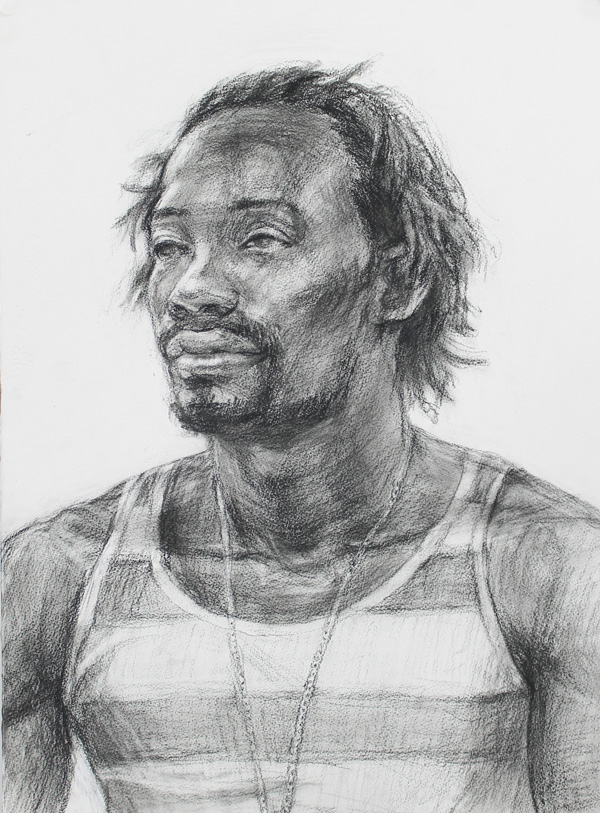

デモンストレーション、E.Nさんの作品。

同じく短時間での作品です。実際のモデルさんの印象を非常に良く引き出しています。時間内で探れる手数をしっかり把握しているので、最小限の描写で最大限の効果を出す事に成功しています。

現役生、T.Dさんの作品。

セオリーにとらわれず、絵画的な魅力に溢れる作品になりました。画面から作家性を感じられる事が2次素描では非常に重要です。モデルさんを捉えた彼女の視点が伝わってきます。欲を言うと体にもっと具体性を感じられると良いです。

現役生、T.U君の作品。

印象がとても良いです。時間は絶対に足りないはずなのですが、その中で作品として完成させる為にこれだけは外せないという事をしっかり抑えてきているのが良いところです。惜しいですが、やはり体はもう少し手を入れたいところです。

デモンストレーション、E.Tさんの作品。

とても全体のバランスの取れた作品に仕上がっています。髪の毛の表現などはある程度バリエーションをつくっておく事が必要です。毛の重なりによって出来る陰の落とし方などがとても参考になる作品だと思います。

デモンストレーション、E.Nさんの作品。

生命感の強い魅力溢れる作品です。内側から感じる形の説得力がより作品の質を高めています。内側の形と表面の形、両方を関係づけながら組み立てられると、臨場感がグッと増してきます。リアリティとは何か、その要素はどこに隠されているか、それを知る事から始まります。

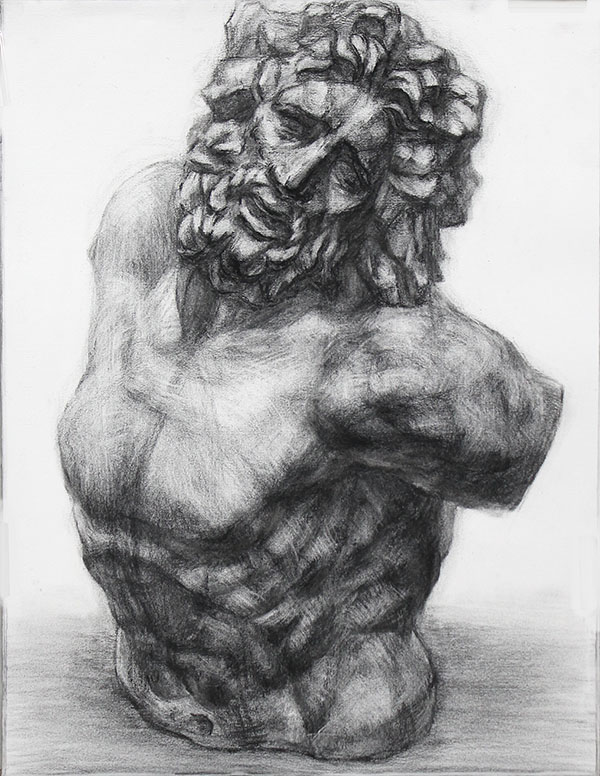

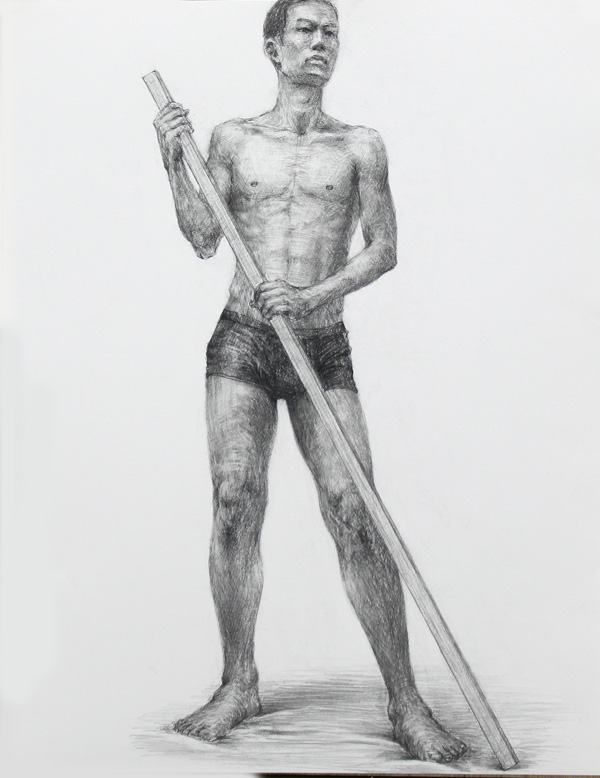

K.S君の作品。

完成度の高い作品に仕上がっています。人物の持つ下地の構造感をしっかり保った上で肌のフォルム感も良く捉えられています。表情がまだカタいので、さらに印象よく完成出来ると良いです。

Y.M君の作品。

柔らかい土付けが魅力的な作品で、丁寧な形の探りに好感が持てます。ここからさらに質を高めていく為に、表情の硬さ、柔らかさにもっと反応し、質感のバリエーションが増えてくると良いです。

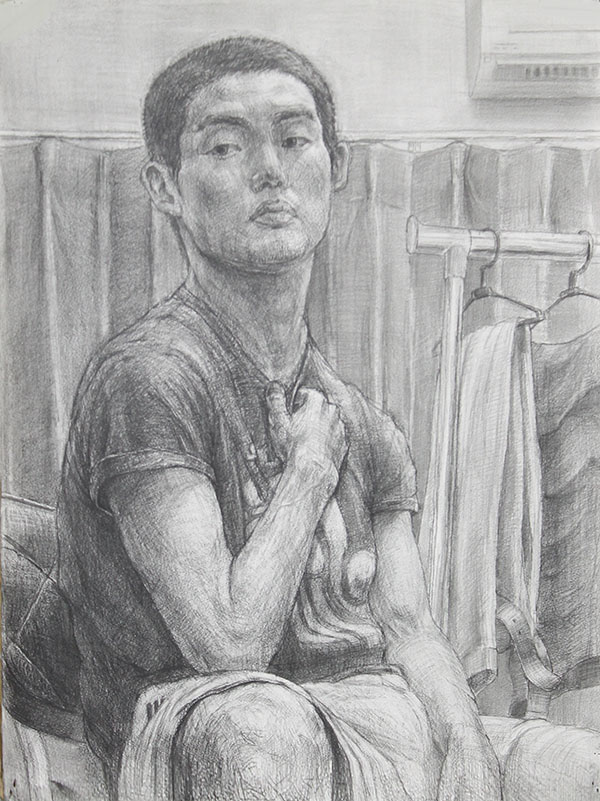

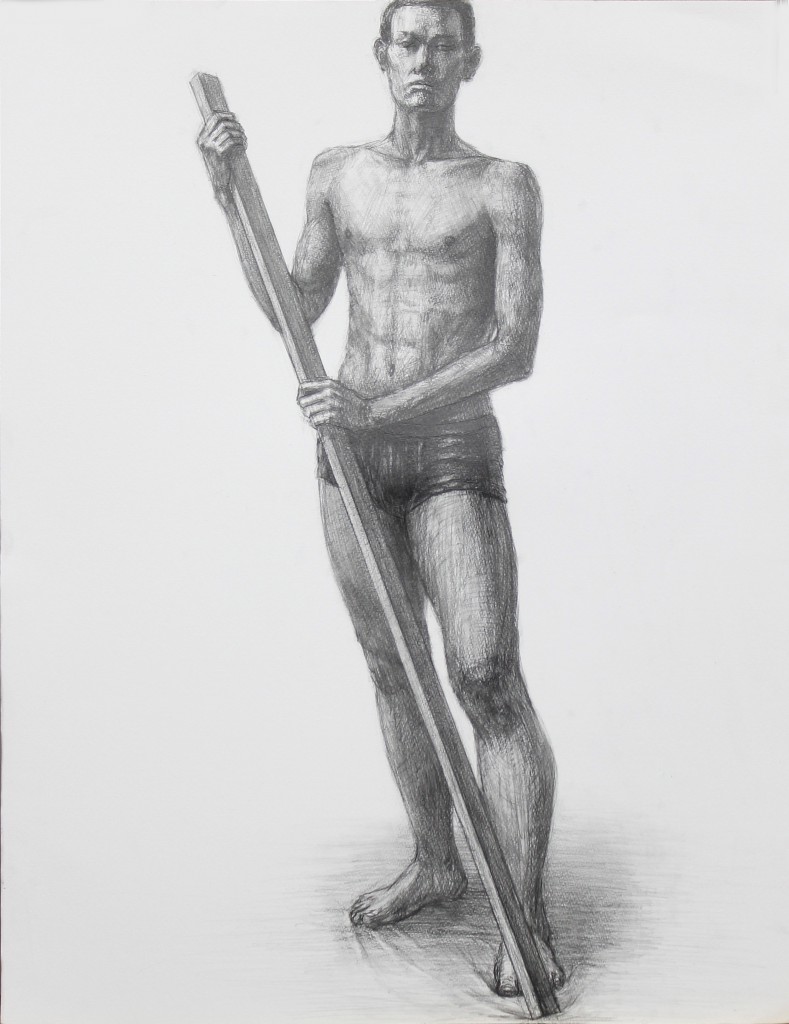

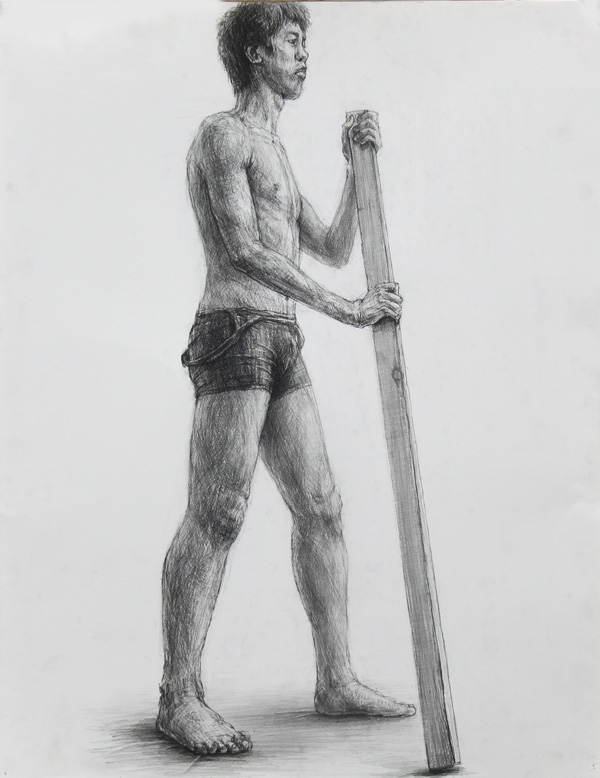

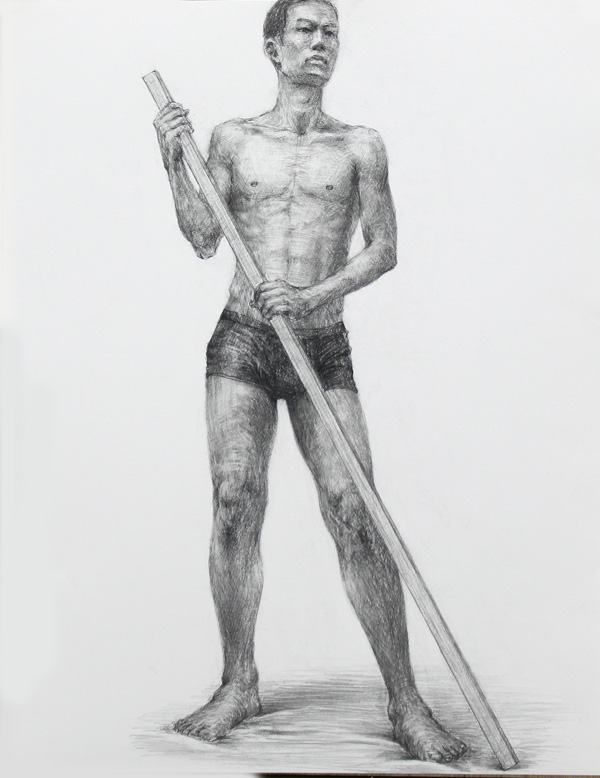

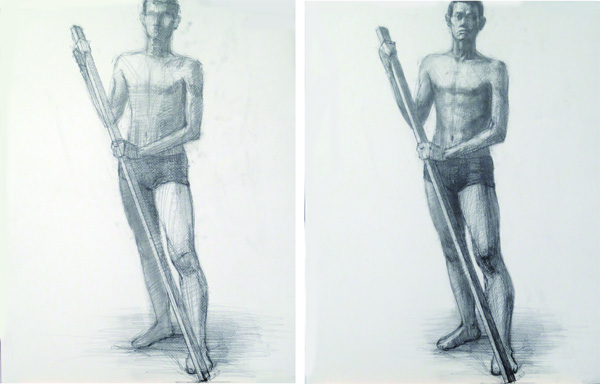

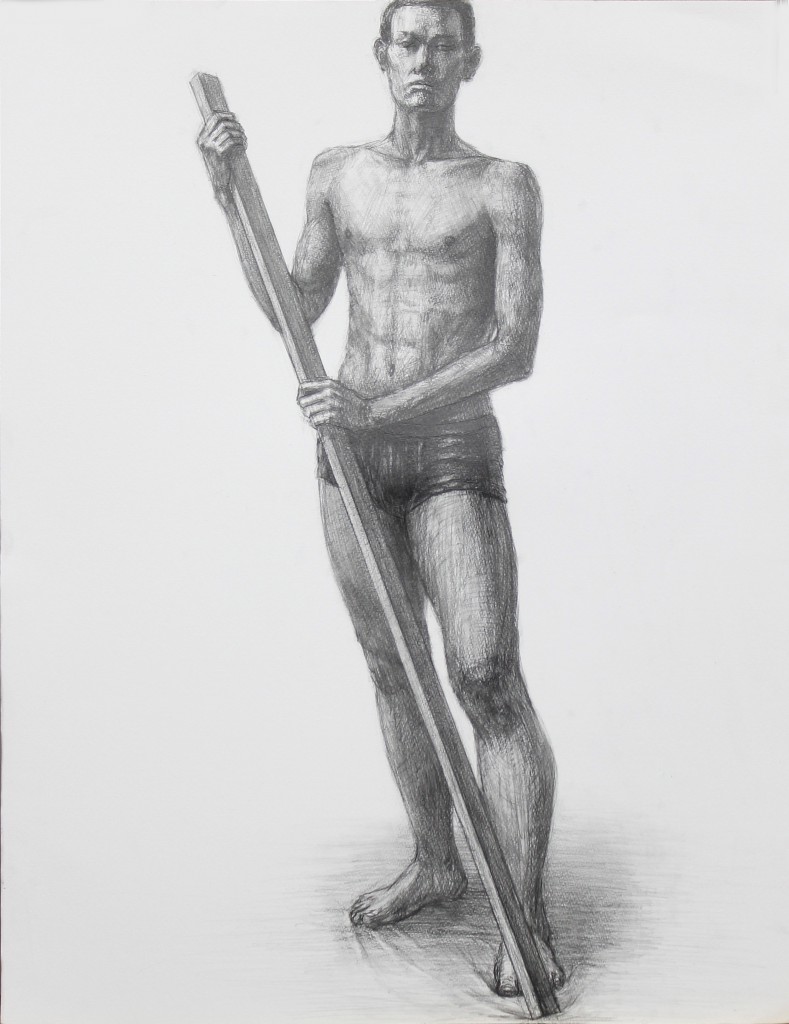

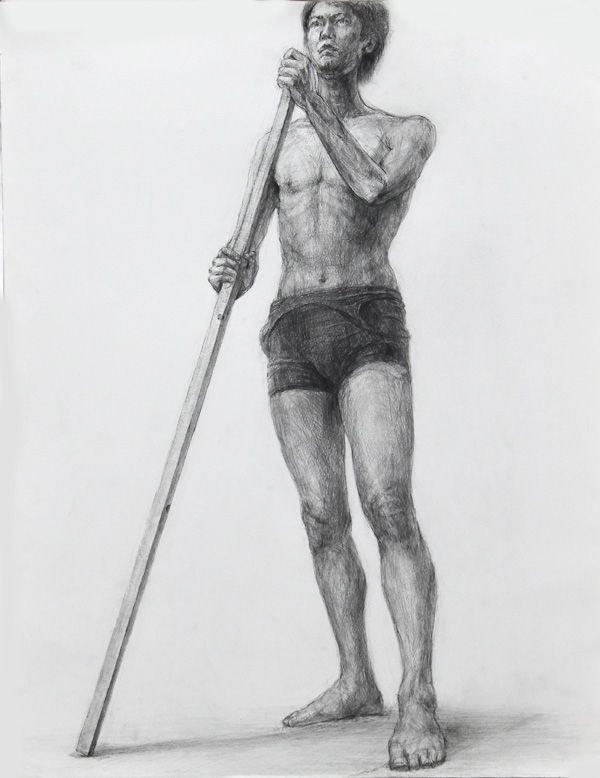

僕のデモンストレーション作品です。人物は石膏像に比べて画面に入る面積は少ないですが、組立ての要素が圧倒的に多いので、バランスよく描くのが難しい課題です。特に出だしではプロポーションとムーヴマンに関して徹底して合わせていきたいです。

制作中もモデルさんは微妙に動くし、ポーズも徐々に変わっていきますが、大事なのは画面に中にしっかり人物を想定する事です。写し取る感覚ではどうしても違和感が出てしまいます。

K.Oさんの作品。

端々にモデルさんを見て感じ取ったリアリティが詰め込まれていて、魅力に溢れる作品です。途中やや見方が断片的になり、全体でのつながりが悪かったですが大分解消してきたと思います。ビジョンがしっかりしていることが、作品に説得力を与えます。

T.Y君の作品。

抜けの無い抵抗感のある作品です。ややボヤボヤして終わってしまうことが多かったですが、形の締め方が分かって全体に広げる事が出来ました。そんなに特別な事をした訳ではないですが、ちょっとした事で劇的に作品の質は変わるものです。しかし頭部の立ち上がりに不自然さが残っています。構造に関してはさらに全体で自然さを追求していきたいです。

現役生、T.U君の作品。

バルールからくる空間感が魅力的な作品です。密な探りによって、抵抗感の強さも光ります。ただ見方はややカタいようです。人体の持つ柔軟さがもっと出るとさらに良い展開が出来るようになると思います。人体デッサンはたとえ固定ポーズであっても、そのまま滑らかな動作が出来そうな印象が欲しいです。

現役生、K.Kさんの作品。

作者の見る目の良さと、素の画力の高さが感じられる作品です。頭部のつき方に自然さが足りないですが、その他はとても良く描けています。人体への知識、理解をさらに深め、デッサンとして捉えていくときの外せないポイントをしっかり把握出来ると、さらにグレードを上げていけます。

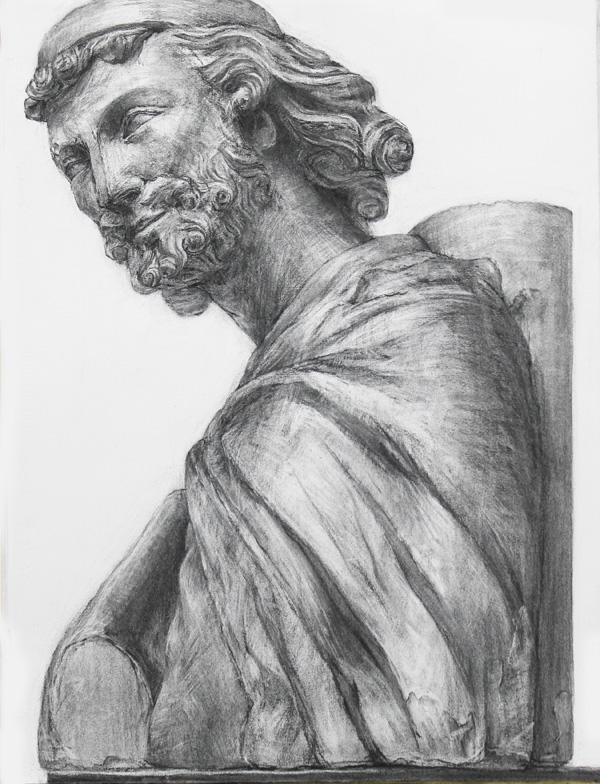

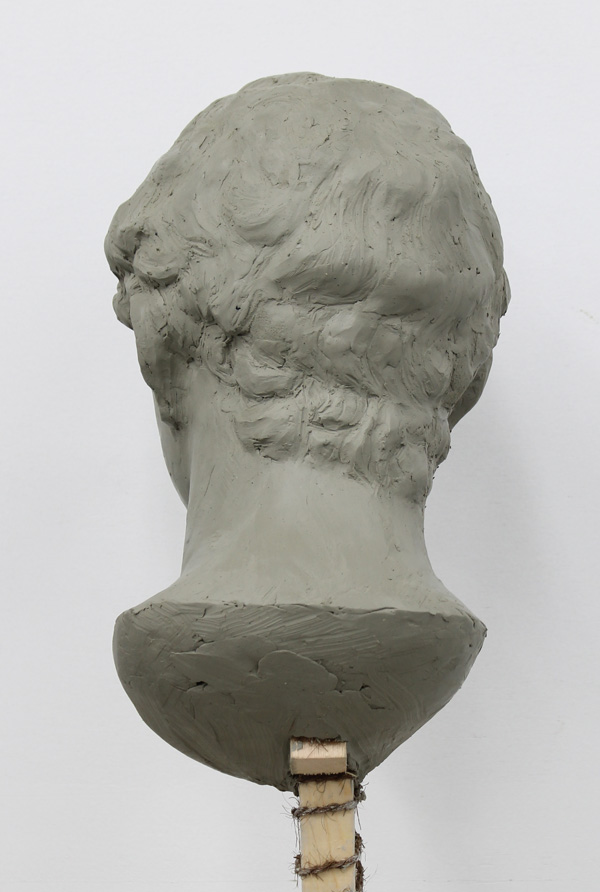

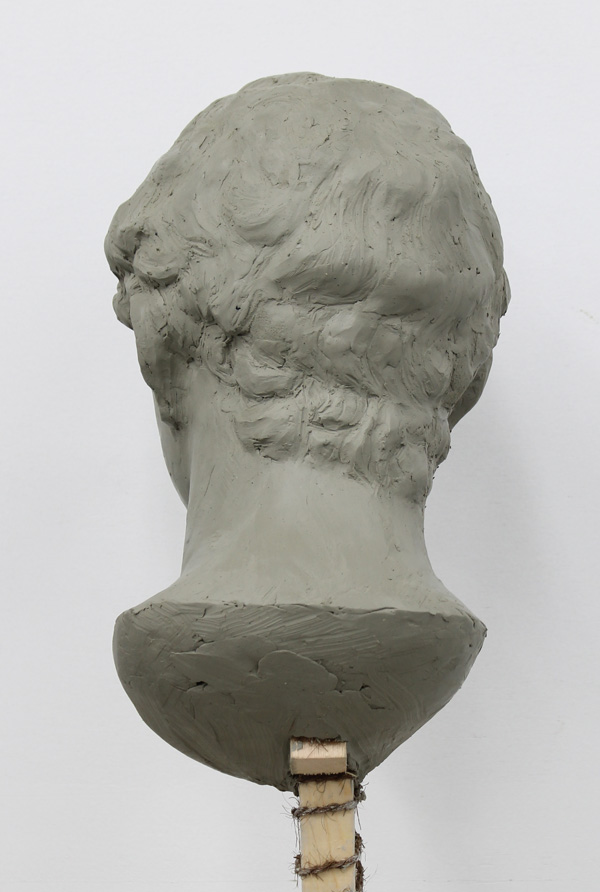

僕のデモンストレーション作品。ジョルジョの模刻です。

模刻は土台の正確さが命です。まずは軸の傾きから捉え、構造の動きを捉え、前後、左右、上下バランスよく対応させながら構築していきます。

部分で見始めると全てに関係性が失われ、やってもやっても合わない状態に陥ってしまいます。細部は細部の下地が出来るまで行わず、細部の下地は全体の土台が出来るまで行わず、全体の土台は軸が合うまで我慢するのが重要です。

髪や目、鼻、口、耳など、凹凸の強い部分に作業が集中しがちですが、あくまで細部も全体に乗っている事が大事です。常に外していないか確認する必要があります。

一つ一つ様々な角度から見て確認しながら形づくっていきます。目も最低正面、側面、下面からの十分な情報が無ければつくれません。結構多くの人に正面からだけ見て観察した気になってつくった結果似てない。という事が見受けられます。デッサン以上に塑像は確認作業が求められます。上手いひとほど軽くつくっているようで実は見る(情報を引き出す)作業が圧倒的に多いです。作業工程が、「見る」→「つくる」の繰り返しになっている人は、「見る」→「理解する」→「つくる」→「確認する」の繰り返しに出来るよう心がけてみて下さい。

髪(特に後頭部側)が不十分で終わってしまいがちです。彫刻はどこから見ても緊張感が詰まっているので、正面だけ見せれるってことが無いように、全体に責任を持って、その部分ごとの緊張感を与えていきたいです。

すぐに2学期が始まります。いよいよ2013年度の入試も後半戦突入ですね!気持ちの準備は整っていますか!?ぼやっとしているとあっという間に時間は過ぎてしまいます。ちょっとした休みも自分の足りない力を伸ばす時間に充てたり、芸大入試でも重要視されている学科もしっかり対策しておかなければいけませんね。来年絶対合格する為に出来る事は全てやって下さい。これ以上は出来ないというところまでやりきって入試に臨めたらきっといい成果が出せるはずです!そして自分の目指す道に自信と誇りを持って進んでいってくれたらなと願っています。頑張りましょう!