今日多摩美、ムサ美の合格発表があり、一山越えた感じがあります。

さて、ここまでの彫刻科の戦績です。

多摩ムサ推薦入試、受験者全員合格!

日大芸術学部推薦入試、受験者全員合格!

東北芸術工科大学、受験者全員合格!

東京造形大学、受験者全員合格!

日大芸術学部一般入試、受験者全員合格!

そして、多摩美、ムサ美ですが、数名補欠という結果となりましたが、ほぼ順当に合格!不合格者が出なかったのは毎年のことですが良かったです。補欠となった人も、繰り上げ合格に期待します!

芸大入試も目前です。アトリエの雰囲気もこの半月でガラッと変わってきた感があります。この調子で芸大も突破していって欲しいです!

それではここ最近の秀作を紹介します。

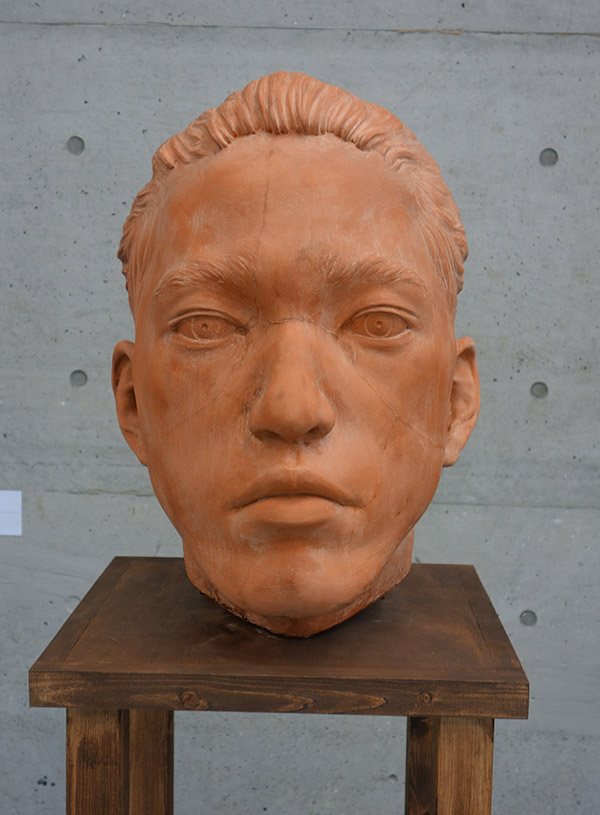

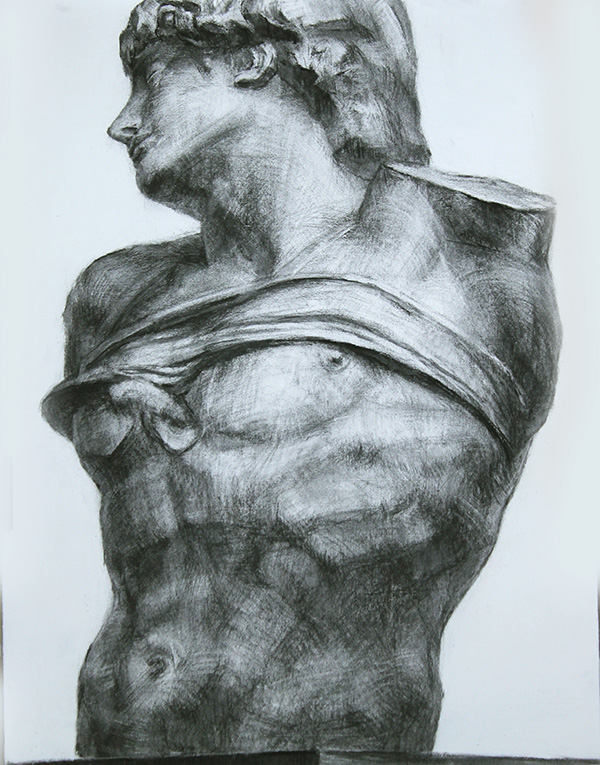

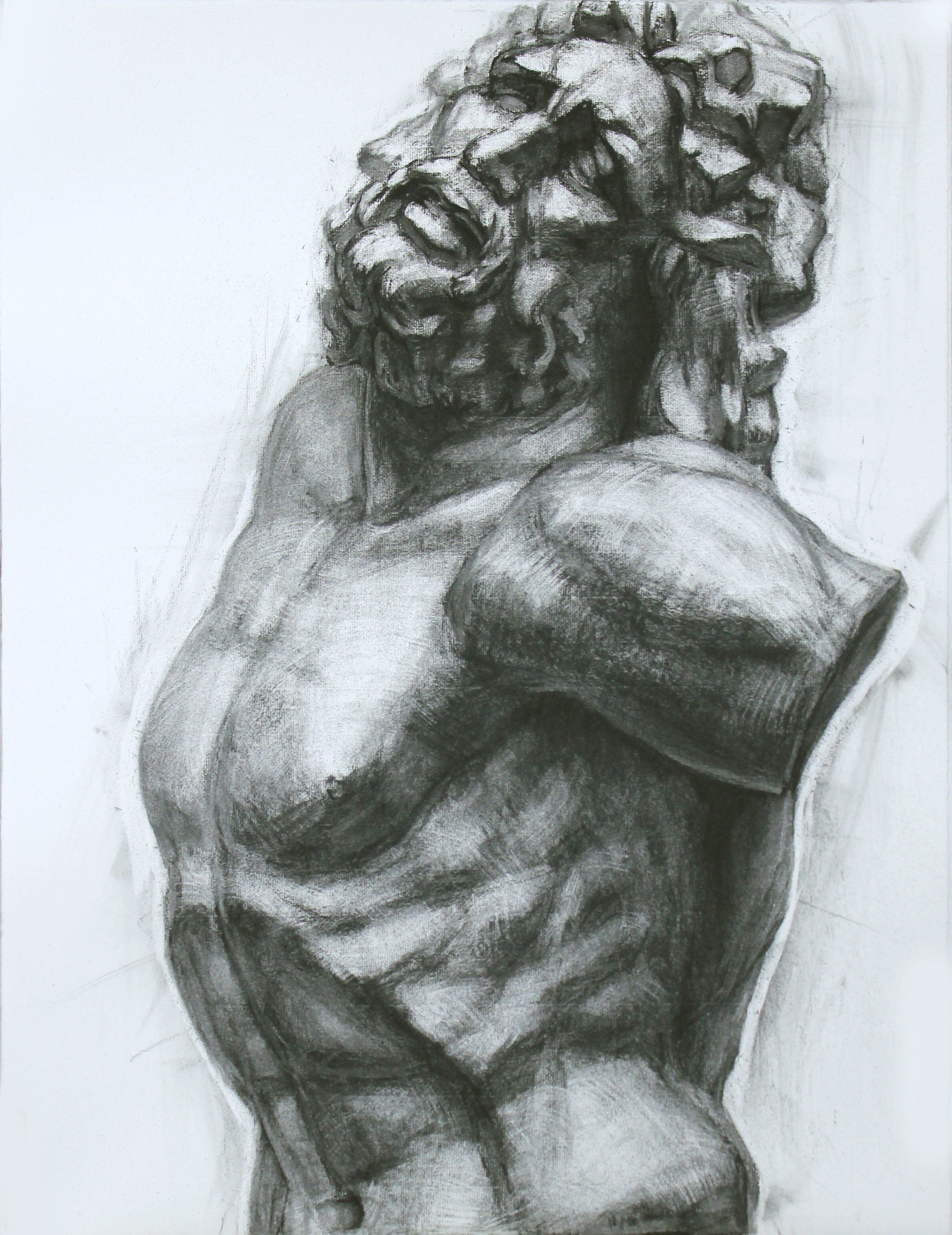

昼間部生の作品。

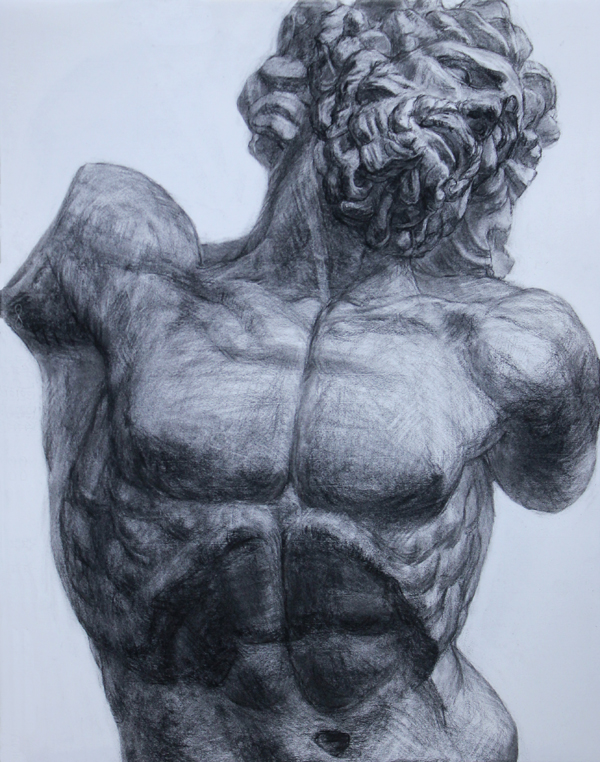

勢いをつけるためにも量感のあるモチーフを描いてもらいました。彼はこれまで構造的な強さがなかなか出せず、表現が絵的になってしまう事が多かったですが、この作品では何かを掴んだようです。色ではなく、「形」そのものに反応して描けているので、臨場感がひしひしと伝わってきます。

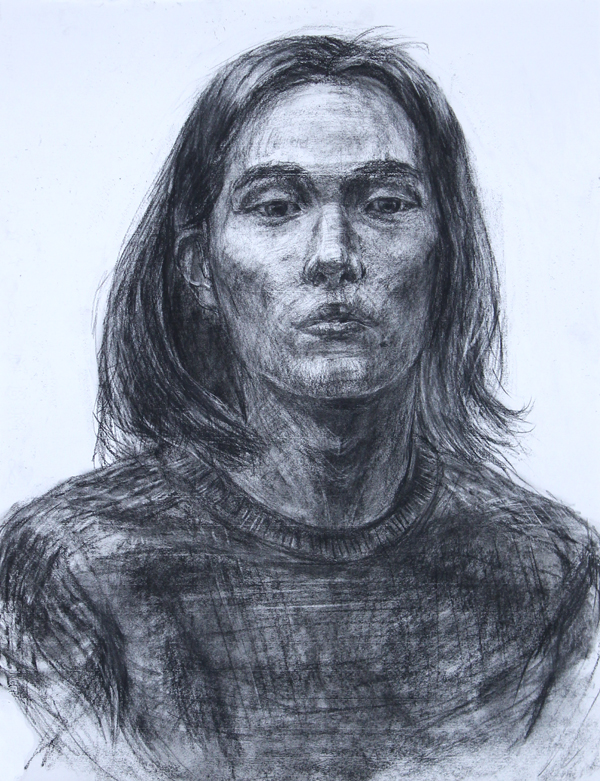

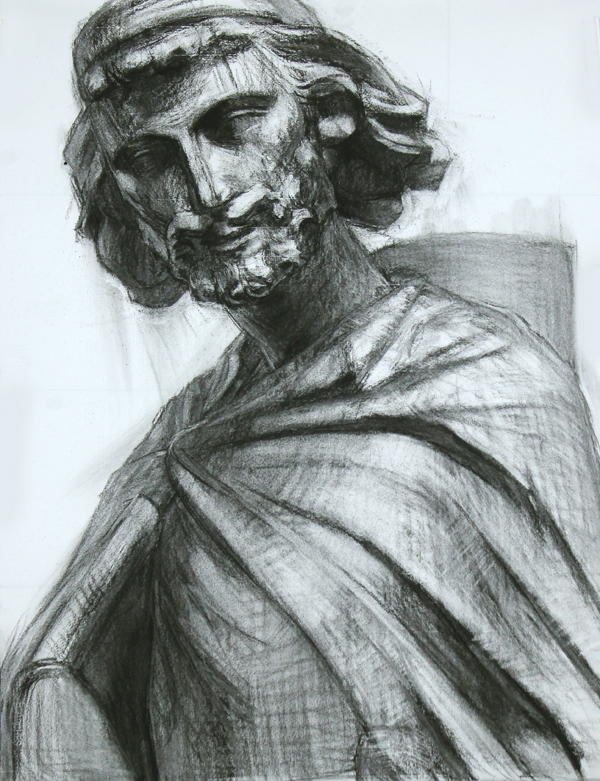

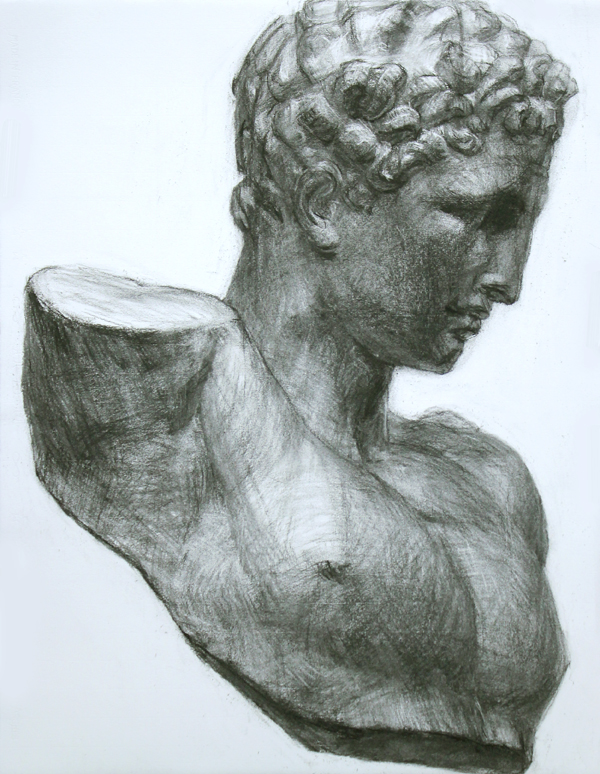

同じく昼間部生の作品。

彼女はこれまでなかなか時間内に完成度が上げられず、いつも途中で終わってしまっていました。このひとつ前のブルータスの課題で進め方を大きく変えてもらい、それがはまって短時間でも力強い画面作りが出来るようになりました。

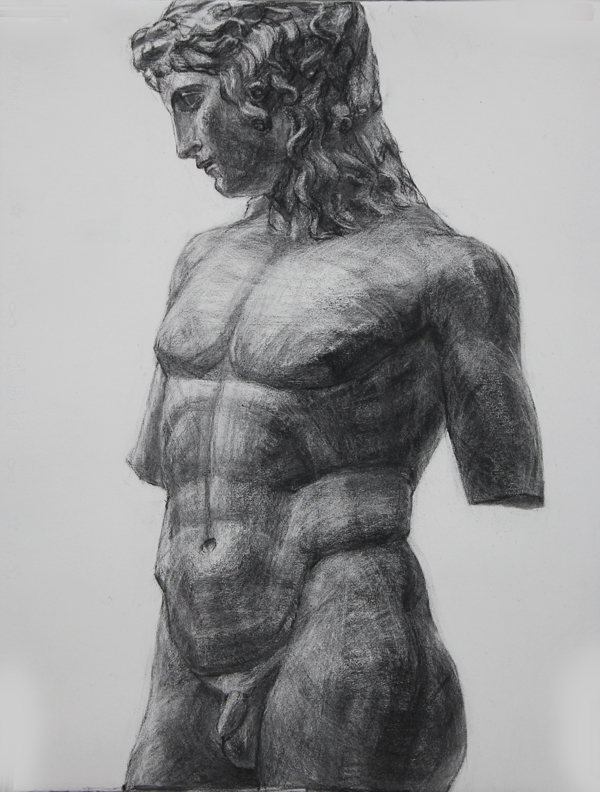

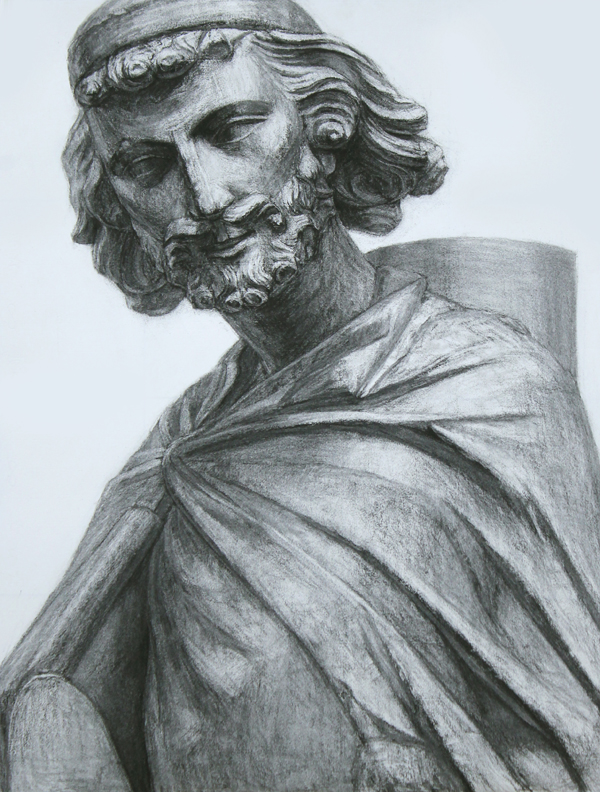

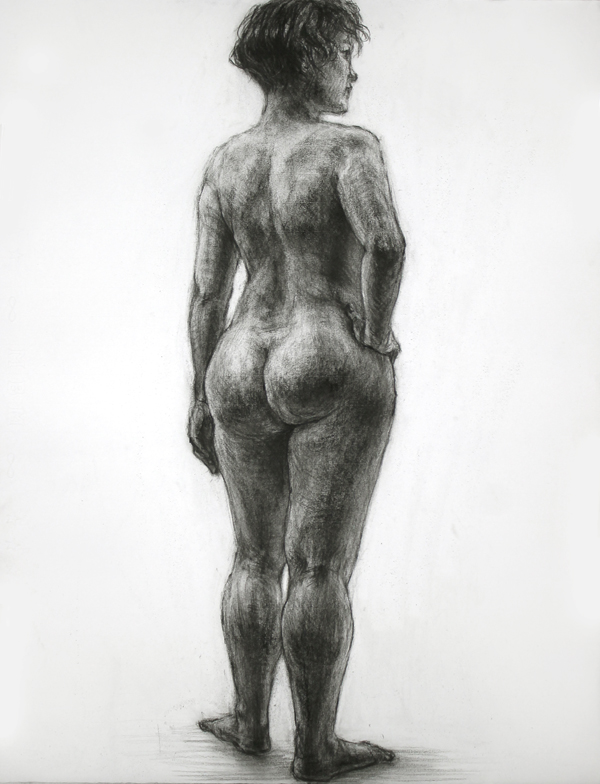

夜間部生の作品。

3時間で木炭紙にコンテで描きました。自然な体重のかかり方やポージング、顔の印象、肌の質感、空間。どれをとっても見事な描きっぷりです。手前の足が潰れてしまっているのが勿体ないですが、現役生で3時間でここまで描ける人はなかなかいないのではないでしょうか。少なくとも自分が現役生の時もある程度描けた記憶がありましたが、ここまでは出来ませんでした。

この時点での皆さんの仕上がりはどうでしょうか?結果をコンスタントに出してきている人は、実技だけでなく、メンタル面も含めて入試に合わせて行きましょう。

もう一つ課題が残っている人はかなりチャンスがあります。あと1週間で何か一つでも身に付けて自信をつけて下さい。

これだけは忘れないで欲しいのですが、試験本番ではもちろん僕ら講師のアドバイスは何もありません。しかしこれまで学んできたこと、指導されてきたことは骨身に染みていると思います。ただただ冷静でいるだけで、手は勝手に動いてくれるはずです。今まで以上の事をしようとしなくていいです。今までどおりで良いのです。頑張ってください!応援しています!