こんにちは!彫刻科の小川原です!夏期講習に突入しています。ここ最近全体のレベルがグッと高まってきていてとても頼もしいです!この調子で夏を乗り切れば、2学期スタート時にすでに受験で戦えるレベルに持っていけそうです!いいぞ?!

各課題2名ずつ優秀作品を紹介します。

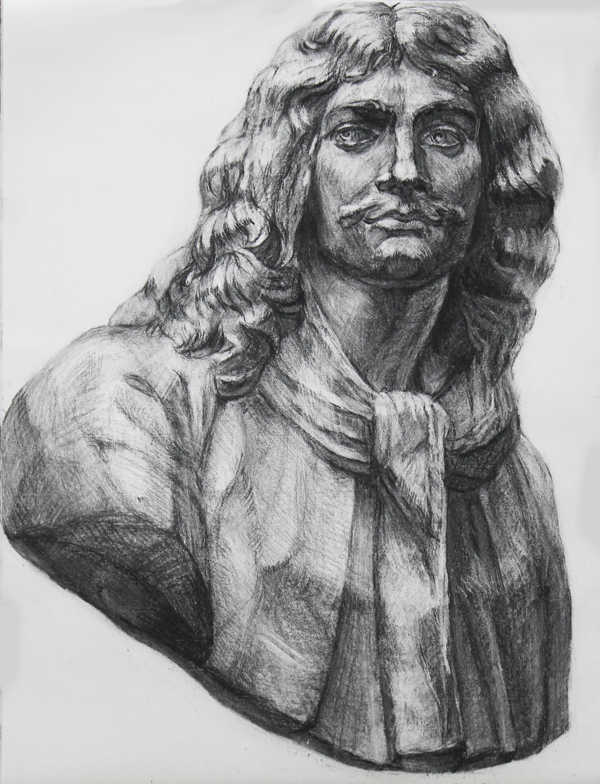

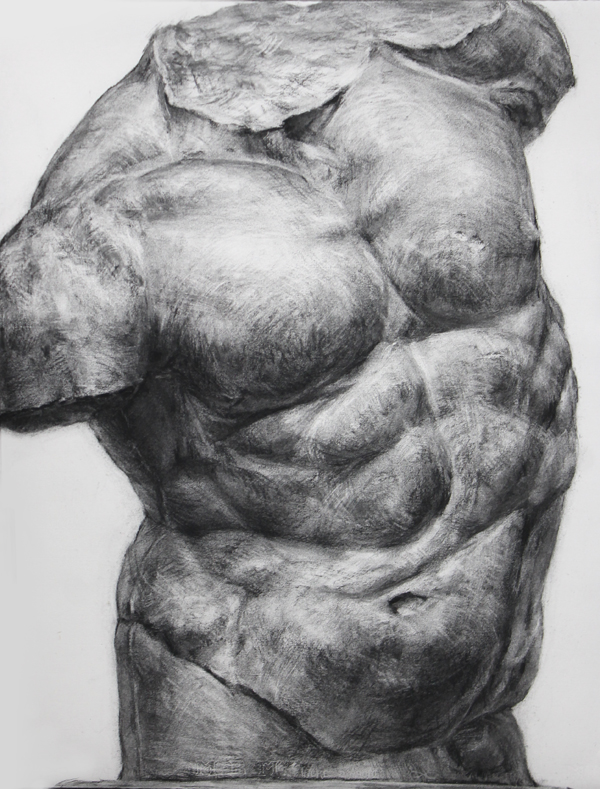

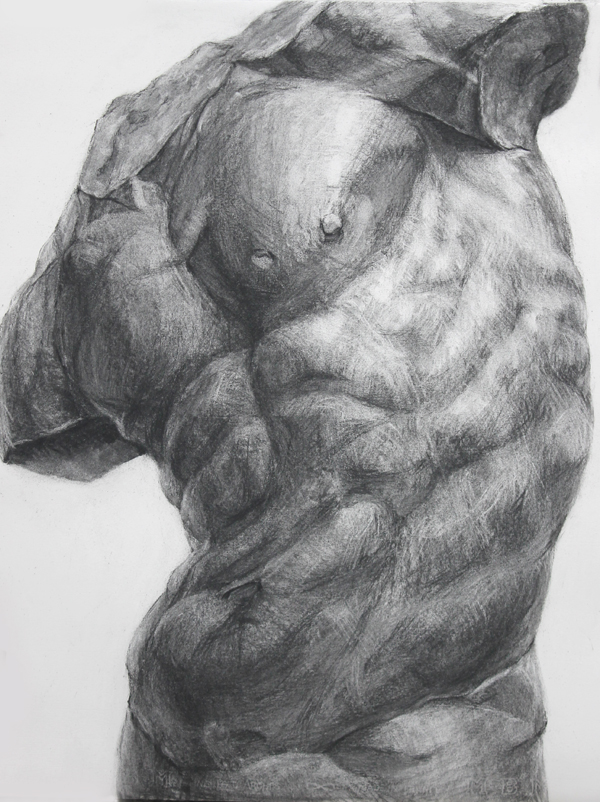

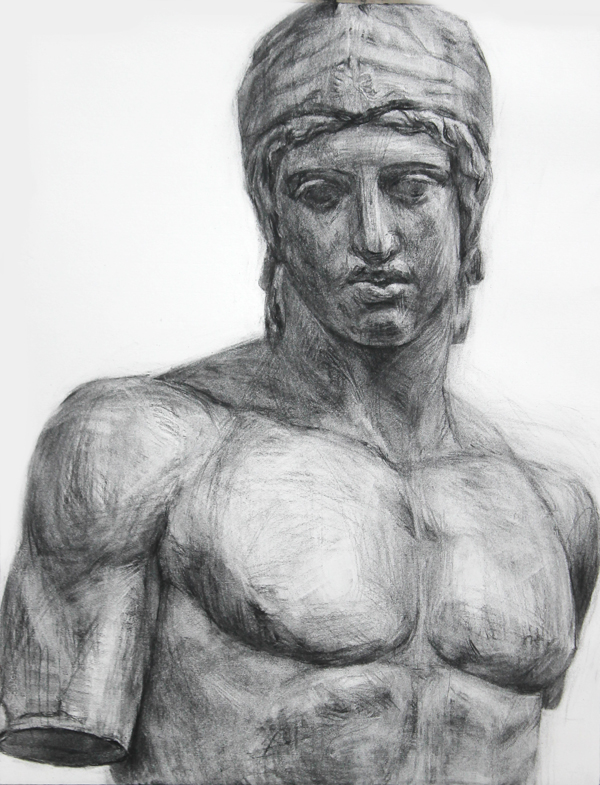

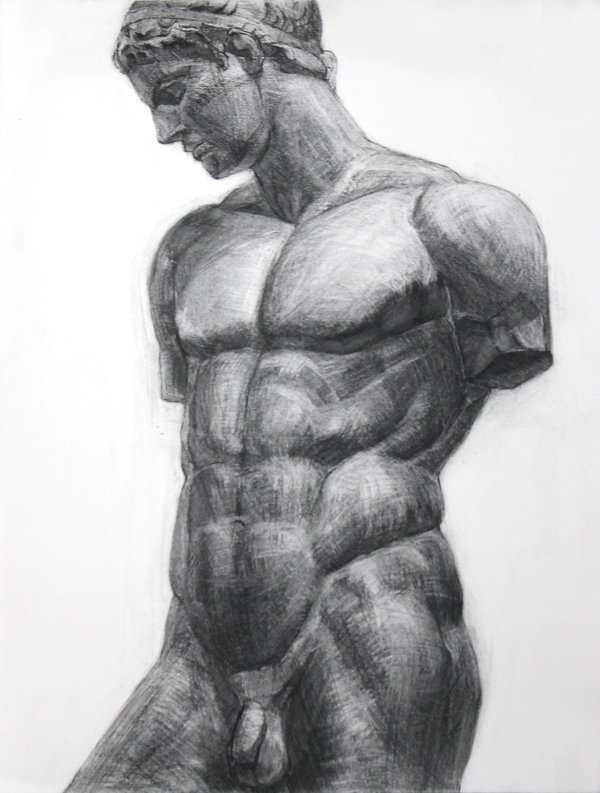

ベルベデーレ。

かなり短い時間での完成でしたが全体にしっかり手が入っていて良いと思います。今後はさらに構造感を強く出せるように工夫していきたいですね!

像の持つ量感がとても良く表現できています。グラデーションを合わせているだけでなく、その上でミッチリとした締まりを出せているのが良いです。陰の中の形がより明解に表現できたら言うことなしです!

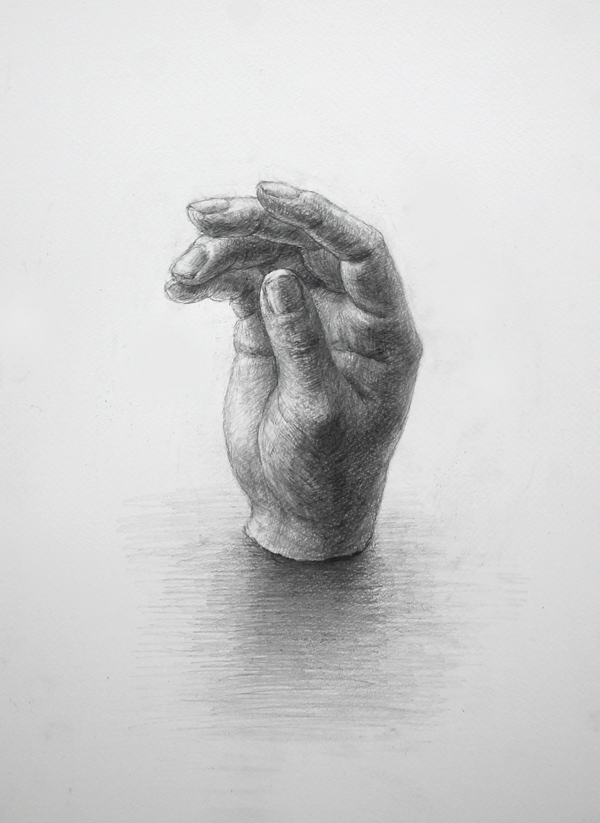

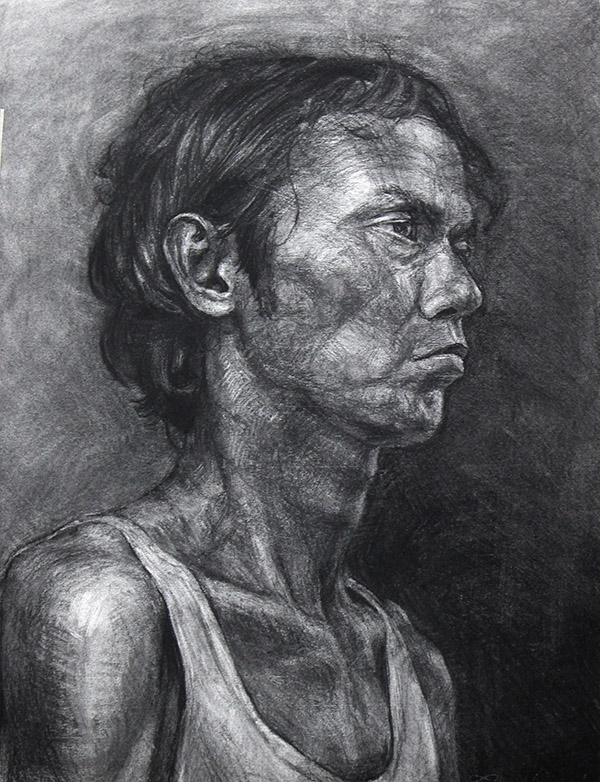

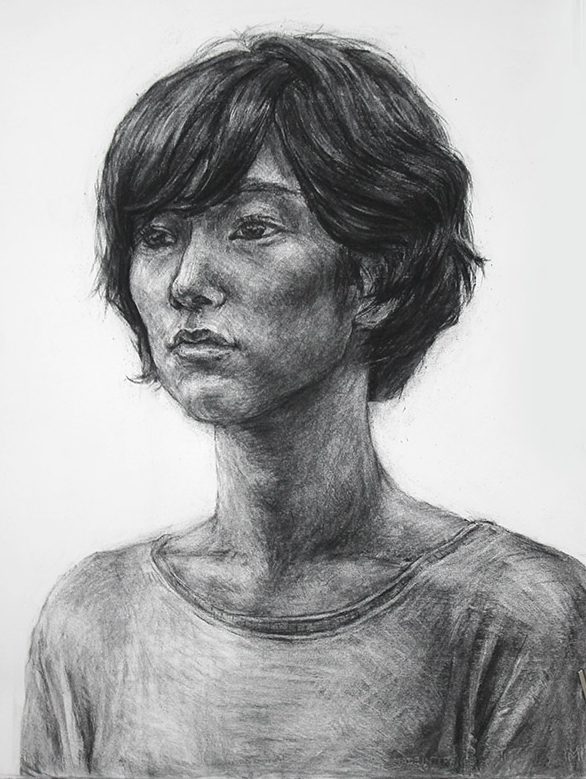

モデル

木炭で制作しました。1日描きでしたが、背景にも挑戦し、「作品としてのデッサン」を完成することが出来たと思います。人物の質の表現からも作者の丁寧な観察と、見て感じた物を画面に置き換えていくビジョンが伺えます。顔側の空間と、後頭部側の空間にやや一致感が弱いので、さらに人物と背景の兼ね合いが考えられると良いです。

モデルさんの印象がよく汲み取れています。器用な為に探りが不十分でもある程度出来てしまうことがこれから課題になってくる所です。答えを出すことを急がずに、じっくり構えて真実を探していくことが重要です。常に画面全体に気を配り、全ての段階でカッコイイ経過を感じさせることが出来れば無敵ですよ!

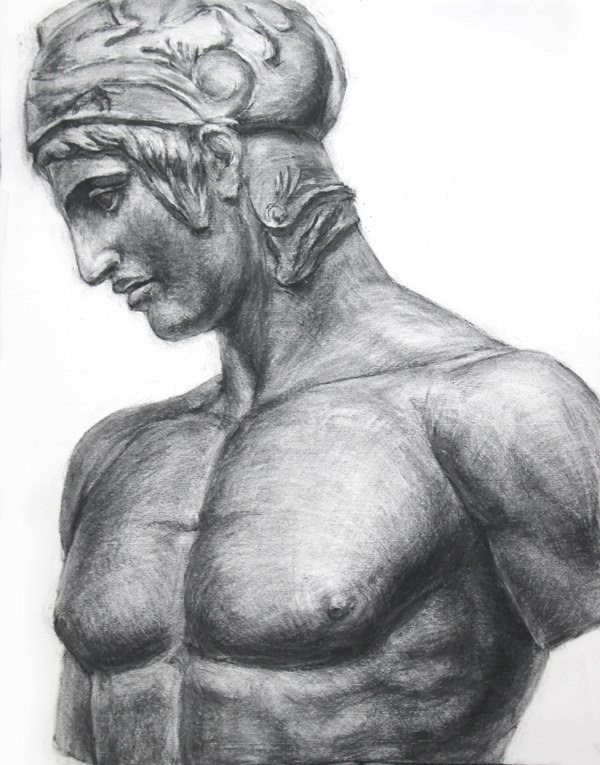

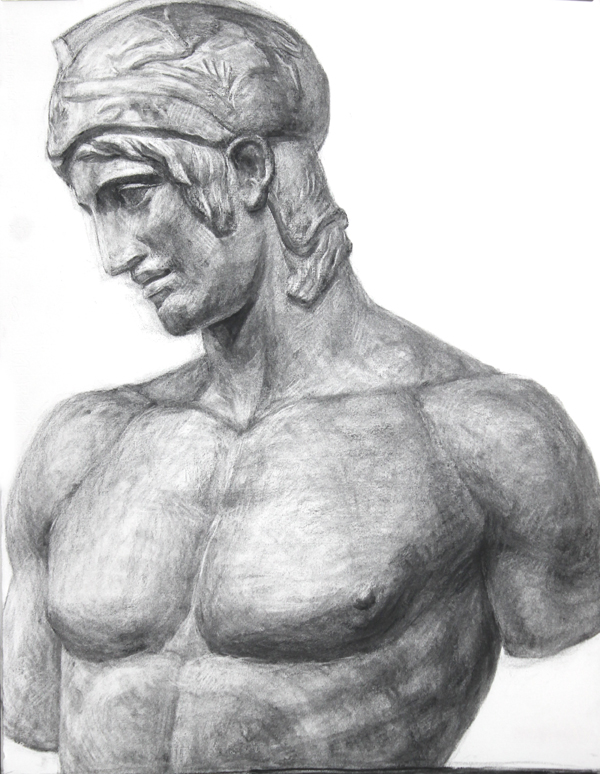

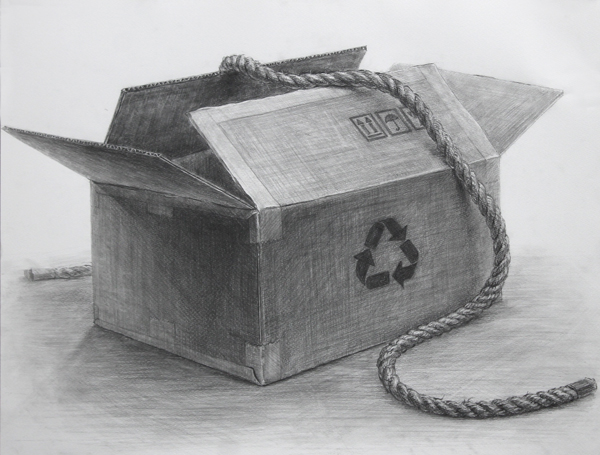

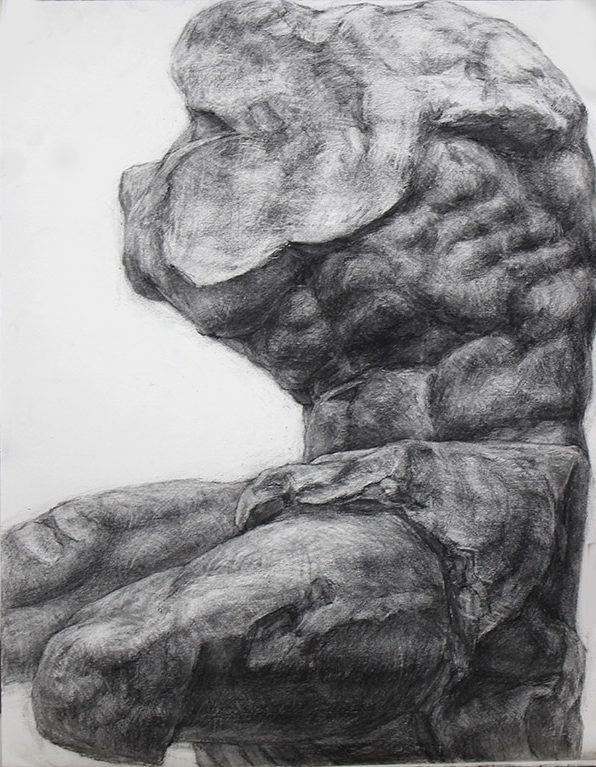

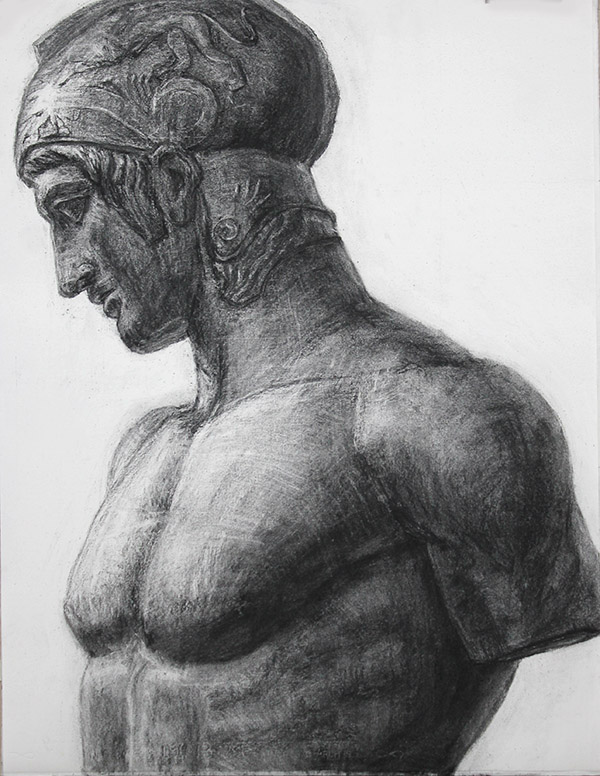

マルス

こちらは現役生の作品です。形を取るのが本当に上手になりました。クロッキー力は無限に高めていけるので、絶対的な自信が持てるまでは妥協せず特訓を続けましょう!

中身の作業はまだまだ木炭の扱いに不慣れな印象があります。まずはいろいろ試してみて下さい。

これしかできない。というやりかたで制作を繰り返していても変わらないので、周りを見て捉え方を盗んでいくことも大切です!

形態感の捉え方と表現がとても良いです。力強いデッサンですね!探りに抜けが無ければ問題ないです!大まかな形の強さがでたらその間の表現も漏らさず行いましょう!いい調子です!

早く完成したので描き出しの練習をしてもらいました。パパッと形が取れて、構造や空間(線の強弱で)が出せています。デッサンに自信が感じられます。素晴らしいです。

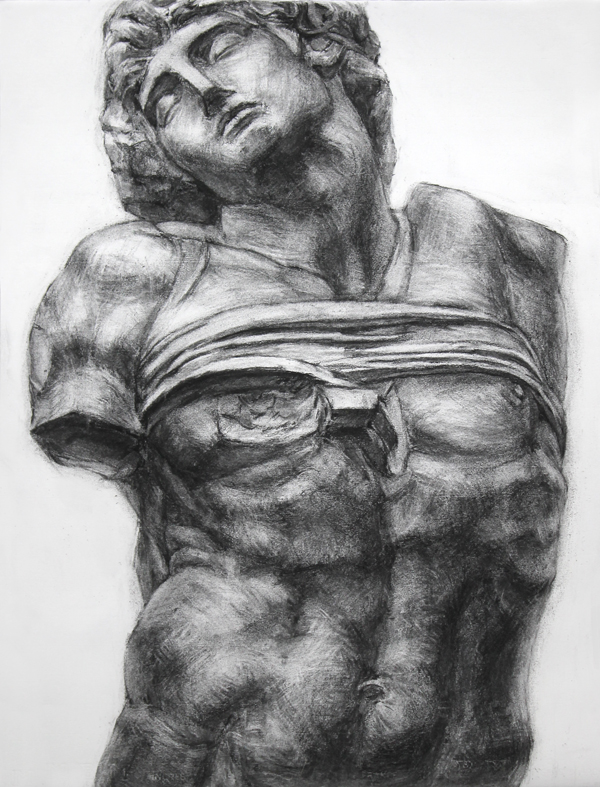

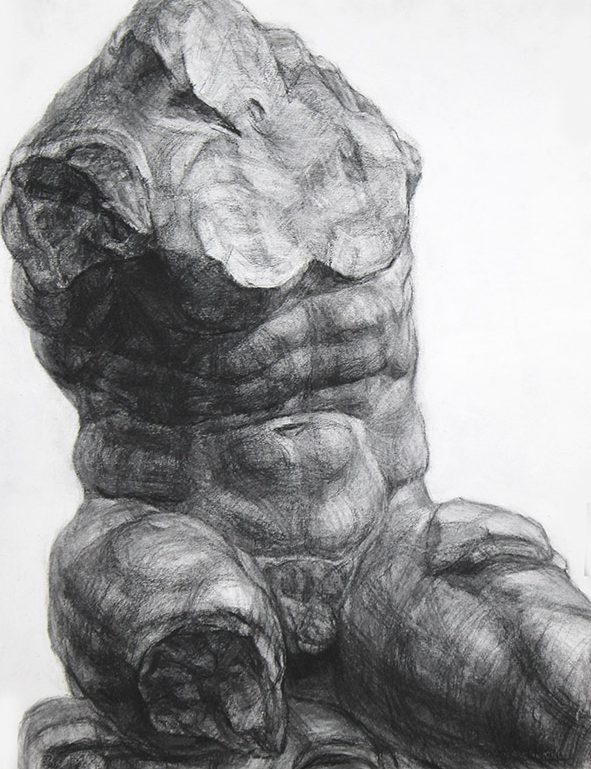

ジョルジョ

最初から印象よく進められていました。ここ最近でメキメキ上達してきましたね!まだ調子を部分的に捉えがちだったり、大きな形と細部やキワの表現が自然につながっていなかったりしますがこのレベルで満足せずにこの夏期講習中にさらに進化してくれることを期待しています!

ゲタ 模刻

上手いと思います。自分が浪人だった頃もこんなに作れなかったです。技術的には最高レベルなので、あとは絶対に印象を外さない意識だけですね。上手いのに一部印象を外すだけで一気に評価を下げてしまうということも実際の試験では有り得ます。そうした穴を無くして一番で合格して下さい!

こちらの作品も文句がつけられないレベルに達しています。言いたいことは上の作品と同じで、仕上がってくればくる程印象の確認を油断せず徹底して欲しいです。最後は本当にミリ単位で効いてきます。そのくらいこだわってやれれば誰にも負けないです。

今年は全体的にレベルが高いですね。良いことです!全員が誰にも負けないぞ!という強い意識で課題に臨んでくれたら彫刻科全体でぐんぐん伸びていけます!例年以上にいい夏期講習になりそうです!皆の成長ぶりに講師陣はワクワクしています!!頑張ろう!

さて、今年も僕の展示が近づいてきました。今年の新制作展に出品する作品はこちらです。

これはまだ塑造の段階の写真ですが、最終的にはブロンズにして仕上げます。

裏側はこうです。

かなり大きな作品です。作るのも大変でした?。新制作展は9/20?10/2まで国立新美術館で行われます。学生は無料なので興味のある方は是非見に来て下さい。

ブロンズは自分で鋳込んでいます。