昼間部講師の氷室です。

怒濤の夏期講習が終わりましたね。厳しい講評などもある中、負けずにみっちり課題をこなして来た結果、1学期と比べると安定した実力が付いて来た様に感じます!!

夏期講習で明確になった苦手ポイントを2学期で克服して、冬に備えたいですね。

ここからがの1日1日が大切です!!

色々な葛藤が日々生まれてきますが、その葛藤を抱え実技に向かっていると、必ず壁は越えられます!!

目標がハッキリしているので、前進あるのみです。

束の間の休みも、学科や展示へ足を運んでいると時間が足りないくらいかもしれませんが、心身ともにリフレッシュして2学期への鋭気を養って欲しいと思います。

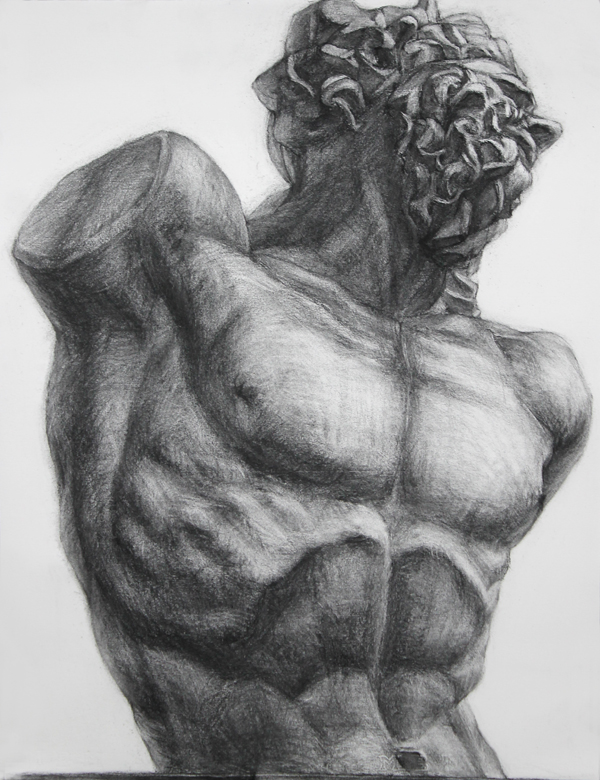

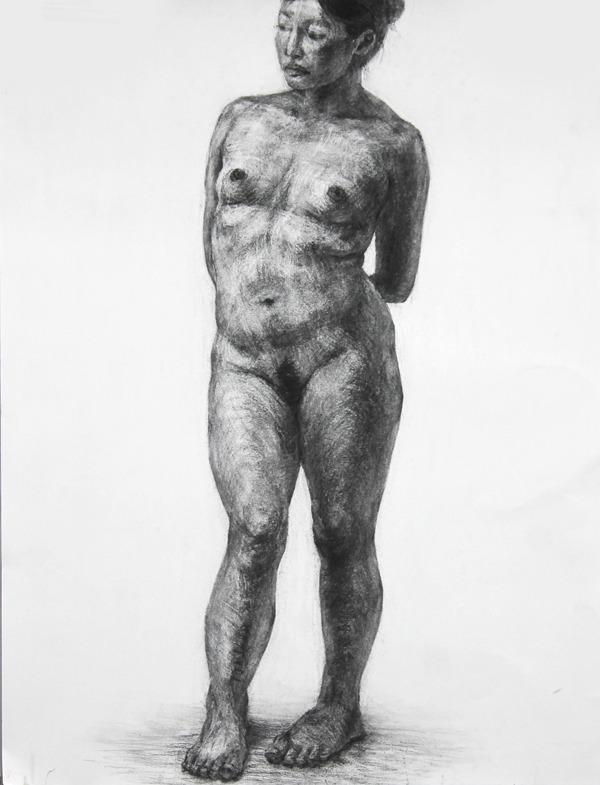

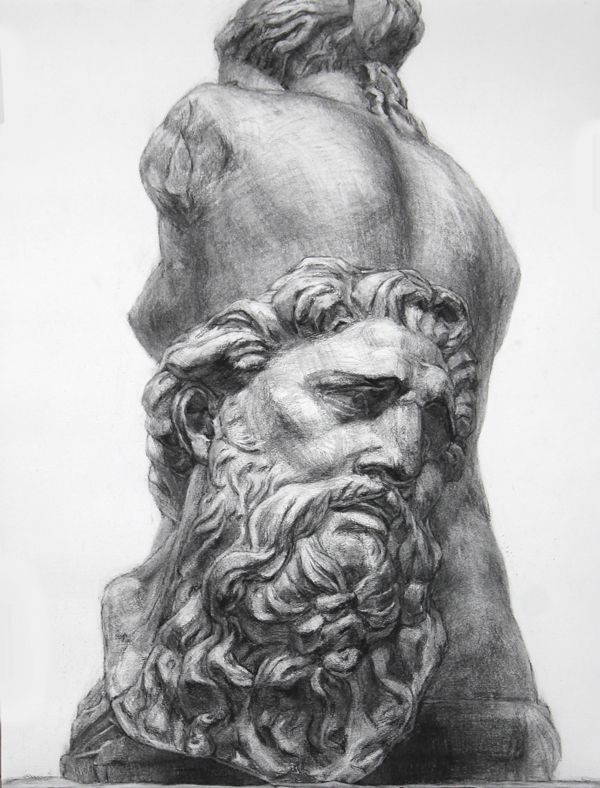

ここで、2点の秀作紹介です!

動きに勢いがあるモチーフですが、その勢いに流されず、とても丁寧に観察し、量感と空気感を表現できています。

髪の毛部分にもう1歩面の強さが欲しいですが、6時間でここまで攻め切って表現できる実力は凄いです!

2学期も

前向きに!!

冷静に!!

頑張って行きましょう!!

追伸

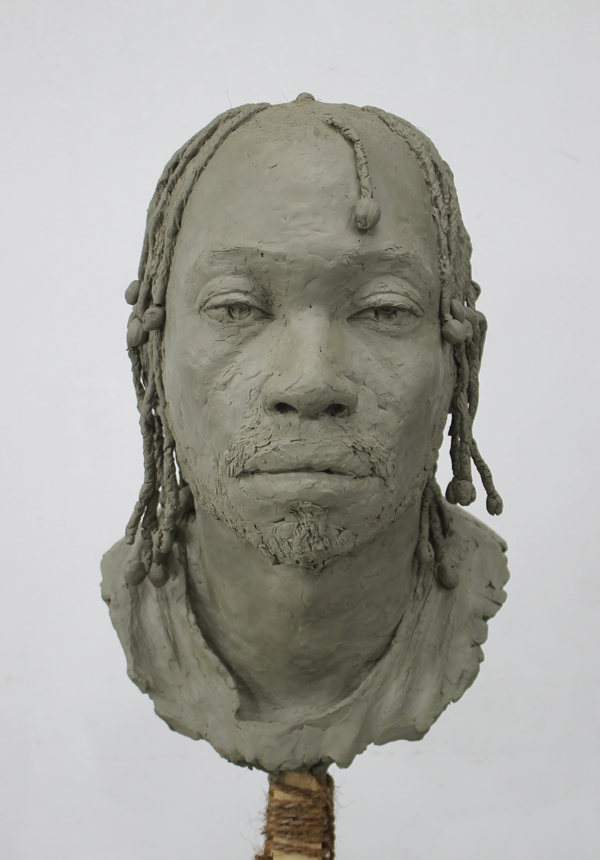

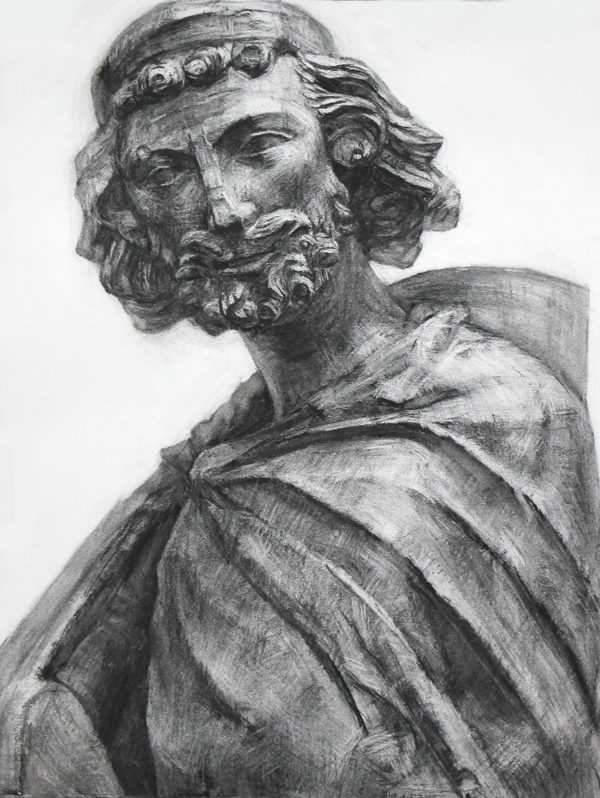

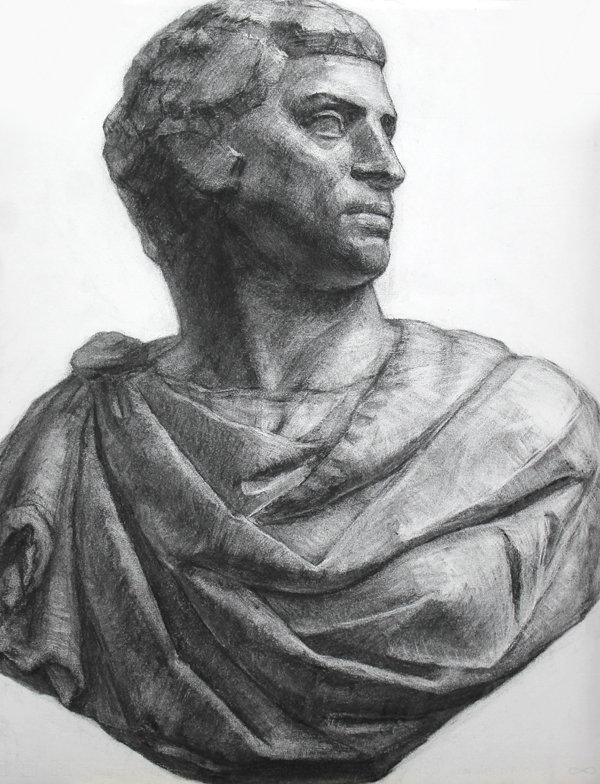

ここからは、夏期講習中に生徒と一緒に参加して、実技制作した講師の作品を掲載してみます。

外国モデルさんの首像は新妻先生の作品です。

初めて外国のモデルさんを作られたそうで、こう作りたい!と言う楽しさが見て取れるのが、さすがですね。

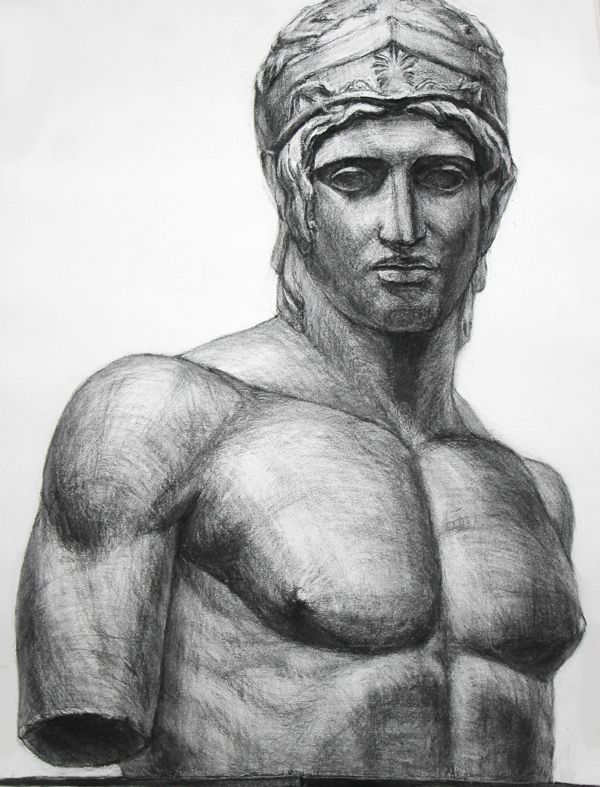

以下2点は氷室のデッサンとモデル首像です。

久しぶりに実技制作に参加し、改めて感じる視点や普段忘れていた感覚を思い出す事ができ、勉強になりました。

「石膏デッサン強化ゼミ」より

「石膏デッサン強化ゼミ」より 壁1枚挟んで、繰り広げられた講評。

壁1枚挟んで、繰り広げられた講評。