こんにちは、猪瀬直哉さんの講演たのしみですね。

新美では、その前にワークショップも行っていますので

そちらのご参加もお待ちしております。

1月7日(日)

?

? ?

? ?

? ?

? ?

?

1月8日(月/祝)

?

? ?

?

その他にも、「親子デッサン」「建築を学ぼう!」「3時間チャレンジ」など盛りだくさんです。

内部生、外部生問わず、美大受験する人もしない人も悩んでいる人も、まずはワークショップで

美術と触れ合いましょう!!

詳しくは、新美ホーム画面からアクセスしてみてください。

こんにちは、猪瀬直哉さんの講演たのしみですね。

新美では、その前にワークショップも行っていますので

そちらのご参加もお待ちしております。

1月7日(日)

?

? ?

? ?

? ?

? ?

?

1月8日(月/祝)

?

? ?

?

その他にも、「親子デッサン」「建築を学ぼう!」「3時間チャレンジ」など盛りだくさんです。

内部生、外部生問わず、美大受験する人もしない人も悩んでいる人も、まずはワークショップで

美術と触れ合いましょう!!

詳しくは、新美ホーム画面からアクセスしてみてください。

明けましておめでとうございます。

新年早々、シビアな表題で失礼しました。

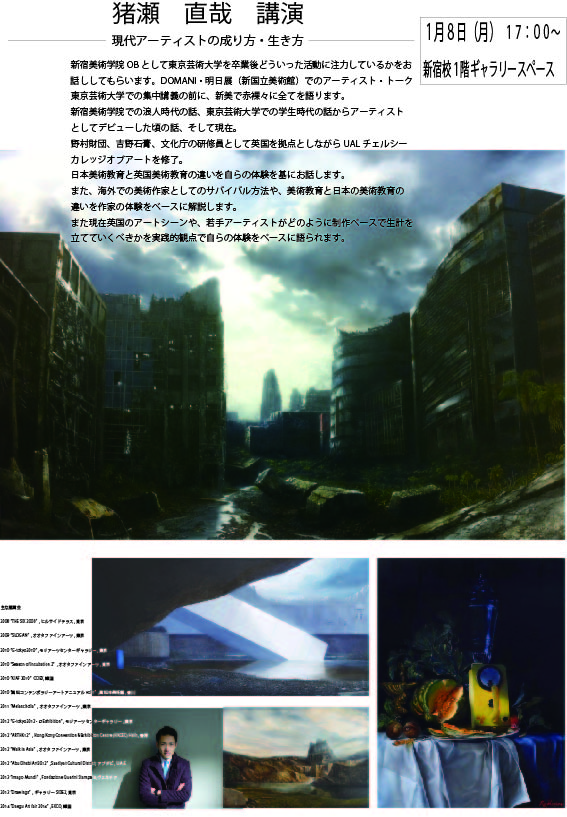

実は、新美のOBで海外で活躍されている作家、”猪瀬直哉”さんが来日!

若き後輩の受験生たちに向けて、「是非メッセージを発信したい!」と

熱き思いを新美で語ってもらいます。

Bigになるために何が必要なのか?

マネーのことや、日本とは違う世界事情、美術市場、語学の必要性など

結構リアルタイムでわかるのではないかと思います。

1月8日(月/祝)17:00? 新宿校1階ギャラリースペースで行います。

是非、お誘い合わせの上ご参加ください!!

もちろん、無料です。

おそらく身近にお話しもできそうですよ!!

こんにちは、最近寒くなってくると、入試がも刻々と近づいてくる気配を感じますね。

頑張って参りましょう。

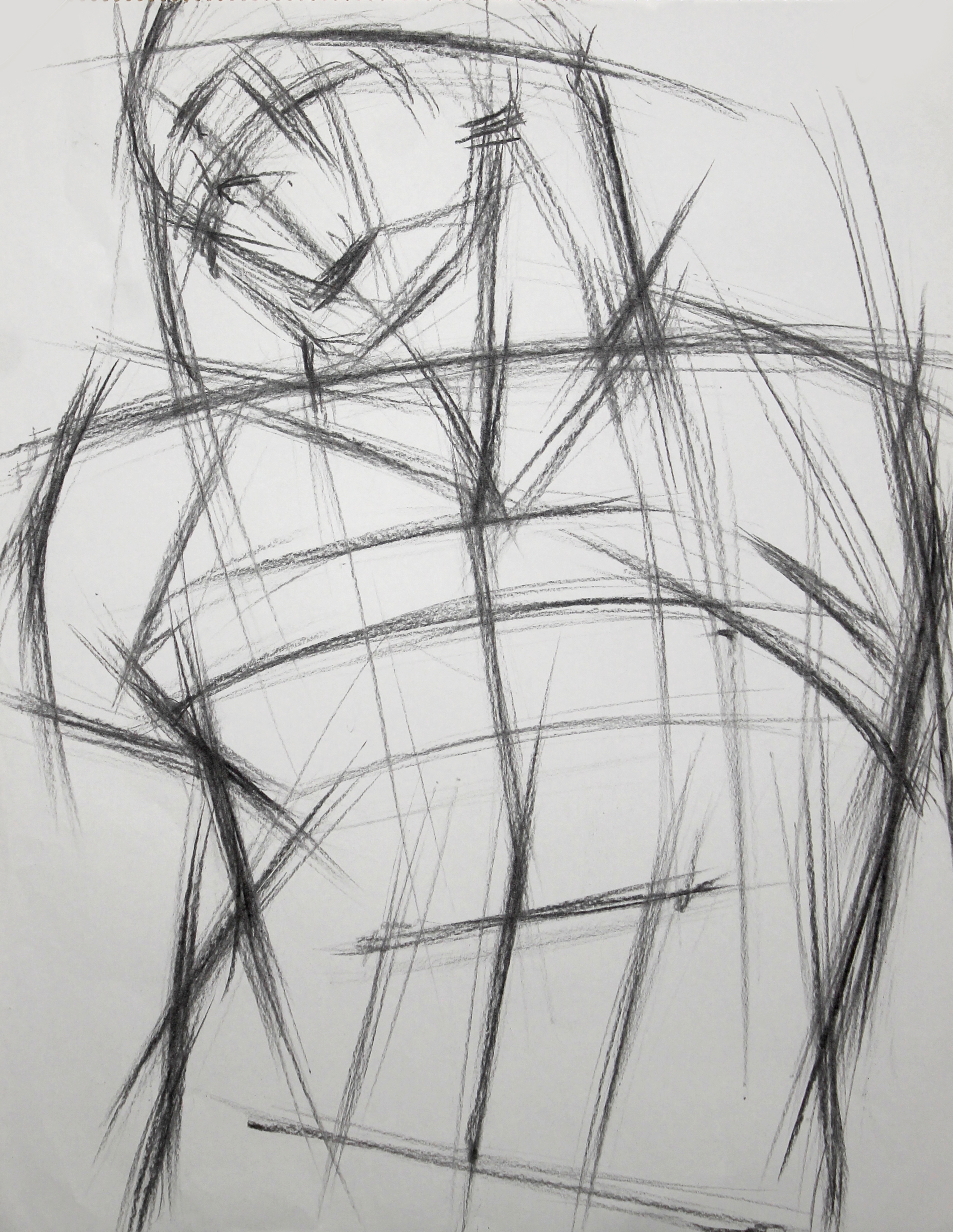

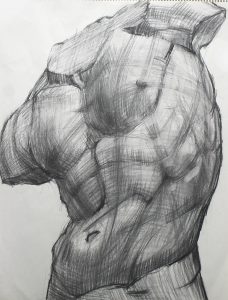

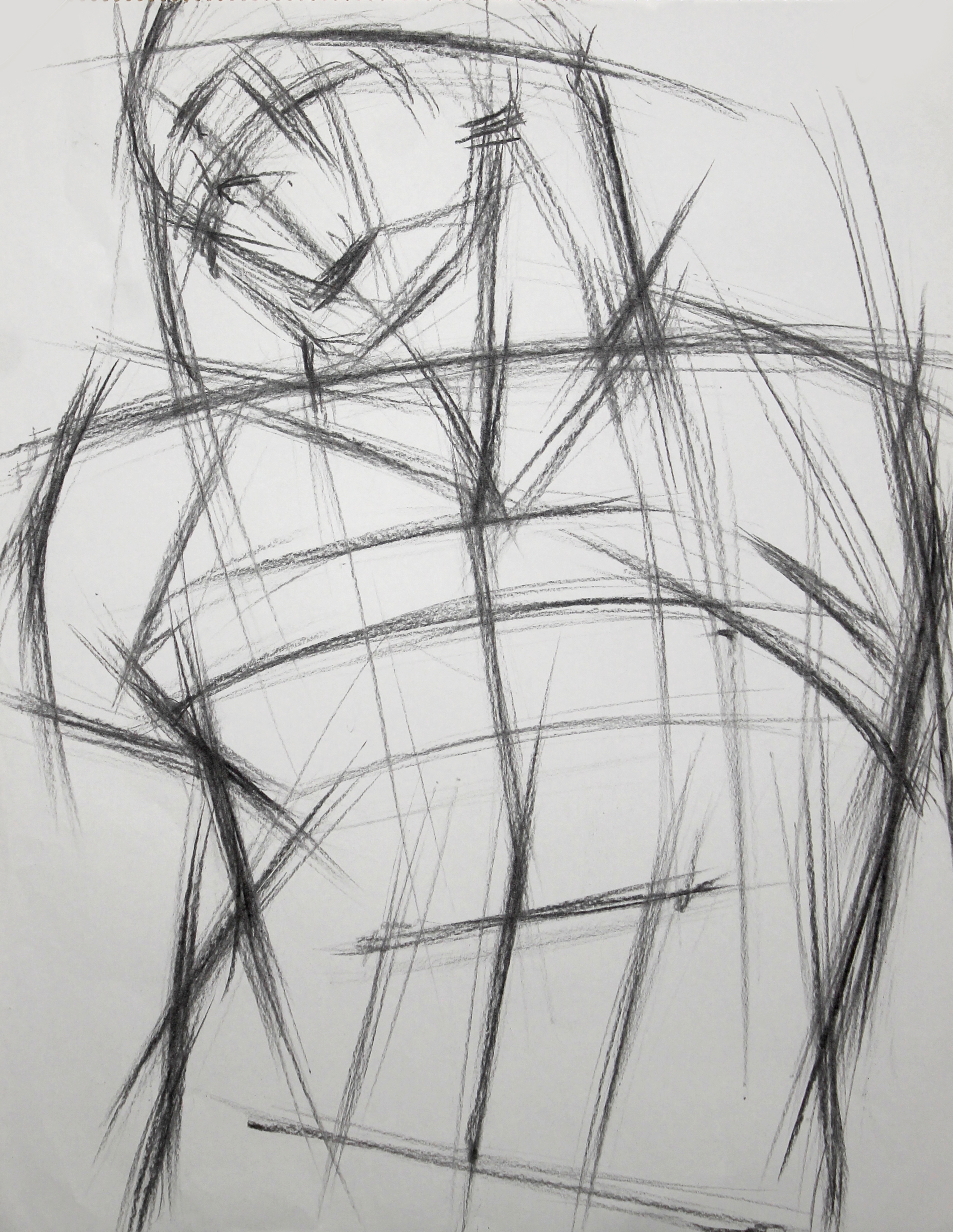

昨日、新美ではプレ冬期を開催していました。

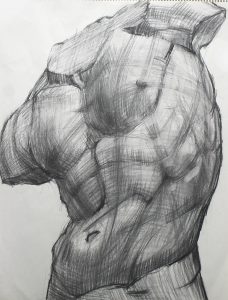

その一つの口座で、油絵科・日本画科・彫刻科合同企画の

「人物強化特訓」として、美術解剖学特別講習を行いました。

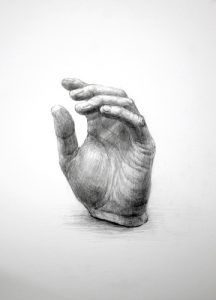

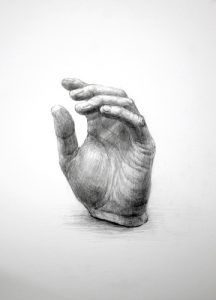

昨年も好評のなか、今年は〈第二弾〉ということで、「手」の模型をつくりました。

前回同様、東京芸術大学や東京造形大学などで教えておられます、阿久津裕彦先生をお迎えしました。

作った模型は家に持ち帰れますので、見たい時にいつでも見ることができます。

人物や手を描く時や、作るときに、とても役に立つのではないでしょうか。

また、制作過程をスマホなどで撮影しておくと、骨の状態も思い出しますし、筋肉の重なる順番などもわかります。

とても有意義な時間を過ごしました。阿久津先生、ありがとうございました!

国立校基礎科です。

大学通りは銀杏並木が鮮やかな黄金色に色づいています。

一橋大学では先週末学園祭が開かれました。

今月基礎科デザイン・工芸クラスでは、さざえの描写と塑造を制作しました。

粘土が初めての学生も楽しんでつくっていました。

今日はその一部を紹介します。

? ? ?

? ? ?

-300x300.jpg) ? ? ?

? ? ?

? ? ?

? ? ?

? ? ?

? ? ?

? ? ?

? ? ?

? ? ?

? ? ?

去年サザエをつくったので、手をつくりました。

2学期もあと2週間で終了。

12月15日からは冬期講習会が始まります。

これから美大受験の勉強を始めようと考えている人や、冬期講習受講を迷っている人は

まず無料体験を受けてみましょう。12月9日まで可能です。

今からでも間に合います!!

ご無沙汰しております。

新宿校基礎科の根本です。

1日目が近くて恐縮ですが、今回はイベントのお知らせです。

11/12(日)

・デザイン・工芸科編(アクリル絵具によるリアル描写)

11/26(日)

・油絵科編(油絵具によるリアル描写)

・日本画科編(岩絵具による本格的日本画体験)

・彫刻科編(石膏削り出しによるリアルな立体表現)

今回のイベントでは、それぞれの科のそれぞれの素材を使って、

モチーフをそっくりそのまま表現してみようと思います。

このイベントを通して科ごとの特徴を実感してもらえたらと思います。

外部生やまだ予備校に通ってない人も、初めて道具を触るという人も大丈夫です。

現役の芸大生の講師が指導を交えながら一緒に制作をしていきます。

まだどの科に進もうか迷っている人も、是非志望科決めに利用してください。

お申し込みは、新宿美術学院の受付もしくは、URL先で出来ますので、

この機会に、楽しく素材に触れてみましょう!

http://www.art-shinbi.com/event/2017/kiso-event/