こんにちは、先端科の冨樫です。

2学期スタートしました。今年の9月はなんだか涼しく、過ごしやすい毎日ですね。制作の秋、ギアチャンジのタイミングです。

さて、じつはわたくし先月ベネチアビエンナーレに行ってまいりましたので、今回はちょっとそのときの様子をレポートしたいと思います。といっても、ここでひとつひとつの作品について解説する体力はありませんので、旅ブログほどの情報量しかございませんが、16GBのiPhoneの容量をはるかに超えた(ありがとうグーグルフォト…)写真フォルダの中から、いくつかアップさせて頂きます!

ところはイタリア、水の都ベネチアでございます。

ベネチアビエンナーレというのは、世界で最も歴史のある現代美術の国際展です。「ビエンナーレ」いうのは2年に一度という意味ですから、開催は隔年です。今年は第56回目にあたります。ベネチアビエンナーレはしばしば、「現代美術のオリンピック」と形容されることがあります。そのわけは、ベネチアビエンナーレ特有の展示形式にあります。メインの展示は主に2部構成になっていて、ひとつはその年のテーマにそって世界各国から選ばれた作家が参加する企画展。そしてもうひとつが、「パヴィリオン」とよばれるものです。これはビエンナーレのメイン会場に各国がそれぞれもっている自分の国専用の展示会場(これが「パヴィリオン」です)で行われる、各国代表のアーティストたちによる展示です。これが、「現代美術のオリンピック」と呼ばれる所以になっています。とまあ教科書的な説明はこのくらいにして、さっそく今年の展覧会の様子をすこしですがのぞいてみましょう。

なにはともあれまずは日本館から(笑)今年の日本代表は、糸を巧みに使った作品で知られる塩田千春です。糸の先には無数の鍵が結ばれています。

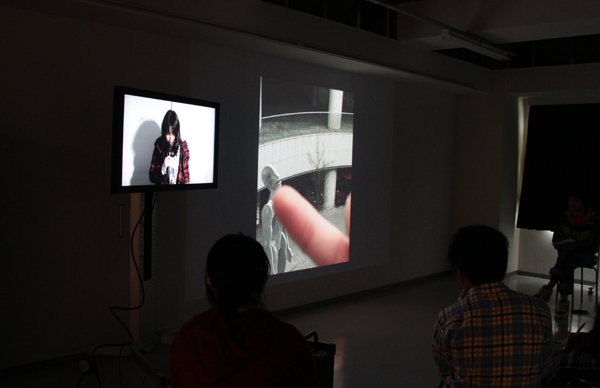

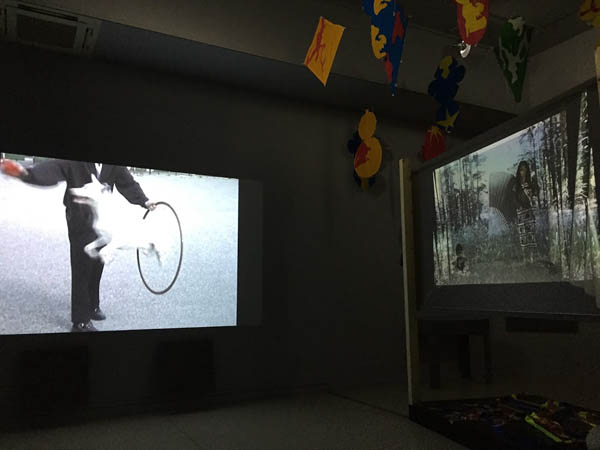

お次ぎは現代美術の本場、アメリカ館です。ベテランの映像作家ジョーン・ジョナスのソロショウです。(言い訳ではなく、写真で伝えるのがめちゃくちゃ難しい作品です。。。)映像とパフォーマンスが何層にも交錯して、かなり多層的な画面になっています。個人的には、彼女の作品を前に東京のギャラリーで観て以来のファンなのですが、これだけの規模の個展を観ることが出来て感動です!ベテラン作家の気合いの入った素晴らしいインスタレーションでした。

続いてヨーロッパから、まずはイギリス館。サラルーカスのソロショウです。ダミアン・ハーストの同級生、いわゆるYBA(ヤング・ブリティッシュ・アーティスト)のひとりです。ヤングと言っても、彼らもすでに大御所ですが。。彫刻に合わせて壁もイエローです。後を引いて印象に残る、なんとも言えないかたちをしております。

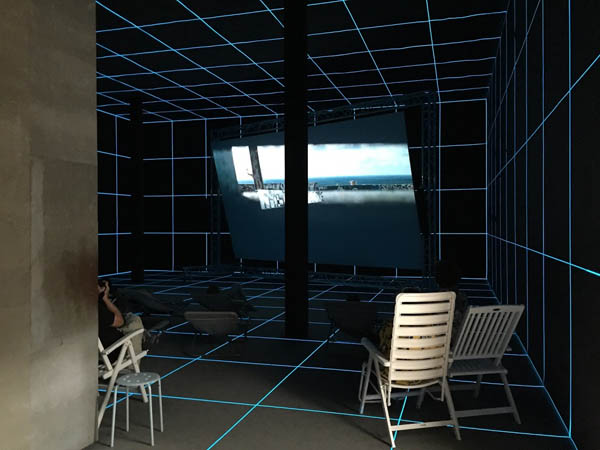

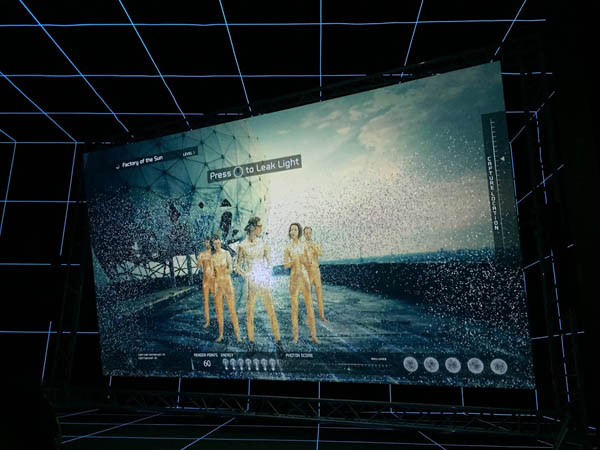

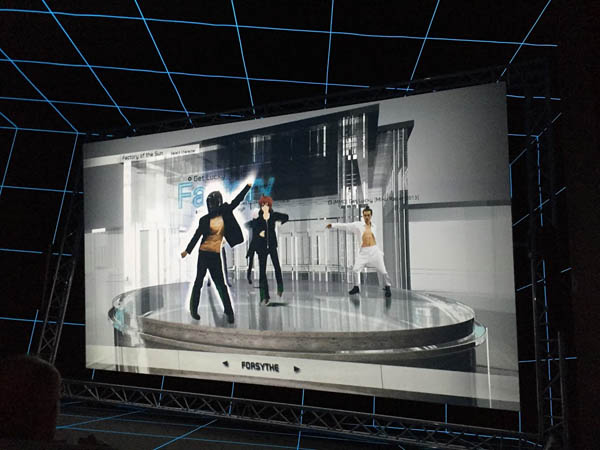

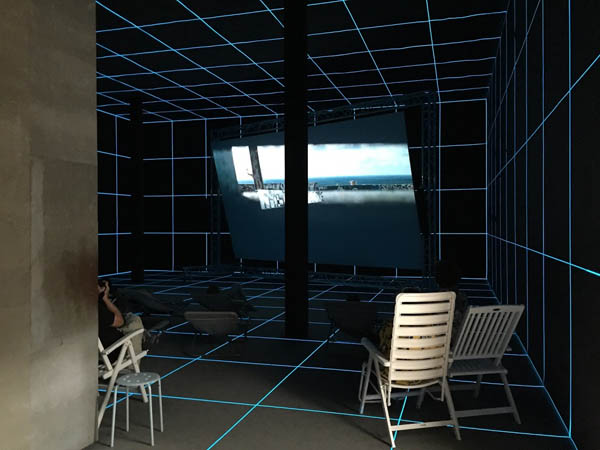

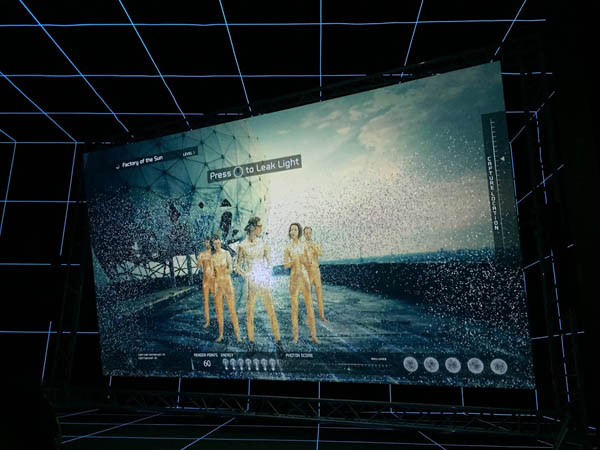

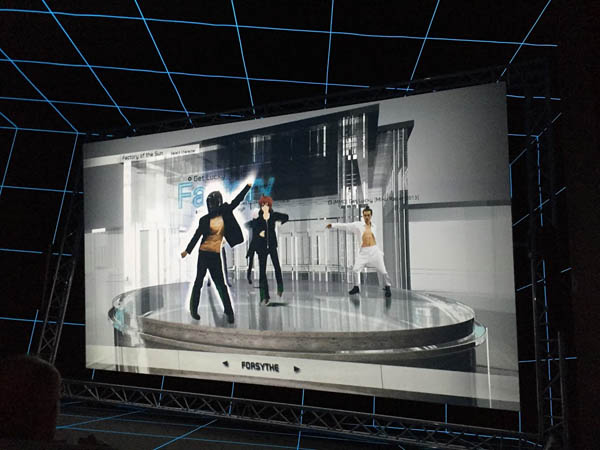

続きましてこちらドイツ館。ドイツ館はグループショーでしたが、なかでも今年のベネチアの注目株のひとり、ヒト・シュタイエルの映像インスタレーション。会場全体に青いレーザーの格子が走っていて、さながら3Dキャプチャのラボみたいな雰囲気。映像も、架空のゲームをモチーフにしていて、夢か現実かわからなくなる仕掛けが徹底しています。なんじゃこりゃ!!

こちらは芸術の都、フランス館です。こいつら、動きます。外にもいます。(以上)

これも写真だとわかりずらいんですが、これ、要は巨大な貯金箱です。コインを入れるとなが?いレールを通って反対側の壁に貯金されます。そういえば、小学生の時の夏休みの工作の宿題が貯金箱で、さらにいかに創意工夫をこらした貯金箱コンクールなんてのがあったなあ、それにしてもなぜ貯金箱だったんだろう・・、夏のベニスで一瞬遠い目になったのでした。あ、ちなみにカナダ館です。

これはハンガリー館(だったはず。。)ときどき空気圧で、ビニールのチューブの中を玉が動きます。なんかちょっと禅の庭っぽくもある・・!?

一枚目の写真でわかるかな。ダリのソファーに座って、ダリのインタビューなんかが見れます。ですね。ということはスペイン館です。下のは、作家の名前を忘れてしまった。こいつ、回転してます。マイクが引きずられて、ゴッゴゴゴっゴゴッて鳴ってます。なんだそのアイデア・・なんかかっこいいじゃないか。。

これはベルギー館からジェームス・ベケットの作品。若手です。これまた写真じゃ分からないですが、後ろの棚に整然と並んでるのは、石です。地名や番号が刻まれてるので、石版みたいなやつです。これがなんと、全自動石版順番に並べるマシーンによって、手前のテーブルに並べられては片付けられていきます。なんだこのハイクオリティは。、

さて、ここからは企画展です。

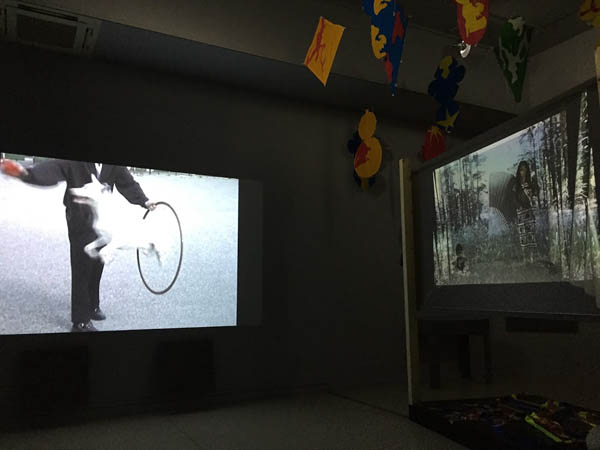

まずは実験映像の大御所、昨年惜しくも亡くなったハルーン・ファロッキの映像インスタレーション。あらゆる職種の労働者の営みをワンシーンワンカットで記録するという、たしかこれ彼の晩年のプロジェクトだったと思うんですが、そのインスタレーションバージョンです。映像そのものはすべてvimeoにアップされてたはず(?)しかしこのインスタレーションがよくできていてびっくり。同じ時間に映る映像の関係がよく練られている。vimeoでひとつひとつ観た時よりも断然良かったです。

あとで出てくるこれまた実験映像の巨星クリス・マルケルとともに、ファロッキは今回の企画展でかなり大きく取り上げられてました。これは、彼の全作品のアーカイブ展示。

こっちがマルケルなんですが、う?ん、写真じゃぜんぜんわかんない・・・

これは中国の作家。名前を失念してしまいました。。よーく細部をみると、中国の伝統的なモチーフや意匠が、ユーモラスティックな造形でひねられていて、見飽きない作品

アースワークの巨匠、ロバート・スミッソンのドローイング!ほんものはじめて観ました

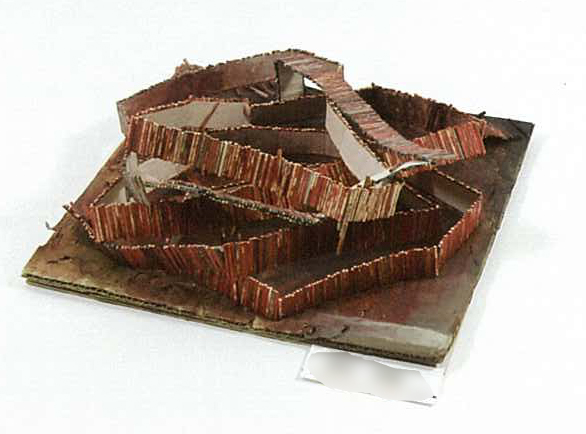

取るに足らない素材からパワフルなインスタレーションをつくってしまうこの作家は、トマス・ヒルシュホルン

ドイツのコンセプチュアル・アーティスト、ハンス・ハーケの部屋

これはゲルハルト・リヒターの奥さん、イザ・ゲンツケンの代表作ですね。文句なしにかっこいい・・・

実はゲンツケンと同じ部屋の壁にかけられているのは、以外にもアメリカの写真家ウォーカー・エバンス。この部屋は個人的にぐっときました。

外に出ると、インドの現代アート集団ラックス・メディア・コレクティブによる、メタモニュメントとでも言うべき彫刻群。

今回は余裕がなくてかなり大雑把な紹介になってしまいました。。(ごめんなさい)

まだまだ見せたい写真はたくさんあるし、もう少しちゃんと紹介しないとなあという気持ちもありますので、先端科以外の生徒でも、お昼休みなんかに新美内で見かけたときに声かけてもらえれば、どんどん紹介する所存です。ではでは芸術の秋、エンジン全開でいきましょう!