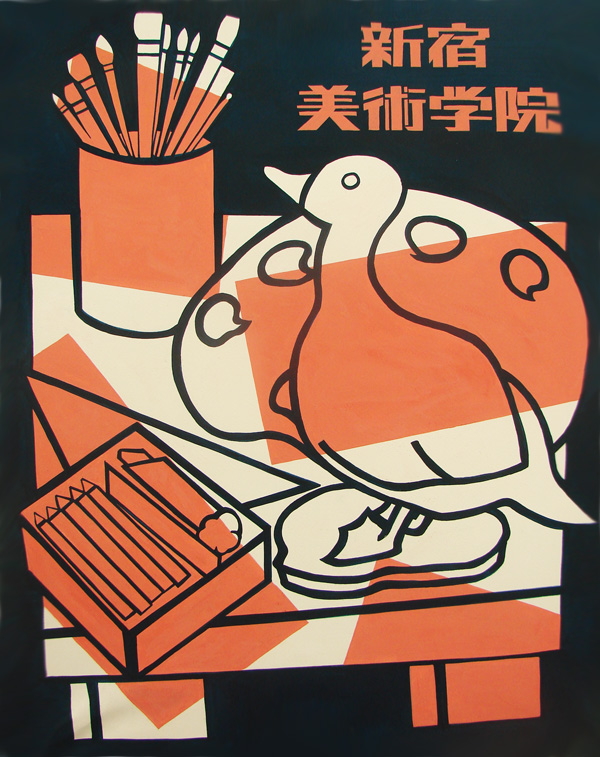

私立美大デザインコース講師の笹本です

日々の表現研究を踏まえて、各自のコンセプトに基づきのびのびと楽しく新宿美術学院のポスターを制作しました。

そのなかから一部の作品を公開します。

①.

②.

③.

④.

⑤.

⑥.

size:木炭紙大

【お知らせ】

多摩美術大学グラフィックデザイン学科受験者を対象とした全国公開実力コンクールが11/9(日)色彩構成と11/16(日)鉛筆デッサンの日程で行われます。奮ってご参加してください!

申し込み締め切り日は、各模試の2日前までとなっております。

私立美大デザインコース講師の笹本です

日々の表現研究を踏まえて、各自のコンセプトに基づきのびのびと楽しく新宿美術学院のポスターを制作しました。

そのなかから一部の作品を公開します。

①.

②.

③.

④.

⑤.

⑥.

size:木炭紙大

【お知らせ】

多摩美術大学グラフィックデザイン学科受験者を対象とした全国公開実力コンクールが11/9(日)色彩構成と11/16(日)鉛筆デッサンの日程で行われます。奮ってご参加してください!

申し込み締め切り日は、各模試の2日前までとなっております。

私立美大デザインコースの笹本です。

今回は、通常授業で制作した作品の解説と講評を少ししようと思います。

課題は、配付したキャンディをモチーフとした平面構成です。

その上位作品から数点をピックアップします。いずれの作品も魅力的な部分もありますが、あと少しの修正でさらなる完成度のアップに繋げられそうです。そのポイントを解説していきます。

作品①. 画面上部のキャンディを思わせる形と、ゆったりと画面の外に広がるキャンディの味の 形。厳選された形は見事です。そのふたつをグラデーションの表現によって、さらに効 ?果的に連動させることができるとさらなるレベルアップに繋がりました。

作品②. 画面右側のイチゴを思わせるカタチ遊びがとてもユニークです。もっと大胆にこの発想 を打ち出せる工夫と計画が必要でした。この場合、背景の円形の表現は省くことで、コン セプトがより明快なものとなり作品の完成度アップに繋がりました。

作品③. 画面に3つの味と動きを表現しようと試みています。迫力のある密度は、作者の力量を 充分に感じさせられます。螺旋状の動きがやや伝わりにくい点と、空間性を修正すること で、コンセプトがより明快なものとなり作品の完成度アップに繋がりました。

作品④. 画面右側のキャンディの表現が独特で魅力的です。画面左側に伸びる形との連動性をいか に表現するのか、この点を解消することで完成度アップに繋がりました。あるいは、もっ と大胆にキャンディの手法をアピールしても、明快なコンセプトが打ち出すきっかけにな り得たかもしれません。

大島です。では第6回。最終回です。

この記事のアップロード日は7月23日になっていると思いますが、書いているのは7月28日です。ちょうど夏期講習の前期と後期のあいだの休日です。

第5回まで書いて、実は第6回はどんな内容にするか全く決めていませんでした。

もっと実用的な内容にしたほうがいいかな…となんとなく考えていたものの、色彩構成に必要なもうひとつの要素について触れて終わりたいと思います。

■

色彩構成の基本的要素としてこれまで「色彩」と「構成」、そして「メッセージ」を挙げさせてもらいました。もうひとつ要素を挙げるとすれば「アイデア」です。

デザインにおいてはこのアイデアこそが、人を驚かせたり、感動させたり、振り向かせることに繋がるのです。

いくら作品にメッセージをこめたとしても、そもそも作品をきちんと見てもらわないことには伝わりません。そして人はすでにどこかで同じものを何度も見たことあったり、周囲と同じようなものに人は感動してくれないのです(そのなかで一番クオリティを出すことができれば話は別ですが…)。

■

では、どうすれば周囲と差別化できるような優れたアイデアを思いつくことができるのでしょうか?私の力では残念ながら「優れたアイデアを思いつくための方法」を教えることはできません。

しかし「アイデアを生み出す方法」については、皆さんに一冊の本を勧めることができます。

「アイデアのつくり方」という本です。そのままのタイトルです。

もっともこれはいまさら私が触れるまでもなく、すでに大変有名な本です。

例えば皆さんが今後大学に入学し、広告業界を目指すのであれば、おそらく聞いたり読んだりすることになるはずです。

“アイデアこそが広告に精神と生命を吹きこむ。

広告制作者がその手腕を発揮する上で、これより大切なものはない。”“知識はすぐれた創造的思考の基礎ではあるが、十分でない。

知識は、よく消化されて、最終的に、新鮮な組み合わせと関連性をもった姿となって

心に浮かび出てこなければ意味がない”

私自身は大学時代に初めて読み、当時は「なんて当たり前のことを書いているんだ!」と思ったものです。しかし時間が経つにつれて、新しい発想…すなわち「直感」を生み出すためのプロセスを明快に言葉にしたこの本は、やはり読んでおいて良かったと素直に思います。

詳しい内容についてはアマゾンのレビューを読んでもらえればだいたい分かりますし、ググっても山ほど出てきます。サラッと要約すれば

①資料を集める。

②集めた資料の関係性を考えてみたり、とにかく考え抜き、メモしておく。

③いちど時間を置く。その問題について忘れリラックスする。

④常に頭の片隅でその問題について考える。

⑤最終的に出てきたアイデアを具現化させ、反応を確かめる。

みたいな感じです。

さらに自己流で美大受験生向けに要約すれば「デザインやアートについてたくさん観たり聞いたり調べなさい、常に自分や他者の作品のことについて考えていなさい、自信がなくてもとりあえずきちんと作品を作って周りの反応を確かめなさい」てなとこでしょうか。

もちろん「色彩論」同様、気になったら自分で読んでみてください。薄い本なのでたぶん1時間あれれば読めます。

■

最後を「アイデア」で終えたのは、前期講習会を終えた時点でどうやら皆さんにいま不足しているのは「インプット」だと感じたからです。

講習会については連日「アウトプット」が続いていますが、インプットなくしてアウトプットするのは雨が降らぬダムから水を垂れ流し続けること。すぐに枯れてしまいます。

皆さんは未来のクリエイターなのですから、受験という枠にとらわれず、たくさんのものを観て、感動して、そしてアートやデザインについて考えて欲しいと思います。それでは、また近いうち。

大島です。

さて第5回。

前回までのカンディンスキーやモンドリアン、マレーヴィチは西洋美術史のなかでも重要な絵画作品として扱われています。しかし「デザイン」というには何かが足りないですね。

そう、メッセージです。

絵画は鑑賞者にその意味や解釈を委ねる部分がありますが、デザインはメッセージを明快に伝達する手段でなければいけません。

■

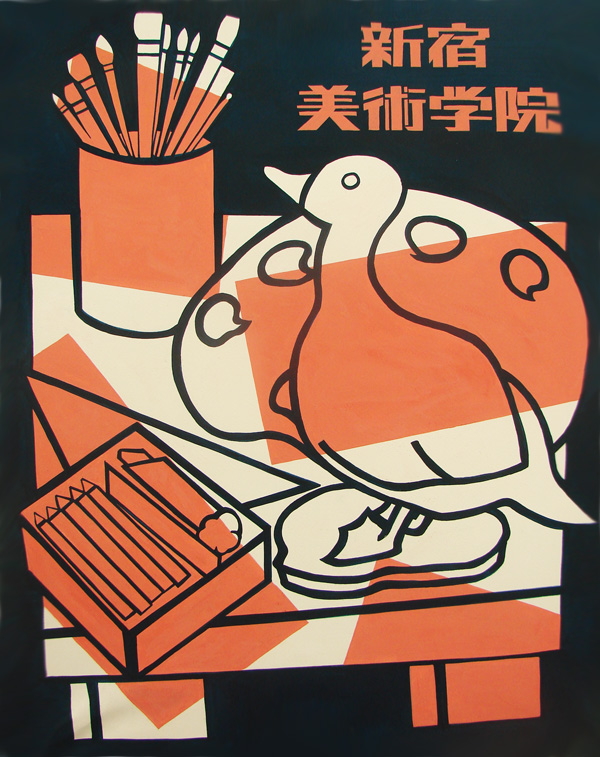

ここで紹介するのはエル・リシツキーという人です。

彼は美術学校でグラフィックアートや建築を教えており、そのときの同僚でもあったマレーヴィチのシュプレマティスムに影響を受けました。その影響は彼の制作したポスターや本に顕われています。(時代背景や生い立ちまで含めて詳しく説明できるほどの時間も知識も私には欠けているので、大学に入ったら各自で勉強してみて下さい!)

上記のリシツキーのプロパガンダ(政治的思想の宣伝)のためのポスターは、使われている色彩や形体こそマレーヴィチのようですが、そこには明確なメッセージを孕んでいます。

この作中において赤い三角形は社会主義を示し、白(ブルジョワ)を破壊しているのです。

マレーヴィチの絵画の中の四角形は四角形でしかありませんでしたが、リシツキーは記号的な形体に「意味」を持たせ、人々にメッセージを伝達したのです。そして、これこそが多摩美のグラフィックや武蔵美の視覚伝達を目指している皆さんが学んでいる色彩構成のベースとも言えるでしょう。

エレメントを配置して彩色すれば色彩構成にはなりますが、それがデザインとして昇華されるにはそこに伝えるべき内容が伴わなければいけません。

■

と、5回にわたりダラダラと書いてきました。

イッテンの色彩対比について書こうとしたらヒートアップしてしまったみたいです。

明日からはもう夏期講習が始まってしまうので、これにて一段落…といいたいところですが、あと1回だけ続きます。どこかのタイミングでシレッと更新するつもりです。それでは。

(このブログを読んだら「読んだ」と伝えていただけると助かります。)

大島です。

暑い日が続きますね。では第4回。

前回カンディンスキーについてさらっと触れました。

今回はカンディンスキーの他に知っておいてほしい人を2人の画家を紹介します。

■

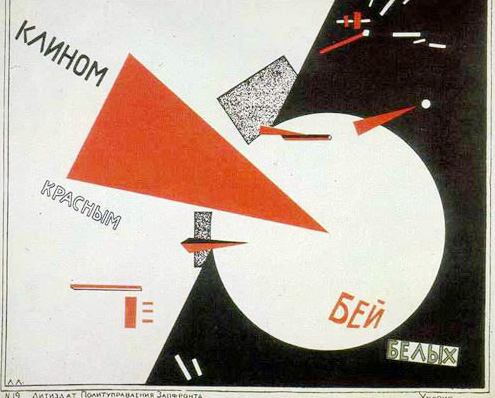

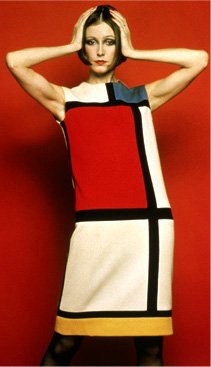

まずひとりめはモンドリアンです。

水平垂直の構成、赤青黄(+白黒)の色彩で描かれた作品が代表的です。

モンドリアンはその後の建築やデザインに大きな影響を与えました。

たとえばヘリット・トーマス・リートフェルトのレッド&ブルーチェアや…

イヴサンローランのモンドリアンルックなど…

近年だと佐藤可士和のSmapのCDジャケットや広告もオマージュと言えるでしょうか…

モンドリアンの名前こそ知らなくても、どこかでみたことはあるような気がしますよね。どんな時代でも人々の関心を引くのは、やはりそれが最大公約数的な色と構成であるからでしょう。

■

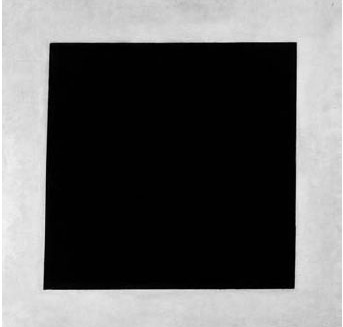

もうひとりはマレーヴィチです。

シュプレマティスム(絶対主義)と呼ばれる、抽象絵画の到達点といわれる作品を残した人です。

代表的なのは正方形のキャンバスにモノクロで四角形や円が描かれただけの作品です。

色彩と構成という観点からはこれ以上要素を削れないんじゃないかという徹底ぶりです。

でも実際は微妙にマチエールとかあって、やっぱり絵画として成立してるんですけどね。

これなんかは もうちょっとわかりやすい。

そして下の画像は自分が数年前にパリの美術館で撮影した写真です。

(多分本物だったと思うんですけど、もしかしたら違うかも…。)

当時の様子をほぼ再現した展示ですが、空間に展示されることでまた違った見え方もしてきます。キャンバス自体をひとつのエレメントとした空間構成ともいえるかもしれません。

そしてこのマレーヴィッチの影響によって現代デザインが成立されているといっても過言ではないのですが、それはまた次回にしたいと思います。