大学通りにも春が訪れました。

新美国立校では昨日から春期講習会がスタート!

新年度に向けての準備が始まっています。

◎合格者作品展示もしています。

合格者数は国立校のみ(補欠、講習生は含んでいません)の成績です。

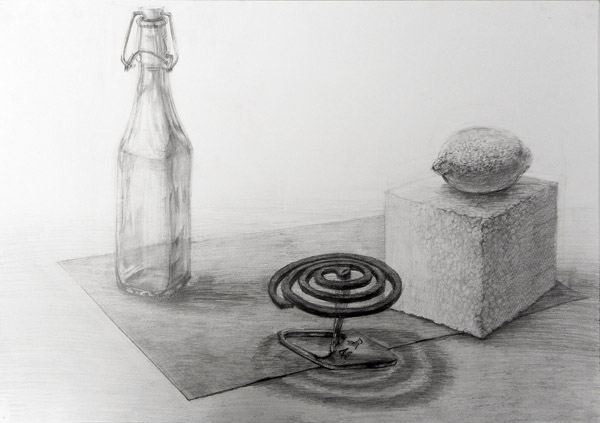

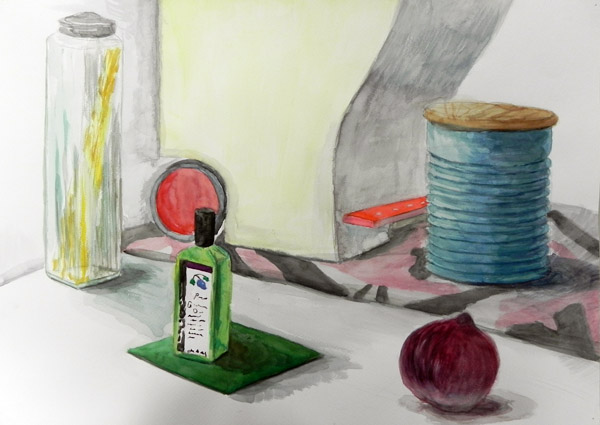

◎受験科デザイン・工芸コース制作風景

受験科8日間・6日間コース、基礎科は今からでも受講が可能です。

基礎科第3課題(3月29日?30日)は無料体験講習です。

保護者のための受験説明会(3月29日10:30?12:00)も同時開催しています。

大学通りにも春が訪れました。

新美国立校では昨日から春期講習会がスタート!

新年度に向けての準備が始まっています。

◎合格者作品展示もしています。

合格者数は国立校のみ(補欠、講習生は含んでいません)の成績です。

◎受験科デザイン・工芸コース制作風景

受験科8日間・6日間コース、基礎科は今からでも受講が可能です。

基礎科第3課題(3月29日?30日)は無料体験講習です。

保護者のための受験説明会(3月29日10:30?12:00)も同時開催しています。

こんにちは。中学生受験科です。

春期講習がスタートしました。

これから美術系高校進学を目指す、中学生、ぜひご参加お待ちしています!

コースは3/25?4/3まで2日間ごとに受講できますので、まだまだこれからでもお申し込み可能です。

初心者で1年間で実力がつくか不安な方も多いと思いますが、今年合格した生徒のほとんどが中3から実技の勉強を新美でスタートしました。

分からない事、不安な事がありましたら、ご相談、ご見学など随時受け付けています。

2015年度入試では 都立総合芸術高校に18名合格しました!

2014年度11名、2013年度16名、2012年度17名合格。4年連続2ケタ合格者を出しています。

合格者の入試再現作品も展示中です。ぜひご来場お待ちしています。

都立総合芸術高校 推薦入試 実技試験/入試再現作品

都立総合芸術高校 一般入試 実技試験/入試再現作品

こんにちは。彫刻科の小川原です。愛知、金沢の発表もあり、全ての入試が終わりました!

金沢は4名中4名が合格!愛知は2名中1名が合格と、良い成績が残せました。

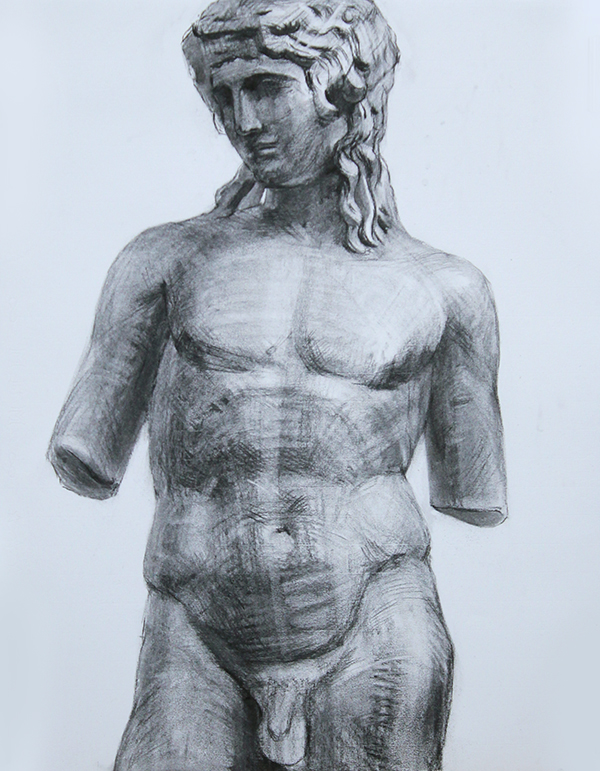

さて、ここで芸大に合格した生徒の入試再現をプロセスで紹介します。

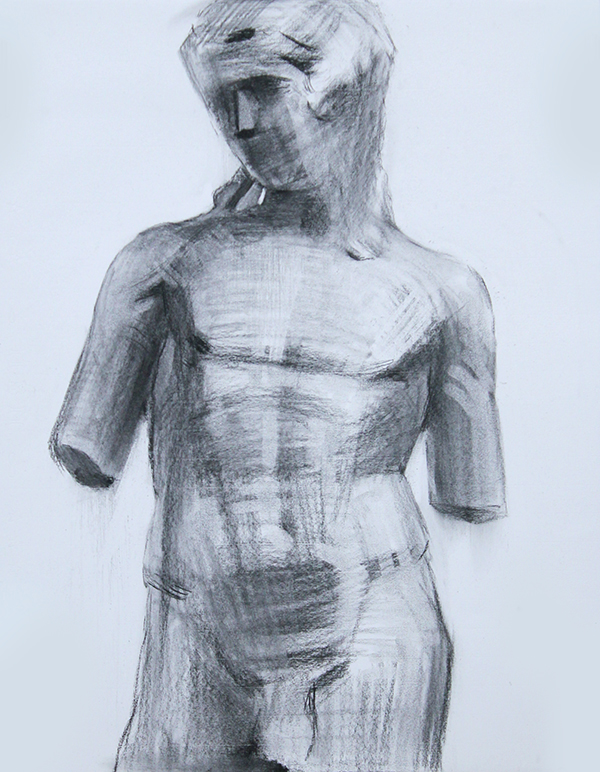

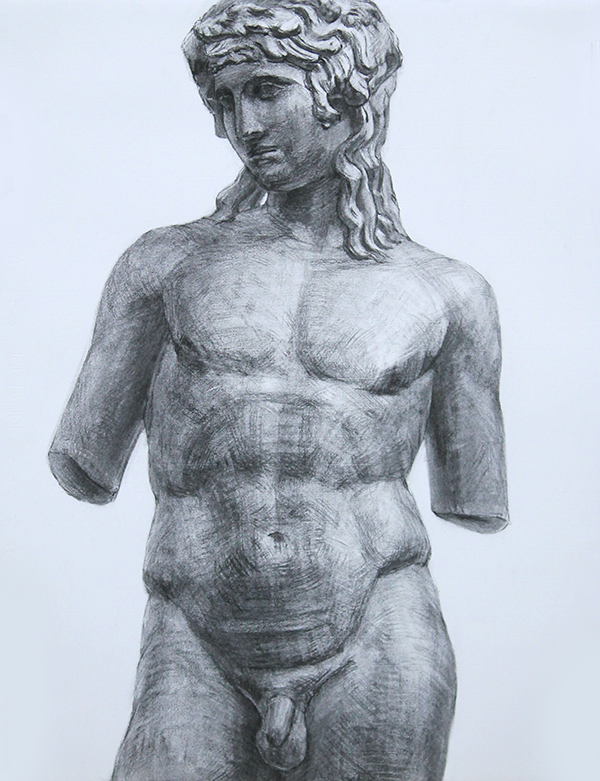

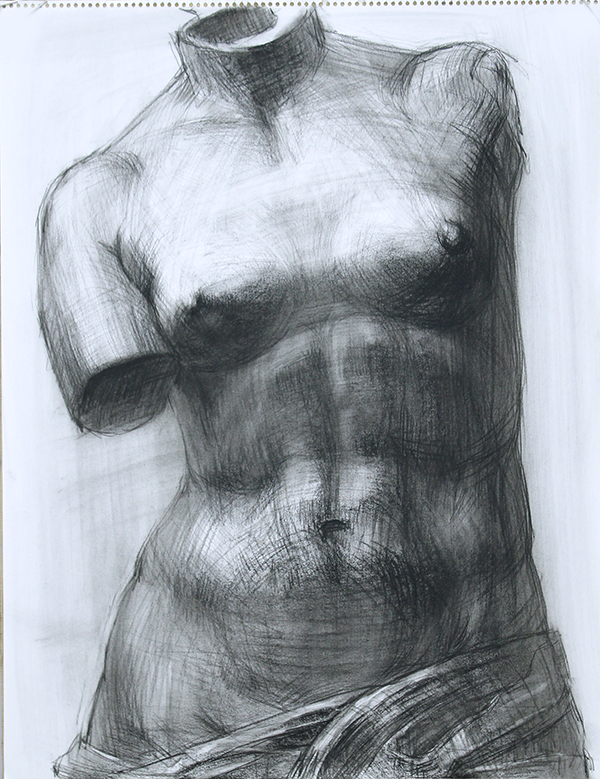

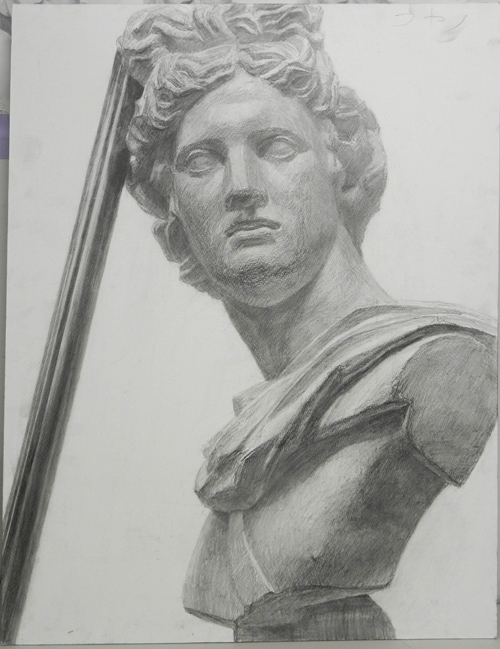

芸大1次素描。アムール。

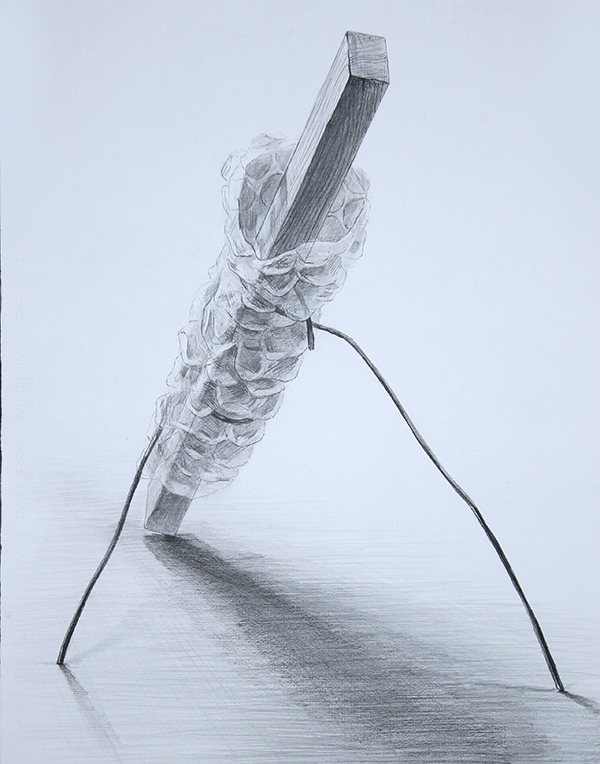

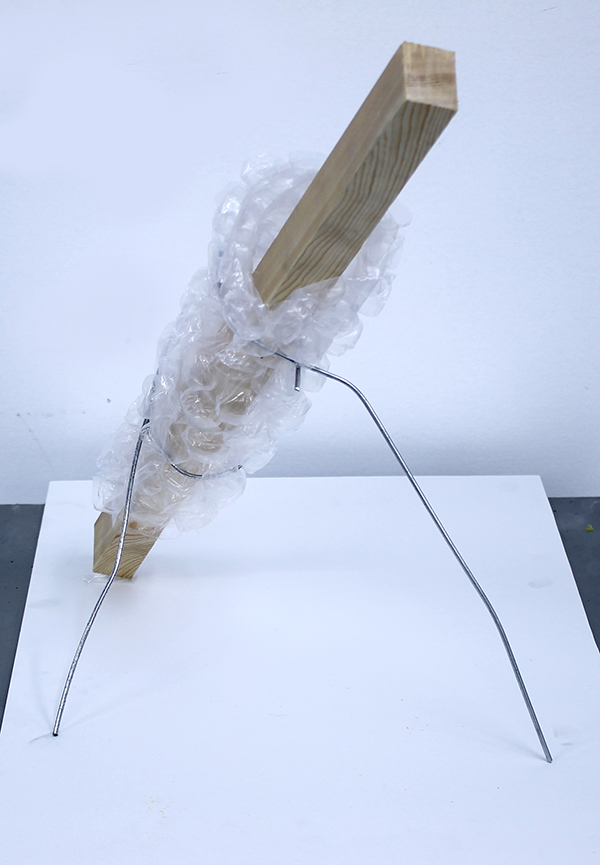

芸大2次素描。垂木とバブルラップとなまし番線の構成。

造形作品はこんな感じです。

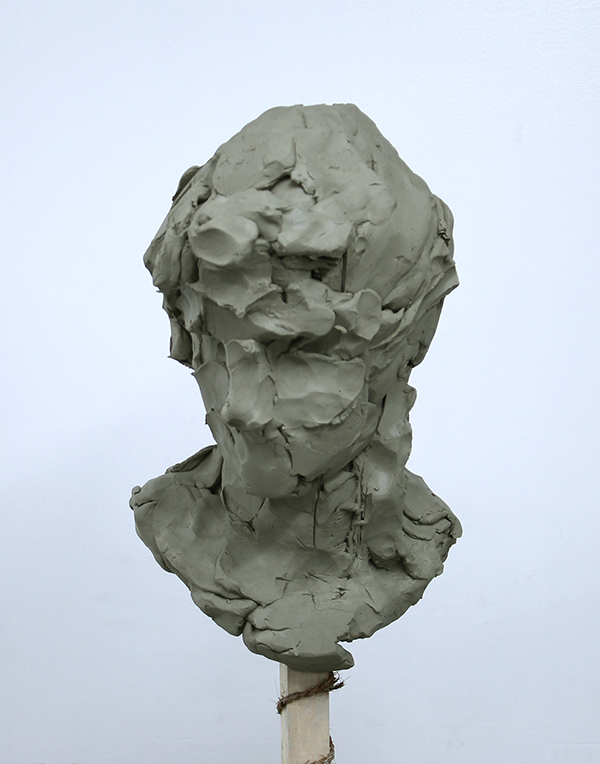

芸大2次塑造。アムールの頭部の模刻。

今回は特に模刻でアムールが出題された事に驚いた生徒が多かったと思います。普段やらないモチーフですから。でもそうした状況下でも対応できる応用力が必要ですね!

その為にも、とにかく捉える力!クロッキー力を養いましょう!短時間で見切りが出来れば、必ず毎回正解に近づけるはずです!

これまで以上に新学期は気合いを入れていきたいと思います!

こんにちは。油絵科の関口です。

さて、タイトルにもある芸大一次試験ですが、今は当然の事ながら上野校地で行われています。ところが6年前迄は、17年間に渡って両国国技館で行われていました。我々講師としては、ちょっと前の出来事ですが、今の受験生で国技館の受験を経験していた人は、もう少数派だと思います。

当時を振り返ると、国技館の入試は色々な問題がありました。まず、元々絵を描く環境として全く考慮された場所では無く、お相撲を観戦する為の施設です。そこで試験が行われていたので、問題がない訳がありませんよね。

まずは座席。普段中央に設置されている土俵や矢倉は無く(矢倉は天井まで上がる仕組みになっているんです)そこはちょっと広めの空間が空いていました。受験生は一階席が※升席に一人。(赤い絨毯が引かれていて、相撲の観戦の時は座布団が敷いてあり、4人が座れる様に設計されています。升席の区切りはステンレス製で低めの柵で覆われていました。観戦しやすい様に雛壇になっていて、後ろの方が少しずつ高くなって行きます)二階席は椅子席で座る時に座面を倒して開ける映画館や大学の講義室の様な椅子。やはり観戦しやすい様に前列とは段差が付いており、受験生は前後左右を一人分ずつ開けて座りました。つまり、一階席と二階席ではかなり状況が違います。しかも中央部は照明が強く、二階席の下の升席はかなり暗い座席でした。

※枡席。試験のときは当然の事ながら座布団はありませんでした。二階席の下の暗い感じの雰囲気は伝わってくるでしょうか?

国技館での試験の特徴として上げられるのは、鉛筆素描だったという事。用紙もTMKポスター紙という、比較的キメの細かい紙でした。

国技館初期(今から20年位前)は素材に関しては規制が少なく、かなり色んな素材を使う受験生がいました。鉛筆だけでなく色鉛筆、木炭、モデペ、顔料…挙げ句の果てにはスプレーまで使う人が現れる始末。升席ではイーゼルや自前の椅子を持ち込んだり、中にはテントを持ち込んだり・・・そんな強者の受験生もいたようです(笑)。今の受験生には意味が分からないでしょ?

会場全体を見渡せる試験の為、一人の受験生がやった奇抜な行為が、翌年には色んな所で発生し、ドンドンエスカレートして行く事になります。新美でも次々と面白い作品や奇抜な表現をやっている人を見掛けました。今振り返ると懐かしい時代です。

ーこの項つづくー

デザイン科総合コースの滝口です。

今年度の受験も終わり、それぞれの進路で準備もしているかと思います。

また、これから受験の新受験生も、各種体験イベントや春期講習も始まるので、忙しくなっていると思います。

14年度の総合コースの結果ですが、東京芸大デザイン科には2名の合格でした。昨年度より大きく数字を減らしてしまいましたが、次年度に向けてまた再度見直しをして、変わりつつある芸大デザイン科の課題や評価基準なども分析していきたいと思います!!

今年度は、総合コースからの私大合格者の結果がとても素晴らしく、こちらは総合コースでも過去最高の合格率だったと思います。

武蔵野美術大学は、

視覚伝達デザインが、3名受験中2名合格。

工芸工業は、4名受験の2名合格。

基礎デザインは、4名受験の3名合格、1名補欠。

空間演出デザインは、2名受験の2名合格でした。

多摩美術大学は、

グラフィックが、8名受験の5名合格。

プロダクトデザインが、6名受験の4名合格、1名補欠。

統合デザインは、10名受験の10名合格。

情報デザインは、3名受験の3名合格。

他の科や美術大学にも、しっかりと合格をしていくことが出来ました。

総合コースとして、私大対応にもしっかりとサポートできたので、次年度はもちろん本命の芸大デザイン科合格者をしっかりと出していきたいと、反省し精進したいと思います!!

以下に、今年度の総合コースの合格者作品を掲載していきます。

東京芸大デザイン科合格者デッサン:

東京芸大デザイン科合格者平面構成:

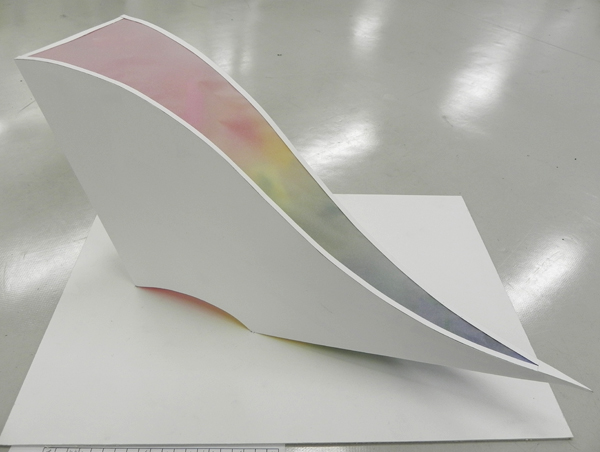

東京芸大デザイン科合格者立体構成再現:

課題は、ケント紙とトレペ、紙風船を使って「空気」をテーマにで、形体の中に紙風船を色分けに区切ったものが冷たい空気?温かい空気へというイメージで見せています。

多摩美グラフィック合格者:

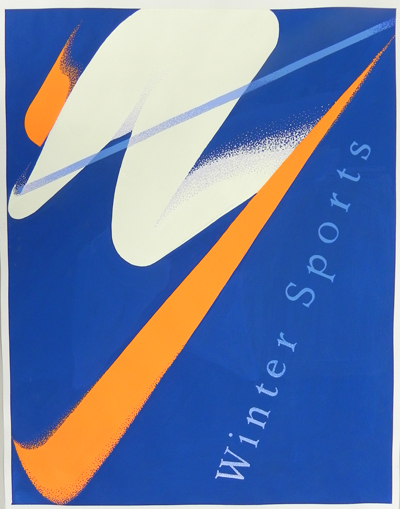

多摩美グラフィック合格者再現:

「ROBOT」をテーマに色彩構成です。

多摩美統合デザイン合格者: