渋谷校の箱岩です。

本来なら10日水曜に更新なんですが、ありがたいことに月火水の生徒が多くなっていまして、ちょっぴり忙しかったりで余裕がありませんでした。うっかりしていて、すみません。

いよいよ梅雨の声が聞こえてきましたが、体調管理はできているでしょうか?

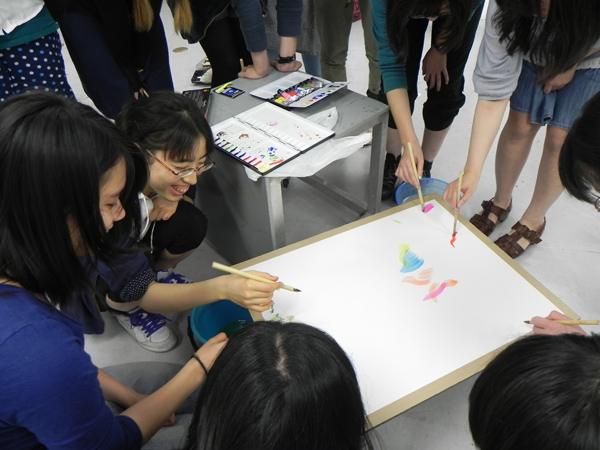

油絵科の授業は、ものを観察する基本を学ぶ為の普っ通~のデッサンからスタートして、

今週は、自分の考えや気持ちを画面を通してどのように訴えるべきか?

俗に言うところの構図の問題へと進んできました。

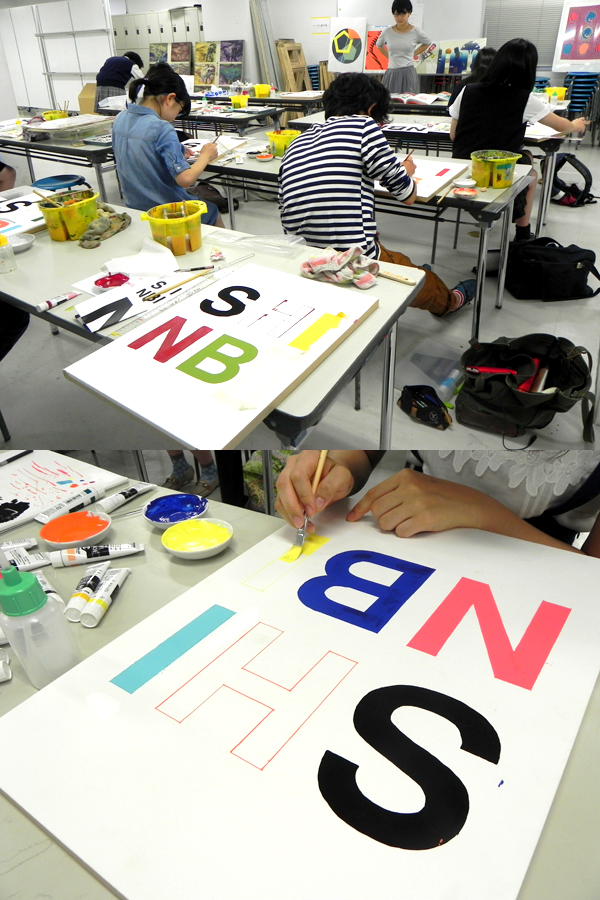

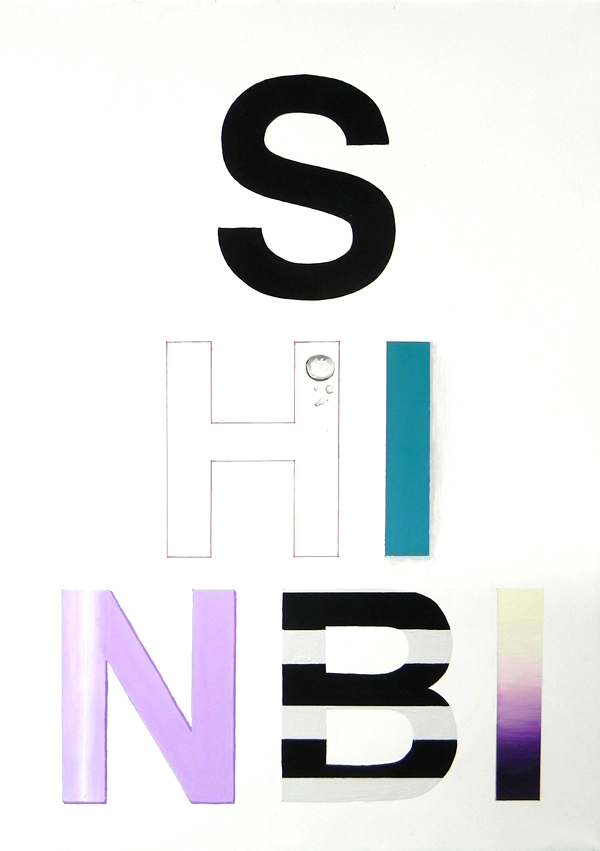

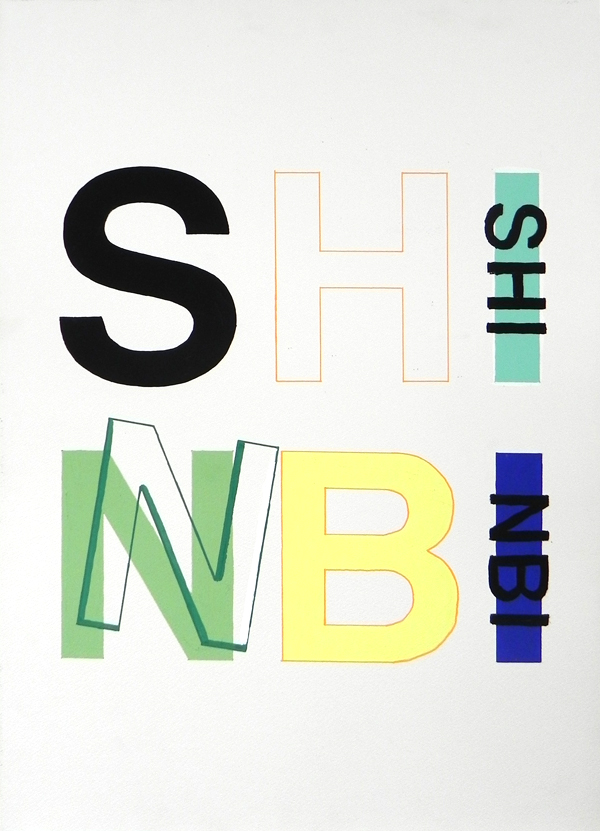

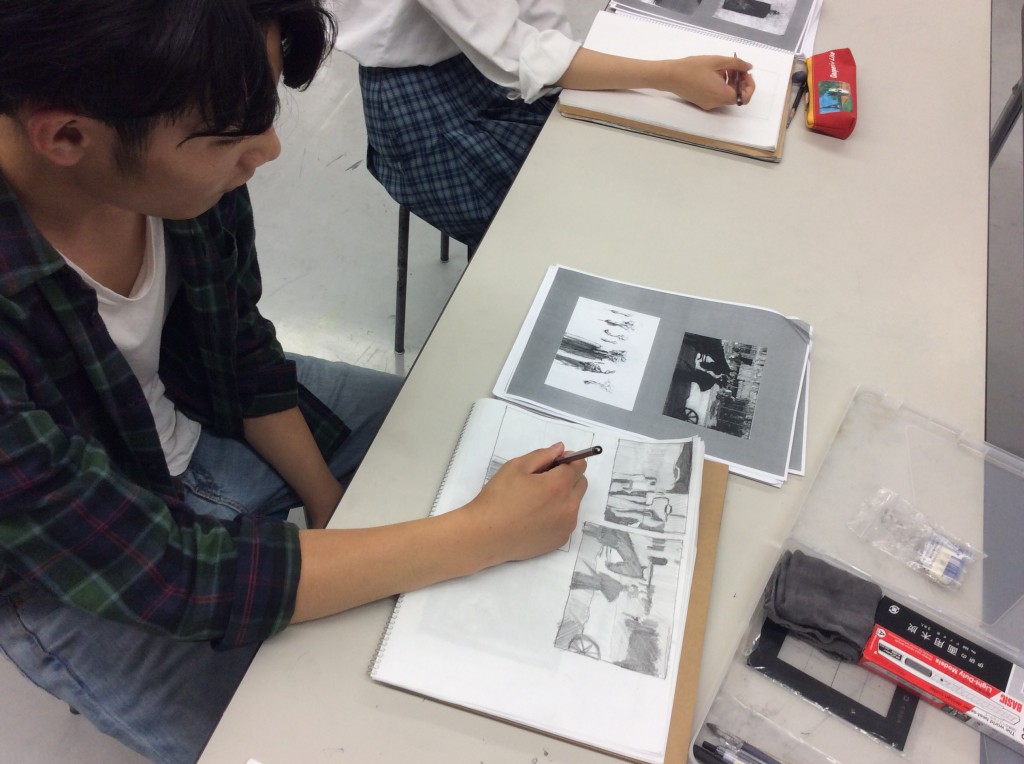

写真は、通称「構図ドリル」でお勉強中の油絵の生徒さんです。

その昔、東京芸大の斉藤教授や私が受験生だったころに熱心にやっていた、巨匠の作品から明暗を抜き出す遊びを、文字通り超コンパクトにして大量にこなすドリル形式のトレーニング。数式の問題や単語のトレーニングと同じくコツコツやるのがコツ。

でも、単純だけど意外におもしろいと思います。

油絵科は、曜日によってばらついていますが、ゆっくりと人数も増えています。講習会からは更に生徒が増えて、一段と活気が出てくるのではないでしょうか。

プレ夏期講習もございますので是非興味が有る人は、ご参加を。

さて先週末は、受験科デザイン工芸科・油絵科共に保護者会が開催されました。

生徒の御父母とお話しすると、いろいろなご意見や御要望に出会います。一つ一つのお話を聞きながらも御父母のお子さんへの期待や、心配する親心が伝わってきまして、中学3年生の受験生を持つ親としましては共感しきりでした。勉強熱心な御父母の様子に、親としても見習うところがたくさんございました。今後の指導にもしっかり取組みたいと思います。

現役生の指導は、背後で支えるご家庭や高校の先生方の思いごと受け止めながら、本人の可能性を最大限に伸ばすことなんだと実感しました。

一方で生徒の気持ちも経験が浅いせいもあって、日替わりでころころと表情が変わっていきます。なるべく多くの対話をしながら一人一人のモチベーションを引き上げていこうと心がけていますが、全部の気持ちを拾えているのか?なんてことが、気になってしょうがないってところが油絵科らしさですかね。

けれど、日替わりの気分の斑が連続して、自分のリズムが作られ、間合いが作られ、表現の基となる今の自分が形づくられると思います。「心とはコロコロと転がればなり」です。絵画の世界は手先の上手、下手なんてどうでもよくて、気分や気持ちが伝わるか否か。共感を呼ぶか否か。それは、描写力達者なほうが良い場合もあれば、あきれるほどの脱力の中で語られる場合もあると思います。

まとめるなら 「描写力 < 思いの強さ」 これはとっても大事だということ。

もし絵を描いていて、何かしっくり来ないことが有るとすれば、それは受験の為にという理由で無感情に筋トレをさせられているからであり、絵画の本質とは違う物差しをあてがわれているからかも知れません。

「自分を表現すること」

もし、美術の世界に足を踏み入れ、それを望むなら、新美の油絵科を一度覗いてみるべきだと思います。絵画の懐の深さを味わってみてください。

それでは、渋谷校でお待ちしております。