こんにちは、新美コンテンツ制作担当です!

去年に続き、今年もデザイン科の講師の先生たちに特大サイズの細密デッサンを制作してもらいました!!

今年は暑い夏に涼しさを…ということで、冷たいグラスを持つ手を描いてもらっています。

新宿校、国立校、渋谷校から集まったデザイン科講師チームの制作プロセスをぜひご覧ください!

(完成した作品は夏期講習会中、新宿校に展示されるので実物もぜひ見てみてくださいね?)

こんにちは、新美コンテンツ制作担当です!

去年に続き、今年もデザイン科の講師の先生たちに特大サイズの細密デッサンを制作してもらいました!!

今年は暑い夏に涼しさを…ということで、冷たいグラスを持つ手を描いてもらっています。

新宿校、国立校、渋谷校から集まったデザイン科講師チームの制作プロセスをぜひご覧ください!

(完成した作品は夏期講習会中、新宿校に展示されるので実物もぜひ見てみてくださいね?)

こんにちは。新宿校です。

7月に入ってからというもの、毎日暑い日が続くかと思いきや、今日はなんとなくジメジメ。。。

今週は雨が降ったり、暑くなったりと、せわしない天気が続くそうです。

こんな時こそ、快適な屋内で実技に励んでみるのはいかがでしょうか。

新美では7月10日(日)に1日体験講習をおこないます。

美術系の大学受験において、必須ともいえるデッサンが体験できる内容になっています。

それぞれの習得度に応じて初級・中級、また専攻に応じて鉛筆・木炭から選択可能です。

初級→デッサンを描くのは初めてという方向けです。道具の名前の説明、鉛筆の削り方など基本的なところから説明します。

中級→学校などで実技経験がある方向けです。専攻別の課題を通じて、より受験内容に即した指導を行います。

また、実技の講習だけでなく、申し込みの方 全員 に経験豊富な講師陣との面談の場を設けています。

美大ってどういうところ?といった初歩的な話から、それぞれの志望に即した具体的な受験情報まで、幅広く相談にのらせていただきます。

(保護者様を交えた三者面談は、時間調整のために事前に申し出が必要です)

申し込みにあたって、よくある質問をまとめてみました。

ぜひ参考にしてみてください。

◯よくある質問

Q.鉛筆と木炭どちらを選べばよいですか?

→将来的にどの専攻の勉強をしたいかで変わってきます。

油絵や彫刻なら木炭、その他なら鉛筆がおすすめです。

まだはっきり決まっていない方は、単純にやってみたい方を選んでください。

Q.初級・中級を選ぶ目安は?

→今までデッサンを10枚ほど描いたことがあればまず中級で問題ありません。

デッサン経験1~2枚ぐらいの方でも「挑戦してみたい!」ということなら、中級を選んでもらって大丈夫です。

Q.はっきり美大進学と決めた訳ではありませんが、参加しても大丈夫ですか?

→もちろんです。まずは実技を体験してみて、話を聞くだけでもだいぶイメージが膨らんでくるかと思いますので、ぜひご参加ください。

まだまだ受け付けておりますので、皆様のご参加をお待ちしております。

一人だとちょっと恥ずかしい…という方は、ぜひお友達と一緒にどうぞ。

申し込みは こちら から。

電話、FAX、郵送でのお申込みも受け付けています。

7月10日、皆様にお会いできるのを楽しみにしております。

こんにちは!日本画の佐々木です。

早いもので一学期ももう終わりに近づいていますね。

一学期が終われば夏期講習と、受験に向けてぐんぐん力をつけていきたいタイミングです。

そんななか、最近の昼間部ではこんなことをしていました。

大学のような雰囲気?!大きなパネルで自由制作!題材も素材も自由です。

青い!!

みんな、自分で選んだ題材なので普段よりのびのびと描けていたんじゃないかな?

でも、「自由」って一番難しい。

絵を描くということは、無限の可能性の中から「自分はこう描くんだ!」というのを見つけ、やり切る ということだと思います。なので、描き始める前の構想、計画、そして覚悟がとっても大切!

どうしても受験の絵をいつも描いていると、一つの正解が有るように思えちゃったり、自分で決めたイメージが頼りなく感じることがありませんか?

そこを堂々と言い切れるようになった人から絵が強くなるのだと思います。

描き終わった後は、アトリエに絵を並べて鑑賞会!

絵の下にタイトルと絵のコンセプトが書かれたシートが貼ってあります。こういうのを読むと、一人ひとりみんな違うことを考えて絵を描いているんだなーってアタリマエのことに感動してしまいました。たのしい!

この自由制作を通して、「絵を描く」ってこと、受験のその先の、本当に皆が目指すべきことはなんなのか、がちょっとでも繋がったらいいな?と思っています。

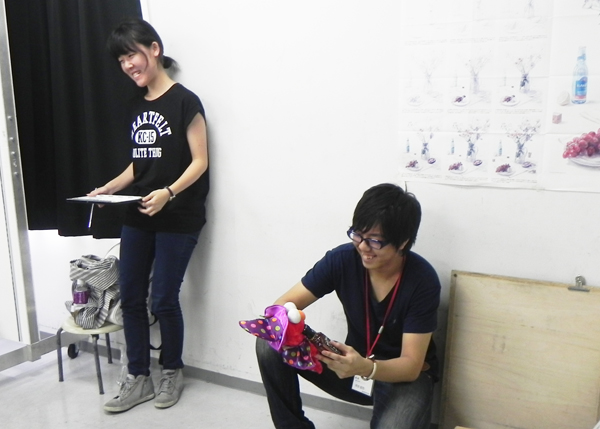

こんにちは。油絵科の関口です。

さて、いよいよ来週7/10(日)に油絵科と先端科合同のプレ夏期講習会が行われます。

学生から「どんな事をやるんですか?」と聞かれる事が多いので、今日はイメージしてもらいやすい様に参考の作品をお見せしたいと思います。

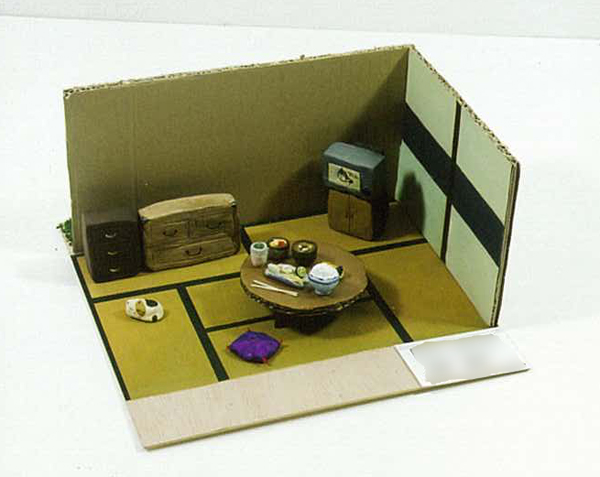

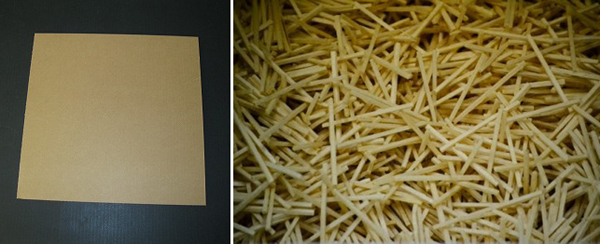

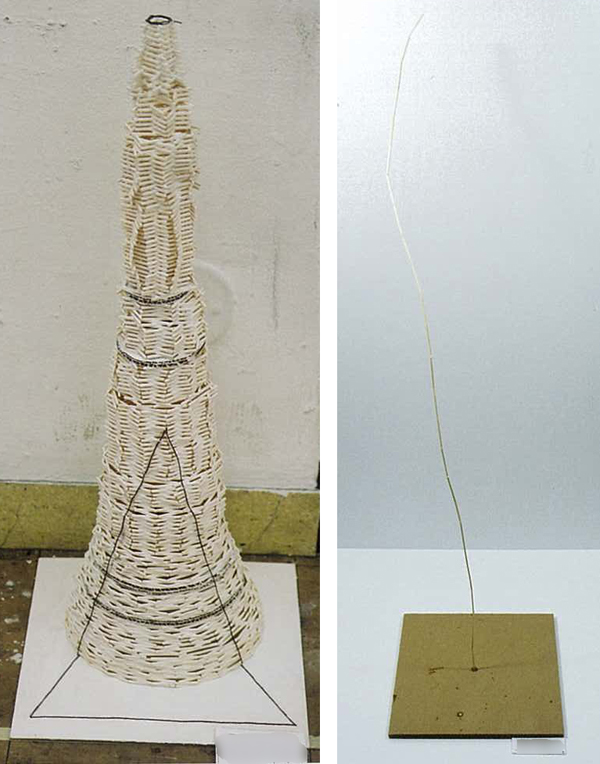

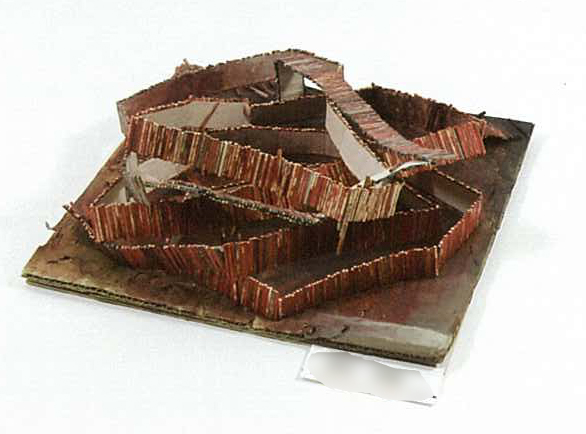

これは2000年代前半に行った※特殊表現課題(新美油絵科命名の既成の課題に属さない課題の総称)コンクールの作品で「一マスの楽園」という課題。

与えたのは床一マス分の大きさの段ボール、マッチ棒の木軸(多量)です。描画材は自由(油性以外)。他にも提出用のベニヤ板を与え、床のマスに合わせて置く事を条件にしました。

楽園と言っても、人によって様々なイメージがあるようですね(笑)。

ちなみにこれらは当時の上位作品ですが、この中から後に何人も芸大合格者が出ています!!

芸大では、毎年どんな課題が出題されるのか、全く想像がつきません。いきなり石膏像が出題されたり、極端に現代美術的な出題がされたり、年によって全然違う内容が出題されています。あまりにも振り幅が大きいため、受験生の中には戸惑ってしまう人も多いでしょう。

しかし、芸大油画専攻や先端科を受験する以上、色んな人と関わって多様な視点を学んでいく事は不可欠です。油絵科と先端科が触れ合うのは、お互いに未知の領域に足を踏み入れる様な感覚ですよね。一緒にやる事で、一体どんな化学反応が起こるでしょうか?

可能性は正しく無限大。こちらの期待感もMAXです!

彫刻科の氷室です

いよいよ1学期も残りわずかになりましたね。夏期講習に入ると、さらにカリキュラムが濃密になり、受験まであっという間だなという印象があります。

新美では色々な課題に挑戦してきました。その成果もあり、1学期後半から昼間部生も夜間部生も、実技が1歩伸びている様に感じます。

今週末に行われる合同コンクールもその成果を出せる機会なので、みなさん頑張ってください!

ここで1つ、舟越保武さんと佐藤忠良さんの対談集から、面白いなと感じた文を紹介したいと思います。

舟越さんー

後ろがたいてい、いい加減になってしまうという傾向が僕はもともとあったから、最近は人の顔を作る時には後ろを先に決めちゃう。前にかかると、どうしても後ろがおろそかになっちゃうからね。後ろから見て、ああ、似ているな、と思うように作る。

だから街の中の雑踏で、知らない人の後頭部を見て、今作っている首の人に良く似たおじさんだな思ったりすることがあるんだ。後頭っていうのはそんなに意識の中では記憶にないはずだけど、この後頭は今作っている男と首と同じだな、と思ったりする。後ろには目も口も鼻もなにもなくて、ただ凹凸だけあるけれども、無意識の中によく見てるもんだね。前へ回ってみると、だいたい同じ様な顔をしている。

省略

佐藤さんー

彫刻っていうのは終始デッサンだけで組み合わせていってるだけと言ってもいいと思うんだ。塑像の場合は土でデッサンをしている。とったりつけたりの自由がきく分だけ試行錯誤の繰り返しも多いが、色彩頼みのできない分だけ粘土の不愛想さと闘うよりしょうがないものな。

という内容です。

みなさんがまさに、予備校で直面している、また考えなければならないことを、お二人も真剣に考えていらっしゃったのだなと、また、巨匠と呼ばれる方を身近に感じた瞬間でした。

さて、ここからは作品の紹介です。今回は3点あります。

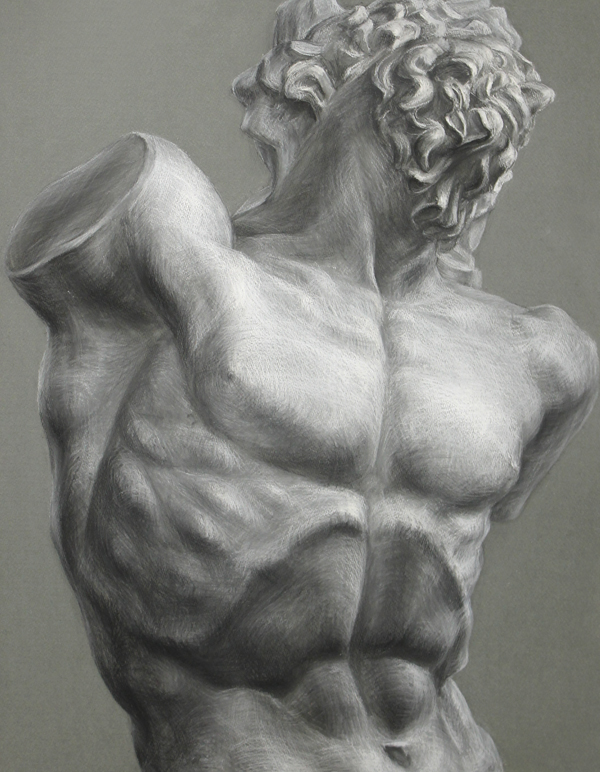

グレー色の紙に白い描画材を基本に使い、石膏デッサンをしました。

普段描く石膏デッサンとは逆で、光が1番強くあたっている形から描き起こしていきます。普段は残しておく部分にもしっかり形があることが分かりますし、光がどの様に当たっているのかを別の角度から再度認識することができます。

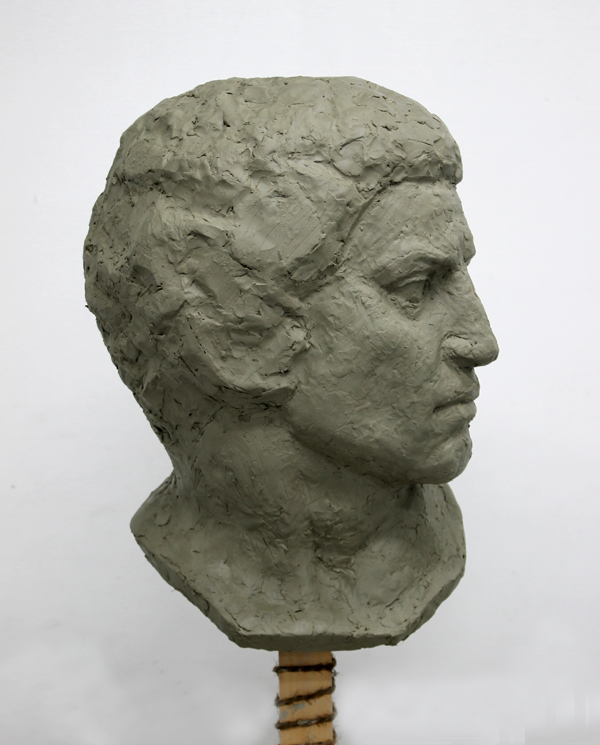

粘り強く丁寧に、形に反応して追うことが出来ています。しっとりと、そこにある形を感じます。印象も似ていますし、このデッサンを見ながら、模刻が出来そうです。

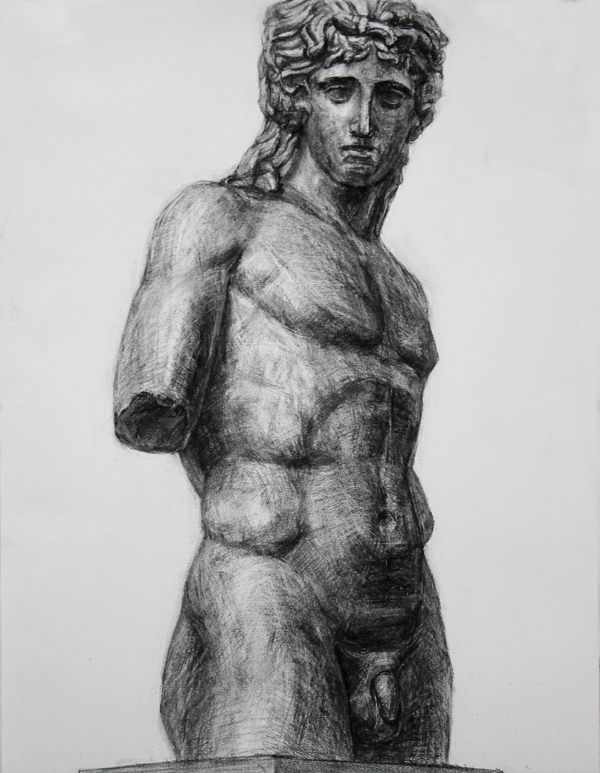

アムールは、動きが静かでなかなか難しい像だと思うのですが、動き、構造、量感 この3大要素をしっかり感じさせる彫刻的な眼で捉えた、優秀な1枚です。寡黙に像の力強さを語っています。

この作品は現役生の作品です。模刻、字のごとく、です。まずは、しっかり観察して見えた様に作ってみる。知識も大切ではありますが、色々な角度から見て、そこにあるモチーフに素直に反応していく。この基礎が最後にはものを言います。どんなに慣れてきても、どんなに作れる様になっても、いかに新鮮に対象を見ていくか。そこに見る人は反応するのではないでしょうか。

このブルータスの模刻も、作者の真剣さを感じますし、とても魅力があります。知識量では浪人生にかないませんが、素直に見てここまで作れるパワーには頭が上がりません!

今回は、以上です。

次回のブログ更新の時にはもう夏期講習に突入していますね!夏期講習が、1番伸びる時期です。

新美では、模刻における心棒の作り方や、見方などはもちろん、様々な課題に於いて、再度基礎を確認し、必ず上達できる夏になる様にカリキュラムを作りました。

夏期講習は、7月20日からのスタートです。

(各課題の底上げ実力アップを目指し、6期に分かれてカリキュラムが組んであります。詳しくは新美のHPで確認できます)

ここで一気に上達すべく、攻めの夏にしていきましょう!!

次回のブログ担当は稲田先生です。