こんにちは!彫刻科の小川原です。タイトルで秋の…と書きましたが先日雪も降り、めっきり寒くなりました。風邪をひいてしまっている人も多いのではないでしょうか?これから入試に向けて大事な時期なので、体調管理は万全にしていきましょう!

さて、各予備校の公開コンクールも一通り終わって、また落ち着いて課題に取り組む日々に戻りました。公開コンクールの時のレベルから、この1ヶ月で浪人生も現役生もかなり伸びてきたと思います。この調子で頑張っていきましょう!

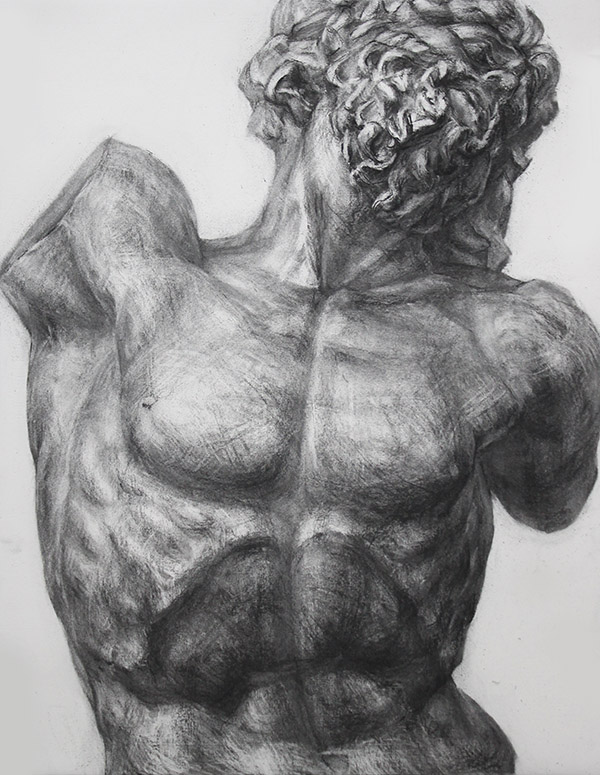

先日行ったコンクールの1位の作品です。ラオコーン。

光線状態が難しい中、素晴らしい表現力を見せてくれました。やや首が細いのと、顔をもう少し明解に描きたい所ですが、それを補って余るくらい体の捉え方が魅力的です。6時間でこれだけ描けていたらもう自信を持って本番にも挑めるでしょう!この調子です!

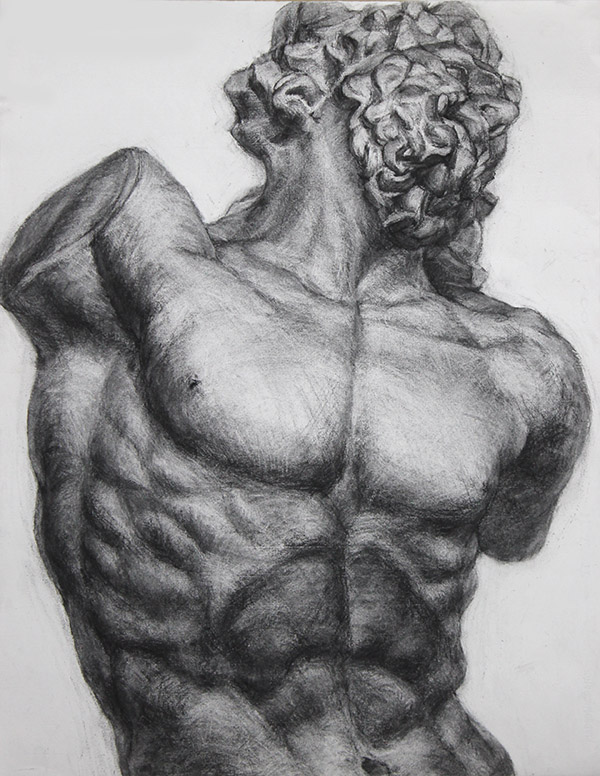

同じく夜間部生の作品。ラオコーン。

こちらはコンクールではなく少し時間をかけてじっくり仕上げました。僕は現役の時にデッサンは自信がありましたが、どれだけ時間をかけてもこんなに力強くて質の高いデッサンは描けなかったので正直感心してしまいます。段々と時間を短くしてもクオリティを損なわないようレベルを高めていけると良いですね!

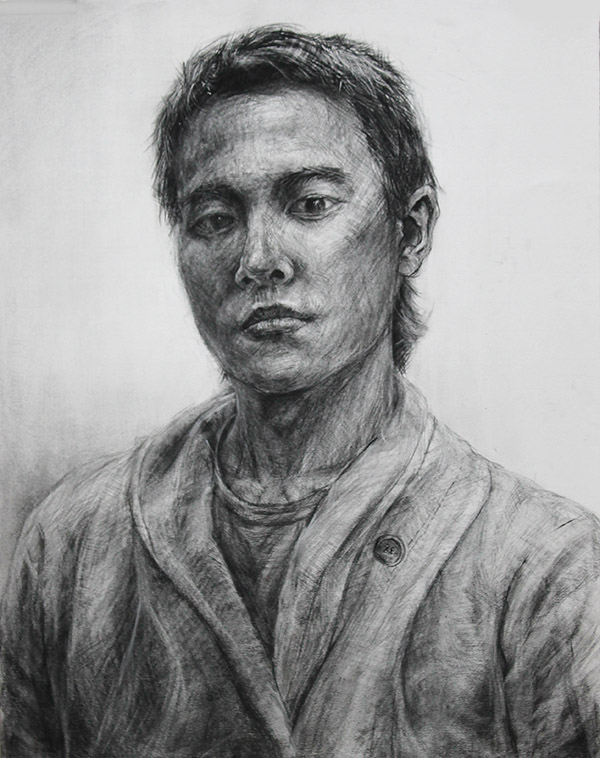

昼間部生作品。自画像。

木炭紙サイズで6時間で描きました。本番に向けてはこのサイズで3時間でイケるぞ!というくらいの勢いに乗れると良いです。今は6時間であっても中身がしっかりしていることが大切ですね!そういう意味でもこの作品はただ単純に自分の姿を見て描くということ以上に作者の内面に触れられそうな魅力が感じられます。作品からは強い自信と意欲が見て取れ、惹き付けられます。

さて、もう2学期も終盤ですね!皆ここまでよくついてきてくれたし、本当に頑張ってきました!努力が実力という形で見えてきていることを皆実感しているのではないでしょうか。それでもまだまだレベルは上げていけます!さらに上手くなって、さらに自信をつけて、堂々と試験に向かえるように今やれることは全てやろう!!

ここからは先日僕のアトリエで、一部を学生に手伝ってもらいながらブロンズ鋳造を行った様子を報告します。

僕が以前制作した作品のシリコン型からワックス原型→耐火石膏型→脱ロウ→型焼成まで事前に行っておいた物にブロンズを溶かして流し込みます。

使うのはインゴッド状のブロンズの塊を高速カッターでぶつ切りにした物です。

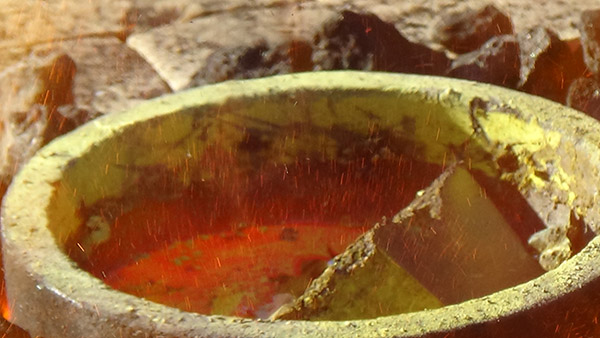

コークス(燃料)で黒鉛るつぼ(ブロンズを溶かす壷)に入れたブロンズを加熱していくのですが、まず耐火石膏を組んでコークス炉をつくります。下からブロワーで風(酸素)を送って強制燃焼させるのですが、燃焼効率の良い形を設計します。

一度火鋏(二人用)でるつぼを掴んで流し込む体勢の確認をします。

炉はこんな感じ。るつぼと炉の壁の隙間にコークスを投入していきます。

いきなりコークスに火はつきません。最初は木材にバーナーで点火します。

ブロアーを始動し、次に木炭を入れていきます。

木炭に十分火がついたらコークスをどんどん入れていきます。ブロアーの風量はMAXにします。

後は溶けるごとにブロンズを追加しながら必要な量が整うのを待ちます。

途中錫を追加しました。錫は低い温度で溶けるのであっという間に流れていきます。

かなりの量が溶けて最後の塊が沈んでいきます。I’ll be back.

そして鋳込み!

残念ながら流し込む瞬間は写真取ってませんでした笑 流し込んでもしばらくは作品もるつぼも真っ赤。

2つ目です。ここで貴重な瞬間は撮影できました。ちなみに夜になってしまいましたが、なぜかと言うと1回目の鋳込みで炉の空気の通り道に灰が溜まってしまい、空気を十分に送れず、るつぼの温度がなかなか上げられなかったからです。

2つのうち一つは型に水分が残っていてブロンズが沸騰してしまい、失敗してしまいました。もう一つも穴とかバリとか難はありますが修正は可能な範囲。ちなみに穴は溶接して埋めました。

ブランクーシの作品のように鏡面仕上げにします。最初のヤスリがけ。

細かい穴は質感的にはあっても良いかなと思いましたが、この後大部分を溶接して埋めてしまいました。

鏡面になっていく過程はまた後日報告します!ブロンズ鋳造なんて滅多に見られないから面白かったんじゃないかな。